上海纽约大学教授揭示与人类运动相关的新脑区

2020-04-24上海纽约大学编辑清风

文/上海纽约大学 编辑/清风

想象一下你乘飞船遨游于太空,成千上万颗星体从你身边掠过。此时,你的大脑如何感知飞船行进的方向?在近期发表于美国神经科学学会官方会刊《神经科学杂志》(The Journal of Neuroscience)的一篇文章中,上海纽约大学神经科学和心理学教授、华东师范大学-纽约大学脑与认知科学联合研究中心(上海纽约大学)成员李黎对此问题进行了研究。在题为《整合运动和形状线索以感知人类行进方向的脑区》(Integration of Motion and Form Cues for the Perception of Self-Motion in the Human Brain)的文章中,李黎教授研究团队发现了人类大脑中可以整合运动和形状信息以感知行进方向的脑区。该项研究的合作者还包括华东师范大学心理与认知科学学院研究员、同为华东师范大学-纽约大学脑与认知科学联合研究中心(上海纽约大学)成员的蒯曙光博士及其研究团队。

▲ 模拟遨游太空的场景

“准确感知并控制自身的运动对于人类生存的意义十分重大。”李黎教授说道,“高速移动时,快速经过的物体会在我们的眼中形成呈放射状发散的运动图像。这些运动图像中包含的信息对我们感知和控制自身运动来说至关重要。了解这些信息和相关神经机制有助于设计仿生机器人,治疗神经退行性运动障碍。”

神经科学界主流理论认为,运动信息(与运动相关的动态视觉信息)和形状信息(从周围环境获取的静态视觉信息)在大脑中沿着不同的视觉通路进行处理。但也有研究对这一理论发起挑战。例如,在早期研究中,李黎教授团队发现,人们同时使用形状信息和运动信息决定行进方向。基于这些发现,李黎教授和研究助理山周魁东,以及博士后研究员陈静,试图找到大脑整合这两种信息的脑区。

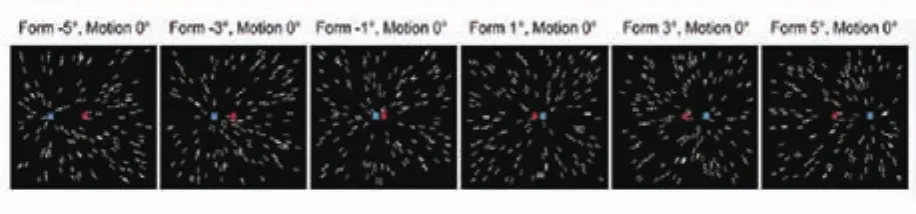

▲ 图片展示了运动发散中心(用红色 + 标示)可以如何区别于视频同一帧的形状发散中心(用蓝色 x 标示)

研究中,李黎教授团队设计了短视频作为视觉刺激,用成对散点的放射状运动,模拟人向前移动时所看到的景象。每个视频都包含两个中心:成对散点通过向外的放射性运动,形成运动发散中心;每一对点连线的朝向,形成形状发散中心。这两个中心的位置可以相同,也可以不同。

李黎教授团队使用了功能磁共振成像技术,拍摄并分析了受试者观看视频时脑部的高清图像,识别出对运动信息和形状信息作出反应的脑区。

首先,研究将运动发散中心固定于视频中央,同时让形状发散中心由左向右移动。在这一组刺激下,研究者发现初级视皮层和高级视皮层对形状发散中心的移动进行了编码,表明这些脑区处理形状信息。

▲ 运动发散中心固定在中央,形状发散中心由左向右移动

▲ 对形状信息做出反应的脑区

接着,研究者变动了运动发散中心和形状发散中心的位置,使两个中心重合或不重合。中心重合的视频使受试者感知到不同的行进方向,而中心不重合的视频则引起相同行进方向的感知。研究者发现,V3B/KO脑区根据感知而非两个中心的移动作出反应,符合该脑区整合了运动和形状信息以对行进方向进行综合感知的假设。之后,李黎教授团队使用随机打散运动信息或形状信息的刺激重复了实验,证实了V3B/KO脑区是对整体而非局部信息作出反应。

▲ 运动发散中心和形状发散中心重合及不重合的刺激

该研究的发现有许多实用价值。比如,了解人类整合不同视觉信息感知行进方向的神经机制,有助于全自动驾驶汽车和仿生机器人的研发和设计。同时,该发现也可用于理解和治疗神经退行性运动障碍。李黎教授解释道:“如果患者大脑某些区域——譬如V3B/KO脑区——发生病变,我们就能预测该疾病对患者自身运动的感知和控制产生怎样的影响。”

虽然研究结果意义重大,但定位V3B/KO脑区并不是研究的终点。李黎教授团队将继续探究人类行走、驾驶时使用的有效视觉、非视觉信息和策略,以及相关神经机制。“这个领域仍然有很多问题亟待解决。”李教授说,“我们希望能为这个领域的发展做出重大贡献。”