近二十年学习科学领域的研究脉络与发展趋势 *

——对《人是如何学习的》系列报告的文本分析

2020-04-22徐光涛许作栋李英明黄剑兰

徐光涛 许作栋 李英明 黄剑兰 李 垚

(杭州师范大学教育学院教育技术系,杭州 311121)

一、引言

《人是如何学习的:大脑、心理、经验及学校(扩展版)》(How People Learn:Brain,Mind,Experience,and School:Expanded Edition,以下简称《HPL I》)和《人是如何学习的II:学习者、境脉及文化》(How People Learn II:Learners,Contexts,and Cultures,以下简称《HPL II》)是由美国国家学术出版社(The National Academies Press,以下简称NAP)出版的共识研究报告,分别出版于2000 年和2018 年。

作为学习科学领域的重要著作(郑旭东,2011),《HPL I》出版以来,其内容和理念被各类教育机构广为采纳并传播,指导、启发了众多教育工作者和研究者。NAP 官网数据统计显示,截至2019 年5 月4 日,《HPL I》出版近二十年来,其在官网的累积下载量已达到155547 次(The National Academies Press,2019a),在Google 学术搜索中显示累计被引用次数为25015 次(谷歌学术,2019)。

研究人员在《HPL I》出版后的十余年里仍在不断探索学习的本质,不仅包括对学习机制的科学认识以及对大脑结构变化的探究,还包括对影响学习的重要因素进行了长期的研究。此外,技术的突飞猛进为学习本质的研究带来了更大的机遇与挑战(National Academies of Sciences,Engineering,and Medicine,2018,p.1)。为此,NAP 成立了委员会,专门整理《HPL I》所涵盖领域的新成果,并于2018 年形成了全新的共识研究报告《HPL II》。《HPL II》的PDF 文件已被下载29369 次,在NAP 年度教育类出版物下载量中占比最大(The National Academies Press,2019b)。

《人是如何学习的》系列报告具有较高的影响力和权威性,对全球范围内的学习科学研究人员具有不可忽视的文献参考和分析价值。因此,我们对其潜在文本价值产生了兴趣,并试图对报告中出现的高频单词和词组进行汇总、统计,从而管窥近二十年间学习科学关注点的微妙变化。此外,我们通过汇总,还尝试揭示报告的作者们都不曾留意的一些倾向和趋势。为了实现这个目标,我们对《人是如何学习的》两个版本的英文原著进行了研读,并运用词频统计方法,获得了高频单词和词组列表,并分析其用词变化。本文旨在对这些单词和词组进行汇总、分析和归类,利用词频统计结果总结归纳在《HPL I》和《HPL II》出版时学习科学领域的研究热点,并分析二者的差异,试图从差异中把握学习科学的研究脉络和发展趋势。

二、文献综述与研究方法

文本分析法可以指社会科学研究中任何系统的文本计量研究方法。以情报学为首的多个领域的大量研究都通过这种词频分析方法,充分利用计算机的高速运算能力,快速而准确地把握各自领域的研究重点和热点(曾忠禄,马尔丹,2011)。例如,储节旺和钱倩运用词频分析法,通过对2004 年至2014 年知识管理领域文献关键词的词频统计,总结分析了该领域十年间的研究热点、应用领域和研究方法(储节旺,钱倩,2014);郝项超和苏之翔采用金融学领域的文本分析法,利用沪深两市733 家企业的IPO 数据,从IPO 抑价的角度实证分析了两类风险提示信息的影响(郝项超,苏之翔,2014)。

文本分析常用的方法包括:(1)频率统计,是指统计文本词语使用的频率,可以发现其关注的重点和变化趋势;(2)用词变化统计,是指通过分析所用词汇的变化,可以发现其关注重点和认知视角的变化;(3)关联词分析,指的是若某些关键词同时出现,则可能意味着关键词表达的基本概念之间存在某种联系(曾忠禄,马尔丹,2011)。

本研究主要采用了前两种方法,并结合了人工文本研读和词频分析,试图在研读理解的基础上,应用计算机来统计《HPL I》和《HPL II》的词频以及用词变化,从而管窥近二十年学习科学领域的研究脉络,分析其关注点的流变,并尝试从差异中把握学习科学领域的发展趋势。

词频分析法是一种情报分析研究方法,其基本操作是通过计算机运算来得出一篇文章中特定词语出现的次数。通过对表现文献核心内容的关键词出现的频次进行统计,我们就能发现,当某个关键词在该领域反复出现时,该词就能反映这一领域的研究重点及热点(张洁,王红,2014)。词频分析法作为一种透过现象看本质的科学研究方法,克服了传统文献综述方法过于依赖定性的总结描述、难以摆脱个人经验和主观偏好、无法深入揭示文献隐含的深层次内容等弊端,具有客观性、准确性、系统性、实用性等特点,因而被广泛用于各学科领域的发展动态研究上(张勤,2011)。词频分析法作为文献研究的重要手段,时常被研究人员采用。通常,人们会通过选取某一领域比较有代表性刊物的论文作为样本,分析这些样本在某一时间段内所有统计要素(关键词、主题词或篇名词)的出现频次,然后根据其频次的高低判断该领域在特定时间段的研究热点。由于代表性刊物能广泛、及时地反映其领域关心的各种问题、新的观点和前沿动态,因此这种方法具有重要的现实意义(李军,2010)。

据不完全统计,在教育技术学领域内,大多词频分析研究都是针对某一领域内的核心期刊论文进行统计分析的。例如,张洁和王红根据词频分析和构建高频词的可视化共词网络图得到大量实验数据,进而进行国内外对比分析,得出国内外移动学习的研究热点及趋势(张洁,王红,2014)。除了对文献进行分析外,也有人对于网页数据进行了分析。例如胡通海和汪颖通过对网站目录标签的词频进行分析后,发现了一些很有价值的问题,比如什么样的知识内容适合成人学习者采用微型学习的形式去获取,如何对这些资源进行恰当分类,以及如何优化资源的组织形式等(胡通海,汪颖,2011)。尽管如此,却很少有研究针对权威机构发布的研究报告进行词频分析,对权威机构发布的多篇报告进行比对从而分析其差异的研究更是少见。本文所作的努力,就是对权威机构出版的系列报告开展文本分析研究的一种尝试。

三、数据分析

(一)数据分析过程

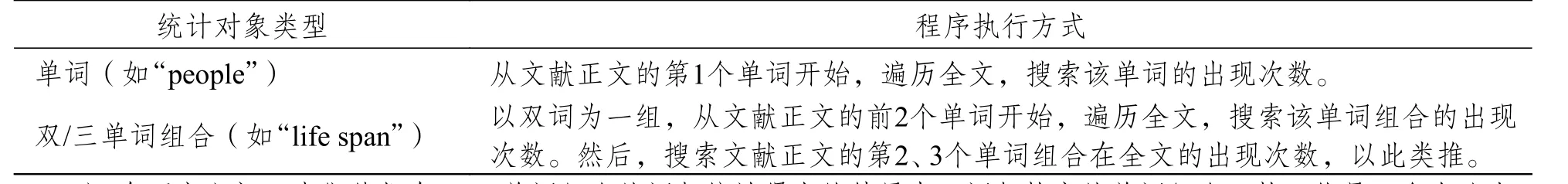

本研究没有使用已有的分析工具,而是使用Python 语言自主编写了程序,并通过运行该程序来分别统计两份报告中单词的词频以及其用词变化。由于英文文献中存在大量由两个或三个单词组合而成的词汇,因此本研究不仅仅统计了所有单个单词的频次,还统计了所有由两个和三个单词组成的词组的频次。对于单个单词和双/三单词组合的统计对象,我们的思路以及程序执行方式有所不同,如表1所示。

表 1 单词和双/三单词组合的统计对象的执行方式

为保证统计结果真实有效,本程序设计时重点遵循了以下规则:

1. 保证报告中与内容无关的部分不包括在统计结果内,如封面、作者简介、页眉页脚、引用等。

2. 英文报告中存在大量的介词、冠词等对于语义影响不大的词,如to、a 等,这些词不存在统计的必要性,因为其对于文章内容的整体把握不会产生显著的影响。

3. 在英语表达中,在不同的语境下,单词的用法会有变化,如名词的单复数形式等,因此,我们在统计结果中将表达同一概念的单词合并在一起(如learner 和learners 的词频被加在一起,二者算作一个单词)。

由于这两份报告篇幅较长(《HPL I》的单词总数为14.5 万;《HPL II》的单词总数为为13.4 万),考虑到对于出现频次不高的单词进行统计的意义不大,因此在本研究过程中,我们只统计了两份报告中出现频次最高的前500 个单词。

(二)数据统计结果

同一单词若多次出现,我们只计作一次。统计显示,两份报告中出现单词的数量分别为7629 和7281 个。可见,两份报告的单词使用量相当,在此前提下,对其中某些单一词汇出现的频度进行分析和比较是有意义的。通过执行词频统计程序,我们得到了其中多达上千个单词以及单词组合的词频数据。由于篇幅限制,我们很难用表格的形式将所有数据用表格的形式来呈现,全部体现,因此,我们采用词云的形式,将《HPL I》和《HPL II》中的高频单词的大致词频数量情况呈现出来,如图1、图2 所示。词云是一种较为新颖的数据可视化方式,可以将文本中出现频率较高的“关键词”,通过字体、大小、颜色或其他形式予以视觉上的突出,来一目了然地告诉读者每个词语的出现情况(袁在成,2016)。在本例所呈现的词云中,单词的字号越大,表示该单词出现的次数越多。

图 1 程序生成的《HPL I》词云

图 2 程序生成的《HPL II》词云

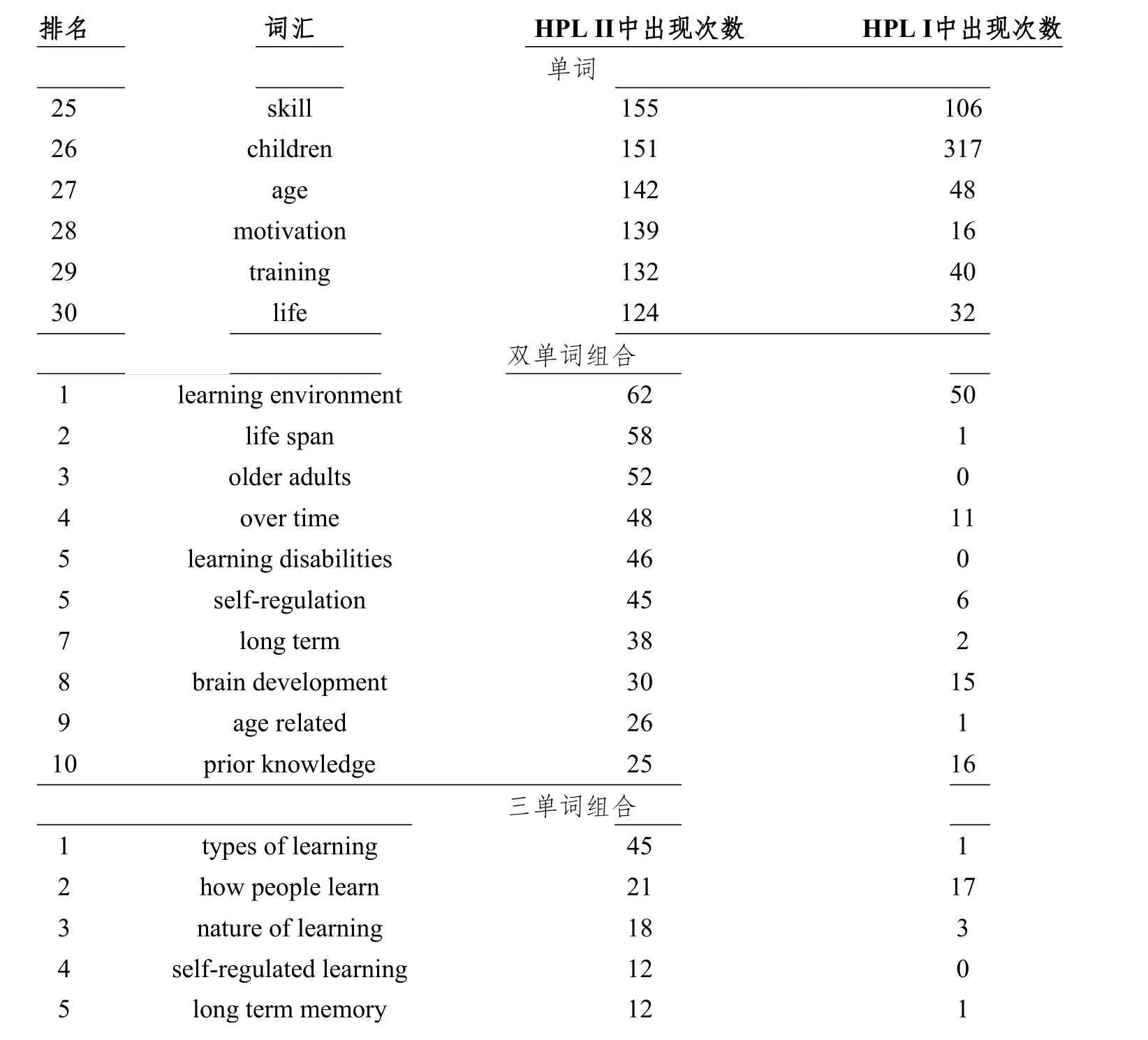

表2 中呈现的是从上千个词频数据中提炼出来的结果,其中包括单词以及双单词、三单词的组合词频,以《HPL II》中的词频作为主排序。该表是在我们得到的原始数据的基础上,经过手动排除没有明确意义或研究价值的词语后所得出的结果。例如在双词统计时,我们排除了“how people”“people learn”这样的词组,以及“which”“how”“more”这样对文章内容的把握没有显著作用的词汇。需要说明的是,程序也给出了以《HPL I》的词频作为主排序的高频词表,分析发现与表2 结果一致度较高,受篇幅所限,本文不再呈现。

表 2 经提炼的《HPL II》和《HPL I》词频表

续表 2

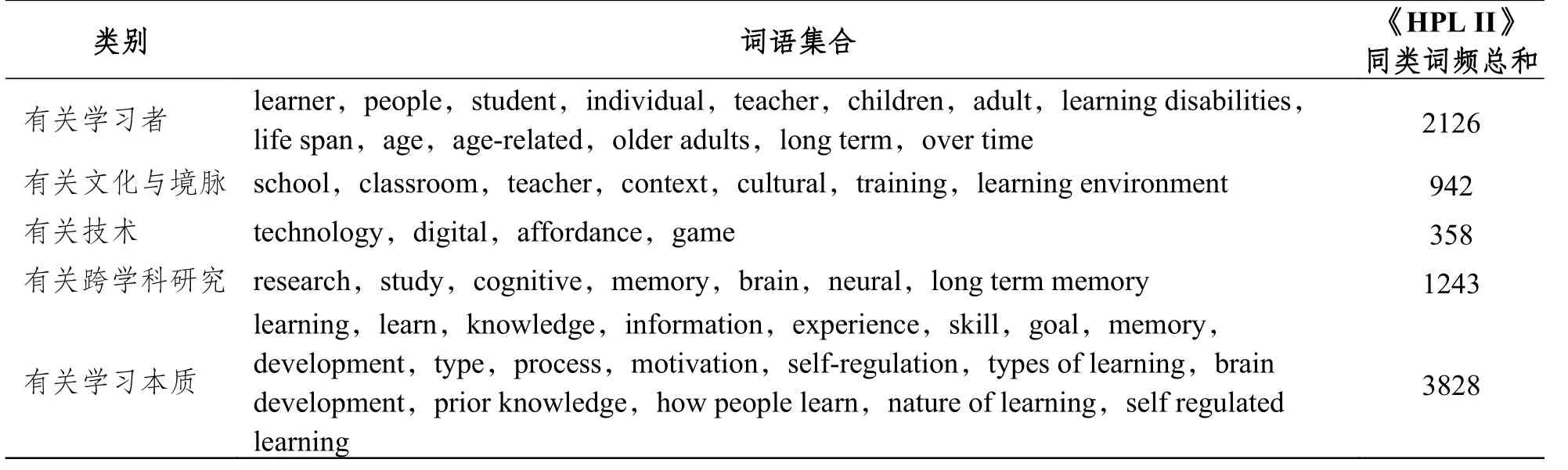

(三)词汇归类

为了较为准确地对得到的词频结果进行分析,我们对统计结果中的所有词汇进行了归类。我们的三位研究者在深入研读两份报告的基础上,各自独立进行高频词汇的归类工作,试图从词汇意义、词频差异、原文中的含义等方面将词汇分为多个类别,这些类别大致反映了两篇报告所体现出来的研究脉络和发展趋势特点。在独立归类结束后,三位研究者提交各自的归类结果,并采用会议讨论的方式,针对两篇报告中统计出的词频排名与差异,进行修改与合并,最终得出能够反映领域发展脉络与趋势的归类结果。每一类的词语集合如表3 所示。

表 3 《人是如何学习的》系列报告词语归类表

四、文本分析结果反映出的研究脉络与发展趋势

20 世纪以来,人类社会以惊人的速度在发展,教育和学习作为社会的子系统和关注热点,亦受到足够的重视。我们通过对《HPL I》《HPL II》的文本分析结果进行梳理,一方面可以明显地发现在两份报告中学习科学研究的重点和热点的多方面流变,另一方面也可以明显感受到,近二十年来学习科学领域内的学者对于某些研究主题保持了始终如一的热情。我们将学习科学领域的研究脉络与发展趋势总结为如下五个方面,每一个方面的陈述都以上述词频统计数据作支撑,并通过柱状图的形式分类呈现数据变化的情况。

(一)扩展了学习者范畴,更加关注校外学习者

“学习者”作为《HPL II》副标题三个词语中的第一个,不仅包含了“学生”概念,还将在职员工、老年人、学习障碍者等群体纳入到了它的讨论范围,这使得“学习者”概念和“学生”概念在外延上发生了巨大变化。“学习者”的概念,从《HPL I》对在校学生的重点讨论,扩大到了对处于各个年龄阶段和各种学习条件下的学习者的探索。从统计结果来看,新版报告对于在校学习者的提及次数锐减:在《HPL I》中,“student”“teacher”“children”这三个与在校学习者直接相关的单词分别被提及894 次、694 次、317 次,而在《HPL II》中则分别为442 次、119 次、151 次。而新版报告对于非校内学习者的描述增加了很多:“adult”“disabilities”“older”“life span”“age-related”的出现频次分别为168 次、87 次、81 次、58 次、26 次,较前作均显著增加(如图3 所示)。

图 3 有关学习者的词频对比

具体到报告内容来看,《HPL II》的第九章“贯穿一生的学习”对学习障碍做了深入的阐述,并把这一概念作为是特殊教育的一部分,与终身教育具有一定差异;在本报告中,学习障碍被纳入终身学习的一部分,认为学习障碍会影响各个年龄阶段的学习者,而不仅仅是在校学生。对于有学习障碍的学习者,报告提出了克服学习障碍的干预措施,但仅仅针对未成年学习者;对于成年学习者,其学习障碍的克服还有待后续研究的开展。尽管如此,报告在学习障碍部分提及成年学习者,这在一定程度上泛化了传统意义上学习者的概念,将包括成年学习者在内的学习障碍的克服纳入终身学习的研究范围。此外,同样是在该报告的第九章,还论述了企业环境中的员工培训;在该报告的第八章“数字技术”中,介绍了支持老年人学习的数字技术,例如多模态学习境脉和沉浸式学习环境,为中老年人提供慕课等(National Academies of Sciences,Engineering,and Medicine,2018,pp.190-192)。

《HPL II》特别注重学习者认知能力随着年龄增长发生的变化,认为随着年龄的增长,学习者积累的知识量稳定地增加,而推理能力则在人生的某一阶段开始下降(National Academies of Sciences,Engineering,and Medicine,2018,pp.94-96)。因此,可以大致作如下推断:如果个体停止学习,那么其积累的知识量就会停止增加,而伴随着推理能力的下降,该个体的整体认知水平将日渐衰退。为了阻止这种趋势,我们就必须提倡终身学习。教育工作者需对每一个年龄阶段的学习者进行研究,而不是仅仅关注处在儿童和青少年阶段的学习者。

与在校学习有关的词汇的出现频次大量减少,并不意味着对学校教育的重视程度降低了。在《HPL II》中,“student”“teacher”“children”的词频依然较高。第七章“对学校学习的影响”分析了在该报告中所阐述的一些见解对K-12 教育可能产生的影响。例如,对于部分在校学生来说,其接触到的校内环境和校外环境具有很高的一致性,因此他们很容易适应校内新生活;而对于那些来自另一个文化环境的学生来说,学习、融入、适应新的文化都是一种挑战。因而在本部分阐述了如何调动这些学生独特的已有经验来学习,进而保障其学习机会。

在学习科学领域中,学习的主体从“学生”变为“学习者”,可以明显感受到学习已经不再局限于学校境脉,而是演化为了一种更广的社会行为。并且,随着终身学习时代的到来,学习应持续一生的理念正得到人们的普遍认同。一方面,人脑的可塑性为人类从学校毕业后继续学习提供了可能性,而另一方面,社会竞争的激烈性为人类的不断学习提供了必要性。除了学校之外,社会是更大的学习场所,年龄已经成为对学习主体而言无关紧要的属性。

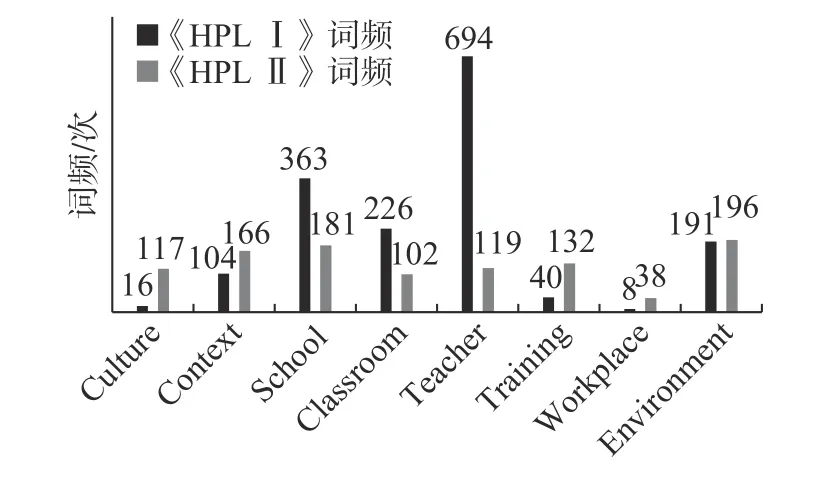

(二)超越单一学习场所,将学习植根于文化和境脉

除“学习者”外,《HPL II》的副标题还包含了另外两个词语:“文化”和“境脉”,对应的英文单词“culture”和“context”分别在文中出现了117 次和166 次,数量均远超《HPL I》。这反映了委员会对人具有的社会文化属性的前所未有的重视,认为二者在人类学习过程中具有极其重大的影响。我们可以将“文化”和“境脉”大致理解为学习者在一生的学习过程中所处的外部环境,二者随着学习者的年龄增长而发生动态、持续的变化,塑造着学习者的学习方式和认知过程。学校教育就是这一过程中的一部分。《HPL I》着重讨论了在学校内发生的事,包括学校内的学习环境设计、如何提高学习效率、教师教育以及学习支持技术等。在《HPL I》中,“school”“classroom”“teacher”分别被提及363 次、226 次、694 次;而这三个单词在《HPL II》中的出现频次都显著下降。另一方面,《HPL II》显著增加了对“training”“workplace”的关注,其词频分别为132 次和38 次,反映出新版报告对于在职教育的重视。“environment”一词在两份报告中各出现了191 次、196 次(“learning environment”分别出现62 次、50 次),这反映了最近二十多年来,学习环境一直是学习科学研究者的重要着眼点(如图4 所示)。

图 4 有关学习场所的词频对比

从具体内容来看,《HPL II》对学习场所的界定已经不再限制于学校,例如在第九章“贯穿一生的学习”中,详细讨论了在工作场所中企业员工的学习,并对在这种境脉下的培训方法、促进员工学习迁移的方法、引导员工进行自我学习等问题进行了阐述。而《HPL II》的第二章“文化和境脉”专门聚焦于学习的文化、境脉、历史、发展的多样性等方面,关注多样性的理解如何促进人类对学习的认知以及创设更好的学习环境等。每个学习者都会在生活过程中开发出一系列独特的知识和认知资源,这些资源是由学习者的文化、社会、认知和生物背景等因素所共同塑造的(National Academies of Sciences,Engineering,and Medicine,2018,pp.27-33)。因此在研究学习时,我们应当承认个体的文化差异及其导致的认知差异,重视由此带来的对于学习的影响。在第七章“对学校学习的启示”中,新版报告充分地认可了“资产”模型(asset models),即将各个学生不同的、发生在课堂之外的、丰富的文化背景和经历巧妙而有效地利用到课内,以最大程度地促进学生的课内学习(National Academies of Sciences,Engineering,and Medicine,2018,pp.140-143)。

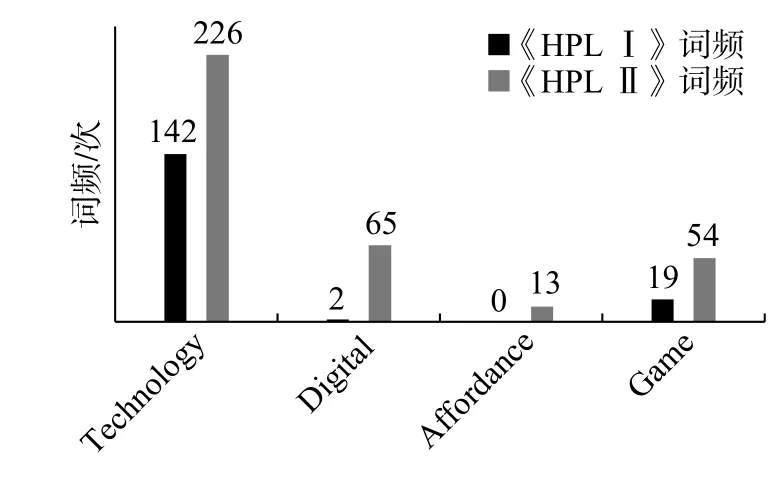

(三)反映了技术的进展,关注不同境脉下技术增进的学习

技术本身属于工具学科,因此技术在不同领域的应用,往往成为技术不断创新发展的源泉和动力(桑新民,2003)。在《HPL I》和《HPL II》报告中“technology”分别出现了142 次和226 次(如图5 所示),这种增加趋势体现了技术在教育应用中的发展,同时也为人的学习带来了大量益处。新版报告在第八章“数字技术”中对技术带来的益处以及技术如何带来益处等问题进行了深入浅出的阐述。

图 5 有关技术的词频对比

具体到内容来看,首先,技术为学习提供了八种给养(affordance,客体的某一特征或属性,使客体以特定方式和主体相互联系),包括交互性、适应性、反馈、选择、非线性访问、链接式表征、开放式学习者输入以及交流。这八种给养,可以让学生更好地完成学习目标,如让学生更好地进行重复的学习、基于模型的深入学习、合作学习与协作学习、自我调节学习。其次,第八章探讨了使用一系列技术手段来促进学习者主动学习、改善教学的方法等问题。例如,教师在生活中常常会使用数字技术,但在把技术整合进教学中时,他们可能会觉得不适应,因此新版报告强调了在“职前”和“在职培训”中将技术应用于教学实践训练的重要性。只有这样,才能使教师在正式教学环境下充分发挥技术的价值,使课堂实现人与技术的协调统合。新版报告还给出了一系列通过技术解决传统课堂中存在的问题的示例(National Academies of Sciences,Engineering,and Medicine,2018,pp.180-184)。此外,该报告还介绍了数字技术的进步在近年来为学习者带来的机遇与挑战,其中既包括数字仪表盘、移动设备等技术应用给学习带来的未来可能性,还阐述了技术带来的一些潜在风险,比如扩大教育不公平、增加学生认知负荷等问题。《HPL I》在第九章“技术支持下的学习”中亦对如何使用新技术进行了探究,但相比于新版报告,其关注的学习者和学习场所更大程度上局限在学生和学校情境中,包括将真实情境引入课堂,提供促进学习的支架和工具,提供教学反馈,建立与社区的联系以及拓展教师学习机会等。

技术的突飞猛进引起了所有领域的研究者的重视,合理利用技术带来的优势能够为学习科学研究者带来理论和实践上的突破。近二十年来,研究者们对“技术如何支持学习”这一问题有了更为深入和全面的了解。通过对比两份报告,我们可以观察到技术的发展与教育的发展紧紧缠绕在一起,形成了共同促进的局面。相比于《HPL I》,新版报告全面分析了技术具有的功能、优势与挑战,也对技术改变教育寄予了更高的愿望。

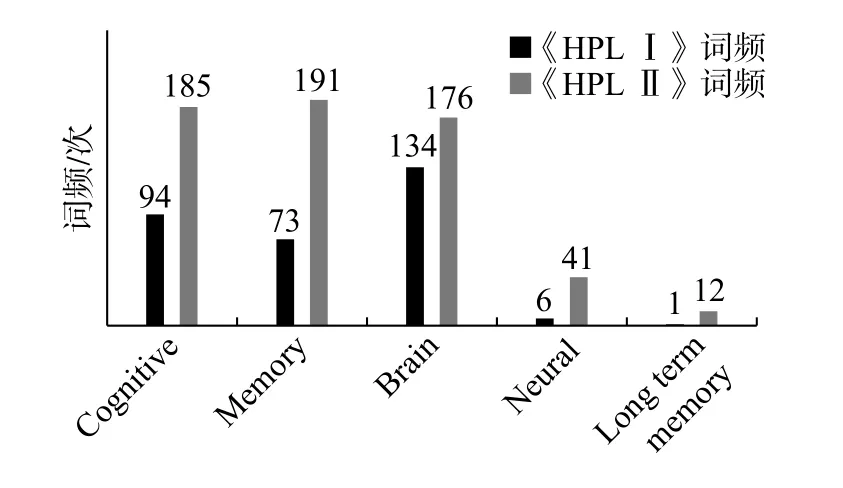

(四)进一步凸显了跨学科特征,紧密连接神经科学和认知科学

作为学习科学研究的重要依托学科,认知神经科学的发展拓展了人们对学习行为的理解,在学习和教育研究中发挥着日益重要的基础性支撑作用(尚俊杰,张露,2017)。为了能够最大程度地表达清楚“人是如何学习的”这一问题,《HPL I》和<HPL II》两份报告聚集了不同背景、不同领域的研究者,尤其是神经认知科学领域的专家,试图通过多个方向的研究,全方位揭示学习科学的奥秘。根据统计,“cognitive” “memory” “brain” “neural” “long term memory”在《HPL II》中的词频分别为185 次、191 次、176 次、41 次、12 次,均超出《HPL I》的94 次、73 次、134 次、6 次、1 次(如图6 所示)。有意思的是,“大脑”一词作为《HPL I》的子标题之一,在《HPL II》中出现的次数更高。这些数字印证了国内学者对学习科学研究发展趋势的一种判断:学习科学由多学科、多层次和不同领域的研究协同推进(郑太年等,2014)。

图 6 有关跨学科研究的词频对比

由于对认知科学和神经科学的依赖,两份报告中列出了大量包括人脑在内的脑实验,对于“人如何思考和学习”进行了深入的分析和探讨。例如,《HPL I》的第五章“心理与大脑”中,为了考察经验与记忆加工之间的关系,对被试者实施了基于磁共振成像技术的实验(National Research Council,2000)。正如在该章开头所阐述的那样,神经科学和认知科学加深了我们对学习机制的理解,帮助我们认识到学习行为会改变大脑的物质结构,并组织、重组大脑,以及大脑的不同部位适合于不同时段的学习(National Research Council,2000,pp.124-126)。而在《HPL II》的第三章“学习类型和大脑发展”中,提出了大脑与主体的学习是一种互惠的关系:学习通过相互依存的神经网络发生,同时主体学习和发展又需要其大脑内部神经网络对外部刺激和需求做出持续不断的响应并进行不断重塑。大脑的发育影响行为和学习,反过来,学习影响大脑发育和大脑健康。大脑在整个生命过程中遵循大体一致的轨迹发展,又因每个学习者的环境和经历而有所差异,在逐渐成熟后具有大量复杂的认知功能,并且在神经学层面具有应对挑战的可能性(National Academies of Sciences,Engineering,and Medicine,2018,p.68)。而在《HPL II》第二章“文化和境脉”中,为了支撑“身体锻炼对于人的认知具有短期效果”的观点,报告列出了一项神经化学研究,证明了高强度的运动能使大脑做更充分的准备,以应对即将到来的工作(National Academies of Sciences,Engineering,and Medicine,2018,p.32)。

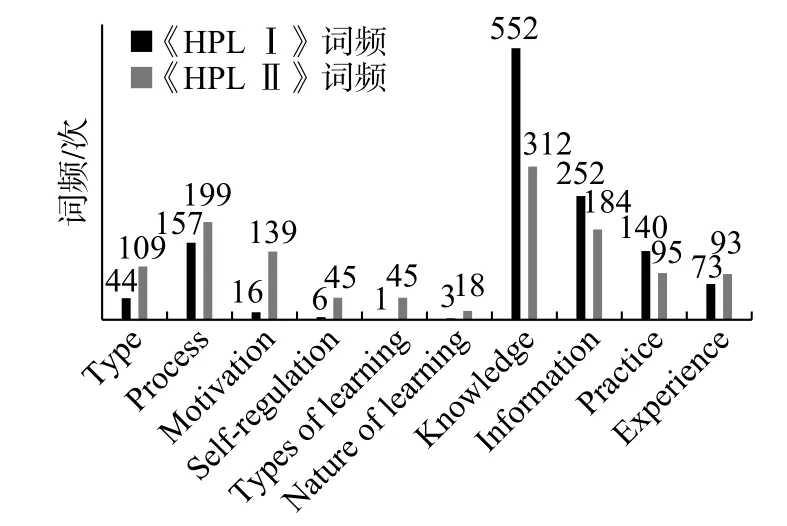

(五)深入了学习本质探讨,剖析了学习类型、学习过程与学习动机

与认知科学和神经科学的紧密连接使得学习科学得以更加深入地探讨学习的本质,包括学习类型、支持学习的认知过程、学习动机等。《HPL II》用了三章的篇幅对这些领域在近年来开展的研究及其结果做了详细的报告,分别是第三章“学习类型和大脑发展”、第四章“支持学习的认知过程”、第六章“学习动机”。从统计结果来看,“type”“process”“motivation”“self-regulation”“types of learning”“nature of learning”分别在《HPL II》中出现了109 次、199 次、139 次、45 次、45 次、18 次,而在《HPL I》只出现了44 次、157 次、16 次、6 次、1 次、3 次。此外,“knowledge”“information”“practice”在《HPL I》中的出现频次为552 次、252 次、140 次,高于《HPL II》中的312 次、184 次、95 次。而“experience”一词则呈上升趋势,由73 次增加到93 次,这说明了在学习内容上,关注点同样有所转变(如图7 所示)。从传统的、带有学校境脉意味的知识、信息、练习,到更重视个性化的经历这一方面,又与将学习植根于社会文化的这一主张相呼应。

图 7 有关学习本质探讨的词频对比

具体到内容来看,第三章“学习类型和大脑发展”将学习分为六种基本类型,并阐述了近年来的研究新发现,包括大脑的发展过程、特征及其在学习过程中起到的作用。例如,个体学习者会有意识地或无意识地整合多种类型的学习,以应对他所处的环境和遇到的挑战(National Academies of Sciences,Engineering,and Medicine,2018,p.55)。第四章“支持学习的认知过程”探讨了学习者如何通过元认知、记忆等认知过程将所接触的多种学习资源协调统合在一起。成功的学习需要协调大脑中不同网络的多个认知过程,为了协调这些过程,个人需要能够监控和管理自己的学习,具备监测和调节学习过程中的学习变化的能力,并通过干预措施加以改进。记忆是大多数学习类型的重要基础,记忆涉及重建而不是检索编码心理表征的精确副本。学习环境中提供的线索,对于学习者能够回忆的内容而言是至关重要的,它们将会在学习者把新信息整合为知识的方式中发挥重要作用(National Academies of Sciences,Engineering,and Medicine,2018,p.82)。学习动机是直接推动学生进行学习活动的内在动力。无论是处于哪个年龄阶段的学习者,学习动机都扮演着极其重要的角色,因此在第六章“学习动机”中,新版报告更新了最近十几年来的相关研究成果,调查了对人的动机产生影响的各种因素,包括信仰、价值观、本能、目标、社会文化等。个体因其生活和学习经历以及学习发生的社会文化背景的不同,学习动机也各异。当学生认为学校或学习环境是他们“属于”的地方时,或者当环境能够促进他们的担当感和目的感时,学习者的动机就会受到促进。因此,教育者可以通过多种方式帮助学习者提升其动机水平:(1)帮助他们设定适当的学习目标,并为绩效提供一定的挑战;(2)创设重视学习体验的环境;(3)支持他们的控制感和自主权;(4)帮助他们识别、监控和制定学习进度,培养他们的能力感;(5)创造一个情感支持和无威胁的学习环境,让学习者感到安全和有价值。(National Academies of Sciences,Engineering,and Medicine,2018,p.133)

五、分析与讨论

以上我们呈现了文本分析所得出的学习科学二十年来的研究脉络和发展趋势,下面我们将通过对比两版报告出版的背景,包括时代背景、作者群体、参引文献等,试图分析与讨论学习科学发展的轨迹及其形成背后的原因,有助于更客观地把握学习科学领域的流变。

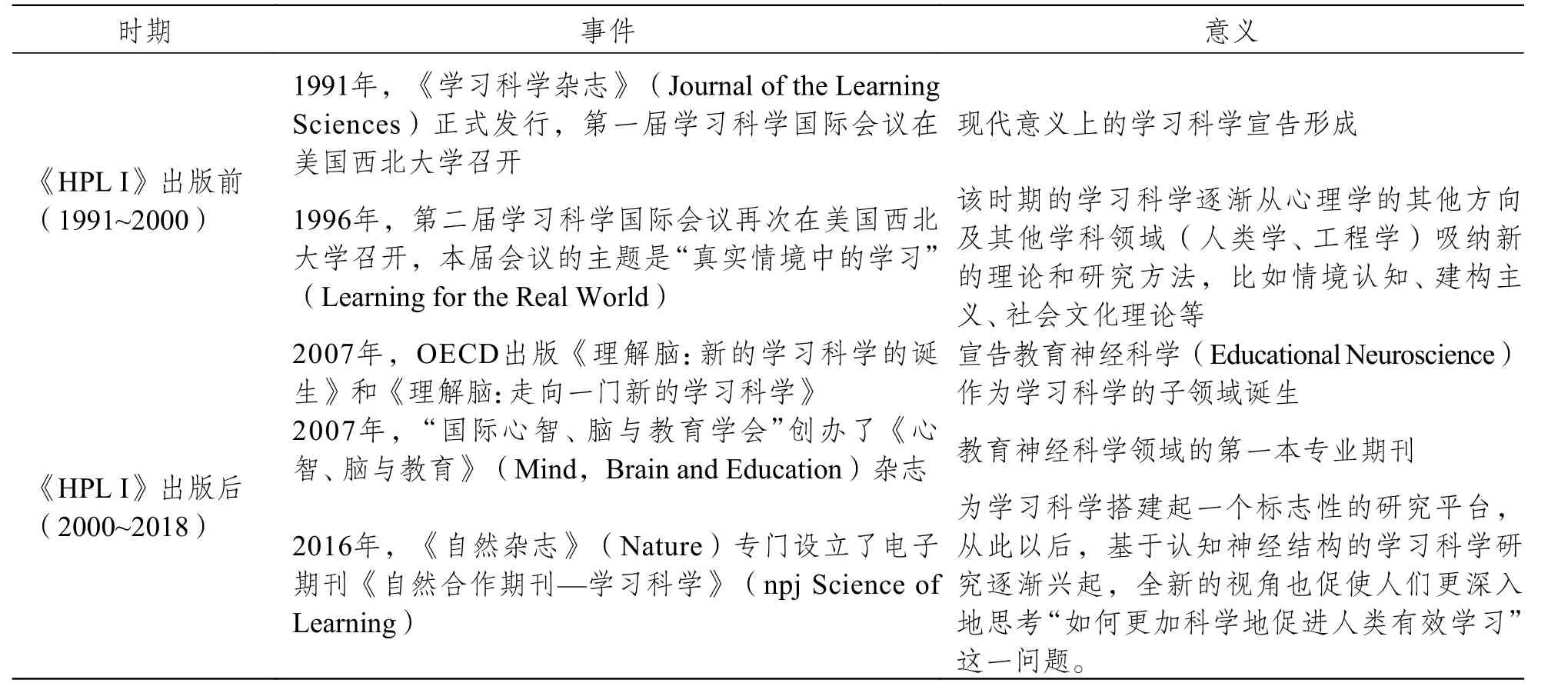

(一)时代背景对比

以《HPL I》和《HPL II》两版著作的出版为分界线,我们试图将学习科学的发展史一分为二,即学习科学作为独立研究领域诞生至《HPL I》出版前(1991~2000),以及《HPL I》出版后至《HPL II》出版前(2000~2018)两个时期。我们通过文献查阅,分析并列出了两个时期内发生的重大事件(尚俊杰等,2018),如表4 所示。可以明显看出,二十一世纪以来,计算机和脑成像技术的飞速发展,这为对人类学习本质的探索提供了有利条件,导致包括脑神经科学在内的许多领域开展学习科学相关研究(如Collette,2005;Jurado et al.,2007),揭示人脑的学习过程并取得丰硕的成果,扩大了学习科学研究共同体。因此,《HPL II》将这部分的新研究纳入其中,深刻反映了这一发展脉络。

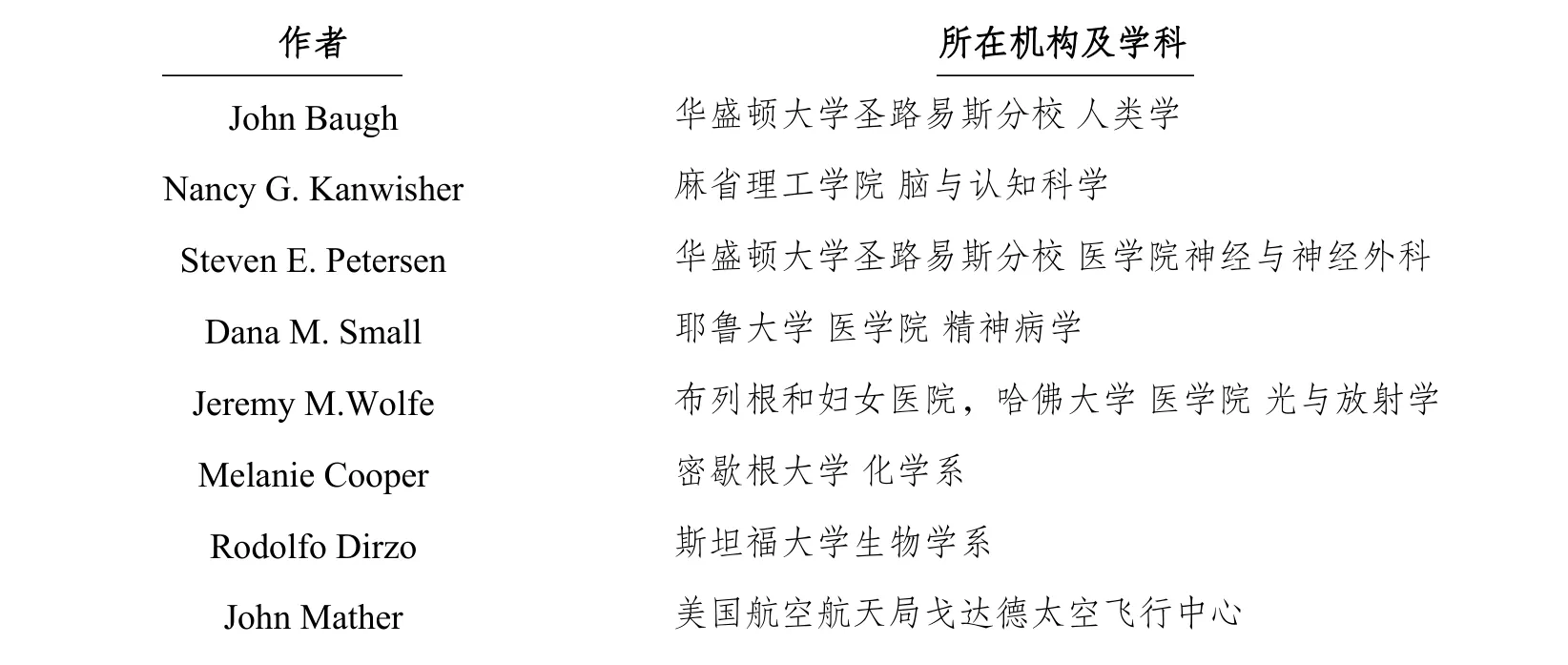

(二)作者群体对比

我们比对了两版报告的作者群体,发现从作者数量上看,相比于《HPL I》的29 位作者,《HPL II》的作者数量达到了54 位;仅有两位作者(Barbara M. Means 与Linda Nathan)同时参与了两份报告的编写,即《HPL II》的54 位作者中,有52 位作者是首次参与本次报告的编写。这使得更广泛领域的更多研究被纳入新版报告,从而扩展了人们对“人是如何学习的”这一问题的内涵和外延的认识。此外,从作者群体的研究领域来看,除了来自心理学、社会学、脑神经科学等传统意义上的学习科学领域的专家外,来自人类学、精神病学、光和放射学甚至是美国航空航天局(NASA)的专家同样参与其中(表5 列出了部分具有代表性的作者及其所在机构)。

表 4 学习科学两个时期内发生的重大事件

表 5 参与《HPL II》编写的部分作者及其所在机构

从作者群体及其研究领域的扩展可见,新版报告在内容维度层面与前作相比有了很大的扩展,这也是文本得出新版报告的跨学科特征显著的原因所在。可见,学习科学领域在二十年间不断吸收其他领域的理念和研究方法,从更广阔的视角来全面阐释“人是如何学习的”这一问题。而在未来,更多学科的研究进入学习科学领域,是一种必然的趋势。

(三)参考文献对比

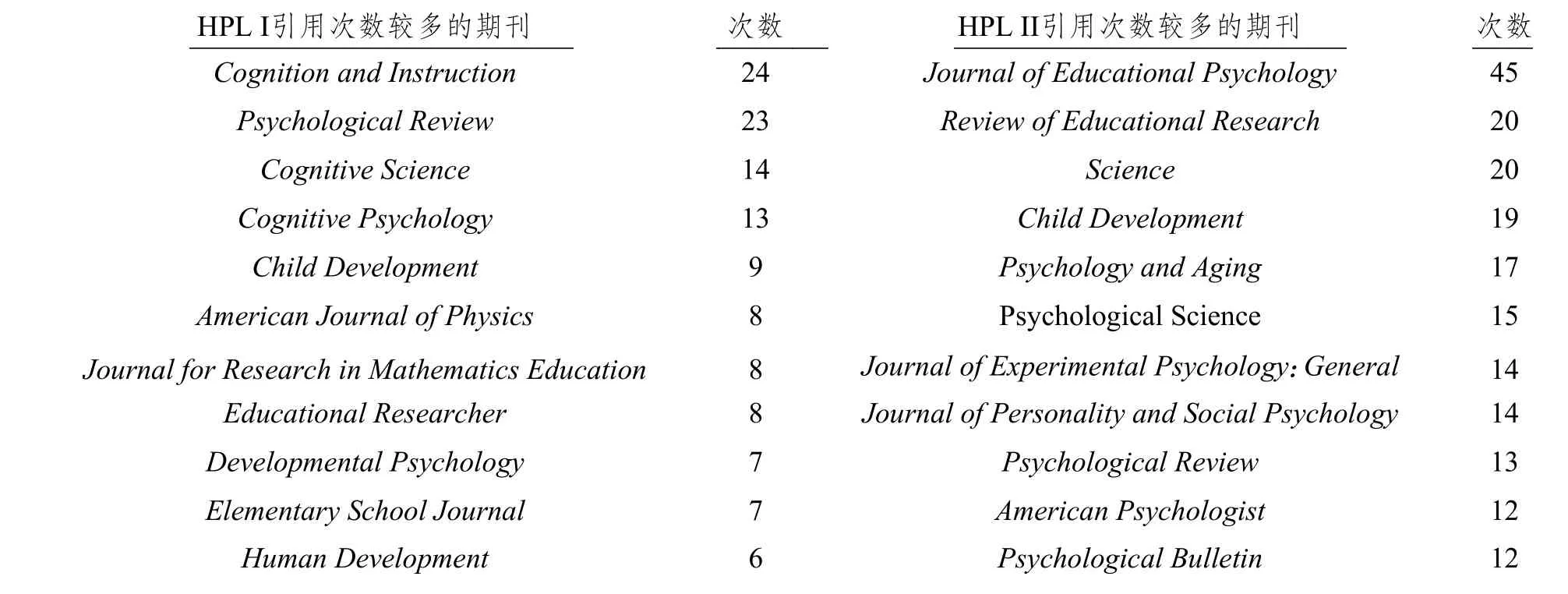

笔者同样梳理了两版报告最后所列出的参考文献,从数量上看,《HPL II》共引用参考文献1175 次,显著多于《HPL I》的818 次。除了作者群体增加所带来的原因之外,我们认为2000 年以来学习科学相关领域研究项目的增加也是导致新版报告参考文献数量显著增加的一个原因。在全文总词数更少的情况下,文献数量上的大幅超越体现了《HPL II》报告具有更高的可靠性。

此外笔者还对两版报告所引用的期刊进行了统计,引用次数最多的11 种期刊如表6 所示:《HPL II》的单篇文献的最高引用次数是45 次,高于《HPL I》的24 次。所列参考文献的类型均以心理学为主,这在一定程度上说明心理学一直以来都是学习科学最重要的支撑学科。自《HPL I》发布以来,心理学的进一步发展也使得人们对于学习本质有了更加深入的理解。更多社会心理学的研究被《HPL II》吸收,学习场所在一定程度上从学校扩展至全社会,学习主体从学生扩展到所有年龄段的学习者。

表 6 两版《人是如何学习的》引用次数较多的期刊

六、结语

两份报告的文本中隐藏着的大量信息实际上远远超出本文概括的五个方面,读者若能亲自研读两份报告,将能够从字里行间更明确地体会到文中所述的观点内容,并更具体地把握学习科学近二十年来的研究脉络与发展趋势。如新版报告所述,有更多、更广泛、更深入的研究有待于开展。对于国内学者来说,学习者概念的扩大、学习场所的延伸以及学习动机和数字技术等热点的本土化研究,尚需有效开展。在研究对象上,对于“学习者”概念在青少年学生之外群体还有待关注,对于学习者群体的关注也不应局限在学习能力正常的个体身上。对于存在认知障碍的个体的干预研究有待开展,特别是成年学习者的学习障碍研究,亟待推进。总体上,学习科学的研究需要关注各个年龄阶段学习者的个性化学习,从经验和体验出发,注重学习动机的激发和学习方法的创新。