多元、变式、拓展

2020-04-21朱丽萍

摘 要:历史与社会学科因其人文性、社会性、思辨性,对学生高阶思维的发展有极大促进作用。作业的设计、变化、拓展,显得尤为重要。本文针对学生的现有知识水平,从“分析、综合、评价和创造”这高阶思维发展的四个层次出发,设计有利于提升学生高阶思维,尤其是批判性思维能力的作业,通过作业的少、精、变、拓,提升学生探究历史与社会问题的兴趣,促进学生的发展。

关键词:多元 变式 拓展

一、历史与社会作业设计现状

历史与社会学科的作业,被認为是鸡肋,虽然中考还占了分数,但是老师任课的时间少,作业讲解时间少,相比其他学科,历史与社会的作业没有存在感。

分析了所教班级的作业设计的基础上,认为有以下发展空间:

教师需要设计适合学生的作业,教师需要出原创题,钻研教材,设计出适应学情的作业题;作业的选择空间很大,教师需要针对自己的教学需要和学生学情,精选作业,达成有效性作业;提升学生学习历史与社会学科的兴趣和能力,教师需要让作业起到课后辅助学习、促进学习的作用,不仅量精,而且效高;作业形式有待创新,比如说小报、话题辩论、绘图比赛、思维导图大赛、知识竞赛等等,都可以提升学生实际的学习能力和思辨式思维。

二、“多元设计,变式拓展”的依据

(一)理论依据

《义务教育科学课程标准(2016年版)》实施建议“1.尊重身心发展规律,激发学习兴趣和热情。2.协调课程之间的关系,统筹教学目标的设置。3.把握相关知识的联系,充分显示综合的追求。4.实行开放教学,发展创新思维和实践能力。5.优化教学组织形式,倡导方法和手段多样化。[1]

基于学情、基于教材,基于时代变化,多出变式题、拓展题,以作业的变革,来带动学生的思维转变和提升,是极有效的途径。

(二)名词解释

1.多元:“多元设计”,指的是坚持课标的前提下,基于学情与教材,师生利用多个途径设计课内和课后的作业,学生从被动的做作业者,成为作业的主动构思者、完成者。

2.变式:“变式”,指通过变换同类事物的非本质特征的表现形式,变更观察事物的角度和方法,从而突出事物的本质特征,突出那些隐蔽的本质要素,让学生在变式中思维,从而掌握事物的本质和规律。[2]

3.拓展:“拓展”是在原有的基础上,增加新的东西。是质量的变化,而不是数量的变化。[3]拓展类题目,多用于材料题的解读与探究上。

三、多元、变式、拓展——初中社会与历史学科作业设计研究过程

(一)把准出题的脉络

1.规范性。出题首先要规范,基于课标,扎根教材,符合学生实情,出题也同样有出题目标:

【例1】《中国抗日战争》的作业目标

以填空或者选择的方式,涵盖了整个抗战的过程,能够尽最大可能包括整个过程中的重要事件。通过材料图片题,理解侵略战争发生的原因,西安事变的重大意义,中国共产党领导下的伟大的抗日战争的意义。能在材料题和文字题解答过程中,渗透家国情怀。

在以上作业目标中,分别对应教材的三维目标,同时加入了达成作业目标的方式,这使整个作业设计既醒目又有操作性。

2.方向性。作业设计不只是学习的检测,作业设计更是学生学习的导向。

【例2】《中国的抗日战争》的一个作业

日本曾扬言三个月即可迅速灭亡中国,战争的结果却是中国战胜日本。请你查阅资料,归纳中国取得抗日战争的原因,并且能够找出主要因素。

以上的作业设计,需要学生查找资料,分析原因,归纳结果,这就是考验学生的资料收集、归纳和分析等能力。

3.关联性。要关注五大关联性:历史与地理的关联性、中国与世界的关联性、历史与现实的关联性、同一时期世界各国的关联性、多角度对同一事件的解读。

【例3】有关抗日战争的关联性作业设计

国共两党经历了复杂的发展过程:(1)黄埔军校时期的资料。(2)南昌起义时的资料。(3)八路军抗战的资料。(4)解放南京的资料。(5)两岸新形势的资料。

请同学们读一读这些资料,简要概述两党的发展历程,写下你的探究结论。

本题的年代跨度极长,涉及大部分中国现代史,但其核心是两党的合作。所以提供的资料,都围绕着国共关系的关键发展点展开,紧紧扣住了历史事件间的关联性。

(二)多元出题,扩大作业设计的面

1.教师设计作业题对学生具有导向性

教师跳出作业本和其他练习的限制,出真题,出新题。考虑出题的难度、出题的量、完成的时间、题目的有效有用等方面,对学生而言,起到的就是导向的作用。[4]

【例4】教师选择设计的作业题

材料一:1860年、1890年、1910年,英法德美四国的工业产量的位次数据。

材料二:第一次世界大战,然而美国却并未主动进攻欧洲,也没有在经济上挤垮欧洲,是欧洲内部矛盾日益激化,导致了第一次世界大战。

问题1:这些数据的变化,你能分析变化的主要原因吗?这说明了什么问题?

问题2:第二次工业革命,给资本主义世界带来怎样的影响?

问题3:欧洲矛盾日益激化,形成两大军事集团,矛盾的根源是什么?

教师设计的作业单不但引导了学生的学习方向,也是学生自主出题,主动探究的参考对象,如何更好地设计作业,从设计的作业单来看,需要做到内容精当、范围尽量涵盖学习面,并且能够围绕同一材料,层层深入地挖掘。

2.学生成为作业设计的主力军

学生加入出题大军中,根据自己的实际需要来出题,这些题目有效性更强。学生设计作业分成四个层面:

(1)“做错题目不断反思”。学生作业设计的第一步,从错题反思开始。独立命题对于学生而言开始有难度,因此从错题的反思开始,形成学生的错题积累库:

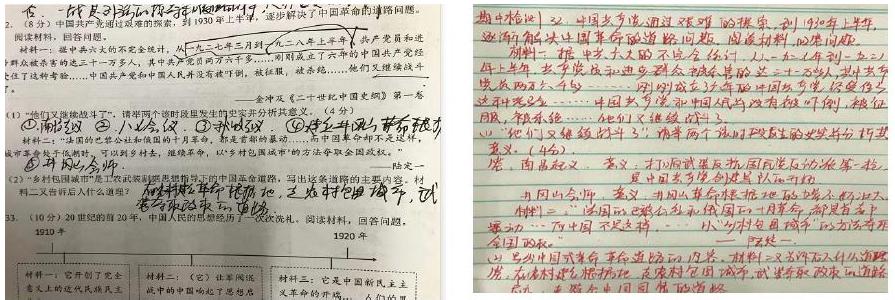

【例5】学生的错题对比

纠错的方式目的不是让学生反复抄题目,而是起到以下作用。

第一是整理题型,对于社会历史学科可能出现的题型认知清楚。

第二是吃透题意。反复错题,有助于学生读懂材料与问题,有助于学生对于相关的历史现象和因果构成横向和纵向的联系。

第三是培养解题能力。历史材料不胜枚举,但许多材料的探索具有共性,解析错误,可以帮助学生通过表象看到事件的本质,帮助学生形成分析和评价能力。

第四是培养学生的语言评价和综合能力。解题时语言运用能力的高下,尤其是评价性和综合性语言的运用,决定了学生的得分情况。

第五是提升学生的出题能力。只有足够的错题积累,学生对于各种题型都熟悉了,才能通过各种变式题的研究,总结出题能力,从而形成出题能力。

(2)“我出题大家做”。如何帮助学生有效出题呢?采用我出题,大家做的形式,用大家一起磨题的方式,来提升学生的出题能力。

【例6】学生小组合作设计的有益于新民主主义革命的题目

材料一:它开创了完全意义上的近代民族革命,推动了中华民族的思想进步,找开了中国进步潮流的闸门。

材料二:它让军阀混战中的中国响起了思想启蒙的声音,产生了深刻的影响。

材料三:它是中国新民主主义革命的开端,人们的思想极大解放,人们用新的眼光看世界。

问题1:分别写出三个材料所评价的历史事件。

问题2:三个材料中,都讲到了思想,请写出“思想”分别指什么。

问题3:任选材料,说一说这一事件的巨大影响。

每周可以把班级六个小组出的好题目打印到纸上,汇成一张任务单,作为学生的周末历史与社会的作业,一方面定期要求出题,会增加学生的责任感,同时完成同学们出的佳题,对于出题者,也是一种精神奖励。

(3)“我出题老师做”。学生上课提问题,在作业任务单边提问题,在课后练习上补充问题考教师,这是一种极好的方式,因为要让教师觉得有难度、深度的题目,这是对学生出题能力的极大挑战,也是对教师自己解决教材,自己解题能力的考验。

【例7】学生出题老师做(楷体是学生出的题,黑体是老师给的回答)

学生王某出题:

某导演写剧本《1909北京风云》,以下哪些材料是错误的,并分析原因:

①五个参加科举考试的读书人找客栈。②北京普通人李先生自由出入东交民巷。③沈先生与京师大学堂的学生谈信念。④朋友相见行握手礼。⑤清军到处搜捕革命党人。

教師回答:①错误,已废除科举。②错误,东交民巷在1901年《辛丑条约》中划为使馆区,普通人不能自由出入。④错误,礼仪革新出现在1912年辛亥革命后。

学生出题考教师,不仅提供给了教师许多好的原创题,同时也促进了学生深入解读教材,深入研究已经做过的习题,化被动做题,为学生主动攻关。

(三)变式设计,举一反三

变式绝对不是把题目弄得面目全非,更不是出怪题偏题。变式并没有改变事情的本质,只是在表现形式上发生了变化,也就是新瓶装旧酒。

例(8)同一道题目的三种变式出题

材料:罗家伦写道:“祝捷的炮声像雷声响,满街的爆竹,烟火飞扬。漫山遍野是人浪!笑口高张,热泪如狂。”

这一材料,可以出三种题型:选择题、简答题、材料题:

1.选择题:“人们狂喜,笑口高张,流泪如狂”是因为抗日战争:( )

A中国摆脱了半殖民半封建社会。B增加了全国人民的民族自信心

C是中国人民第一次取得反帝斗争的完全胜利。D提高了中国国际地位。

2.主观题:为什么既笑而泪?根据材料,请简述中华民族的“民族凝聚力”在政治、军事上的具体表现。

这两组题目,都根据的是罗家伦的一段文字,背景都是抗日战争,但可以运用到选择题,也能化身成材料题,这样变式的作用在于:

3.让学生看到题目之间的广泛联系,知道材料的使用可以一料多用,这样就增加材料使用的有效性。

4.此类题目首先都离不开对常识的认知,无论如何答题,根本都是抗战的意义和中华民族的凝聚力。学生通过两个变式题,思维会变得宽广起来。

5.不同的题目,解题的角度和要求是不同的。学生通过变式题的比较、思考、答案的提炼,可以大大扩大学生组织语言、运用语言的能力。同时对于历史事件的评价能力也会大大增强。

(四)拓展设计,层层发掘

“拓展”是在原有的基础上,增加新的东西。拓展类题目,多用于材料题的解读与探究上。

例(9)第二次世界大战的拓展题

材料一:二战德国集中营的资料和图片。材料二:南京大屠杀的资料和图片。

根据两则材料,用史实说明,法西斯的“邪恶”表现,并证明1942年是正义战胜邪恶的关键一年。

以上的拓展题,从以下方面可以培养学生的能力:

拓展了学生的认识层面,拓展了学生的分析能力。层层深入拓展了学生的思维综合能力。题目从图片出发,先从法西斯侵略者的种种恶行开始,最后立足在1942年的关键事件的分析上,从表面层层深入到主旨。一方面突出了反法西斯战争的正义性,另一方面,也把1942年关键事件分析拉到了主台上。这样层层分析,学生的思辨能力得到了极大发展。

四、反思与总结

九年级一个学期,试行了师生全面出题的方式,个人认为起到了以下作用:

(一)师生一起出题,拉近了师生的距离,拉进了学生与教材的距离,触发学生主动地探索各类题目,学生的积极性被真正激发出来。

(二)出题研究不但提升了教师对社会作业的研究能力,更重要的是给学生打开了思考的途径,让他们从出题的眼光去审视题目,对于学生析题、解题能力的培养,有极大作用。

(三)每周形成固定的出题要求,也成了隐形督促学生学习历史也社会学科的最好帮手。学生要完成出题任务,必然要对教材、对辅助材料,进行深入研究。

师生合力出题,授学生打鱼的方式,这不仅仅活跃了历史与社会学科的学习氛围,更促进了学生高阶思维的发展。让作业更有效,让学生乐于作业,乐于创新,是我们这一学科成长的最好助力。

参考文献

[1]义务教育初中历史与社会课程标准(2016年版)[M].北京师范大学出版社,2016.

[2]黄希庭主编.简明心理学辞典[M].安徽人民出版社,2004:18.

[3]孙晓琛.初中历史“七步八问”课堂模式探索[J].中学教学参考,2019(28).

[4]陈建荣.初中历史生本课堂的构建策略[J].中学政史地(教学指导),2019(08).

作者简介

朱丽萍(1982.12—),女,汉族,籍贯:杭州市余杭,中一本科。