从《伴我同行》看80年代好莱坞类型电影

2020-04-21郑丹妤

◎郑丹妤

(北京电影学院 北京 100088)

《伴我同行》(Stand by me)这样一部处于80年代后期,归属于当代好莱坞范畴里的电影,相对于当时依靠数字化技术和动画特技手段的技术主义商业电影似乎有点格格不入。但正是这样的另类气质,让我们有一种“新好莱坞”风潮扑面而来的复古之感。这其中,电影创作的类型走向多少也被文学本身的归类维度所影响。

影片《伴我同行》,改编自美国著名畅销书作家斯蒂芬·埃德温·金(Stephen Edwin King)中篇小说《尸体》(The Body)。这部影片深受带有半自传式回忆的小说的影响,呈现出不同于技术主义倾向商业电影的科幻绮丽,具有温暖和感伤的调性。电影起始于中年人的回忆,展开于寻找一具同龄人尸体的旅程,又终止于童年逝去的感伤。这种继承新好莱坞的现实主义传统中又杂糅悬念迭生和类型融合韵味的手法,终究给予该影片一种脱胎于“新好莱坞”又迈进“当代好莱坞”的艺术化的商业电影特质。

一、青春片的“成年礼”

在影片《伴我同行》中,类型最为显性的便是“上路”这样的结构设定。加之以“寻尸”为终极目标和史蒂芬·金写作风格所搭建下的悬疑和惊悚氛围,使得电影文本具备了起码的商业参数。然而,这场“上路”没有标志性的酷炫摩托、风驰电掣的汽车和空旷绵延的公路,有的只是四个孩子背着行军装备,离家出走般朴素的徒步行走。铁轨取代了公路;未知的森林取代了壮美的公路风光。十三岁处于青春期的男孩子们的独特上路方式,的确为这部怀旧性的电影带来了更富浪漫的气息。

这类电影的艺术化,主要立足于人都曾拥有且只能拥有一次黄金般的童年。无论个体多么渴望成熟,或是多么希望成为自己所崇拜的模样,但终究会怀念那一段时光。这种富含“青春片”式生命成长的共鸣谁都招架不住。可以说,电影呈现了一场“青春片”类型中典型的“成年礼”。“成年礼”这个概念经常出现在文学和电影评论中,马克·布朗宁给予它的阐释是:年轻人的一生中,在其成熟的关键阶段举行的一个仪式,这个成熟阶段通常包括越来越能够意识到失去和死亡的可能性①。这一份沉甸甸的“成年礼”对于影片而言就是主人公们逐渐对死亡认知的深化。值得讨论的是,影片里出现了三种意味的死亡,笔者归纳为:真实的死亡,差一点发生的死亡以及隐性的死亡。

二、对死亡的认知

影片中,四人对死亡的认知是从具体到抽象的过渡,具有从具体认知到抽象认知的螺旋式发展的特点。此时,他们能从具体的、生物性的表面判定死亡,就像维恩想象尸体可能的样子时说:“假如他死得很惨,血肉模糊,肠子和眼球都掉出来”;以及在看到晕倒的戈迪时说:“也许他死了”;泰迪还会用“他还在呼吸”来判定他还没死,这种生物层面的判断就是基于儿童对死亡具体形象的认知。另外,这一时期的儿童在面对死亡时常常抱有“否认”的态度,作为面对“死亡恐惧”的一种应付策略,这种否认让他们觉得“死亡是暂时的,是可以恢复的,是意识缩减、不省人事或睡着,而不是终止”②。正如泰迪催促落在后面的克里斯和戈迪时会说出:“快一点!小孩都要活过来了”这样的话。

事实上,这样的认知特点也受到50年代电视业快速发展的极大影响。那些电视卡通片里的主角总是以无数方式被胀破、压扁、碾碎或肢解,但最后都能奇迹般地重生。因此,儿童对死亡的认知也被这样的电视节目所导向和强化。在内因方面,处于人生物性本能的“死亡恐惧”让这样的“否认”存在于他们的潜意识里。很多儿童,特别是男孩,会从事鲁莽、蛮勇的“壮举”③,就像泰迪执意要去“闪火车”,或许是由于前文所提到的:希望成为像父亲那样的战争英雄,但在潜意识层面,这似乎反映出他希望对抗“死亡焦虑”所作出的否认性防御。与此同时,他们在这个年龄段开始拥有抽象思维和辩证思考的能力,能意识到事物的相对性,和死亡更深层的本质。根据实证研究显示,这一时期的儿童对死亡的理解不仅仅局限于肉体的死亡和消逝,他们还能够理解精神意义上的死亡④。由于人的原始冲动,这种死亡的理解多少会与宗教产生联系,这也就不难理解为什么泰迪在漆黑的野外听到狼叫时会说:“那是布洛尔的声音,他的鬼魂在森林走动”这样的话。

影片中主人公对死亡的认知还能通过他们对死亡的情绪中显现出来。

从电影文本中,我们可以看到四人对死亡有不同的态度变化。他们在觉得“尸体”很酷表现出无限好奇的兴奋之余,会感到不安、恐惧和悲伤,这样的情绪也来源于上文所提到的“死亡焦虑”,这种突围而来的情绪又会启动他们原始而稚嫩的“否认死亡”防御机制。基于这种防御机制,他们也会利用成人看似非常幼稚的方式来对死亡加以消解。接下来,经过旅途中不断碰到的际遇,他们又开始呈现出飘忽不定的迷茫感和疑惑,他们会发出“为什么要死?”的疑问和感慨。在他们的认知里,睡眠或昏厥的状态似乎就是最接近于死亡的无意识状态。在他们发出疑问的时候,也是他们正面面对死亡的时刻,对死亡的疑惑和最终见到尸体的沉默冷静让戈迪内心压抑的自尊,裹挟着哥哥突然离去的伤感和不受关注的委屈爆发出来。他关注他人的评价,不管是夸赞他写作才能的哥哥;还是对他爱答不理的父母。戈迪对死亡情绪反应的背后也渗透了他的自我认知,戈迪这个伴随着自我观察和评价的心理过程依赖社会各方面的正负评价,他在渴求赞许中为自我价值感寻求一席之地,但却总是持续地处于模棱两可的状态⑤。

旅途中的遭遇以及和克里斯的谈心,是戈迪心里思考“死亡”这个命题的发酵剂。一路上对伙伴们的玩笑都反应平平的他开始觉得“我不确定这是不是一段开心的时光”。这也就不难理解最终他们会放弃声张选择匿名报警,不上电视、不做英雄。

三、如何面对死亡

从兴奋想做不平凡的寻尸英雄,到若有所思、一言不发地回到小镇,再到他们接连分开再无联系,人们在这场“成年礼”里终究要丢弃掉从前的自己,丢掉浪漫英雄式的身份,走进社会中扮演世俗、正常的身份。这也充分印证了人类学家阿诺德·范·杰内普认为“成年礼”应该包含三个阶段的分离和重新组合的观点:第一阶段,个人从他们所在的群体中走出来,走向一个未知的地方或者一种状态之中。第二阶段,通常会通过象征性的行动和礼仪与过去的自己分离开来。第三阶段,他们完成仪式重新进入社会,并获得了一个新的身份。他们安顿完尸体,从他们所在的群体中走出来,走向一个未知的地方(新的学习环境;离开小镇),或者一种状态(不再做英雄)中;他们用象征性的行动(沉默不言归来)和礼仪(哼着行军歌;做着专属的手势)与过去的自己分离开来;最后他们完成仪式进入社会,获得一些新的身份(维恩当了爸爸,在伐木场开起重机;泰迪多次报考军校失利,坐过牢,到处打工;克里斯成了律师;戈迪成了作家,也当了爸爸)。

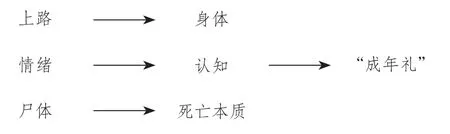

通过上文的分析,可以看出影片中几个角色在特定的“上路”戏剧场景下,学习着如何去面对“死亡”。这种由成年礼带来的,伴随着强烈失落感的,内心从纯真转变为世故的“隐性死亡”也揭示出一个内在的规律(如图),即身体(Body)上路接受生命体验,通过面对遭遇时情绪的反应进行认知(Cognition)的深化,进而逐渐接触到深层的生命本质(死亡)。

我们总以为,我们在学习怎样生活,其实我们在学习怎样死亡,电影所要传达的也不过如此。圣经上说:死亡随时可能在我们生命中发生。这句话也同样被影片中杂货店老板用来告诉戈迪。电影里的“真实死亡”或许只是艺术处理,可走出文本,克里斯的扮演者,美少年瑞凡·菲尼克斯(River Phoenix)的死却如此真切,令人唏嘘。这位在正处于黄金时期的演绎新秀、音乐鬼才,因吸食毒品过量而使得生命戛然而止。

四、结语

反观80年代同样处于成长阶段的美国好莱坞,经历了经典时期和新好莱坞时期的两次洗礼。也正如片中的主人公一样,从小学毕业,要迈入中学大门,要离开发家的小镇,面对日新月异的科技发展、商业资本的大量涌入以及新型观念的碰撞。人们沉浸在“我要我的MTV”“贪婪没有什么不好”以及“狂欢式”的消费热潮当中,就连里根也在1986年国情咨文中借影片《回到未来》⑥(Back To The Future)表达“我们要去的地方不需要道路”。可相较于如此疯狂的“Feel Good”之下,也显现出或多或少的“隐性死亡”:新型毒品霹雳可卡因席卷,艾滋病毒泛滥,学校面临信任危机,还有为了养家深陷好莱坞名利场死于毒品侵蚀的瑞凡。这一系列出于投机和莽撞决策下的“死亡隐喻”,似乎就是美国包括好莱坞正在跋涉的生命旅途上的“死亡认知”素材。

从这个意义上而言,《伴我同行》这部技术主义逆流中的温情怀旧影片也显现出它的独特价值。它像一盆冷水浇在“一切皆有可能”的80年代美国热土上;也许像死亡一样冰冷,但绝对像孩子们认识“死亡”那般生动。

【注释】

①[英]马克·布朗宁:《大银幕上斯蒂芬·金》(黄剑、姜丙鸽译),世界图书出版公司北京公司,2016年,第124页。

②[美]欧文·D.亚隆:《存在主义心理治疗》(黄峥、张怡玲、沈东郁译),商务印书馆,2015年,第99页。

③[美]欧文·D.亚隆:《存在主义心理治疗》(黄峥、张怡玲、沈东郁译),商务印书馆,2015年,第108页。

④李丹:《认知发展视野下的生命教育》,上海:上海教育出版社,2016年,第47页。

⑤[美]劳拉·E·贝克:《婴儿、儿童和青少年》,上海人民出版社,2008年,第772页。

⑥《回到未来》(Back To The Future),美国科幻电影系列,共有三部,分别上映于1985年,1989年和1990年。由罗伯特·泽米吉斯执导,迈克尔·J·福克斯、克里斯托弗·洛伊德等出演。