藏族典籍《萨迦格言》译者主体性研究

2020-04-21黄信

黄 信

(西南交通大学外国语学院,四川 成都 611756)

一、引言

少数民族典籍是中国少数民族在自身历史发展过程中形成的经典作品,其形式包含神话传说、英雄史诗、民歌情歌,等等。“(少数)民族典籍是民族的根与魂,是文化自信的深厚历史底蕴。”[1]少数民族典籍翻译及其相关研究是典籍翻译与研究的一个重要分支,它包括汉译、外译和今译等方面。而民族典籍又大都产生在中国的边疆,与中国的国家安全有很大的关系,所以周边国家以及西方各国对中国的民族典籍都颇感兴趣,这也正是构建多层次中华文化传播格局的一个“卖点”。民族典籍外译又是当前“深入实施‘丝路书香’工程”的重要举措,正如李正栓教授所言,“民族典籍翻译不仅仅是翻译问题,更是政治问题,它关涉国家安全,民族利益……典籍外译是一种‘文学外交’和‘文化外交’。”[2]8遗憾的是,民族典籍外译还存在数量不多、良莠不齐等问题,而且译者多为外国人,这种文化传播局面让“文化走出去”带有“被动色彩”。藏族典籍《萨迦格言》作为藏族文化宝库中的珍贵遗产,目前虽有5个不同的英译本(1)《萨迦格言》5个英译本的作者分别是李正栓、约翰·达文颇特、塔尚·塔尔库、詹姆斯·薄森以及亚历山大·乔玛·德·柯勒斯等5人,译本均为语际翻译,但参照基础即源语言文本多为“源本”,而非直接来自藏文版的“原本”,而且只有李正栓和约翰·达文颇特的译本才可视为全译本。具体详见拙作《藏族典籍〈萨迦格言〉英译研究评述》,载《四川民族学院学报》2017年第5期。,但从现有可供资证的史料来看,相关的评述研究却相对滞后,国外有关《萨迦格言》的翻译研究还暂时处于空白,国内相关研究主要以李正栓教授的研究团队为代表,研究的深度和广度都有待进一步拓展。鉴于此,本文以《萨迦格言》的两个英译本为研究对象,从翻译活动的主体,即译者的角度讨论少数民族典籍外译的问题。

二、译者主体性

翻译中“主体”与“客体”的“二元对立”源自哲学范畴,是翻译学对哲学“主/客体”理论的借鉴。多年以来,作为国家民族文化构建与传播的重要参与者,也是少数民族典籍外译实践活动的唯一主体——译者,一直处于被边缘化的地位。直到20世纪60年代翻译研究“文化转向”,翻译主体及其相关研究才开始得到重视并逐步走向深入。刘宓庆教授将译者主体的基本属性归纳为三个方面,即“主导性、主观性和主体能动性。”[3][4]同时,“主体的能动性源自客体”,客体是由原文及译文文本、文本作者以及原文和译文读者组成的“三元复合体”。译者主体在发挥主体功能的过程中离不开客体,具体表现为四个方面:

1.对原作文本(SLT)进行广泛的参校及参证;2.对SLT进行广泛的互文参校及参证;3.对SLT作者进行较详尽的背景分析,探明二者之间的照应关系(referential relations);4.对SLT的对象读者(target readership)进行社会化分析、心理分析及读者反馈评估和预测,以决定译语文本(TLT)的各项要素(包含表现手法、文风及言语等级)[3]68。

与这一论断有异曲同工之妙的是学者贺爱军的论述,他认为“译者主体性指的是译者主体在翻译活动中表现出来的本质特征,具体包括译者的主观能动性和客观受动性”[5]29。译者的主观能动性体现在“选择拟译文本;解读原文;决定翻译方法;以及决定表达方式。同时,译者的主观能动性主要受社会历史语境和时代主题;诗学规范和语言形式等三个方面的影响”[4][5]29。

“译者是翻译实践的唯一主体”[6],但在强调译者主体性的同时又要避免“主体中心论”,避免主体对原文本的凌驾,进而形成结构主义所言的“主体在场”。因此,译者主体性是指“作为翻译主体的译者在尊重翻译对象的前提下,为实现翻译目的而在翻译过程中表现出来的主观能动性”[6]。影响主观能动性的各种因素也是客观受动性的体现,主观能动性和客观受动性是译者所具有的双重属性——后者完全可能有意识地转化为前者,而前者也会潜意识地受制于后者。

《萨迦格言》属于民族典籍,本文选取我国李正栓(2013)和美国詹姆斯·薄森(James E.Bosson,1969)[7]两个英译本作为比较对象,主要出于论证代表性的考虑。首先从《萨迦格言》本体来说,李正栓选取的“源本”(2)“原本(the Original Text)”,是作家创作的文本,是译者从事翻译活动的依据和依归,萨迦班智达创作的藏文“原始”作品或木刻版即为“原本”。而“源本(the Source Text)”就是翻译时所依据的文本,或称为“译出语文本”,它有可能是作家(者)的原作,也有可能是他人所为的改编本或使用不同语言的翻译本。更多论述详见拙作《藏族典籍〈萨迦格言〉英译研究评述》,载《四川民族学院学报》2017年第5期。乃次旦多吉等人的汉译本;詹姆斯·薄森(1933—2016年)的“源本”为李盖提1948年布达佩斯影印本(蒙古语版),二者英译都不是以藏文版的《萨迦格言》为“母本”(3)根据藏族格言诗研究的可资文献,李正栓和薄森所选择的源本虽然不同,但他们的源本都是比较盛行或堪称权威的版本,在意义和风格(诸如典故内涵、文化深意,诗体特征)等方面均与原本《萨迦格言》最大化地一致,此乃“准确与通顺”翻译原则的基本体现,也是本文讨论译者主体性的参照基础。,译者主体性的表现应该更加明显[4]。其次是两位译者都是大学的著名学者或教授,又分别来自中国和美国,译文时间也相差40多年……这些因素是否会在译者主观能动性,诸如源文选择、源文解读、翻译方法以及表达方式等方面得以体现,下文将逐一分析。

三、文本选择的比较

影响译者主体文本选择的因素一般分为主体意识和客观情势两部分。主体意识具体又包括诸如文化教育背景、生活经历、审美情趣和翻译目的等内容;客观情势大致包含社会背景、国家方针政策、文本价值、诗学规范和语言表达等方面。在某种程度上讲,译者翻译实践的知识与能力基础,甚至审美情趣的偏向都会受到译者教育背景和生活经历的影响,而翻译目的往往又受制于客观情势。译者主体文本选择的过程又将体现在主体意识和客观情势之间各因素的合力作用或者博弈权衡的过程中。

(一)李正栓的源文选择

李正栓选取《萨迦格言》文本作为典籍英译的对象是译者主观能动性的表现,并在以下三个方面得以佐证:

1.知识与能力基础。首先,1996年,李正栓就师从北京大学胡家峦教授,主要从事文艺复兴时期英国文学研究;长期担任本科生和研究生英美诗歌教学,擅长英美诗歌、中英诗歌互译与研究,并在2010年出版了《毛泽东诗词汉英对照读本》;持“忠实对等”和“以诗译诗”的翻译主张[4][8]56。其次,他还兼任中国典籍英译研究会的常务副会长兼秘书长等职务。不难看出,他的文化背景、译学修养以及工作需要是他外译典籍成功的重要因素,也是其主要成就之一。他英译藏族典籍如《国王修身论》《水树格言》《格丹格言》《萨迦格言》《仓央嘉措诗集》以及汉译塔尚·塔尔库和约翰·达文颇特的《萨迦格言》进一步地证实(4)2014年,李正栓汉译并出版了美国塔尚·塔尔库(Tarthang Tulku)的《萨迦格言》,英译版本“Elegant Sayings”(《雅丽格言》,2014年出版);2016年汉译并出版了美国约翰·达文颇特(John T.Davenport)的《萨迦格言》,英译版本“Ordinary Wisdom: Sakya Pandita’s Treasury of Good Advice”(《普通智慧:萨迦班智达良言文库》,2000年出版)。了他渊博的知识与丰富的翻译经验。遗憾的是,由于他本人不懂藏语,只能通过“藏语—汉语—英语”的翻译途径,选择汉语版的《萨迦格言》作为英文翻译“源本”。

2.文本价值。典籍外译对中华文化的对外传播有着不可或缺的重要作用。例如,《萨迦格言》极具社会文化价值,其“内容涉及藏族社会的哲学思想、道德规范、社会风情、宗教意识以及文化传统,等等,是研究藏族民族学、宗教学、语言学、社会学、心理学、历史学以及民俗学的重要参考书”[9]。对他而言,藏族格言诗的外译不但可以对外传播藏族文化,帮助域外读者了解并认同藏族文化,同时也是“对藏独和分裂分子的有力打击”,可以说“民族典籍英译,一石多鸟,功在千秋”[10]。正因为该典籍的价值与魅力所在,李教授英译《萨迦格言》是有眼光、有见地的。

3.翻译目的。李正栓教授认为典籍外译旨在传承和传播中国文化,“进一步沟通各民族与藏族人民和世界人民的思想感情,促进不同文明间的沟通、对话、理解、尊重与合作,从而消除隔阂,增强民族团结”[2]14[11]。用他的话说:“中国是一个由五十六个民族组成的国家,各民族文化都很重要,只有把各民族典籍也介绍给国内和国外读者才是完整的中华文化”[10]。当然,翻译目的还与他的社会兼职有关——旨在推动中国典籍英译事业的大发展。所以,李正栓选择典籍《萨迦格言》作为翻译源本是顺应国际化和中国文化走出去的时代潮流的。他在“文本价值、时代潮流和个人使命”的博弈过程中完成了文本的选择——这也是译者主体性的重要体现,一种以译者主体的意志、意向和目的为轴心的倾向。

(二)詹姆斯·薄森的源文选择

詹姆斯·薄森选取《萨迦格言》作为英译文本也体现了译者主观能动性,具体可从以下三个方面进行解读。

1.知识与能力基础。通过史料考证,“薄森为美国印第安纳大学博士、蒙古族研究专家、国际蒙古学会执委会委员,精通蒙古语和满文,对藏文也有研究。他曾师从蒙古学大家鲍培(Nicolas Poppe,1897—1991年),藏学家威利(Turrell Wylie,1927—1984年)、汉学家傅海波(Herbert Franke,1914—2011年)和劳延煊(1934—2016年)等,任教于加州大学柏克莱分校(University of California,Berkeley),并对美国新清史研究影响较大……”[4]这些文化教育背景和学术修养也为他英译蒙语版《萨迦格言》奠定了坚实的知识与能力基础。

2.文本价值。第一部完整的蒙语版《萨迦格言》是中世纪蒙古文学语言的最重要文献之一(5)根据苏联博尔索霍耶娃的研究,该译本的手抄本只有两部,其中一部在国立列宁格勒大学高尔基图书馆东方部;另一部在布达佩斯匈牙利科学院东方手稿部。详见1982年苏联科学出版社出版的《1975年东方文献年鉴》。。其中一个手抄本就是薄森英译的源本——1948年李盖提布达佩斯影印本。有关该手抄本的价值,匈牙利著名东方学家李盖提(L.Ligeti,1902—1987年)指出:“实际上,《萨迦格言》布达佩斯写本中保留了中古蒙古语的正字法、词法与词汇之一切特征……”[12]尽管《萨迦格言》还有其他不同的蒙语版本,但无论是书面语还是口头形式,传到蒙古地区后都备受欢迎,其程度不亚于它在藏族同胞中的传播,大量模仿作品也随之诞生,并成为蒙古文学中《萨迦格言》派的重要组成部分。也许正是由于蒙语版《萨迦格言》的重大语言学价值,才从薄森博士论文的选题中脱颖而出。

3.翻译目的。德国功能翻译理论认为“翻译各方面的交互作用都受翻译目的所决定”[13]。译文预期功能,即翻译目的也在较大程度上决定了文本选择。在译者序言中,薄森对自己的翻译动因作了如此说明:“我选择李盖提1948年影印本《萨迦格言》作为翻译源本,其原因在于它是一部前古典蒙古语翻译作品,在语言方面甚是有趣”[7]。再根据薄森在译者序言中对文本语言特征的大量描述可以推断,他采取“宁直而不顺”(6)序言原文意思是“为了保持直译,牺牲了原文的风格以及采用意译才能实现的通顺。”详见薄森译本序言第1页。的翻译策略也是为了给藏英或蒙英翻译策略与技巧的研究提供借鉴。此外,译本采用藏、蒙、英三语对照的排版方式也反映了他的翻译目的——从一个语言学家的角度探索语言的规律。对此,历史文献学博士敖特根教授[14]也认为薄森从事《萨迦格言》翻译旨在进行译本考究和语言特征的分析研究,并且他的“译本属于翻译研究性文本,学术气息较浓”[8]71。

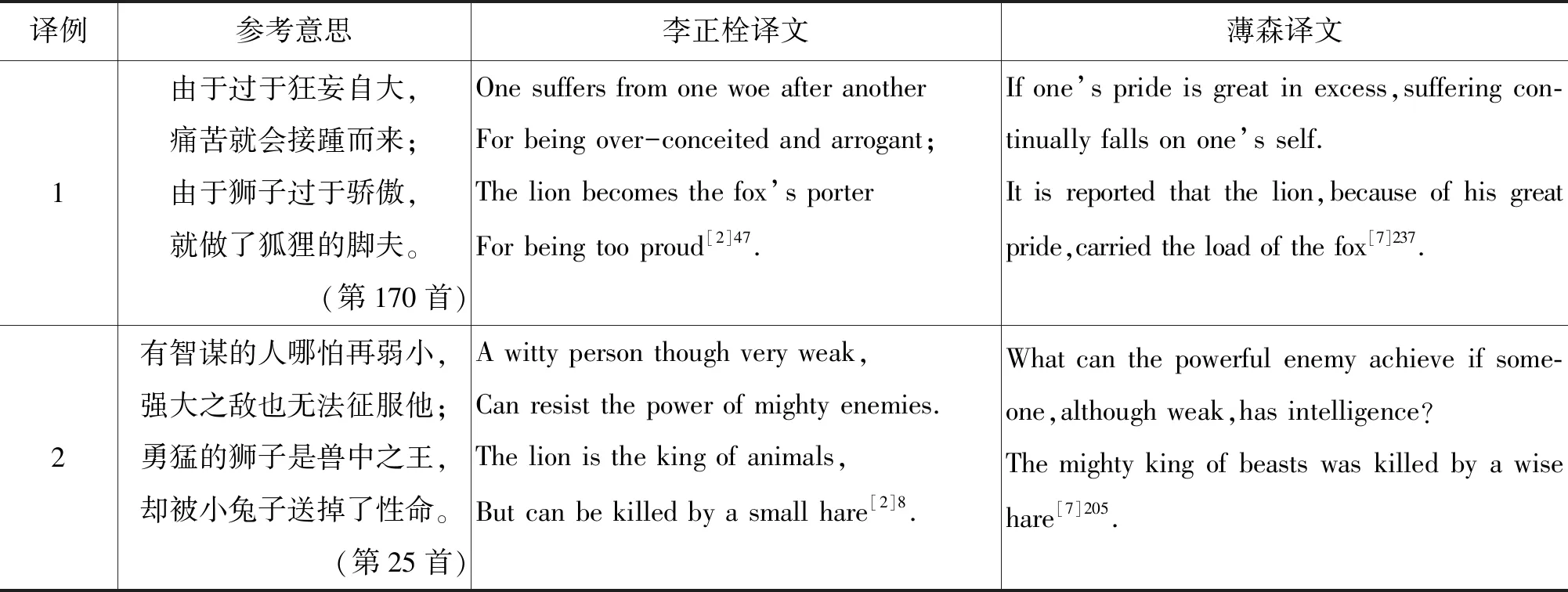

表1:李正栓、薄森文本解读比较

四、源文解读的比较

“‘主体性’还表现为行为完成的‘质’与‘量’,可因主体的特质与能量之不同而不同”[3]51。造成译文质量优劣的因素可能是多方面的,但译者主观能动性的发挥却是比较重要的因素。由于译者主体教育背景、生活阅历以及时代语境等差异,即便面对相同的翻译原本,也会产生不同的解读。文本解读兼具客观性和主观性的双重色彩,进行解读的主体要源于文本,尊重文本并回顾文本,既要解读出文本的本意,也要读出它的深意和新意。

二元结构是《萨迦格言》的主要特征,作者萨迦班智达将人进行了“智”与“愚”,“德”与“恶”的二元划分,只有“德”“智”兼备方被认可[15]。译例1(见表1)选自第五章“观察恶行品”,即第170首。诗中蕴含藏族“狮子驮象”(7)“狮子驮象”典故描写了“一只狐狸利用狮子自负、好胜的弱点,欺骗它背驼大象的尸体,做苦工”的故事。有关该典故翻译的论述可详见拙作:《〈萨迦格言〉英译本比较研究:传播学视阈下文化负载词的翻译》,载《西藏研究》2018年第3期。的典故,描述了“恶”与“愚”的具体行为。“狐狸”和“狮子”分别是“恶”与“愚”的化身,前者因狡猾、诡计多端欺骗“狮子”而为“恶”,后者因狂妄自大被骗而为“愚”[15]。研读李正栓和薄森的译文,发现二者都将源文中的“狮子”“骄傲”和“愚”进了解读,体现了语义的因果逻辑,并再现了源文“狮子成了狐狸脚夫”的“本意”;但“狐狸”“狡猾”与“恶”的解读似乎不够完整,暂未体现“恶徒”诱惑欺骗“愚人”的“深意”,或许译者进行了解读,在还原、表达环节做了不该做的“酌情善断”[15]。结合“狮子驮象”之典故,笔者建议对后两行进行重组并用“induce”还原“借喻”部分,凸现源文的“深意”和“新意”——教导世人要善于辨识智者和有德之士,要近善远恶,求得真、善、美[15][16]。这样更能体现李正栓典籍外译的动机,具备典籍外译的时代特征,利于社会主义核心价值观的构建[15]。

译例2为格言诗第25首,选自第一章“观察学者品”,该章节重在区分“智者”与“愚人”。在解读过程中,李正栓和薄森将“有智谋的人”“强大之敌”和“兽中之王”分别解读为“a witty person”“mighty enemies”和“the king of animals”,“someone has intelligence”“powerful enemy”和“the Mighty king of beats”,尽管二者表达有异,但解读却体现出相当的一致性,也是译者主体对源文本尊重与回顾的表现。不过,在“小兔子”的理解上存在较大的偏差,根据《萨迦格言》的二元划分,笔者认为该诗行中的“小兔子”作为一种喻体,虽然弱小却富有智慧,是“智者”的象征。李正栓将其解读为“small hare”,似乎没有解读出藏文原本中“小兔子小而智(small but clever)”的“深意”。比较而言,薄森的“wise hare”解读更加准确忠实,体现了译者主体对原作者取向的分析。但是,单从译本来看,二者都没有把“兔子计杀雄狮”这一典故解读出来,译例1中的“狮子驮象”也缺少深层次(文化层面)的解读,其原因应该是二者缺少或忽略相关藏族文化背景知识的缘故。从原本作者萨迦班智达来讲,二位译者都不会是他预设中的理想读者,因为他们都没有做到最佳解读或诠释,李正栓过于拘泥于字面“小兔子”,可能没打算去刻意表达字里行间之意或者是汉语版本的直译。薄森的“wise hare”体现了兔子的英明,却忽略了这首诗想表达的“以小胜大”的含义。

五、翻译方法的比较

根据方梦之教授的《译学辞典》(2004)之解释,“翻译方法是译者根据一定翻译任务和要求,为达到特定目的而采取的具体的途径、策略手法或技巧”[17]。尽管目前划分标准不一,但各种翻译方法都是译者主体发挥主观能动性的重要形式。

李正栓选用次旦多吉等人的汉译本为“源本”,采取“间接忠实”(8)根据李正栓及其研究团队的翻译思想,他们本着“忠实对等”的翻译原则进行藏族格言诗的英译。但由于所选“源本”为次旦多吉等人的汉译本,尽管该源本是最忠实藏文原本,并受到广泛认可,但其翻译路径是“藏文—汉文—英文”,因而笔者视其为“间接忠实”,翻译家北塔(原名徐伟峰)也持此观点。和“以诗译诗”的翻译策略,译前筛选、“过滤6首格言诗(9)李正栓通过筛选、过滤等译前处理方式省译了6首格言诗,分别是第258、292、293、294、303、320首。据李正栓教授所言,“删除”6首是他和出版社的共同意见,这种处理也间接反映了译者的客观受动性。,以及翻译过程的‘补偿’与‘过滤’。‘过滤’或‘扬弃’是他准确理解民族典籍外译时代特征的具体表现——通过翻译将民族文学中的精华部分传播到外部世界,在保存与发展民族文化的同时塑造民族文化形象”[16][18]。同时,他的预期读者又是那些对东方文化尤其是藏族文化感兴趣的域外受众,为了更好地服务目的语读者,传播民族文化,他在内容和形式方面都基本上做到了“忠实对等”。薄森把他的预期读者定位为进行蒙语、藏语、英语研究的语言学家或语言工作者,或者是那些旨在探讨藏英或蒙英翻译技巧以及语言规律的人。因此他选用李盖提1948年蒙语版为“源本”,采取“直译”的方式“尽可能贴近源文”[7],而且,为了直译,他牺牲了格言诗的风格与韵律。王密卿博士对薄森译本做了如此评价:“从内容和句法结构上来说,译文确认做到了最大限度接近源文……是纯粹语言学式的翻译方法”[8]70。这些宏观上的处理差异既取决于前文提及的翻译目的,又体现了译者的主体性。

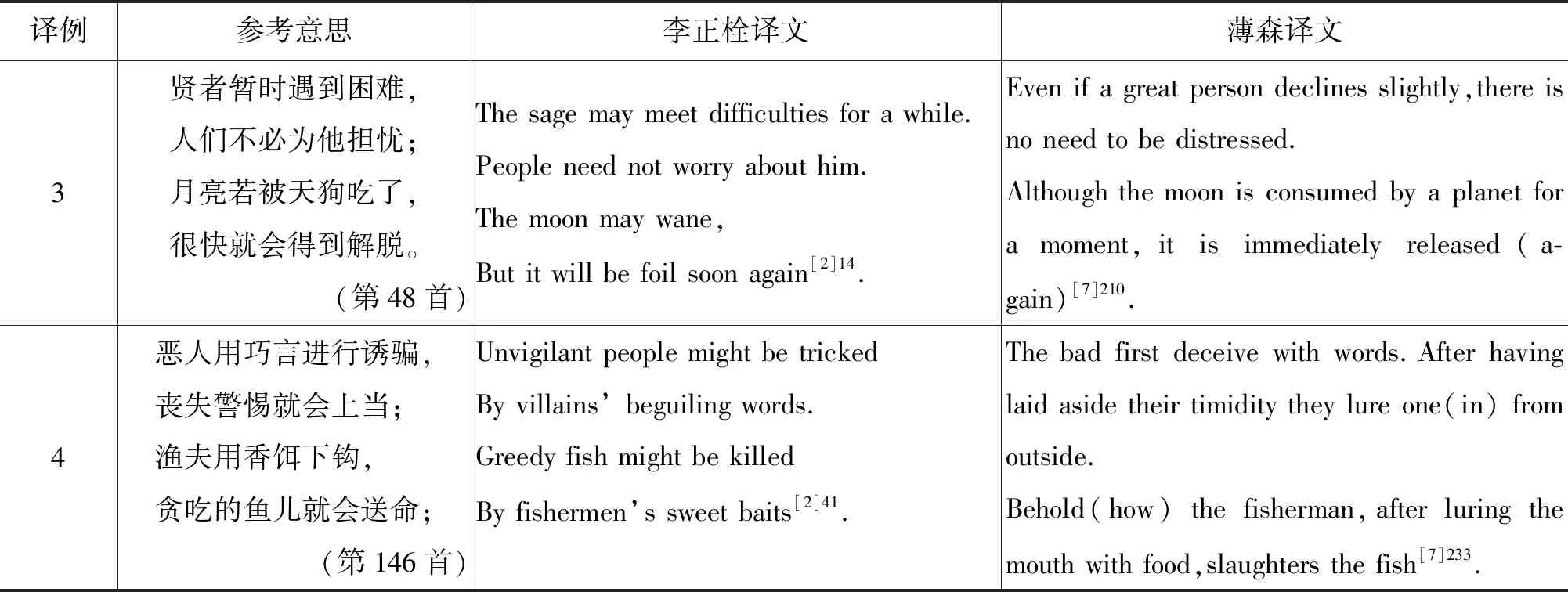

翻译方法“还指具体翻译过程中解决具体问题的办法,也就是我们通常说的‘翻译技巧’”[17]。藏族格言诗一般分为上、下两联:前两句为上联,直述作者本意;后两句为下联,一般是对本意的比喻。从译例3和4的源文来看,上下联各分句之间都无明显的、表明语义关系的连接词,而两位译者在翻译时,均采用直译的翻译手法,且不同程度地“在译文中添加或明示了源文中隐含的语言成分,即显化”[19]。由表2可见,不同的是:在第48首格言诗的翻译过程中,李正栓仅在下联添加“but”来明示源文的转折关系;薄森不仅采用“although”明示下联的转折关系,还添加“even if”来明示上联“即使……也”的假设关系。在译例4中,李正栓除了使用“语序调整”的翻译技巧之外,几乎没有其他的特殊处理;而薄森顺译的同时连续使用两个“after”来补足说明源文的逻辑关系,分句数目差异也较大,且有“(again)”“(in)”和“(how)” 这样加注释似的词语添加……这种差异正是李正栓“以诗译诗”和薄森“散体诗”翻译风格的具体表现,同时也反映了前者采用藏译汉版源本,后者采用藏译蒙版源本的根源性差异。

表2:李正栓、薄森翻译方法比较

通过更多译对的比较研究,发现李正栓和薄森在翻译方法上存在比较明显的差异,这种差异源自译者主体性的发挥,也印证了前者的“间接忠实”,是“诗化翻译”的论断,用字少以达凝炼;后者确实是“纯语言学式”翻译,与格言诗的格式和韵律相去甚远,用字多以求句法齐,明示作者的思维逻辑。

六、表达方式的比较

分析译者表达方式,比较常用的方法是研究译本“独特用语”的使用。所谓的“‘独特用语’,主要指对同一语义或概念所选用的差异性词汇、句式,或者同一词汇出现的频率差异等”[16]。借助语料库统计软件,发现李正栓和薄森译本的词汇密度(Lexical Density)均不大,类符分别为1635和1761,形次比分别为36和34,均低于40,表明二者用语趋于口语化,符合《萨迦格言》非书面化、易于诵读传播的文体特征。但是,按照“(顺译时)母语译者在用语表达方面存在明显优势”的逻辑,薄森作为“顺译”,其形次比却反而低于作为“逆译”的李正栓,这种“异常”应该是他“学术性翻译”缺少“可读性”和“文学性”的又一佐证。而且排在前五的高频词中,李氏译文为“people”“fool”“scholar”“sage”以及“enemy”,频率均在45次以上,单单people就出现131次;而薄森译文为“wise”“person”“enemy”“excellent”以及“bad”,频率均在50次以上,“wise”最高为85次……对于核心概念“智者”或“学者”,李氏倾向用“scholar”或“knowledge”,而薄森倾向用“the wise”或“wise man”,说明二者在表达同一语义或概念时存在用语偏差。

此外,由于《萨迦格言》原作者的佛学者身份,其固有的佛学思维必定会在原作中得以体现,并拒绝译者“超越”或“反客为主”。有关佛学思想的术语保留与否、如何解读与表达都取决于译者,并体现译者“权利”的范围与限度。具体到诗行,第48首格言诗中,李正栓将“月亮被天狗吃了,很快就会得到解脱”译为“The moon may wane,but it will be full soon again”,字面上没有“天狗吃月亮”,即“月食”的表达,虽已达意,却牺牲了一个天狗蚀月的神话,而薄森用“the moon is consumed by a planet”或“seized by Rahu”进行了比较完整的再现,尤其是“Rahu”,意为古印度神话衔食日月的恶魔,与原本内涵一致。这种差异也体现了译者未(完全)参照藏文原本,采用间接翻译的局限性。第144首的“金山”,李氏将其表达为“gold hill”,薄森使用“Mount Sumeru”,即“须弥山”“善积山”或“妙高山”,佛教宇宙结构中述及的“山中之王”。第278首的“玉帝”,李正栓将其再现为“玉皇大帝(Jade emperor)”,此举与霍克斯(David Hawkes)把《红楼梦》中文化现象归化成基督教文化现象一样,其实李正栓本人是不赞成这样做的,但此处不知如何解释;薄森处理为“因陀罗(Indra)”,为古印度神话中的天神之王。笔者认为将其还原成印度神话的Indra比译为“玉帝”更妥帖,因为从宗教文化渊源的角度来讲,“异化”式的处理能更好地反映我国藏传佛教与印度佛教的关系[16]。第4首和第17首的“大鹏(鹏鸟)”也存在类似的表达差异,“大鹏(鹏鸟)是印度教和佛教典籍中记载的一种神鸟”[16][20],李正栓和薄森分别译为“roc”和“Gruda”,笔者认为“后者借用佛教用语,更能体现源文的文化信息”[16]。反复研读李正栓译文,发现他对专有名词的处理基本上有以下几种情形:1.用印度词汇;2.用英文相应词汇;3.做隐性处理,只达意,忽略文化负载词。据悉,李正栓正在修订《萨迦格言》英文,专有名词是此次修订的重要领域。

从上述译例可以看出,薄森采用“最大限度接近源文”的表达方式,虽然可读性较差,但较好地“移植”了源文的文化特征;而李正栓则较多地考虑典籍外译的时代特征,充分发挥了民族文化对外传播的“守门员”作用——这与李正栓主张典籍外译应当注重文学性的翻译思想分不开。

七、结 语

“主体”与“客体”是一个“二元对立体”。典籍外译的过程也是译者主观能动性和客观受动性对立统一的过程。李正栓和詹姆斯·薄森作为《萨迦格言》英语翻译的主体,在典籍外译过程中表现出一定的主观能动性,即源文选择、源文解读、翻译方法以及表达方式等方面都存在有比较明显的差异。同时,二位译者的主观能动性“既要受到社会历史语境、时代主题、诗学规范和语言形式等各种条件的制约”[5]36,又要对这些制约进行超越。李正栓教授顺应了国际化和“中国文化‘走出去’”的时代潮流,外译藏族典籍《萨迦格言》,虽然是“逆译”,但也是对“中国文化‘走出去’”发展战略的回应,有利于“社会主义文化大繁荣大发展”。他译前处理中的“过滤”“筛选”以及翻译过程中的“补偿”等处理便是其主观能动性的具体表现。这种主观能动性既是李正栓对当下社会历史语境和时代主题,尤其是对少数民族典籍外译与传播的时代要求的正确把握,也是对《萨迦格言》文本特征——兼具文化诗学与哲理格言双重功能的主观认识。而薄森选择蒙语版《萨迦格言》作为研究与翻译对象,应该是“生逢其时”,因为20世纪50年代至70年代美国存在“东方文化热”(10)20世纪50年代至70年代美国的文化环境、宗教环境以及社会环境都有利于东方佛禅文化的传播,正是在这一特定的历史时期,美国“垮掉一代”掀起了译介东方文化的热潮。以及藏传佛教在美国传播盛行呼唤东方文化的翻译与传播,所以薄森的翻译也是他对美国社会历史语境与时代主题的顺应,这种顺应与中国译界“顺时序之变而变”的文化托命有异曲同工之妙,都是译者主体性的客观反映。

另外,李正栓译本和薄森译本也显示了文学译者和语言学译者在翻译同一文学作品时存在着理解与表达的差异,这种现象值得译界同仁深究。塔尔库和达文颇特对《萨迦格言》进行的宗教思维和宗教表达与李正栓和薄森的思维与表达之间的差异更值得研究,如果译者通晓藏(民)语、汉语和英(外)语,典籍外译与研究的效果也应该会更好。