性别比失衡、婚姻支付与代际支持*

2020-04-21

(中央财经大学经济学院 北京 102206)

一、引 言

男女双方在婚姻缔结时进行的婚姻支付可以按照支付方的不同分为两类:一类是新郎家庭向新娘家庭或新婚家庭支付的彩礼;另一类是新娘家庭向新郎家庭或新婚家庭支付的嫁妆。支付彩礼和嫁妆是中国传统婚嫁习俗之一,同时也存在于其他许多发展中国家,例如,彩礼广泛存在于东亚、中东和撒哈拉以南的非洲地区,嫁妆盛行于印度、巴基斯坦、孟加拉国等南亚国家(Anderson,2003,2007;Corno 等,2017)。虽然各地彩礼和嫁妆习俗产生的原因不同,但均产生了广泛的社会经济影响。例如,在非洲贫穷地区,高额的彩礼支付导致女性早婚早育(Corno 等,2017);在印度,高额的嫁妆支出不仅给女方家庭带来沉重的经济负担,还是女性遭受暴力和死亡的重要因素(Anderson,2007;Sekhri 和Storeygard,2014)。新中国成立以来,我国《婚姻法》明确规定禁止买卖婚姻和借婚姻索取财物,但婚姻支付习俗仍长期存在。随着经济发展和社会结构变迁,婚姻支付的形式和内容也不断发生变化。目前,嫁妆在我国婚嫁习俗中的地位相对弱化,但彩礼支付仍然十分普遍,且在部分农村地区呈现愈演愈烈的情况,出现了“天价彩礼”现象。根据中国健康与养老追踪调查(CHARLS)2013 年调查,约有62.6%的男性在结婚时其所在家庭向女方家庭支付了彩礼,43.81%的女性在婚姻缔结时其所在家庭向男方家庭或新婚家庭支付了嫁妆;平均的彩礼支付金额约为嫁妆的4 倍,是男方家庭人均年收入的2.09 倍。高额的彩礼支出给许多男方家庭带来了沉重的经济负担,导致部分家庭“因婚致贫”。彩礼支出给家庭造成的经济压力在农村地区尤为严峻,农村地区的平均彩礼支出是平均家庭年收入的2.18 倍,对农村家庭造成的相对经济负担远高于城镇家庭。“天价彩礼”除了给家庭带来直接的经济负担外,还造成了许多其他方面的负面影响。例如,作为“天价彩礼”最终承担者的男方父母,为了使儿子早成婚,通过换头亲或迫使女儿早出嫁来换得彩礼。①换头亲是指双方家庭通过交换女儿来使儿子成婚。在一些偏远地区,甚至存在贩卖妇女的情况(魏国学等,2008)。彩礼所造成的负面影响应当引起社会各界的广泛重视,“天价彩礼”现象也应当得到遏制。

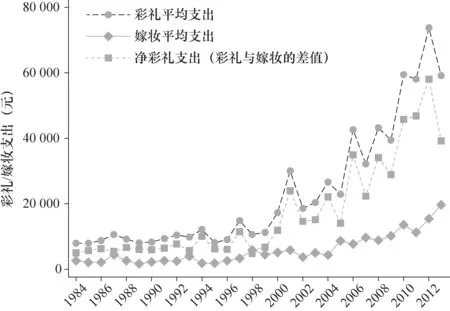

本文旨在从婚姻市场动态变化和文化习俗两个方面出发,对中国家庭婚姻缔结中的彩礼和嫁妆支付现象做出解释。本文首先梳理了彩礼和嫁妆支出的典型事实。我们发现“天价彩礼”现象并非一直存在,彩礼支出水平的快速上涨发生在2000 年以后;嫁妆支出虽在2000 年以后也有所上涨,但涨速相对平缓。嫁妆支出可以被认为是对彩礼支出的返还,因此,我们可以计算净彩礼支出(阎云翔,2000)。图1 显示,1984—1999 年的15 年间,净彩礼支出水平增长了30.32%,年均增长率仅为1.78%。而在1999—2013 年的14 年间,净彩礼支出水平增长了471.57%,年均增长率高达13.26%,远远超出了同时期实际GDP增速。②彩礼、嫁妆和GDP 均使用城市居民消费价格指数进行了消胀处理。本文将这个现象称为中国净彩礼支出的“非平稳性”。净彩礼支出除了在时间维度上存在“非平稳性”外,还呈现出显著的空间差异,即空间维度上的“异质性”。净彩礼相对支出在我国北方地区普遍较高,而在西南及东南沿海地区则较低。③净彩礼相对支出是指当地的平均彩礼支出净额与当地人均年收入的比值。其中,长沙、重庆、佛山这三个南方城市的平均彩礼支出均低于嫁妆支出,而在彩礼支出水平最高的哈尔滨、朝阳和天津这三个城市,彩礼支出净额均达到人均年收入的3 倍以上。

图1 我国彩礼/嫁妆支出:1984—2013 年

本文认为,我国婚姻市场的动态变化和从夫居文化是导致净彩礼支出出现时间上的“非平稳性”和空间上的“异质性”的重要原因。就婚姻市场要价理论而言,彩礼可以看作是婚姻市场上女方对男方家庭的要价,反映的是婚姻市场上的供需关系(Becker,1991)。在1953 年和1964 年的两次人口普查中,我国出生人口性别比都在1.05 左右,但是到了1982 年第三次人口普查,出生人口性别比达到了1.08,超出了1.05 的正常水平(Hesketh和Xing,2006)。在接下来的三次人口普查和三次全国1%人口抽样调查中,出生人口性别比不断攀升,至2010 年已达到1.18。与出生人口性别比的不断上升相对应的是,2000 年以后,我国婚姻市场上适婚人口的性别比也开始出现失衡且不断加剧。图2 显示,2000 年以前,我国婚姻市场上的适婚男女比稳定在1.05—1.06 之间,但在2000 年以后,适婚男女比开始不断上升。①此处的适婚男女比是指该年份年龄在20—30 岁的男女性别比。适婚男女比在2000 年前后的变动趋势和净彩礼支出水平在时间维度上的变动趋势具有很高的同步性。但男女性别比的地区差异和净彩礼支出的空间“异质性”又存在一定程度的差异。在我国秦岭—淮河以南的中部和东南沿海地区,人口性别比普遍较高,而在北方和西南地区则相对较低。婚姻支付除了受婚姻市场上人口性别结构的影响外,还带有明显的文化烙印。本文认为,以从夫居为代表的传统居住文化的地区差异或许能解释净彩礼支出在空间上的异质性。从夫居文化在我国北方地区较为流行,而在南方地区则较弱,这与净彩礼支出高低的空间分布具有很高的重合度。②从夫居文化用每个城市中婚后与父母同住的男性数量和该城市中已婚男性总数量的比值来衡量。有鉴于此,本文从人口性别比失衡和从夫居文化出发,研究我国的婚姻支付现象。

图2 我国净彩礼支出和适婚男女比:1984—2013 年

本文使用CHARLS 2013 年调查数据和中国第四次人口普查数据,从经验上检验了人口性别比失衡和从夫居文化对婚姻支付的影响。实证结果显示,人口性别比失衡对彩礼存在显著的正向影响,适婚年龄人口性别比每增加一个百分点,彩礼支出会显著增加2.037%。但人口性别比失衡与嫁妆支出并不存在统计上显著的关系。异质性分析显示,人口性别比失衡对彩礼支出的显著影响只存在于农村低学历的男性群体。这可能是由于农村地区社会经济地位较低的男性面临更为严峻的婚姻挤压(Meng 和Zhao,2019)。在进一步考虑从夫居文化的影响后,我们发现在从夫居文化更盛行的地区,人口性别比失衡对彩礼支出的影响更大。最后,本文对彩礼和嫁妆支出的代际偿还机制做了初步考察,发现父母为子女支付彩礼或嫁妆会显著增加子女对父母的经济帮助和精神支持,这为我们理解父母为子女支付彩礼或嫁妆的动机提供了解释。

本文其余部分的结构安排如下:第二部分回顾相关文献;第三部分介绍本文使用的数据;第四部分分析人口性别比、从夫居文化对婚姻支付的影响;第五部分考察婚姻支付与子女对父母的养老支持之间的关系;第六部分为结论。

二、文献评述

(一)婚姻支付行为的经济解释

鉴于婚姻支付对家庭福利和社会经济的广泛影响,国外学者针对婚姻支付产生的原因进行了广泛的理论和实证研究。在理论文献中,基于不同的研究视角,主要形成了以下三方面的解释:婚姻偿付理论(Freedman,1966)、婚姻市场要价理论(Becker,1991)和婚姻支付动机理论(Goody 和Tambiah,1973;Schlegel 和Eloul,1988;Ebrey,1991)。Freedman(1966)提出在我国传统父系家族体系和从夫居形式的价值观下,彩礼被用于确认对新娘繁衍后代和家务劳动的权力的转移。Becker(1991)则从婚姻市场供需失衡的角度出发理解“婚姻价格”形成的机制。他指出婚姻支付可以作为婚姻市场上两性资源不均衡时的调节剂,即当女性多于男性时,女性为争夺男性而支付嫁妆;而当男性多于女性时,彩礼则成为男性争夺适婚女性的重要竞争手段。婚姻支付动机理论则从两种截然不同的动机出发来解释父母支付嫁妆的原因。基于父母代际支持的利他动机,Goody 和Tambiah(1973)指出嫁妆是女性对父母财产的提前继承,而Schlegel 和Eloul(1988)认为嫁妆支付是对女儿婚后幸福生活的投资。在我国传统的男性单边继承制下,Goody 和Tambiah(1973)的嫁妆继承理论并不能很好地解释嫁妆产生的原因。基于父母代际支持的交易动机,Ebrey(1991)指出中国社会的嫁妆支付旨在通过巩固姻亲关系获得社会资源。

目前已有大量实证研究对婚姻市场要价理论和婚姻支付动机理论进行了检验,但有关婚姻偿付理论的实证研究较为缺乏。Angrist(2002)和Francis(2011)分别使用美国和中国台湾的数据检验了人口性别比失衡对婚姻市场的影响。Angrist(2002)研究发现,移民群体中人口性别比的增大增强了女性在婚姻市场上的议价能力,降低了女性的劳动参与率。Francis(2011)的研究也得出了相似的结论。Bélanger 和Linh(2011)使用越南数据所做的研究显示,随着人口跨区域流动的增加,女性的婚姻迁移会使农村地区的单身男性面临更高的人口性别比,导致他们在婚姻市场上的议价能力降低。但Edlund(2000)发现婚姻市场要价理论并不能解释印度“天价嫁妆”的存在,他发现在人口性别比严重失衡的印度,嫁妆并没有下降反而在快速上涨。要理解印度嫁妆产生的原因,还需要对文化和婚姻支付动机进行考察。Anderson(2003)发现在印度种姓制度下,女方家庭支付“天价嫁妆”是为了使女儿通过婚姻实现阶级跃升。Srinivasan 和Bedi(2007)从利他动机出发解释印度父母支付嫁妆的原因,他们的研究显示嫁妆支付能显著提高女性婚后在家庭中的地位,这与使用中国和埃及数据所做研究的发现一致(Zhang 和Chan,1999;Brown,2009)。上述关于婚姻支付形成原因的研究大多针对中国以外的国家,基于中国“天价彩礼”和嫁妆支付发生原因的实证文献仍较少,国内已有文献也缺乏对父母婚姻支付动机的实证检验。

(二)从夫居文化和人口性别比失衡

在传统宗族文化的影响下,我国形成了父权(patriarchy)、父系(patrilineality)、父居(patrilocality)的家庭制度。其中父居制度规定了妇从夫居的婚姻居住模式。在这种婚居模式下,女性结婚后需离开娘家来到男方家庭生活,女性在经济和生活上从属于男性。从夫居的婚居模式不仅使女性在婚姻市场上成为“商品”被买卖,还降低了女性婚后在男方家庭的地位(Khalil 和Mookerjee,2019)。父权制度也对两性角色的塑造产生了影响,形成了男孩偏好(张川川和马光荣,2017)。男孩偏好和计划生育政策的实施被认为是导致1980年以来出生人口性别比失衡的重要原因(Hesketh 和Xing,2006)。已有大量经济学文献对人口性别比失衡的社会经济影响进行了考察。例如,Angrist(2002)和Francis(2011)研究发现,人口性别比上升导致男性在婚姻市场上遭受挤压,婚姻议价能力降低。Wei 和Zhang(2011)使用中国数据所做的研究显示,为了增强儿子在婚姻市场上的相对吸引力,家庭进行竞争性储蓄,拉高了储蓄率。在婚姻市场上处于竞争弱势的男性,最终将会成为“剩男”。“剩男”的增多,会导致犯罪率上升,增加社会的不稳定性(Edlund 等,2013)。除此之外,Grossbard 和Amuedo-Dorantes(2008)也发现“女性赤字”的性别比有利于女性家庭地位的提升,使女性的劳动参与率和工作时长显著降低。

现有文献虽然从多个角度考察了我国传统宗族文化和性别比失衡带来的社会经济影响,但是并未考察人口性别比失衡对婚姻支付行为的影响。本文使用微观调查数据,从人口性别比失衡和从夫居文化出发,对婚姻市场要价理论、婚姻偿付理论和婚姻支付的经济动机进行实证检验。本文主要有以下几个方面的贡献:首先,本文从婚姻市场上男女供需失衡的角度出发,为我国“天价彩礼”现象的形成提供了解释,有助于我们理解婚姻市场上供需失衡对婚姻支付的影响,同时也为婚姻市场定价理论提供了新的经验证据;其次,本文同时考察了文化的作用,强调了文化和人口政策的交互影响,不仅为婚姻偿付理论提供了经验证据,还为通过改革人口政策和文化政策纠正“天价彩礼”现象提供了政策依据;再次,本文还考察了父母进行婚姻支付的经济动机,发现父母在支付彩礼或嫁妆后会得到子女相应的物质和精神回报;最后,本文丰富了有关人口性别比失衡的社会经济后果的文献,以往的研究发现人口性别比失衡会导致家庭储蓄率增加(Wei 和Zhang,2011)、犯罪率上升(Edlund 等,2013),我们的研究表明性别比失衡还会通过婚姻支付行为影响家庭福利。

三、数据和变量选取

(一)数据来源

本文使用的数据来自CHARLS 2013 年调查和1990 年第四次全国人口普查。CHARLS是由北京大学国家发展研究院负责开展的,旨在提供关于我国中老年人个体及家庭层面信息的高质量微观数据库。CHARLS 调查对象为在我国随机抽取的家庭中45 岁及以上的居民,其家户调查问卷涵盖了中老年人的基本家庭信息、个人健康状况及家庭经济状况等,为学术研究和公共政策评估提供了丰富的数据来源。CHARLS 2013 年调查样本涵盖了位于我国28 个省区、126 个市、150 个县区的10 822 户家庭。CHARLS 调查统计了主要受访者所有已婚子女的结婚年份、结婚当年从父母处获得的婚姻支付以及调查当年代际转移支付和交往频率等,通过这些信息我们可以计算子女结婚当年从父母处获得的彩礼、嫁妆数额和调查当年子女对父母的代际支持。

本文使用的第四次全国人口普查数据为长表数据,包含了345 个市的11 475 065 个个人。人口普查数据提供了家户成员及其配偶的出生年份、居住城市和户口类型等信息。本文基于这些信息计算了CHARLS 受访者所在城市各年龄段人口的性别比,基于城市代码将其同CHARLS 调查数据进行了匹配。

(二)变量定义和样本描述

彩礼和嫁妆。CHARLS 调查统计了子女结婚时父母支付的彩礼、嫁妆和房产价值。由于婚姻支付中除了显性的货币支出外,婚房花费也占了很大的比重,因此,本文把彩礼和嫁妆定义为货币性的现金支出和婚房花费的总和。①我们也使用不包含婚房支出的彩礼支出进行了分析,得到了类似的结论。

适婚人口性别比(男性数量/女性数量)。我们使用1990 年中国第四次人口普查数据计算每个个体在婚姻市场上对应的适婚人口性别比。由第六次全国人口普查数据计算可知,2010 年我国流动人口占全国总人口的16.5%,流动人口中有66.89%的通婚圈在本省同一县市,并且2012 年以前,跨户籍通婚的人口占比仅为7%(王丰龙和何深静,2014)。因此,本文将同一个地级市内同户籍类型人口划分到一个本地婚姻市场。②我们也考察了更大空间尺度上人口性别比的影响,发现在把婚姻市场扩展到相邻城市后,相邻城市的人口性别比已经不再有显著影响,这与婚配双方通常都来自于同一个城市是一致的。2000 年人口普查数据显示,我国婚配年龄结构具有非对称性,有91.69%的夫妇年龄差为-3 岁至7 岁(见表1)。因此,在定义潜在婚配对象时,本文定义男性个体的潜在婚配对象为年龄差在7 至-3 岁之间的女性;女性反之。③将夫妇年龄差限定在-2 至5 岁或-1 至3 岁之间时,回归结果也均与本文当前报告的回归结果相似。

表1 我国婚配年龄结构

从夫居文化。CHARLS 2013 年调查统计了每个个体是否与父母同住。我们使用每个城市中婚后与父母同住的男性数量和该城市中已婚男性总数量的比值度量该城市从夫居文化的强度。

子女支持。CHARLS 2013 年调查在“家庭交往与经济帮助”部分针对不与父母同住的子女询问了详细的代际支持信息。由于子女支持不仅包含子女给予父母的经济帮助,还包括了子女对父母的精神关怀,因此我们同时考察了婚姻支付对子女给予父母的物质帮助和精神支持的影响。子女支持具体通过子女在过去一年当中给父母的转移支付、与父母见面的天数和与父母通话的次数等三个指标来衡量。

控制变量。在研究人口性别比与婚姻支付的关系时,我们尽可能控制同时影响人口性别比和婚姻支付的变量。所控制的主要变量包括户籍类型、民族、教育年限、兄弟数量、姐妹数量、家庭人均年收入、父母平均教育年限等。①由于问卷中只有2013 年的家户人均年收入,因此我们将2013 年家户人均年收入平减到子女结婚年份来表示子女结婚时家庭的经济状况。在研究彩礼与嫁妆对子女养老支持的影响时,我们控制了详细的子女个人特征(子女与父母的居住距离、教育年限、孩子数量、工作状态、性别、兄弟数量、姐妹数量)和父母特征(父母所在家户的人均年收入、工作状态、是否患慢性病、是否照料孙子、配偶是否健在、父母给子女的转移支付、平均教育年限、平均年龄、民族、户籍类型)。按照文献的通常做法,我们对收入、转移支付等经济变量做了对数化处理。

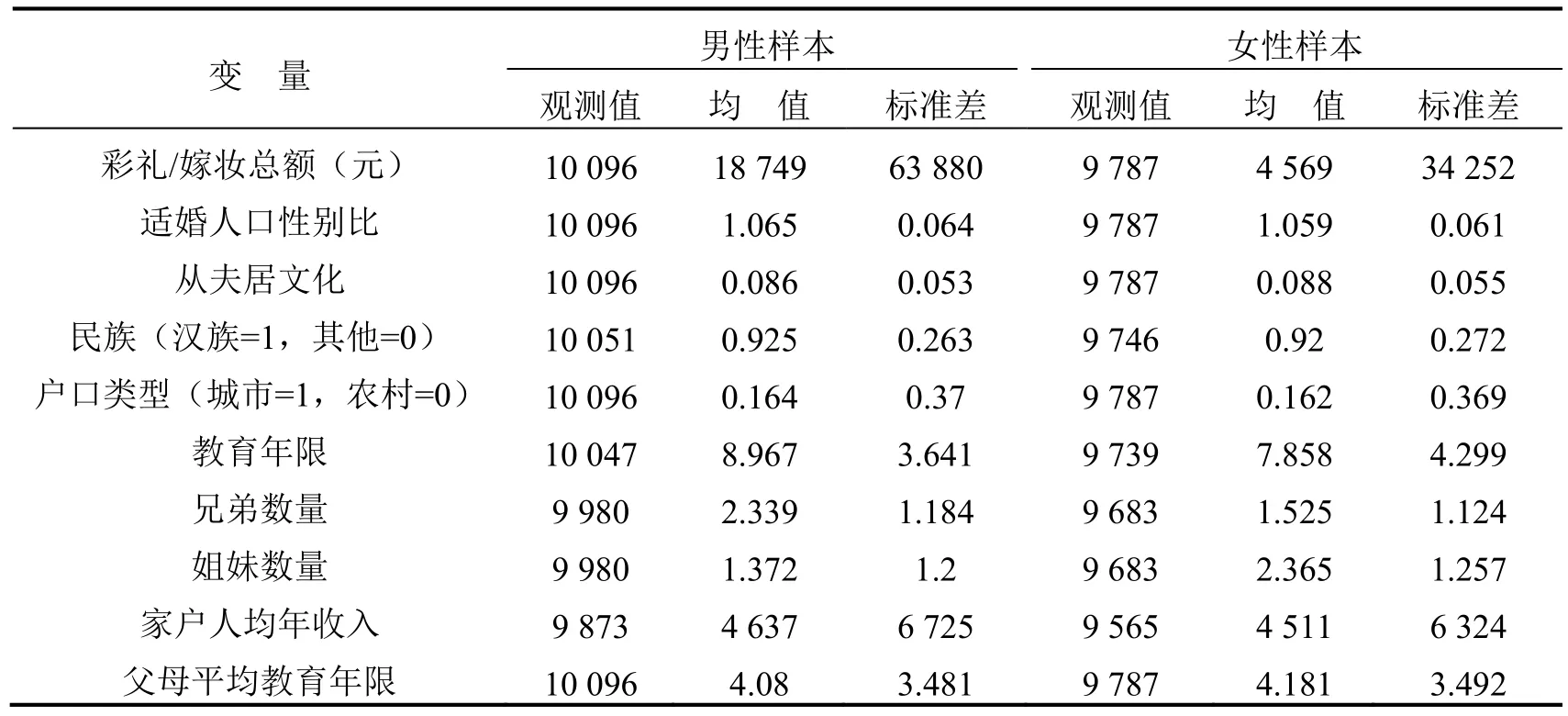

在研究人口性别比对婚姻支付的影响时,我们剔除了子女尚未结婚的样本。在研究彩礼、嫁妆对子女养老支持的影响时,我们在删除子女尚未结婚样本的基础上,进一步删除了子女已去世的样本。此外,CHARLS 调查只针对结婚后不与父母同住的子女询问代际支持情况,因此针对代际支持的分析剔除了同父母同住的子女样本。最后,我们剔除了少量关键变量缺失的样本。表2、表3 分性别报告了回归分析所使用样本的描述性统计。

表2 婚姻支付与人口性别比的样本描述性统计

表3 彩礼、嫁妆与子女支持的样本描述性统计

四、人口性别比与婚姻支付

(一)人口性别比与婚姻支付

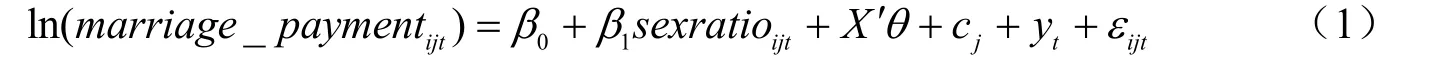

我们采用如下模型设定考察人口性别比对婚姻支付的影响:

其中,被解释变量ln(marriage_ paymentijt)为位于城市j的个体i在t年结婚时收到的父母给的彩礼或嫁妆总额的对数值,sexratioijt为个体i在婚姻市场上面临的适婚人口性别比,cj和yt分别表示城市固定效应和结婚年份固定效应,X为一组控制变量,包括家庭特征(家庭人均年收入、父母平均教育年限)和个体特征(户籍类型、民族、教育年限、兄弟数量、姐妹数量),εijt为随机扰动项。

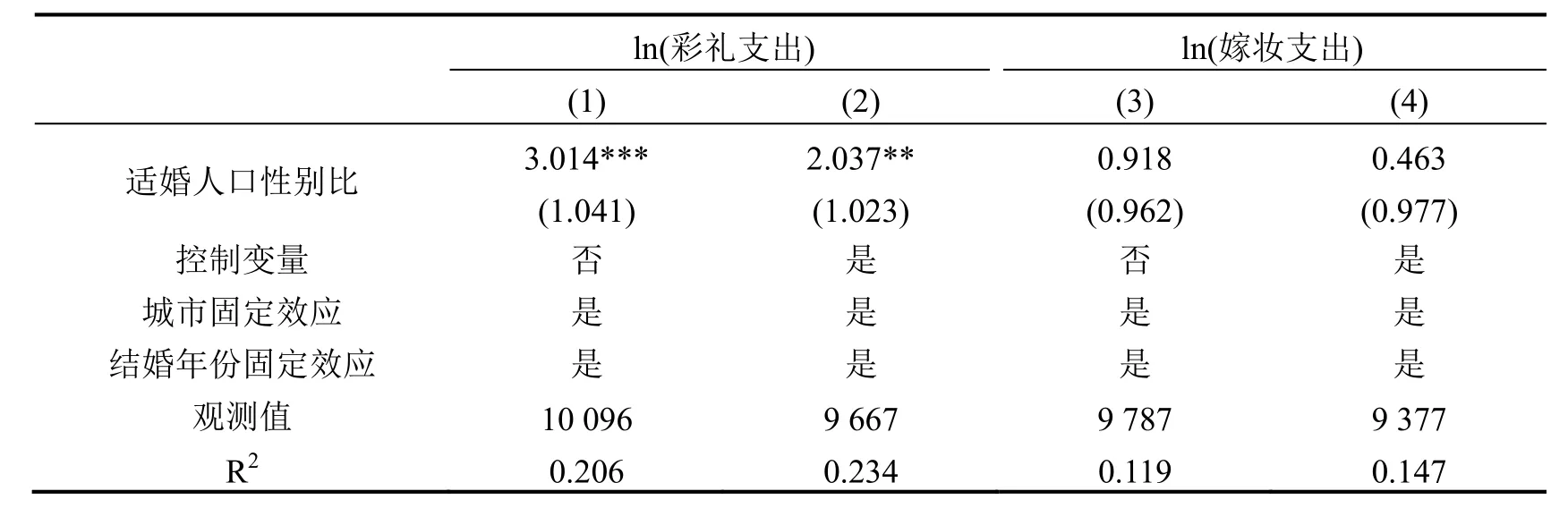

表4 的前两列报告了针对彩礼支出的OLS 估计结果,后两列为针对嫁妆支出的OLS估计结果。表4 第(1)列只控制了城市固定效应和结婚年份固定效应,估计结果显示适婚人口性别比每增加1 个百分点,彩礼支出显著上升3.014%,且该系数估计值在1%的显著性水平上统计显著。第(2)列进一步控制了家庭和个人层面的特征,结果显示,在加入家庭和个人层面的控制变量后,适婚人口性别比每增加1 个百分点,会使男方支付的彩礼显著上涨2.037%。虽然第(2)列参数估计值有所减小,但其仍在5%的显著性水平上统计显著。在针对嫁妆支出的估计中,无论是否加入控制变量,适婚人口性别比与嫁妆支出水平均不存在统计上显著的关系。

表4 人口性别比、彩礼和嫁妆

(二)人口性别比与彩礼支出:分城乡和教育程度估计

我国存在典型的城乡二元结构,农村地区的经济发展水平和社会保障制度相对落后,农村“养儿防老”和传宗接代的观念更为强烈,导致了更强的男孩偏好,人口性别比失衡现象也更为严重。在“性别挤压”和农村女孩外流的双重压力下,农村男性面临更为严峻的婚姻市场竞争(Meng 和Zhao,2019)。如前文数据显示,我国农村地区的彩礼文化更为普遍,彩礼给农村家庭造成的经济负担更为严重。因此,人口性别比同彩礼支出的关系在城乡之间可能存在显著的不同。有鉴于此,我们分别考察农村地区和城市地区人口性别比和彩礼支出的关系。此外,婚姻市场中社会经济地位较低的男性更容易受到“婚姻挤压”(Hesketh 和Xing,2006)。我们使用个体受教育程度作为社会经济地位的衡量,将初中及以下学历定义为低学历,高中及以上学历定义为高学历,检验人口性别比对彩礼支出的影响是否因个体社会经济地位不同而存在差异。①我们对学历也做了更为细致的划分,分为小学及以下、初中、高中、大学及以上四个组别,发现只有农村地区小学及以下和初中学历样本中适婚人口性别比对彩礼支出有统计上显著的正向影响,该结论与仅区分高学历和低学历两个组别所得到的结论是一致的。

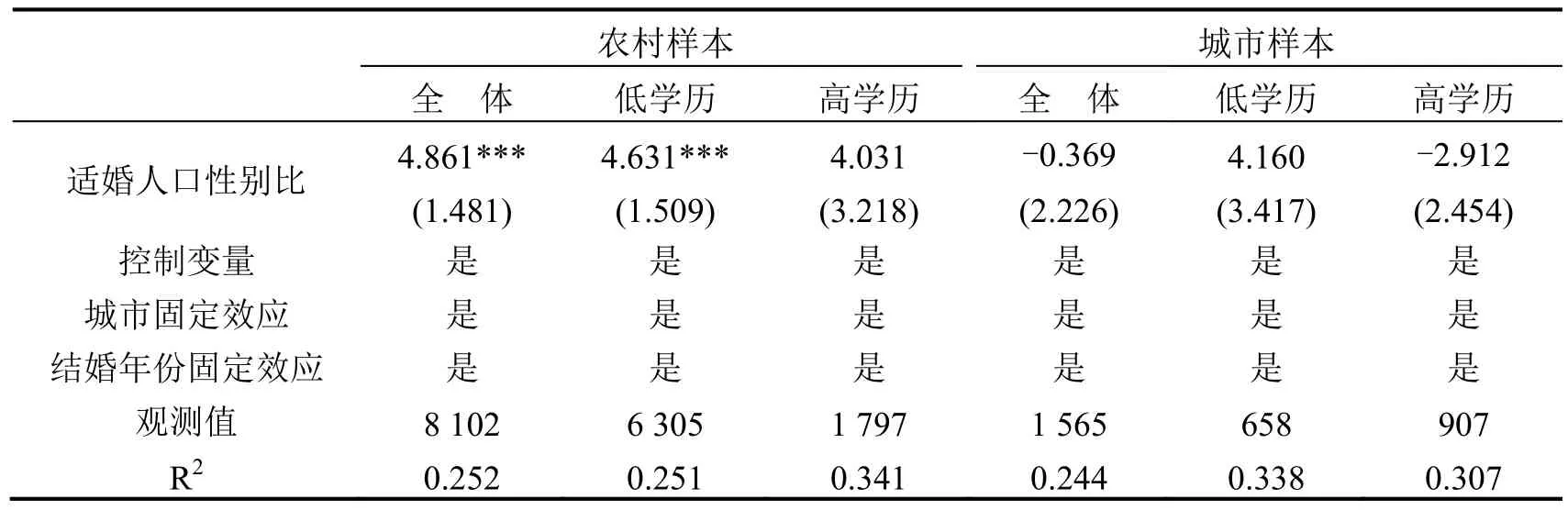

表5 第(1)至(3)列为使用农村样本进行回归得到的结果,在加入家庭、个人层面的特征和城市固定效应、结婚年份固定效应后,农村地区的适婚人口性别比对彩礼支出的影响为正,但该效应只在低学历样本中具有统计显著性。具体而言,在农村低学历群体中,适婚人口性别比每增加1 个百分点,会使彩礼支出显著增加4.631%。在城市样本中,无论学历高低,适婚人口性别比和彩礼支出均不存在统计上显著的关系。这说明,性别比失衡只对农村地区社会经济地位较低的男性家庭的彩礼支出产生了显著的影响。

表5 人口性别比与彩礼支出:异质性检验

(三)人口性别比、从夫居文化与彩礼支出

根据婚姻偿付理论,在我国传统从夫居的婚姻居住形式下,承担了巨大抚养成本的女方家庭在女儿成婚后会遭受劳动力损失和与女儿分开的精神痛苦,为了弥补女方家庭的这种损失,男方家庭在结婚时需要付出更高的成本(Freedman,1966)。并且在代表传统婚姻居住模式的宗族文化越高的地区,性别比失衡的现象越严重(张川川和马光荣,2017),这会使得女方家庭的要价能力更强。因此,我们预期在从夫居文化更盛行的地区,人口性别比对彩礼支出的影响会更大。我们使用下述模型检验适婚人口性别比与彩礼支出之间的关系是否受到从夫居文化的影响:

其中,被解释变量ln(giftijt)表示城市j中的个体i在t年结婚时收到的父母给的彩礼总额的对数值;patrilocalityij表示个体i所在城市j的从夫居文化强度,即城市中婚后与父母同住的男性数量占城市中全部已婚男性数量的比重。X为一组家庭和个人层面的控制变量,设定与前述方程一致,cj和yt分别表示城市固定效应和结婚年份固定效应。β2为我们所关心的系数,表示性别比对彩礼的影响是否受到地区从夫居文化的影响。

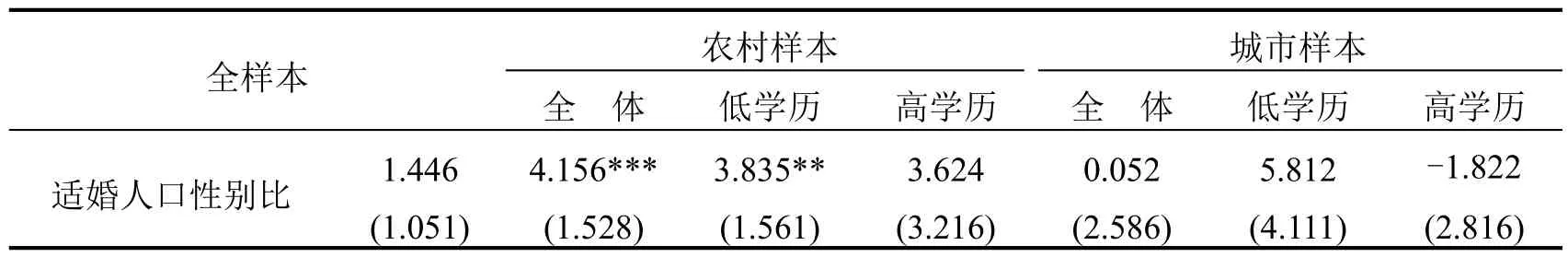

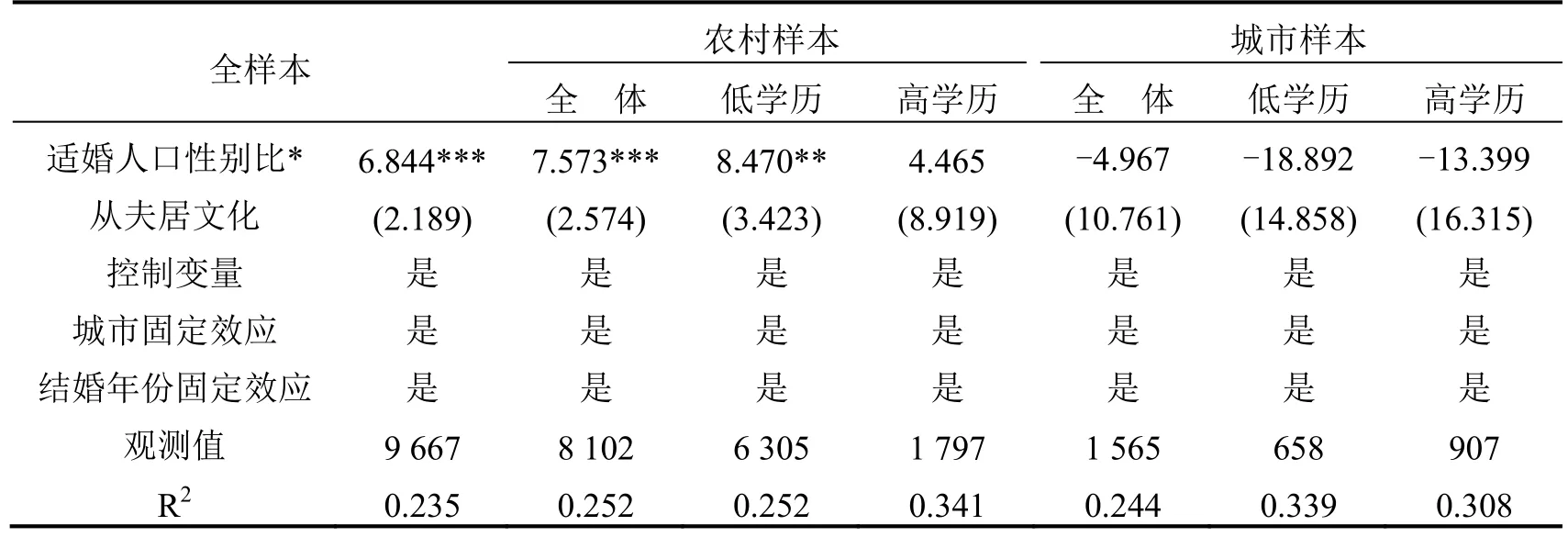

表6 报告了方程(2)的估计结果。第(1)列结果显示,适婚人口性别比越高,彩礼支出水平越高,并且在从夫居文化越强的地区,适婚人口性别比与彩礼支出之间的正向关系越大。表6 其余各列分城乡和已婚男性学历水平进行了估计。结果显示,从夫居文化和适婚人口性别比对彩礼支出的影响仅在农村低学历群体中显著,而在城市地区和高学历群体中,适婚人口性别比和从夫居文化对彩礼支出均没有统计上显著的影响。具体而言,在农村低学历群体中,从夫居文化强度每变动一个百分点,会使得适婚人口性别比对彩礼支出的边际影响显著增加8.47%。表6 结果进一步验证了婚姻市场要价理论和婚姻偿付理论。

表6 人口性别比、从夫居文化和彩礼支出

续表6

五、彩礼、嫁妆与代际支持

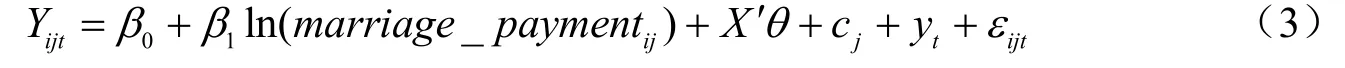

在婚姻关系的缔结中,婚姻双方的父母成为彩礼和嫁妆的最终承担者。父母为子女支付彩礼和嫁妆可以看作是父母向子女进行经济转移支付的一种具体形式。为了更全面地理解彩礼和嫁妆支出这一婚俗现象,有必要对彩礼和嫁妆背后的经济动机进行考察。根据家庭代际转移支付的相关研究,父母为子女支付彩礼和嫁妆的动机无外乎两类:利他动机和交易动机(Becker,1974;Cox,1987)。完整地检验利他动机和交易动机不仅需要知道嫁妆、彩礼等婚姻支付信息,还需要知道结婚当年夫妻双方自身的经济状况及双方所在家庭的经济状况。数据条件所限,本文仅对交易动机进行考察。从交易动机的角度讲,父母为子女支付彩礼和嫁妆是希望能够换取子女对自身的养老支持。如果彩礼和嫁妆支出无法换取子女的养老支持,那么我们无法从交易理论出发去理解彩礼和嫁妆支出行为。有鉴于此,在本节,我们检验收到彩礼和嫁妆更多的子女是否对父母给予了更多的养老支持。需要指出的是,即使收到彩礼和嫁妆更多的子女给予父母的支持更多,我们也无法直接判定结婚时父母为子女提供彩礼和嫁妆是为了换取子女日后的支持,只是说彩礼和嫁妆支出客观上发挥了“交易”的作用。具体而言,我们估计如下方程:

其中,Yijt表示子女提供给父母的物质帮助或精神支持,包括子女在过去一年中给父母的转移支付、与父母见面的天数、与父母通话的次数等。marriage_ paymentijt为子女结婚当年父母支付的彩礼或嫁妆与所提供的房产价值的总和。X为一组控制变量,包括子女个人特征(子女与父母的居住距离、教育年限、孩子数量、工作状态、性别、兄弟数量、姐妹数量)和父母特征(父母所在家户的人均年收入、工作状态、是否患慢性病、是否照料孙子、配偶是否健在、父母给子女的转移支付、平均教育年限、平均年龄、民族、户籍类型)。cj和yt分别表示城市固定效应和结婚年份固定效应。在回归中,我们对婚姻支付、转移支付及家庭收入等经济变量做了对数化处理。需要说明的是,婚后与父母同居的子女是和父母同吃同住的,理论上无法准确衡量这部分子女对父母的代际支持,正因为如此,CHARLS调查在设计问卷时也没有针对与父母同住的子女询问代际支持信息,因此这部分分析只针对婚后不与父母同住的样本。

表7 报告了方程(3)的估计结果。表7 前两列报告了彩礼、嫁妆支出与子女给予父母的转移支付之间的关系,结果显示,结婚时从父母处获得彩礼和嫁妆越多的子女,在婚后给予父母的转移支付也越高。具体而言,在控制个人和父母层面的特征及城市固定效应、结婚年份固定效应后,婚姻支付每增加1%,儿子给予父母的转移支付会显著增加0.021%,而女儿给予父母的转移支付会显著增加0.062%。表7 的第(3)至(6)列报告了彩礼和嫁妆支出与子女给予父母的精神支持之间的关系。结果显示,结婚时从父母处获得彩礼和嫁妆越多的子女,给予父母的精神支持也越多,但两者之间的关系在女性样本中更强。男性样本中子女支持的回归系数显著性较低,原因可能是很多男性结婚后与父母一起居住,而这部分样本由于没有代际支持信息没有被纳入分析。表7 的回归结果也在一定程度上支持了父母进行婚姻支付的交易动机,为彩礼和嫁妆行为提供了经济理论上的解释。

表7 彩礼、嫁妆与子女支持

六、结 论

在存在从夫居文化和家庭养老传统的中国,婚姻支付的存在有其深厚的文化根源。但近年来婚姻支付的性质已发生转变,传统的文化因素已经无法解释2000 年以后彩礼支出水平的快速上升。目前学术界对我国“天价彩礼”和嫁妆的研究相对较少,也无法同时解释我国净彩礼支付在时间上的“非平稳性”和空间上的“异质性”。本文的研究显示,婚姻市场上适婚人口性别比的失衡和从夫居文化的存在是我国净彩礼支付呈现时间上的“非平稳性”和空间上的“异质性”的重要原因。20 世纪70 年代以来我国出生人口性别比不断上升,使得2000 年以后婚姻市场上的适婚年龄男性远多于女性,男性为了争夺稀缺的女性资源,导致了“天价彩礼”的产生;而从夫居文化在地区之间的差异,也导致彩礼支出的空间差异。

使用CHALRS 2013 年调查数据和第四次全国人口普查数据,本文从经验上检验了人口性别比失衡对彩礼和嫁妆支出的影响,验证了婚姻市场要价理论。通过考察从夫居文化的影响,本文也进一步验证了婚姻偿付理论。最后,通过检验婚姻支付与代际支持之间的关系,本文也为彩礼和嫁妆等现象提供了经济理论方面的解释。本文的研究表明,要遏制“天价彩礼”现象,根本上需要纠正人口性别比失衡。同时,彩礼和嫁妆支出有其文化根源,而文化演进非常缓慢,短期内较难通过政策干预彻底改变彩礼和嫁妆婚俗。