抗-P1引起交叉配血不合1例*

2020-04-20刘建香屈柯暄吕孟兴

刘建香,屈柯暄,吕孟兴

云南省昆明市儿童医院输血科,云南昆明 650000

输血医学是现代医学的重要组成部分,为临床医学的二级学科,其不仅要承担血型鉴定及交叉配血等关系到输血安全的工作,也要对临床输血适应证评估及疑难病例的输血进行指导,从而提高自身处理疑难问题的能力。现将1例肝包虫病引起抗-P1导致交叉配血不合、血型鉴定困难及输血治疗过程报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 患儿,男,12岁,1个月前无明显诱因出现右下腹间断性隐痛不适,剑下为主,压痛,无反跳痛,无转移性右下腹疼痛;肝、脾未触及,亦未触及异常包块;伴高热,最高值为39.7 ℃;腹部B超检查提示:肝脏增大合并肝右后叶囊实性包块,拟“肝脏包块,性质待查——肝脓肿?肝囊肿?肿物?”收入院。患儿自发病以来,精神、睡眠尚可,进食欠佳,大便可,小便少,有食用生水史。血常规分析:超敏C反应蛋白16.68 mg/L;嗜酸性粒细胞计数10.97×109/L;嗜酸性粒细胞百分比55.70%;白细胞计数19.68×109/L;血红蛋白116 g/L;血小板计数371×109/L。复查腹部B超提示:肝右后叶探及一包块,约7.7 cm×7.5 cm×7.4 cm,椭圆形,边界欠清,内部呈低回声及无回声混杂。彩色多普勒超声(CDFI)提示:其内可见短棒状血流信号。CT提示:肝脏稍大,肝右叶多发大小不等的不规则形低密度灶,病灶壁轻度强化,诊断为肝脓肿。云南省疾病预防控制中心检测血液标本结果显示:旋毛虫IgG(+)。昆明金域医学检验所有限公司检测血液标本结果显示:肝吸虫IgG(+)。

临床治疗方法如下:手术前备血,申请悬浮红细胞1单位。行肝脓肿切开引流术,切除肝右后叶临近肝脏边缘坏死组织约2 cm×2 cm送病理检验。

病理检验结果显示,组织中可见大量嗜酸性粒细胞及少量淋巴细胞、浆细胞浸润,以及大小不等的脓肿形成,片状出血及坏死,未见明确的虫体及虫卵。肝脏符合肝脓肿的诊断,见图1。

1.2仪器与试剂 免疫微柱孵育器(FYQ型)、血型血清学用离心机(TD-A)由长春博讯生物技术有限责任公司提供;免疫血液学离心机(KA-2200)由日本株式会社提供。

ABO、RhD、不规则抗体筛选微柱凝胶卡,A、B、O血型反定型试剂盒(人血红细胞)、不规则抗体检测试剂(人血红细胞)均由长春博讯生物技术有限责任公司提供;凝聚胺介质试剂由珠海贝索生物技术有限公司提供;红细胞血型抗体鉴定细胞谱细胞、抗-A、抗-B、多抗(抗-IgG、抗-C3d)、抗-IgG、抗-C3d均由上海血液生物医药有限责任公司提供。

注:在高倍镜视野下见大量嗜酸性粒细胞。

图1 病理检验报告

1.3方法 ABO、RhD血型鉴定采用微柱凝胶法和试管法、不规则抗体筛选采用微柱凝胶法;交叉配血采用盐水法、凝聚胺法、微柱凝胶法。所有试验均按操作规程进行操作[1]。

2 结 果

2.1血型鉴定 微柱凝胶法鉴定正定型患儿红细胞上存在B抗原,反定型患儿血清与A细胞呈阳性,且凝集强度较强,为4+;患儿血清中存在抗A抗体; B细胞、O细胞呈阳性反应,凝集强度较弱为1+,经过试管法在不同温度(室温,4 ℃和37 ℃)下的结果强度,考虑患儿存在不规则抗体影响血型鉴定,血型暂考虑为B型Rh(D)阳性。见表1。

2.2直接抗人球蛋白试验 试验结果为阴性,表明该抗体不与自身细胞发生反应,自身细胞未被致敏,患儿红细胞上无免疫抗体存在。多考虑为冷抗体。

2.3不规则抗体的检测 Ⅰ细胞,阴性;Ⅱ细胞,阴性;Ⅲ细胞,阳性。该试验结果为阳性。患儿血清中存在不规则抗体,对照不规则抗体检测试剂(人血红细胞)抗原谱,不能排除患儿血清中存在抗-Lea、抗-P1。见表2。

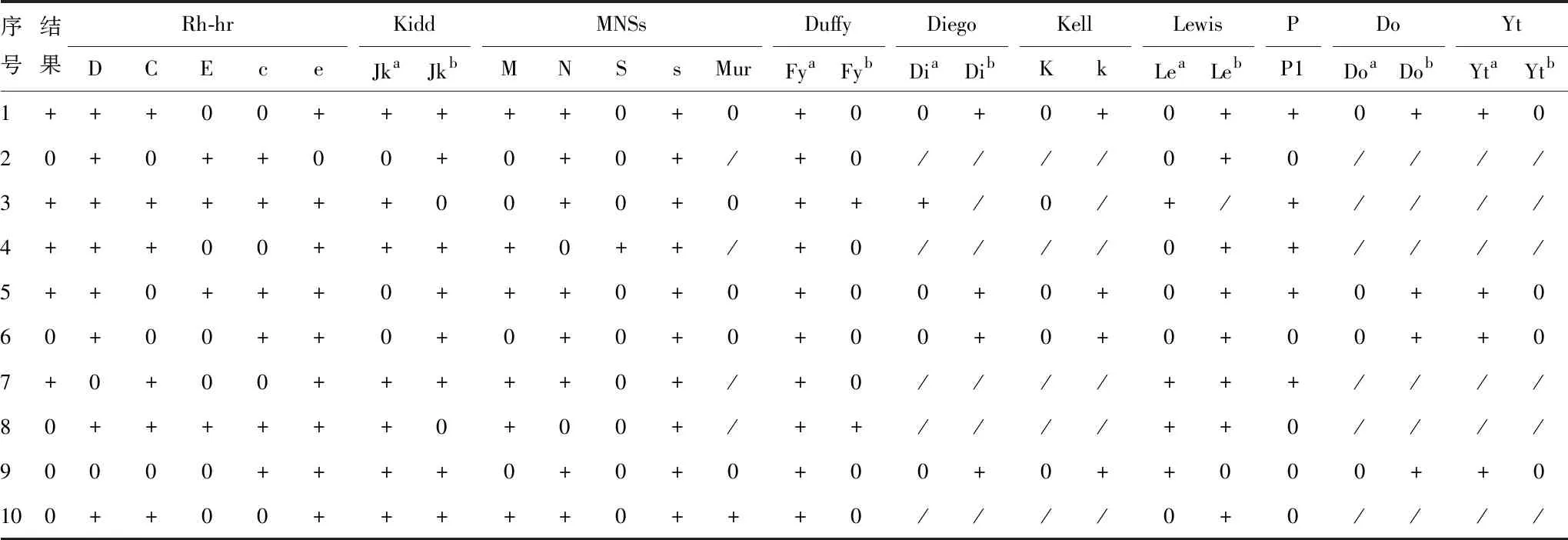

2.4红细胞血型抗体的鉴定 试验结果阳性。表明该患儿血清中有意外抗体存在,对照细胞谱根据凝集项的不同反应格局判断抗体特异性,鉴定该抗体为抗-P1。见表3。

表1 微柱凝胶法及试管法对患儿血型鉴定的结果

注: + 表示阳性凝集,1+~4+表示凝集强度;-表示阴性;/表示结果不确定或查不出。

表2 不规则抗体检测试剂(人血红细胞)抗原谱

注:+表示阳性;-表示阴性。

表3 红细胞血型抗体鉴定的细胞反应格局

注:+表示阳性;0表示阴性;/表示不知结果或查不出。

3 讨 论

通过查阅患儿的病史及外院治疗史,得知该患儿有用食生水史,同时,嗜酸性粒细胞升高明显,肝吸虫IgG(+),通过血清学反应格局分析,考虑患儿体内包虫囊液激活患儿免疫系统产生抗-P1,影响患儿血型鉴定及交叉配血试验。人血清抗-P1一般为冷抗体,且凝集反应较弱。如采用比较敏感的检测技术,大部分P2均有抗-P1[2]。从该病例血清学试验结果来看,患儿血清中抗-P1在室温,4 ℃和37 ℃有反应,虽抗体效价不高,但从试验中可以看出,它已经给血型鉴定带来干扰[3]。P1抗原频率在不同人种和人群中差别很大。P1抗原在白种人中频率为80%左右,在南美和非洲人中频率更高,在亚洲人,如中国人和日本人中则只有30%左右[4-5]。P1抗原不仅存在于红细胞,同时也存在于淋巴细胞、粒细胞和单核细胞表面。P1抗原还存在于鸽蛋蛋清、羊肝水性囊肿液、包虫囊液中。因抗-P1在25 ℃以上不出现凝集反应,因此临床意义较小,极少能见到在37 ℃环境下反应的抗-P1,而抗-P1导致迟发性输血反应和致死性输血反应更为罕见[6]。有临床意义的抗-P1能引起溶血性输血不良反应[7],在输血前对患儿进行不规则抗体筛查及抗体特异性鉴定,可有效保障临床用血安全,减少输血不良反应的发生[8]。

结合临床试验,该患儿血型鉴定为B型Rh(D)阳性,血清中存在抗-P1。交叉配血受抗-P1影响,与9名供血者进行交叉配血均不相合,经过血液筛选,选择P1抗原阴性的同型悬浮红细胞1 U,进行盐水、经典抗人球、抗人球蛋白介质交叉配血试验均无凝集、无溶血。该患儿手术顺利,术中出血约200 mL,术后血常规结果显示,红细胞计数为4.0×1012/L,血红蛋白为100 g/L,血细胞比容为31%,平均血红蛋白浓度为320 g/L,血小板计数为334×109/L,临床不排除术后出血,输注同型悬浮红细胞1 U(约160 mL),输血过程顺利,无输血不良反应。输血后复查血常规,红细胞计数为4.35×1012/L,血红蛋白为110 g/L,血细胞比容为33.7%,平均血红蛋白浓度为326 g/L,血小板计数为371×109/L。

患儿1个月后复查,血常规结果显示,超敏C反应蛋白为1.47 mg/L,嗜酸性粒细胞计数为0.25×109/L,嗜酸性粒细胞百分比为2.6%,白细胞计数为5.21×109/L;血红蛋白为123 g/L;血小板计数为273×109/L。半年后电话回访患儿,身体良好,无其他不适。

包虫病又称棘球蚴病,是人感染棘球绦虫的幼虫(棘球蚴)所致的慢性寄生虫病,是一种常见的人畜共患寄生虫病[9]。感染过程主要为带虫者排出的虫卵污染水源等自然环境及畜类产品,人接触传染源或食入被虫卵污染的水、蔬菜或其他食物而被感染。寄生虫感染者嗜酸性粒细胞常升高明显。有报道发现,包虫患者的血清发现了高滴度的抗-P1,经血型血清学试验证实包虫囊液中含有P1血型物质[10]。该病例的诊治过程提示,在日常工作中,一旦发现检测结果出现异常格局时,排除人为因素后,应积极联系临床,特别对于生活在寄生虫高发地区及嗜酸性粒细胞增高明显的患者,应追溯病史及治疗经过,查找原因,结合试验结果准确分析,寻找解决方案,可有效避免输血不良反应的发生,提高输血准确性、有效性,保障患者治疗效果及输血安全性。