吐蕃时期青藏高原上武术发展概况研究

2020-04-20王兴怀姚宏双

王兴怀,赵 凡,姚宏双

(西藏民族大学体育学院 陕西咸阳 712082)

武术在中华民族传统体育文化中占有非常重要的地位,在我国古代历史发展的不同时期,武术具有不同的发展内容和呈现出不同的功能价值。“武术”一词,最早见于南朝梁武帝长子萧统所编的《文选》中,“国尚师位,家崇儒门,禀道毓德,讲艺立言……偃闭武术,阐扬文令。”[1]这是有关武术最早的记载,其中的“偃闭武术,阐扬文令”是偃武修文之意,此处“武术”泛指军事武艺,与传统体育的“武术”有所区别。

吐蕃时期青藏高原上开展的武术活动,不但反映在藏汉史籍和考古资料中,而且在西藏各地寺院壁画中也有形象的描绘。考古工作者在古格遗址中发现了不少吐蕃时期用于武技的器械,其中有一柄典型的长刀,“刀尖薄锐,前部为双刃,两面均有平行血槽”,很有特色,代表了当时武器的制作水平,[2]这是考证吐蕃时期青藏高原上武术发展不可多得的珍贵资料。吐蕃时期,武术发展迅速,在吸收外来武术的基础上形成了自己的特色并逐渐向民间延伸。射箭是吐蕃军队及民间习武活动的重要手段之一,在民间有着广泛的群众基础。在武术其他的表现形式中,例如刀剑技法、徒手搏击技能等,尽管发展的成熟度和普及度不够,但均推动着青藏高原上武术的演进。吐蕃与周边各地域之间的相互联系、交流交往中形成的武术文化,是中国古代体育文化圈初步形成的表现,也是中华民族传统体育文化体系形成的重要基础,为中华民族传统体育文化的繁荣发展做出了自己的贡献。

一、尚武之风的兴起

吐蕃王朝时期习惯上一般从松赞干布的祖父达日年塞(达布聂西)开始着手统一事业算起。但是从严格意义上讲,也可以从松赞干布建立吐蕃王朝作为起点。[3]本文所指的“吐蕃时期”是特指从松赞干布建立吐蕃王朝开始,一直到赞普达磨被弑身亡为止,这一期间青藏高原上武术的发展概况。

吐蕃时期是中华民族“多元一体”格局中的一个重要时段,在这一时期,中原地区的唐朝、青藏高原的吐蕃王朝,在相互交流交往中共同创造了丰富多彩,灿烂辉煌的中华民族传统文化。吐蕃王朝在经历自身曲折发展的历史进程中推动着吐蕃社会的不断进步,吐蕃时期的武术活动在社会的进步中演进和发展,尽管达磨赞普时代社会的动荡对武术的发展产生了一定的影响,但武术活动仍在持续进步之中。吐蕃统治阶层对尚武的重视,民间习武之风的盛行,促使武术快速演进和发展。

(一)统治阶层对尚武之重视

吐蕃时期,生产力快速发展,生产技术达到了相对较高的程度,这使吐蕃的军事得到快速发展。特别是包括赞普在内的吐蕃统治阶层尤其对军事的重视,使得社会尚武之风逐渐兴起,推动了武术的快速演进。在史书中曾记载松赞干布“性骁武,多英略”,反映出吐蕃王朝上到赞普下到臣民,对武术的重视。浓厚的尚武之风也体现在对士兵武艺的教习和训练方面。据《旧唐书·吐蕃传》描述,松赞干布虽然弱冠继位,但自身武艺出众。为加强军队的实战能力,重视对士兵技击能力的操练,包括骑射、步射、刀技、剑技、徒手搏击等技能的强化训练。正因如此,吐蕃才有强大的军事力量,稳固了王朝的统治地位。还据文献记载:“吐蕃法令严肃,兵器有弓、刀、楣、稍、甲胄。每战前队皆死,后队方进。人马俱披锁子甲,其制甚精,周体皆遍,唯开两眼。非劲弓利刃之所能伤也。其战必下马列行而阵,死则递收之,终不肯退。……弓矢弱而甲坚,人皆用剑,不战亦负剑而行。”[4]从上述记载中反映出吐蕃的军队法令严、装备精、士兵勇,在搏斗勇猛方面尤为出众。在其他文献中也常有吐蕃时期尚武之风的描绘,吐蕃人“多佩刀”的记载出现的次数非常之多,说明“吐蕃人尚武”已经得到普遍的认同和证明。对士兵武艺技能操练的重视,推动着军事武术的快速演进和发展,同时也为武术进一步走入民间打下良好基石。

吐蕃时期习武之风盛行还体现在统治阶层十分重视对兵士武技的教育。在敦煌出土的《礼仪问答写卷》里就有吐蕃“青年为之增添勇气智慧令其骑射技击学武”的记载。[5]在这里的“学武”应包含多种武术技能的习练。当时吐蕃为鼓励习武告诫人们要崇尚习武,对戍边的将领和士兵教以“谋略和武艺”。要求勇士不但要善良正直,还要有勇有谋,武技与谋略的掌握同等重要。止贡赞普和布德贡甲时代统辖的部落中,武士已用刀剑和弓箭武装起来,使武术活动步入较为先进的时代。为了提高武技水平,止贡赞普“常令属下与之比武试能”[6],由此可见尚武之风的盛行。据《敦煌写本吐蕃历史文书·赞普传略》记载,赤德松赞时期,对“尚武”的重视体现在对勇士的褒奖与升授方面,给予战斗中骁勇善战的勇士表扬和奖励,对取得战功的勇士给予官职方面的提升。曾有文献转述:“赤德松赞,年虽幼冲,曾刀砍野猪,以脚绊拴扣野牛,抓捏虎耳等异行”[5]在上述描写中有很大的神话传说因素在内,但也从侧面反映出吐蕃人对自身强大武力的向往。

(二)民间习武之盛行

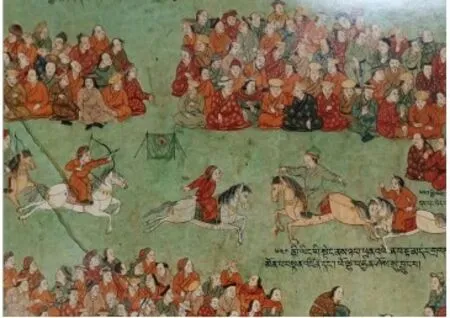

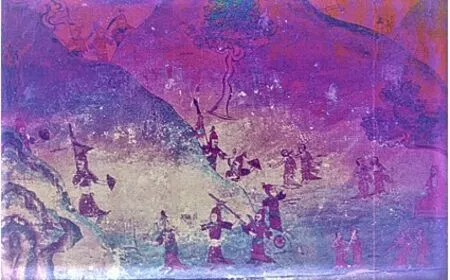

吐蕃时期尚武之风的兴起不仅仅体现在官方的军事和教育中,吐蕃人的“尚武”还在民间有诸多体现。西藏寺院壁画中就绘有民间艺人表演武术的壁画,如桑耶寺壁画和古格遗址壁画中均绘有民间艺人表演武术的场景(见图1-2)。在桑耶寺壁画中描绘了一幅令人惊心动魄的表演活动,在国内学者的著作中所云不一,有的著作中称为杂技[7],在《中国少数民族传统体育大全》一书中也称为武术活动[8]。从图中的表演场景来看,武术元素和杂技元素均有包含。图最上端有两人赤脚倒立,显示出高超的平衡能力和强劲的手臂力量,图下端有一人身穿红色衣服,双手作平衡状,身体舒展,腰腹立于刀尖之上,这可能是一种硬气功的表演方式。有学者认为:“这是一种把气功、肌肉力量和平衡技巧结合在一起的武艺,渲染刀枪不入。”[6]可见在当时的艺术表演中武术的元素非常之多,武艺技能的运用已经非常广泛。在阿里古格遗址的壁画中绘有一幅演武的壁画,壁画的内容描绘出诸多武士身穿铠甲,手持弓箭、长矛、刀剑等武器在演练武艺。

从藏汉文史资料以及寺院壁画中,清晰反映出吐蕃时期青藏高原上尚武之风的兴起。统治阶层对习武的重视、民间浓厚的习武之风均推动了青藏高原上武术的快速演进和长足发展。

图1:气功表演图(桑耶寺壁画)

图2:演武图(古格遗址壁画)

二、射箭技术的进步

射箭技术通常称为“箭术”或“射箭术”,最初用于狩猎和战争。随着我国古代社会的发展射箭技术也在不断地演化和进步,由此而衍生出诸多的射箭文化。早在《诗经·卫风·芄兰》中记载:“芄兰之叶,童子佩韘(象骨制的一种钩弦用具,古代射箭护具),反映出我国古代人民射箭技术普及之早的现象。”[9]三国时代著名文学家曹植曾在《白马篇》中用“宿昔秉良弓,楛矢何参差。控弦破左的,右发摧月支”,以此来描述“游侠”们精湛的箭术。唐朝时期射箭技术得到进一步的发展和普及。吐蕃时期的青藏高原上,射箭技术演进的较为成熟且作为军事武艺被士兵习练和掌握。随着射箭技术的进一步细化和完善,射箭逐步从军事武艺中分离出来,具有了表演娱乐的功能和价值。吐蕃王朝与中原地域及周边少数民族地域的相互交往中,比试箭术就是沟通交往中必备的交流内容。在借鉴中原地域及周边其他地域射箭技术的基础之上,吐蕃时期的射箭技术也得到快速进步和提高,进一步推动了青藏高原上武术的发展。

(一)中原地域上射箭技术的普及

在同时期的中原地域上,射箭技术已经演进成熟,在唐朝民间普及程度很高。《西阳杂俎》载:“有督君谟,善闭目而射,志其目则中目,志其口则中口。有王灵智者学射于君谟,以为曲尽其妙,欲射杀君谟,独撞其美。”[10]这显然是民间拜师学艺的一种活动形式,从记载中可以看出唐朝民间射箭者的技术已经非常高超精湛。据《新唐书·兵志》记载,当时唐朝的府兵“人具弓一、矢三十”,可见,唐朝士兵每人必备的武器是弓矢,射箭技术是每个士兵必须掌握的武技之一。由于唐朝的射箭技术发展演进的非常成熟,社会上出现了论述箭术的理论著作,在《新唐书·艺术志》中对当时论述箭术的一些理论著作进行记载,其中有王琚的《射经》、张守忠的《射记》、任权的《弓箭论》等。这些论述箭术的理论著作多已失传,只有王琚的《射经》还在存续,其内容论述了马射总法、射箭手法、持弓开弓技术等方面。射箭技术理论著作的出现,反映出唐朝时期中原地域的射箭技术的发展趋于成熟且已自成体系。

(二)青藏高原上射箭技术的演进

1、军事实战中射箭技术的完善和成熟

与同时期中原地域的射箭技术发展状况相比,吐蕃时期青藏高原上的射箭技术演进也逐渐成熟,在某些方面可能还优于唐朝,这在唐朝和吐蕃的区域战事中有所反映。在青藏高原人们历来在骑马、射箭方面具有得天独厚的条件,游牧的生活方式为射箭技术的演进和发展提供了土壤。吐蕃王朝开疆拓土,征战频繁,而射箭技术的掌握就成为士兵必须具备的武技之一。

吐蕃时期射箭技术根据射姿不同可分为步射、骑射、跪射和左右射。而骑射以最接近实战需要被士兵习练掌握,骑射技术在战争中的广泛应用是射箭技术进步的突出表现。骑射技术是射箭技术的进一步延伸,在长期的生产生活、军事实战中,高原上的人们不仅练就了扎实的骑马技术和精湛的射箭技术,而且经过长期刻苦的训练使骑马和射箭完美地融合在一起,形成骑射技术,吐蕃军队依靠强大的骑射力量称雄青藏高原。吐蕃时期的骑射技术进步的非常快并进一步向民间发展。骑射技术不仅在军事战争中发挥重要作用,而且在骑射技术的基础上衍生出许多与此有关的民间娱乐活动。学者杨万友在《藏族跑马射箭起源新考》中论述了吐蕃时期的马上技巧、跑马射箭、跑马斩劈、跑马捡哈达以及马上打球等。[11]这些娱乐活动均来源于吐蕃骑射技术的进步和延伸。

2、官方教育中射箭技术的延续和传承

吐蕃时期,射箭技术的进步还体现在射箭作为官方教育的内容,促使射箭技术得以延续和传承。在军事武艺的教育中,就有专门从事教习箭术的将领,箭术是士兵必须掌握的武技之一,也是统治阶层选拔军事人才的标准之一。在《西藏通史·吐蕃卷》中称:“吐蕃时期,射箭为民间和官方所重视,是男子应具备的九项技能之一。”[3]得荣·泽仁邓珠在《藏族通史·吉祥宝瓶》中提及男子“九技”的内容,男子九技为言谈、书写、计算、射箭、击石、纵跳、疾行、渡水、摔跤。[12]在史籍中还有不少关于吐蕃时期射箭术的记载,藏文古籍《丹珠尔》的记载中,射箭术就列为六十四种技艺中最为重要的技艺。从上述对藏族男子的要求来看,射箭术是男子必须具备的技能之一,对于男子的教育是以习练和掌握高超的“箭术”为目标和要求。箭术比赛所用的器材设置也有了一定的规格,“所用的箭靶不过一尺二寸,箭以竹为之,雕翎铁镞,镞如锥,长三四寸,其弓木胎角面身稍俱短小而劲,亦有用竹为之者,以两竹片合扎无鞘靶”。[13]弓箭器械的规范化促使射箭技术进一步细化和完善,推动着射箭技术的快速进步。

吐蕃时期射箭技术的进步不仅仅体现在军事实战中,而且成为教育、选拔人才的重要手段。在社会化的教育过程中,重视射箭技术的教育,也是射箭技术快速进步的主要因素之一,射箭技术在教育的过程中传承和进步。这与中原地域出现的“射礼”教育具有同等的功用,既实现了技术技能的传承,又达到了文化知识和礼仪规范的教育,也是吐蕃社会文明进步的体现。在青藏高原人们对箭的崇拜,使得藏族先民在射箭活动的过程中形成了和箭有关的礼仪教育。从吐蕃到清朝时期提出了“以体合礼”的威仪身体观,“以体习礼”的体育身体观,[14]对现今的体育教育仍旧具有借鉴意义。

3、民间娱乐活动中射箭技术的延伸和分化

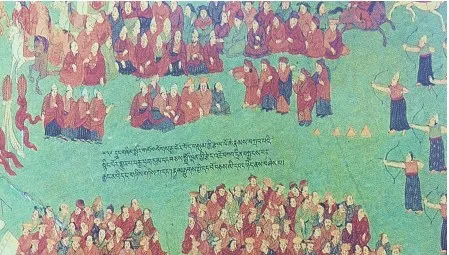

吐蕃王朝在不断与唐朝及周边地域的交流交往中,广泛汲取了先进的射箭技法,在满足吐蕃军事上需求的同时,逐步向表演娱乐方向延伸,分化为人们节庆活动中表演娱乐的手段。在高海拔、地广人稀、交通不便的青藏高原,畜牧业经济为主的吐蕃社会,射箭技术高超者成为人们崇拜的勇士。射箭从原始的生存之本的重要手段,一步步演化为寓技于乐的表演娱乐手段,符合了社会发展的选择和需要。比试箭术成为民间娱乐的手段,“吐蕃人以骑马较射为乐,……男子的竞技主要内容为射箭、骑马、摔跤。”[14]在西藏寺院的壁画中也多有描绘吐蕃时期比试箭术供人们娱乐的场景。布达拉宫壁画中描绘了人们在庆祝桑耶寺建成而举行的比试箭术活动(见图3-4)。图3壁画中描绘有骑者在纵马驰骋中弯弓射箭;图4壁画中描绘有多人手持弓箭,站立射箭,周围许多观众为之加油助威。从壁画所描绘的场景中可以推测,吐蕃时期骑射技术和步射技术已经取得了较大的进步和完善,并有了逐渐从军事武艺中分离出来的趋势,具有完全意义上的娱乐表演特征和内涵,为高原上的人们提供精神娱乐所需。

图3:骑射比赛图(布达拉宫壁画)

图4:步射比赛图(布达拉宫壁画)

吐蕃时期射箭技术的进步和发展,不仅可以提高士兵的作战能力,而且具有了愉悦身心、教育教化的功能,同时培养了高原人民知礼仪和英勇顽强的精神品质。射箭术作为吐蕃时期士兵武技习练的内容,同时渗透着浓厚的藏民族风格特征,在社会的进步中继续演进和发展。

三、刀剑技法的创新

在我国古代,刀剑技法的传承历史悠久,其发展经历了商周、两汉、隋唐、明清四个高峰。唐朝时期刀剑技法发展日趋成熟和完善。吐蕃时期青藏高原上,习练刀剑技法者众多,在军事实战及教育中进一步创新和发展。文献记载:“唐时吐蕃,武力强盛,至元明以后,因人民信仰佛教日众,武力遂不如囊时之威震四境。”[15]这里的“武力”是指综合的军事力量,当然也应该包括武器装备,作战方式,士兵的作战能力等,而掌握娴熟的刀剑技法是士兵实战能力的体现。吐蕃时期擅于刀剑的人很多,“人皆用剑,不战亦负剑而行”[16]。也有文献记载:“吐蕃人从藏王及其大臣、部下都很崇尚武艺,多佩刀”。[6]说明在吐蕃时期,刀剑仍旧是战争中的主要兵器,刀剑技法作为军事武艺被士兵习练和掌握,刀剑技法还作为教育的内容在传承中进步和创新。

(一)中原地域上刀剑技法的普及

在同时期的中原地域上,刀剑技法发展日趋成熟和完善。尤其在唐朝民间,练刀剑技法者众多,具有很高的普及度。唐诗中描写道:“壮年学书剑,他日委泥沙”(唐·杜甫),“乌孙腰间佩两刀,刃可吹毛锦为带”(唐·李颀)。刀剑受到当时人们的喜爱,由此产生了诸多的刀剑技法流派。刀剑技法不但作为军事武技被士兵所习练,同时,在民间借助刀剑器械也产生了“刀舞”“剑舞”等娱乐活动,最为传奇色彩的当属公孙大娘的剑器舞,唐朝著名诗人杜甫在诗中描写到“昔有佳人公孙氏,一舞剑器动四方”。也反映出当时民间已经流传有完善的刀剑技法,且已盛行。

(二)青藏高原上刀剑技法的演进

1、唐蕃之间交流中刀剑技法的进步和发展

吐蕃时期的青藏高原上随着刀剑制作工艺的进步,刀剑技法也在快速的演进和发展。据《汉藏史籍》记载,公元1 世纪前后止贡赞普时期,刀剑、铁甲制造业开始在西藏出现。[17]至唐蕃和亲时期,唐朝向吐蕃王朝提供大量的先进技术和典籍,使得青藏高原上的原始生产快速发展,在金属的冶炼上迅速达到和唐朝一样的水平。甚至在刀剑的制造上,参与了高原人民原有的智慧,使得部分刀剑性能更加优越,藏刀就是其中的典范。

刀剑是吐蕃士兵主要的进攻武器,步兵一般都是持刀剑进攻。可能是民族习惯,吐蕃人多擅于用刀,藏刀传承悠久,在刀类中颇为出名。吐蕃时期刀剑技法也是士兵必须掌握的武技之一。“从吐蕃制刀工艺就可知当时的刀术竞技水平”[18]。高长柱先生在《边疆问题论文集》中就吐蕃时期的刀剑技法的发展情况作了说明,在文中言:“十岁以上之男子多佩刀,至成年人入伍,则各以习之所近者,为长时期训练之资,其武器如下:大刀,(全身长四尺五寸至五尺五寸),剑(全身长二尺寸至二尺六寸)”。[15]说明吐蕃时期男子在10岁开始佩戴刀具并开始习练刀技或剑技,成年后可根据自己的喜好选择武器才开始长期训练,可见当时刀剑技法在社会中已经开始传播且习练者众多。在此文献中对习练刀剑技艺的场面也给予描绘:“训练之场,多为开阔地,置锣鼓于旁,以助练习者之兴趣。凡劈刺、射击中的者,金鼓齐鸣,全场人士,必加赞扬,当事者引为无上荣耀”。[15]从记载习练各种武术技艺的过程来分析,“劈刺”的器械可能是刀剑,能够“劈刺”中者,应该对刀剑技法的运用较为熟练。

2、官方教育中刀剑技法的传承和创新

吐蕃时期,刀剑技法的传授还作为官方教育的内容。《礼仪问答写卷》记载:“对士兵严格训练,练习使用刀、剑、骑马等技能。”[19]重视对士兵刀剑技法的教育,促进了刀剑技法的进一步传承和创新。刀剑技法也是在实践中进一步演进和发展,从狩猎以及军事战争中积累的实用技法,再结合中原地域及周边其他地域刀剑技法的精华进行创编改进,形成了一系列用于实战的刀剑技法。在实战中其招式狠辣,利用袍裙遮掩,突然刺扎,或抖腕变锋,削啄要害、或举刀灌顶,猝不及防,可见刀之技术的成熟。在教育过程中传承和创新,形成了一系列刀术招法,学者郑小峰归纳为:“雄鹰啄蹄”“骗马盖顶”“牦牛闯阵”等招式。刀剑技法在教育的过程中传承和创新,同时也培养人们勇猛顽强的拼搏精神。

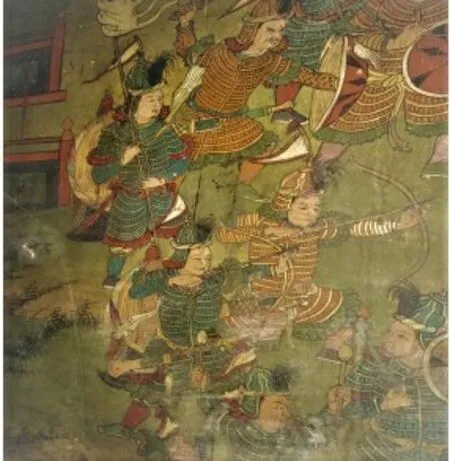

3、刀剑技法的实战演练

吐蕃时期,刀剑技法作为军事武艺被士兵所习练和掌握,多在西藏寺院壁画中反映出来。布达拉宫壁画中绘有一幅演武的壁画(见图5),壁画中有武士手持刀剑,正在演练刀剑术。拉孜县觉朗寺经堂第二层的回廊壁上,也绘有一幅士兵演武的场景(见图6),壁画中有多个士兵分布在不同的方位,手持刀剑,正进行实战演练。从演武壁画中,反映出吐蕃时期刀剑是士兵作战的主要武器,刀剑技法作为军事战斗的手段被士兵习练和掌握。

图5:演武局部图(布达拉宫壁画)

图6:持刀武士局部图(觉朗寺壁画)

从上述文献资料以及寺院的壁画中,反映出吐蕃时期刀剑技法已经较为成熟。从吐蕃人的“多佩刀”、“人皆用剑”的记载中可推测出,当时刀剑技法在民间已经开始习练,且拥有较为广泛的群众基础。刀剑技法的进步和发展推动着武术活动的进步和发展。

四、徒手搏击技能的完善

徒手搏击最早记载出现于战国中期,当时称为“斗力”或“角力”。《韩非子·外储说左下》记载:“少室周者,古之贞廉洁胜者也,为赵襄主力士,与中牟徐子角力,不若也,入言之襄主,以自代之也。”[20]文献中的“角力”即为徒手搏击。唐朝时期徒手搏击有角力、角觝、相扑、批拉、搭杀、交手、手搏、角戏、角力戏、相辟、卧轮、捽搏、较力、拳手、手拳等。[21]吐蕃时期青藏高原上徒手搏击技能也进一步的演进和发展,徒手搏击技能被广泛地应用于军事实战和民间娱乐活动中。

(一)中原地域上徒手搏击技能的普及

在同时期的中原地域上,徒手搏击是唐朝民间习武活动的重要形式之一,而且已经形成了较为完善的徒手搏击之技法,在民间已经很是普及。据《唐故处士张君墓志铭并序》记载,有一名叫张依仁的经常习练家传的武艺,“族茂东京,家传武勇”[22]。此处的“武勇”是包括徒手技击在内的一种武术活动。[23]这种以祖传的徒手搏击技艺练习方式,对民间的武术繁荣发展起到了推进作用。除了在民间习练徒手搏击技艺外,在唐代的寺院中也有习练拳技的活动。唐玄宗年间,裴准作的“嵩岳少林寺碑”,提到少林初祖跋陀的弟子有惠光、稠禅师等等,文献中记载:“稠禅师初落发为沙弥时,辈甚众,每休暇常角力,腾越为戏,而禅师以劣弱见,给侮殴击者相继”[24]。在此文记载中反映出少林寺的僧人在空闲时间经常进行徒手较量武艺,武艺的内容包括角力(摔跤之类)、腾越(翻转、跳跃、空翻之类)、殴击(拳技、掌法之类)等。唐代寺庙中的习武活动,反映出徒手搏击在民间武术活动中的普及程度。

(二)青藏高原上徒手搏击技能的演进

1、军事实战中徒手搏击技能的应用和提升

吐蕃时期的青藏高原上,徒手搏击技能被广泛地应用于军事实战中。在史籍资料的记载中,吐蕃时期青藏高原上军事活动频繁,吐蕃王朝在统一青藏高原的过程中始终伴随着军事战争,而徒手搏击技能是士兵在军事实战中必须掌握的武技之一。《汉藏史集》记载:“赤都松赞时,出现了七名武艺高强的勇士。他们分别是‘阿果东赞能够抓住白狮子的鼻子、门·赤桑能够用铁索将两只老虎拴起来牵着走、桂-夏琼能把两只装满沙子的虎皮口袋举起,在头上旋转’,云云......”[25]。从文献记载中反映出当时勇士的徒手搏击的能力非常之强,有降狮伏虎的能力,除去夸张的成分,也从侧面反映出当时人们对力量的向往和崇拜,而力量是徒手搏击的根本。

徒手搏击技能在吐蕃的军事实战中继续发展演进,在此时期,徒手搏击技能,不仅仅要有雄厚的力量作为基础,还要有高超的搏斗技术做辅助。徒手搏击的技能显示出“巧”与“力”的结合,搏斗能力的高低是以“巧”和“力”共同来衡量,两者相辅相成不可分割,巧与力完美的结合才是搏斗最好的状态。在军事实战实践中总结形成了初步的搏斗套路,相应的出现较为成熟的“拳技”,虽然不能完全理解为体育之“拳击”,但它的出现与吐蕃时期徒手搏击之技的演进是紧密相关的,应是一种武艺的表现形式。在阿里古格王朝遗址壁画中有一武士在“伸拳舒臂、习练拳术”的场景。[26]周西宽在《体育运动史》中认为:“从这幅壁画看,当时流行的拳术吸收了祖国内地和印度打斗术的一些特点。虽然时代稍晚,但可能保留了吐蕃时代的某些内容。”[27]徒手搏击技能作为一项武术技能在民间也开始流传和习练,并逐渐成为较为流行的技击活动形式。

2、民间娱乐活动中徒手搏击技能的延伸和分化

在继承早期军事徒手搏击技能的经验和吸收中原地域的搏击之法之后,徒手搏击技法演化出独特的技法和形式。徒手角力、空中翻转、跳跃扑击等徒手搏击的技巧已开始脱离军事武艺技能,逐渐演变成为一种相对独立的以表演和娱乐为主的活动形式,多服务于当时人们的日常消遣娱乐。藏文古籍《莲花生传》描述:“当桑耶寺举行开光时,王臣置于中央,艺者载歌载舞,而后魔术家、力士们比赛臂力。”[5]从这一记载中反映出吐蕃时期力士们比赛臂力是徒手角力的主要形式之一,徒手角力开始走上了向藏式摔跤正式演化的道路。

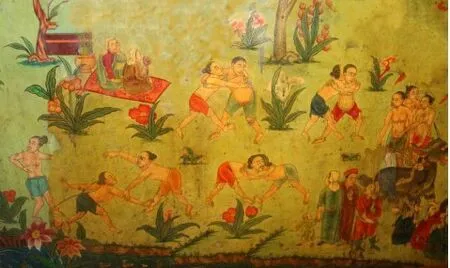

徒手搏击向娱乐的方向延伸和发展。“角力”是徒手搏击的一种形式,摔跤属于角力的范畴。吐蕃时期的徒手搏击技能逐渐演化出一种特殊的角力形式,那就是藏式摔跤。藏式摔跤在吐蕃时期的民间非常盛行,多为吐蕃时期人们的娱乐服务,也是庆典活动中必不可少的表演内容。在大昭寺壁画、布达拉宫壁画中描绘了多人“角力”的场景(见图7-8)。此时的角力尽管也是徒手搏击的形式之一,含有武术的因素在内,但它的内涵多是以表演和娱乐为主要目的。逐渐演化为一种与武术有关,但形态和内容又完全不同的活动,此时期的角力活动已经非常近似于现今的藏式摔跤。

图7:角力图(大昭寺壁画)

图8:角力图(布达拉宫壁画)

结语

吐蕃时期,青藏高原上社会的相对稳定促使武术快速演进。在当时的中华大地上,吐蕃和唐朝在武术的进步和发展方面各有优势,武术的共同进步和发展推动着中华民族传统体育文化的快速演进和繁荣发展。吐蕃时期青藏高原上武术的内容和表现形式是多方面的,由于资料有限,遗憾不能把武术的方方面面都能够分析到位,且分析的也不一定深入,只能选取具有代表性的射箭技术、刀剑技法、徒手搏击技能的演进和发展给予说明武术的发展概况。也希望有更多的学者在今后的研究中给予补充和完善,为发扬和传承中华民族传统体育文化建言献策。