少学时物理化学课程教学探索与实践

2020-04-18戴煜,夏帆

戴 煜,夏 帆

(中国地质大学(武汉)材料与化学学院,湖北 武汉 430074)

物理化学是一门基础理论课程,这门课程概念抽象、公式多、公式适用条件难理解[1]。目前化学专业的本科生物理化学理论课程授课学时为100学时左右,部分专业甚至高于110学时,同时结构化学是作为单独的一门专业必修课程教授物质结构。但是部分专业有少学时物理化学课程需求,课程学时仅为40~56学时,如何用较少的学时获得较好的教学效果,将少学时课程打造成具有 “两性一度”标准的金课,这对授课老师来说是一个极大的挑战。部分观点认为,保留课堂教学内容降低课程难度是少学时物理化学课程的授课思路。本文认为,在适当删减教学内容的前提下,教师引导,学生学会自主学习,才能将物理化学学透学深。本论文从教学方法、学习方法、考核方法等方面对少学时物理化学教学进行探索,期望获得良好的教学效果。

1 重视绪论课,展现课程价值

目前普遍认为学时减少后,绪论课程应该被删除,保留学时讲授理论课程。本文认为绪论课程绝对不能被删减,必须要保留2个学时的绪论课课堂教学。绪论课程要受到重视,因为绪论课是老师与学生的第一次见面,对学生建立这门课程的学习兴趣、学习习惯至关重要。绪论课就可以反映出金课的 “高阶性”标准,需要结合课程内容展现出前沿性和时代性。

绪论课程除了要介绍课程的课程性质、考核方式、学习方法,更重要是结合时下最新的科学前沿介绍课程发展方向。物理化学经历了三个阶段的发展,第一阶段是1887年至1920年,这个阶段是化学平衡和化学反应速率的唯象规律的建立,德文“物理化学”杂志创刊意味着物理化学成为了一门二级学科。第二阶段是1920年至1960年,这个阶段是结构化学和量子化学的蓬勃发展和化学变化规律的微观探索阶段。第三阶段是1960年至今,这个阶段有六个发展方向[2]。

第三阶段的第一个发展方向是从宏观到微观,从看得见的物体到微观原子、分子级别的研究。展示电子显微镜下的纳米材料、分子、离子更加直观,例如用电子显微镜拍摄了粗细只有头发的500分之1的塑料纳米纤维聚集在聚苯乙烯球旁的情景,掉入人类细胞后高分子像花一样裂开,被一滴水溶解的盐粉等。第二个发展方向是从体相到表面,了解表面实际过程,推动表面化学与多相催化的发展。这里可以介绍2015年发表在Nature上的题为 “Vapour-mediated sensing and motility in twocomponent droplets”的论文[3],大量的视频详细介绍了马兰戈尼效应,液滴表面张力不同造成质量传输现象称为马兰戈尼效应。第三个发展方向是静态到动态,分子反应动力学成为非常活跃的学科,这部分可以结合自己的科研介绍,我们设计合成了线性聚合物、线性-支化聚合物和支化聚合物,在水溶液中能够自组装形成胶束,与金纳米粒子形成稳定的胶体溶液,催化对硝基苯酚还原生成对氨基苯酚,通过紫外可见分光光度计监测催化反应的进程,并计算出反应动力学常数。第四个发展方向是从定性到定量,可以结合同步辐射光源的一些特征,介绍从前只能做定性的课题现在可以做定量、原位监测。第五个发展方向是从单一学科到边缘学科,从荷叶出淤泥而不染、仙人掌收集水、壁虎攀爬墙壁等特性介绍疏水材料、亲水材料、碳纳米管阵列高强度材料等仿生材料。第六个发展方向是从平衡态到非平衡态研究,可以讲解2013年Science上发表的题为“Stabilizing Liquid Drops in Nonequilibrium Shapes by the Interfacial Jamming of Nanoparticles”的论文[4],在电场条件下,表面修饰了纳米颗粒表面活性剂的圆形水滴可以变成椭圆形,当电场撤除后,水滴仍然可以维持成椭圆形。

将现代科学前沿与物理化学结合,讲好绪论课,可以使学生对课程产生期待与学习兴趣。绪论课是展现教师授课风格与人格魅力的第一次课程,讲好了绪论课,可以使学生和老师之间建立良好的学习气氛。

2 课程内容主次分明

当教学课时减少后,在有限学时的教学课堂上,是保留较多的教学内容而降低教学深度,还是减少教学内容而保留教学深度,这两种观点一直是争议的焦点。物理化学的授课对象往往是前期已经学习过高等数学、大学物理、大学化学或无机化学的本科生,不同于无机化学或大学化学直接给出热力学公式,物理化学授课中要经过严密的数学推导才会得出公式结论。即使课时降低,对计算过程、公式推导、证明仍然不能弱化和简略处理,这是由物理化学课程的教学目标所决定的。物理化学的教学目标就是要教会学生如何发现问题、解决问题,老师所要教授的是解决问题的思路,而不是仅仅学会用物理化学的知识进行简单的公式套用计算答案。少学时物理化学教学要具有 “高阶性”,是知识能力素质有机融合,培养学生解决复杂问题的综合能力和高级思维,而不是低阶性,仅仅传递知识。

因此结合材料科学与工程、材料化学、资源、环境、工程的专业特点,物理化学授课内容应该主次分明,做到有的放矢。少学时物理化学教学内容中基本保留热力学部分,略讲部分例题与习题,更多的开展素质教育,开展翻转课堂锻炼学生自由讨论的能力。考虑到工程类专业学生电化学、动力学应用较少、表面物理化学与胶体内容在高年级时会得到系统教育,所以课堂内容在电化学部分与动力学部分大幅度删减,主要为电解质溶液、电解与极化、反应理论、光化学反应机理的推导。部分内容如反应速率方程式的推导、生活中的表面现象解释都将以自学或翻转课堂的形式体现。

在热力学教学中要对教学内容进行枝叶的修剪,保持逻辑主线,删减零碎的知识点,弱化反复出现的公式与过程。例如,卡诺循环涉及两步绝热可逆过程与两步等温可逆过程,这些过程功与热的计算在热力学第一定律中都有涉及,所以只需要简略推导得出热机效率,不需要再详细讲解。部分少学时课程认为熵的引出抽象、冗长,不需要推导过程,在少学时教学中将热温熵的推导过程省略,直接给出微熵公式,然后讲解公式的意义和用途。但是我认为这部分推导不能删减,卡诺定理的意义在于引入了一个不等号,不可逆热机的效率小于可逆热机,原则上解决了化学反应的方向问题,而如何由卡诺循环的热温商之和推导出任意可逆循环的热温商之和也等于零,将一个过程的不可逆性转变成大众可以接受的数学公式,克劳修斯由此定义新的热力学状态函数-熵,这个推导过程显然极具数学逻辑思维,恰恰是教学 “高阶性”的体现。老师所要教授的是热力学第二定律知识体系的构建过程,学生在这个过程中学习的是问题引出后,如何利用现有知识体系解决问题,学习的是解决问题的思路,而不应该仅仅是拿来即用的低阶性目标。

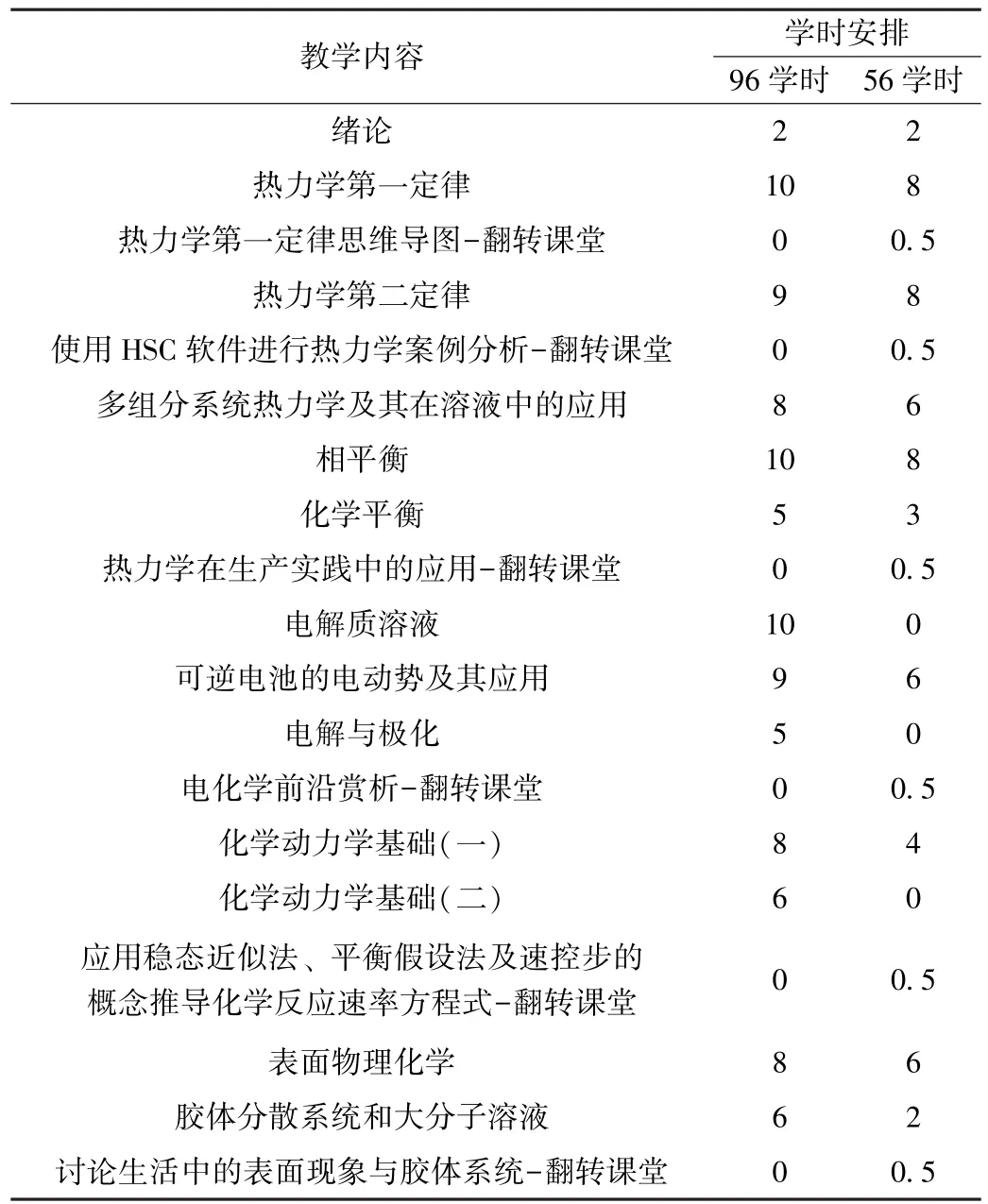

表1列出96学时与56学时物理化学课程的教学内容安排。以96学时物理化学课程选用高等教育出版社出版的 《物理化学》第五版(傅献彩、沈文霞、姚天扬编著),56学时物理化学课程选用科学出版社出版的 《物理化学核心教程》(第三版)(沈文霞、王喜章、许波连编著)作为教材。

表1 96学时与56学时物理化学课程的教学内容安排Table 1 Teaching content arrangement of 96 credit-hours and 56 credit-hours for Physical Chemistry

3 善用HSC-Chemistry进行案例分析开展讨论式教学

保留教学内容的深度,同时未大幅度删减的教学内容会占用较多的课堂教学学时,我们可以通过线下教学与课堂教学相结合,将部分学习内容转为学生自学与自主练习。这样不仅节省课堂教学学时,也可以锻炼学生自主学习的能力,尤其是将现代教学软件与理论知识相结合,督促学生掌握最先进的分析手段,翻转课堂讨论式教学也可以锻炼学生总结知识的能力,将被动学习变为主动学习。

传统意义上,基于实验数据的热力学计算主要依照各种热力学数据手册和科技期刊论文,不同的标准和参考状态往往得出不一致的结果,化学热力学中存在大量的非线性计算,使得手动计算完成热力学分析过程面临巨大的计算难度[5]。在教学中产生的具体问题是,大量枯燥的公式解析占用课堂教学时间,学生在课下没有精力计算,也不具有独立计算的技术能力,使得课程讲解的理论知识严重脱离实际应用,学生只学会了知识,而没有掌握将理论知识熟练应用到生产实践的技巧与能力。由芬兰Outokumpu研究中心开发研制的HSC-Chemistry软件拥有超过20000种无机物详细热力学性质的数据库,拥有22个计算模块,简化了复杂的数据处理过程[6]。

课程设计要具高阶化,设计具有代表性的软件教学内容,建立知识体系。设计4个HSC-chemistry软件的教学内容,包含 “数据查找”、 “反应平衡热力学计算”、 “平衡相组成计算”、“电势-pH曲线绘制”。学生熟练掌握HSC软件单一模块计算。进行案例分析。比如广为人知的合成氨反应,从热力学的角度来考虑温度对转化率的影响。让学生通过该软件进行模拟或计算,从热力学角度提出最优的生产工艺。课上、课下混合式教学,了解学生的学习效果与学习心态。课堂教授理论知识与软件学习方法,课下布置任务,在课上讨论计算过程与结果,了解学生的学习效果。同时定期抽样部分学生,采取交谈或者问卷调查的方式了解学生对软件学习的响应程度和响应效果,以此推测学生如何接受知识,如何构建知识体系。培养学生独立自主学习的习惯与能力。老师只能教授软件的基本计算模式,学生可以自主开发HSC软件更多应用,在自学过程中养成自主学习的习惯,掌握独立学习的能力。

金课的 “两性一度”中创新性要求教学形式体现出先进性和互动性,软件学习是新的教学方法改革,是完成教学目的的一个重要手段。以课堂讲解为主要的教育形式,加以软件辅助使得教学与实践结合的更加紧密,充分展现课程的先进性与互动性,让学生参与进来,可以获得更好的教学效果。应用软件进行案例分析可以让学生强化概念、深化公式理解和应用,并有产出,极大的提高了学生探索的兴趣,从而引导学生走向科研之路。同时理论数据与实验数据的误差分析可以为实验课程的教学改革提供方向。

4 考核方式重视过程

目前物理化学课程考核多是期末闭卷考试成绩占总评成绩的80%,主要是考察学生掌握知识点的情况,督促学生背公式和做大量练习题应考。考核目标决定了考核方式,高阶性的教学应该做到知识、能力、素质的有机融合,重视学生的思维启发与探索。符合两性一度要求的课程的考核方式必然是重视过程,不再仅重视结果,平时成绩可以占到总评成绩的40%,甚至更多,不再单一用期末考试成绩对学生进行考核。平时成绩的考核内容要细分,每个知识点结束后可以进行随堂问答,每个章节结束后可以进行一道综合性大题的解答。对于勇于上台发言,讲解随堂问答的同学给予鼓励性加分。考核方式要多种多样,除了进行问答、测试、作业、课堂点名签到,还可以制定一些论文题目开展分组研讨、翻转课堂、学生互评等。例如开展绘制热力学第一定律的思维导图、利用HSC软件进行完整的热力学案例分析、复杂反应速率的近似处理法解决动力学问题、电化学在生产实践中的应用、生活中的表面现象解释等内容,开展翻转课堂,学生在课堂讲解5分钟,老师和同组学生对上台展演的学生共同打分与点评。将考核变为重视学习过程,学生必然会投入更多的精力参与自主学习。

我校2019级本科学生实行大类招生,他们在大学二年级时将面临少学时物理化学的教学改革与实践。本论文所提出的教学方法、学习方法、考核方法等方面对少学时物理化学教学进行的改革与探索,适应新的教学浪潮,致力于打造金课,必将获得良好的教学效果。