浅谈小学数学思维“可视化”的三点策略

2020-04-16江苏省苏州大学实验学校

江苏省苏州大学实验学校 陆 椿

发展学生的数学思维,通过数学教学来培养学生的思维能力,是数学教学的根本任务之一,也是核心素养背景下数学教育的价值追求。然而无论是形象思维还是抽象思维都极具抽象性,课堂上教师通过引导学生多感官操作,让数学思维“可视化”,帮助学生把思维路径呈现出来,更好地让学生反馈数学学习中的不足和优势,“可视化”数学教学是发展学生数学思维的有效途径之一。

一、做一做

数学思维的培养过程缓慢而艰巨,往往是伴随着教学活动由浅入深产生的。这种特质对教师的教学提出了要求,同时也对学生的学习产生了正向影响。思维本就是一种抽象的概念,对于小学生来说,数学这一课程的引入更是对认知的极大的挑战。小学阶段的数学教学对学生今后的数学学习以及科学理性思维的培养都起着至关重要的作用。因此把“可视化”思维运用于教学更需要教师细致的教学规划。抽象的数学思维要在课堂上得到外显,离不开数学活动。为了更直观地让学生体会到数学思维的运用,在教学时,教师通过引导学生动手“做”,让学生经历操作、演示、实验、实践等过程,从而能观察出学生的思维走向,进而更好地培养发展学生的数学思维。

在第一学段,让学生动手“做”所借助的工具非常多,特别是在学习“数与代数”模块中,可以选用小棒、计数器、算盘等工具。学生借助工具,亲手触碰小棒等学习工具来将数字具象化的过程,来呈现学习数数或是加减法等内容时,就是一种简单的让教师能充分观察出学生的思维过程的教学措施。

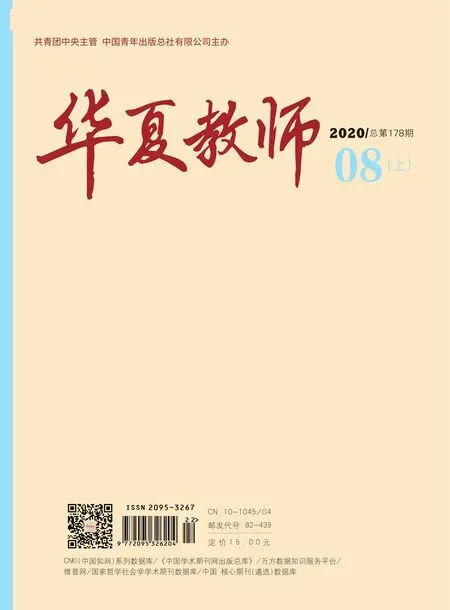

例如:一年级《两位数加整十数一位数》,教学45+30 和45+3,你是怎样算的?当学生用摆小棒的方法计算45+30 时,教师要引导学生先摆哪个数,再摆哪个数,为什么要这样摆?学生在摆小棒时,往往会这样摆:把3 捆和4 捆放在一起(如图1),这是因为几捆的就和几捆的放在一起。而在计算45+3 时,学生是这样摆的:把3 根和5 根放在一起(如图2),这是因为几根的和几根的放在一起,如此通过学生的动手“做”,充分展现了学生的数学思维,也体现了计算时的基本算理,3 个十和4 个十合起来,5个一和3 个一合起来。通过学生的动手“做”,区别了不同的算法。

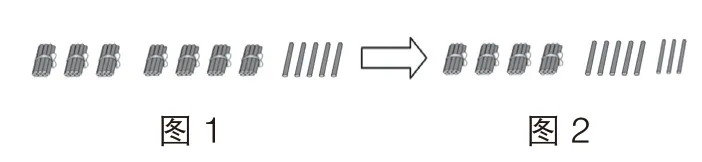

再如二年级《认识千以内的数》,当教学九百九十九添上1 是多少时,往往让学生经历边拨计数器边数数的过程,学生会如下操作(如图3):

图3

根据学生的生活经验,九百九十 九添上1 是一千,那么一千这个数是怎么来的呢,是何意义呢?通过拨珠,学生对一千这个数的含义会更深刻,个位添上1 颗满10 向十位进1,十位添上1 颗满10 向百位进1,百位添上1 颗满10 向千位进1,原来10 个一百是一千,1 个千是一千。

小学阶段的学生普遍处于心智不成熟的状态,这种情况在小学低年级的学生日常学习生活中更为明显。低年级学生学习经验和人生经验浅薄,很容易跟不上教学思路,经常呈现的思维是零碎的片段。上例一年级学生对于计算较为抽象的题目,对于初学数学的低年级小学生这样特殊的受众群体确实有一定的难度,对于教师来说,帮助学生打好数学基础培养数学兴趣是教学的关键。而教师采用“可视化”的教学策略,使用“做一做”的方法将数学思维更直观地呈现了出来,这样教学难点就迎刃而解了。而二年级学生的数数结合操作,则让数数过程中“满十进一”的计数规则,以及对于十进制有了更加深刻的认识。“可视化”的数学教学通过学生的动手“做”,让学生思维更清晰,借助学生的动手“做”,让思维更有迹可循。

二、画一画

在数学学习过程中,练习也是重要的一个环节。因此,数学思维的培养在练习这一步骤中也应该有相应的体现。学生在数学练习中,可以把自己的思维过程通过文字、符号或图形等表示出来,画图是一种较简洁易行的方法之一。

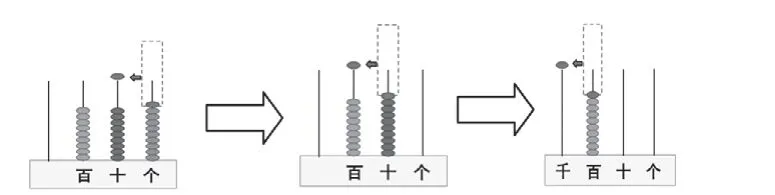

例如:二年级《认识方向》,当学生认识了地图上的(上)北、(下)南、(左)西、(右)东之后,要解决物体与物体间的相对位置时,就可以通过“画一画”的形式,很好地解决问题。如:学校在人民桥的( )面,在体育场的( )面;少年宫的西北面是( ),西南面是( )。学生会呈现出箭头形式(如图4):

图4

学校在人民桥的哪一方向,从已知的人民桥指向未知的学校位置,那么箭头所指的方向就是所要的方向;同理,根据这样的思路去解决学校在体育场的哪一面,就迎刃而解了。少年宫的西北面是什么,从已知的少年宫指向西北方向,就知道西北方向有什么了。从图中的箭头可以看出,学生已经分清了要问的是什么,相对于谁来说,然后用画箭头的方式来找出他们之间的相对位置。学生的动手“画”是学生自我解决数学问题的一种方法,不同于以往的平面单一思考,简单的线条也能让遇到的难题变得立体化,更加有利于学生答题,是一种有效且适用的答题方法,也体现了学生解决问题的思维方式。

再如:三年级《小数的初步认识》,在表征小数,理解小数含义时,让学生用直观图表示出0.6 元,结果不同的学生呈现出不同的表征方式。有的学生是画了一个长方形,觉得0.6是其中一半再多一些,于是在中间多一些的地方直接画了一条线,像这样的学生仅仅只停留在会读会写水平,但对小数含义的理解还较模糊,他的直观图仅仅是根据生活经验,凭借感觉来画的。有的学生觉得凭感觉画一条线来表示0.6 肯定不准确,于是他觉得应该把长方形平均分成10 份,取其中的6 份,才能表示0.6,像这样的学生已经理解了小数的具体含义,并能用这样直观的图来表示其中的0.6,这类学生已经有了一定的直观思考与定量表达。还有的学生是画了一条线段,平均分成了10 份,取其中的6 段,来表示0.6,像这样的学生他的认知水平在解题的过程中又得到了进一步的提升与发展,数学思维也得到了锻炼。

以上述教学实例为例,通过简单的线条绘制和示意图的展示,不仅在程度上丰富了教师教学的策略,更让教师直观地看出了学生不同的思维路径和水平。“可视化”的数学教学不仅具象化了抽象的数学概念,便利了学生学习,也让学生在学习新知识、巩固旧知识的同时将思维现状直观地反馈给了教师。在这样相互便利的基础上,教师也有了更好地了解学生思维现状的机会,“可视化”的数学教学有利于教师及时调整教学策略。

三、说一说

在新课改指导的教学中,要让学生成为课堂的主人,给予学生充分表达观点的时间与空间。而数学课程是更需要学生独立思维参与的一门学科,教师在日常教学的过程中,在倡导学生积极参与的同时,更应该培养学生的数学表达能力,通过师生和生生之间关于数学的对话、沟通、质疑与辨析,逐渐帮助学生培养运用数学思维的表达能力,良好的习惯的养成不仅能使学生的表达更准确,还能进一步提升和发展学生的数学思维。

例如:二年级《有余数的除法》,用12 或13、14、15、16 根小棒分别摆一个4 根小棒搭成的正方形,结果会怎样?通过学生的操作及观察比较,学生能发现除法算式中的余数都要比除数小。这时候教师追问,为什么余数一定比除数小呢?如果余数等于除数或大于除数又会怎样呢?学生思考并回答,余数是剩下的小棒,不够再搭一个正方形,所以余数肯定比除数4 小,如果余数等于除数或者大于除数,还可以再搭一个正方形,商就会增加1。当学生能够使用自己的语言将他对余数为什么要小于除数的道理表述出来时,就说明学生对有余数除法计算的理解已经到位了,同时也表达出了清醒的解题思路。

数学思维用语言的形式表达出来,在促进数学学习的同时也给了学生在学习中锻炼语言表达能力的机会。思维跟语言表达相结合,口脑结合,让学生的数学思维能得到更进一步的提升与升华。如:二年级《两步计算解决简单实际问题》,解决问题在低学段中需要让学生具备会说已知什么,要求什么,以及解决该问题是怎么想的?数量关系式的具体表达对于低年段的学生来说还是较难的,在教学过程中,用自己的话来表达就很有必要,这样的表达不仅是解决了问题,同时也展现了学生的思维。例如:原有37张画片,又买来了13 张,送给小芳15 张,还剩几张?讨论中有这么几种想法:①原有37 张加上又买来的13张,再减去送给小芳的15 张,列式:37+13-15。②可以用一共的37 张先减去送给小芳的15 张,再加上买来的13 张,列式:37-15+13。③把送给小芳的15 张减去买来的13 张等于2 张,再用一共的37 张减去2 张,就还剩35张,15-13=2(张)是多送出去的2 张,多以用37-2=35(张)。前两种方法是属于简单思维,而第三种思维就有了一定的提升,对几种数量之间的关系理解得很透彻了。

本文通过对数学思维“可视化”教学的策略的分析与介绍,简要地梳理了这一策略操作的必要性和可行性。通过学生的操作与实践,将数学思维通过实物教学工具呈现出来;通过画图,将数学思维以直观图形表征;通过语言表达,将抽象的数学思维外显化。良好地运用“可视化”策略教学,更需要教师和学生的配合,教学中重视教师对学生实际操作的指导,灵活地运用多感官学习途径,就可以将“看不见”的数学思维“可视化”,从而提高和发展学生的思维水平。 ▍