济阳坳陷长堤地区走滑构造特征及对油气聚集的控制作用

2020-04-14程燕君吴智平

程燕君,吴智平,张 杰

(中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛 266580)

走滑断层并不是一条平直的断层,在其弯曲和叠置部位往往派生出局部拉张或挤压应力,因此其对油气的运移和封堵具有双重效应,导致在走滑断层附近油气成藏复杂化,增加了勘探的难度。前人研究认为长堤地区主要以伸展构造为主[1-5],而近年来越来越多的研究成果表明,该区受走滑作用影响明显,其中以NNE 向走滑构造为主,且伴生大量NE向以及近EW 向次级断层,复杂的构造条件对长堤地区油气成藏与分布有着重要的影响[1-5]。根据目前勘探情况可知,长堤低凸起油气主要聚集于浅层,潜山油气不发育;就浅层而言,油气主要集中分布于长堤走滑断裂带中部,南部和北部油气分布相对较少。结合前人的研究成果,笔者进一步对长堤地区走滑构造对油气聚集的控制作用进行研究,探讨造成油气差异富集的原因,以期为该区今后的油气勘探提供借鉴。

1 区域地质概况

长堤地区位于济阳坳陷沾化凹陷东北部,主要包括长堤低凸起及其周缘洼陷。凸起北部和东部以缓坡带伸入黄河口凹陷,东南部以孤东断层与孤东低凸起相隔,南部与孤南洼陷相接,西部以长堤断层分隔,与孤北洼陷、桩西洼陷相邻(图1a)[6-7]。长堤断层和与其相邻的孤东、垦东断层在黄河口凹陷均可以找到与之相对应的郯庐断裂带分支断层,且整体表现为NNE 向展布,由此可知长堤断层的形成与郯庐断裂带新生代右旋走滑应力场有关(图1b)。其中长堤低凸起的形成主要受西界长堤边界断层的控制,低凸起上为披覆于中生界基底之上的新生界[2],从下至上主要发育东营组、馆陶组和明化镇组,部分地区发育沙河街组一段和二段,低凸起整体表现为南高北低、西陡东缓的构造形态。

长堤断层不仅控制着长堤地区的构造形态,而且对其油气聚集与成藏具有重要的影响[1-3,7-11]。从图1b可知,长堤地区油气藏主要分布在由长堤断层所控制形成的孤北洼陷深部和长堤低凸起浅部,且长堤断层中部油气比较聚集,两端相对较少,这均与长堤地区复杂的构造特征密切相关。

2 构造特征

长堤断层为研究区主要的控制断层,同时伴生大量的NE 向以及近EW 向次级断层。受郯庐断裂带不同地质历史时期活动的影响,长堤地区新生代以来经历了多个阶段的构造演化,且内部各构造单元的构造演化具有明显差异。正是由于这种差异性,使得长堤断层并非是一条单一的断层,而是在不同构造层由不同方向、不同性质的多组断层组成,所以严格意义上说,长堤断层应称为长堤断裂带[10]。因此,对长堤地区构造发育特征的研究应以长堤断裂带为主。

2.1 平面发育特征

图1 长堤地区区域构造位置及油藏分布Fig.1 Tectonic framework and hydrocarbon accumulation in Changdi area

由于长堤断裂带受不同地质历史时期、不同性质构造活动的影响,不同区段断裂带性质以及剖面结构存在明显的差异,因此将其分为北段、中段和南段3个部分进行分析。在新生代受郯庐断裂带右旋走滑应力场作用,平面上长堤断裂带北段和南段为“S”型走滑释压弯曲段,断裂带性质表现为走滑拉张作用,走滑断裂两侧断块在此离散,地层因张扭作用而形成张扭性构造;中段为“S”型走滑增压弯曲段,走滑断裂两侧断块在此汇聚,地层因压扭作用而拱升形成压扭性构造[12](图2)。

2.2 剖面发育特征

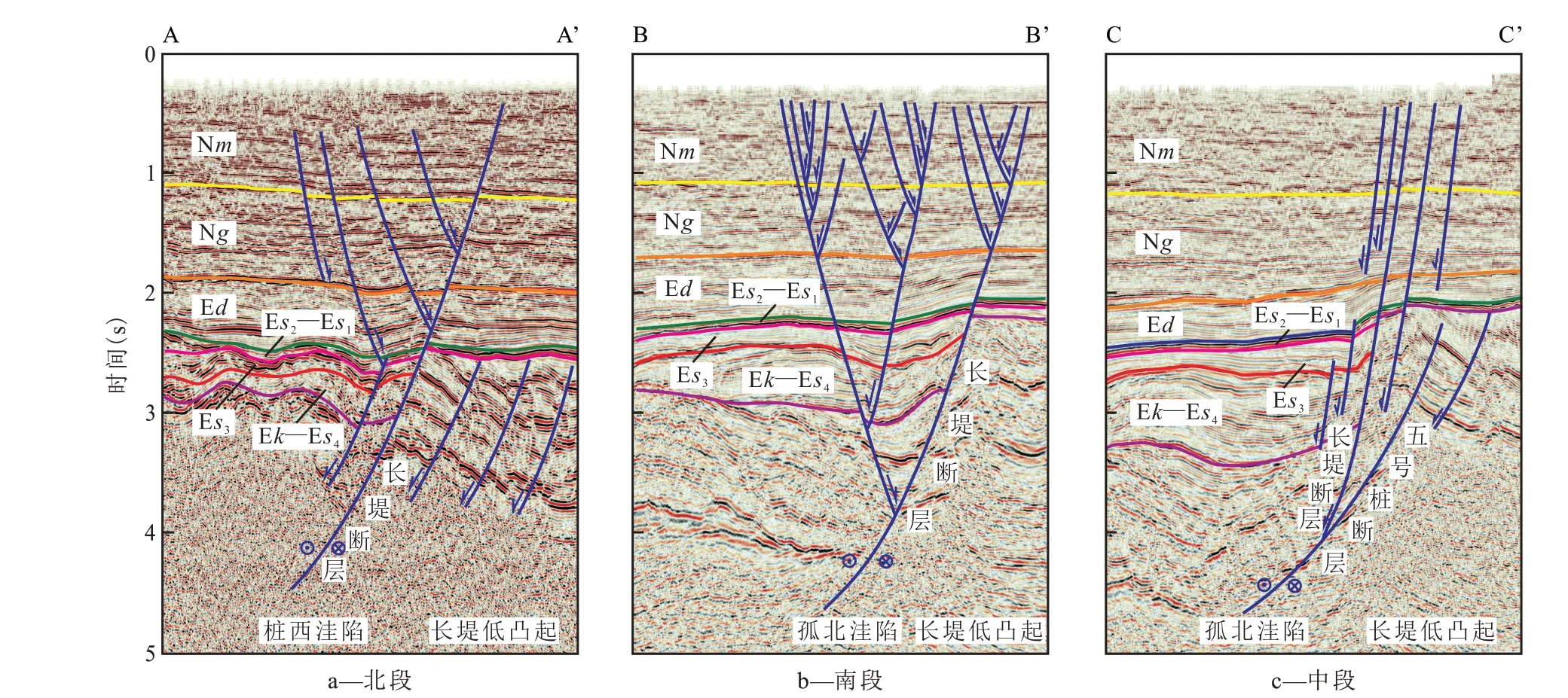

对长堤断裂带不同区段、不同性质断裂剖面进行分析,断裂带北段和南段剖面(图3a,3b)显示,其主断面陡立,向下切割新生界基底,向上切割至明化镇组,倾向为NW 向,深部主断面两侧地层较平缓,未发现明显挤压现象,且下降盘断层落差较大,表现为单一铲式正断层;浅部地层次级断裂发育,与主断层组合形成多级“Y”字形或似花状构造,表现为明显的走滑性质,这些现象与“S”型走滑拉张作用相吻合,为释压弯曲段。断裂带中段剖面(图3c)显示,其主断面相对于北段和南段更加直立,倾向为NW 向,深部主断面与中生代形成的五号桩断层相接,存在明显的转换关系,断层两侧地层发生弯曲,断面紧闭,存在明显的挤压现象;浅部地层次级断裂较发育,且断面直立,剖面上与主断面侧列平行展布,表现为明显的走滑性质,这种现象与“S”型走滑挤压作用相吻合,为增压弯曲段。

2.3 断裂演化过程

图2 新生代长堤断层增压、释压发育模式Fig.2 Cenozoic fault developing modes of Changdi fault during pressure increasing and pressure releasing processes

图3 长堤断层不同区段地震剖面Fig.3 Seismic profiles for different sections of Changdi fault

针对走滑断裂弯曲派生的张扭和压扭构造,前人进行了物理模拟实验[13],该实验与长堤断层右旋走滑运动方式相吻合。结果显示:在右旋走滑作用下,随着主断层走滑位移量的增加,“S”型走滑断裂中间弯曲段受挤压作用,断面紧闭表现为压扭性,而南北两端表现为张扭性;此外,在主走滑断面附近派生次级断裂体系(图4)。

在新生代不同时期活动的断裂的分布特征反映出长堤地区断裂体系发育具有明显的时空差异性。

孔店组—沙四段沉积时期长堤地区主要受郯庐断裂带左旋走滑运动影响[14-15],西部边界主干断层以五号桩断层NW 向左旋走滑拉张性质为主,表现为断距较大的正断层。此时长堤断层开始形成,区域内开始发育NE 以及EW 向次级断层,数量较少,与主干断层斜交,主要集中在长堤低凸起北部和南部地区,中部地区相对较少(图5a)。

图4 长堤地区右旋走滑物理模拟实验Fig.4 Physical simulation experiment of dextral strike slip in Changdi area

沙三段—东营组沉积时期郯庐断裂带由左旋走滑变为右旋走滑[14-15],长堤断层开始继承改造NW 向五号桩断层,表现为NNE 向右旋走滑断层。在平面上,长堤主断裂呈“S”型展布,沙三段沉积时期断面连续,且长堤低凸起上次级断层发育较少;至沙二段和沙一段沉积时期,长堤断层活动强度开始减弱,长堤主断裂面开始不连续,表现为由2 条NNE 向次级断层左阶侧列组成,且长堤低凸起上NE 以及近EW 向次级断层有所增加;至东营组沉积时期,断层活动强度进一步减弱,同时长堤断层北部和南部由于走滑拉张作用,断面连续性降低,由多条NNE 向次级断层左阶雁列组成,中部断层由于受走滑挤压作用,断面紧闭且连续性较好,为单一次级断层,此时长堤低凸起次级断层发育特征与沙三段、沙二段和沙一段沉积时期相似,但次级断层总体数量明显增加(图5b—5d)。

馆陶组—明化镇组沉积时期长堤断层活动强度明显减弱,到后期逐渐停止活动。主断面北部和南部次级断层有所减少,断裂规模明显减小,由一系列小的次级断层左阶雁列组成,但由于北部断层活动性强于南部,因此北部次级断层更为发育;中部断层连续性依然较好,走滑强度减弱,相比于东营组沉积时期长堤低凸起次级断层有所减少,断裂主要集中分布于长堤主断层的南部和北部,中部相对较少(图5e)。

3 走滑活动对油气聚集的控制作用

长堤地区油气储量十分丰富,目前已探明油气总量可达3 585.23×104t[1-4,8-9,16-20]。长堤低凸起的油气主要在新近系浅层聚集成藏,而相邻孤北洼陷油气主要富集于古近系,新近系浅层未成藏[21-23]。长堤地区浅层油气成藏区主要位于长堤低凸起中段,北段和南段油气分布相对较少。整体而言,长堤地区油气分布存在明显的时空差异性,而对于这种差异性的成因机制前人还未做出明确的研究,因此笔者结合研究区走滑构造特征,对其油气聚集的控制作用进行分析。

图5 长堤地区新生代不同时期活动断裂分布Fig.5 Distribution of active faults in Changdi area in different stages of Cenozoic

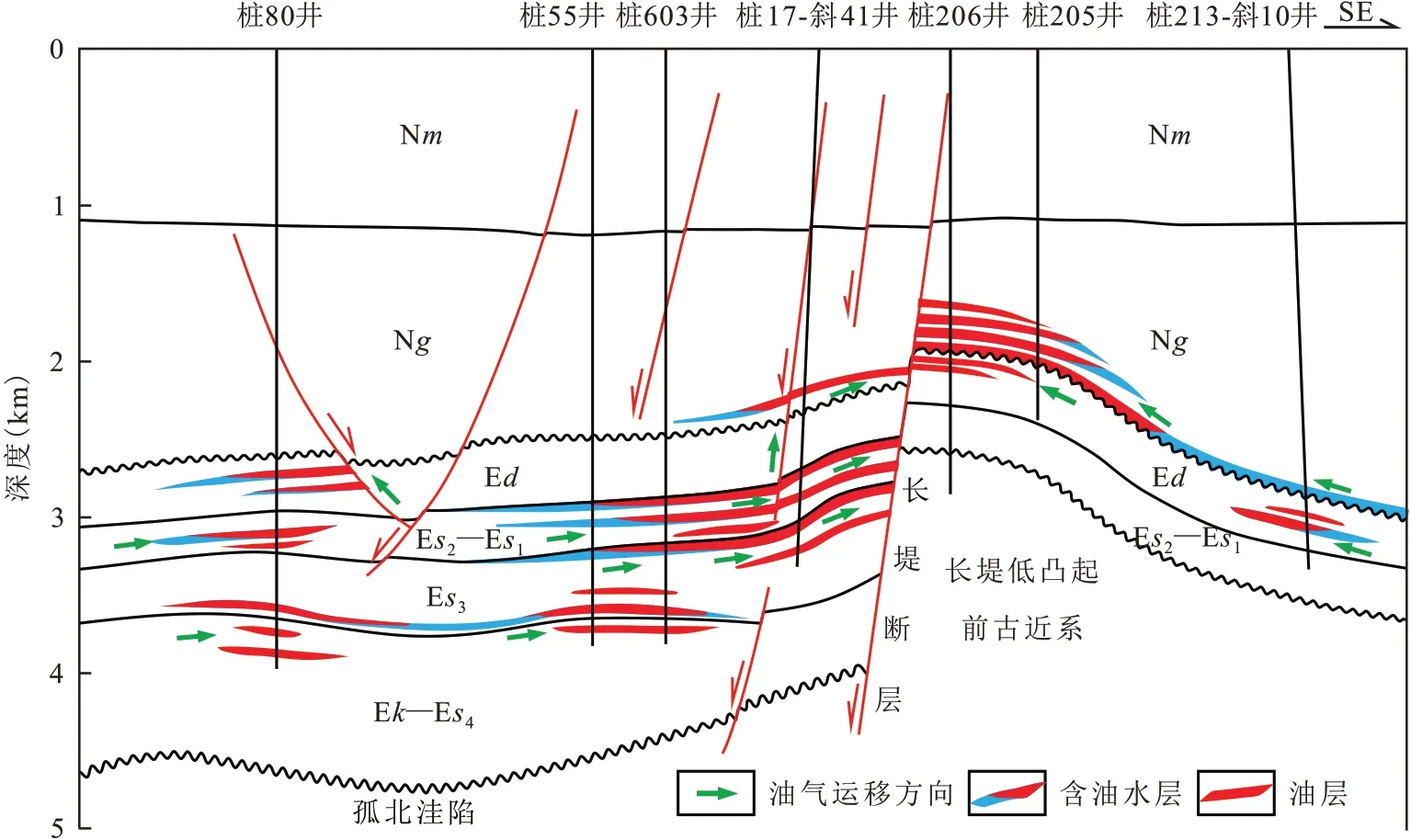

根据对长堤潜山带油气分布规律及走滑断裂带构造特征的综合分析可知,长堤走滑断裂带为研究区主要的油气运移通道,其断裂带的结构和性质对长堤地区的油气运聚和成藏起到重要的控制作用。长堤走滑断裂带在长堤低凸起中段为“S”型走滑断层弯曲段,断面紧闭,分隔性强,深洼区的油气被断层阻隔,未能穿过断层运移至长堤和孤东潜山成藏,而是在断层西侧孤北洼陷的陡坡带成藏(图6),这也就是目前在长堤、孤东、垦东潜山未发现大规模潜山油气藏的主要原因;至浅层该类断层分割性减弱,通过砂体和拉张断层运移至浅层的油气会沿着该类断层继续运移并成藏。此外,由于长堤地区南高北低的构造形态,使得长堤低凸起东北部桩东凹陷的油气可以沿着斜坡带的不整合面以及储集砂体进行横向运移,最终在浅部层系圈闭中聚集成藏。

长堤走滑断裂带南段和北段为长堤地区油气贫瘠区。长堤走滑断裂带在长堤低凸起南段和北段为“S”型走滑释压弯曲段,断面开启,孤北洼陷生成的油气一部分沿着长堤断裂带南段和北段垂向运移,最终在地表逸散,使得南部和北部地区次级断层的侧向封堵性较差,油气难以聚集成藏;另一部分来自桩东凹陷的油气沿着长堤低凸起北侧斜坡带的不整合面和储集砂体向长堤低凸起中段构造高部位圈闭中运移,而北段和南段由于地势较低而难以聚集油气。

4 走滑增压弯曲段油气成藏模式

基于上述研究,笔者总结出长堤地区走滑及派生构造对油气成藏的控制模式,由于油气主要在长堤低凸起中段成藏,而南段和北段成藏较少,因此建立长堤断裂带中段油气成藏模式为走滑增压弯曲油气成藏模式。长堤地区增压弯曲段由长堤断层右旋弯曲走滑作用所产生,该断层平面上表现为一条“S”型断层,中间弯曲段增压;剖面上表现为地层向上拱张,断面紧闭,倾角较大,对油气起到良好的分割和封堵作用,因此油气未能运移至潜山成藏;此外,浅部次级断层发育,对浅部油气聚集成藏起到了关键的控制作用(图7)。具体而言,长堤地区走滑增压弯曲段油气成藏模式为:①浅层成藏。长堤断层断面紧闭,断层分割性强,少量油气沿着该断层运移,大部分来自于孤北洼陷油气沿着派生的NE 向断层运移至浅层成藏,同时桩东凹陷的油气沿着缓坡带运移至长堤地区浅层成藏。②双源、多层系供烃。长堤地区向西通过长堤断层和孤北洼陷相连,向东以缓坡伸入桩东凹陷,两侧凹陷(洼陷)均可向研究区供烃,油源条件较好,目前沙河街组烃源岩为主力烃源岩层系。③复式输导体系。长堤地区西部主要是以派生的NE 向正断层以及砂体作为主要的输导体系进行垂向输导,生排烃期断裂活动,有利于油气向浅层输导,而东部以不整合面和连通砂体为主要的输导体系进行侧向输导。

5 结论

图6 长堤地区油藏剖面示意Fig.6 Hydrocarbon accumulation framework of Changdi area

图7 长堤地区走滑增压弯曲段油气成藏模式Fig.7 Hydrocarbon accumulation mode for strike-slip pressurization flexure in Changdi area

长堤断裂带由于受不同地质历史时期、不同性质构造活动的影响,不同区段断裂带构造特征存在明显的差异性。长堤断裂带具有明显的走滑特征,同时由于断层弯曲,不同区段应力具有明显的差异。长堤走滑断裂带中段为“S”型走滑增压弯曲段,地层受走滑挤压表现为隆升,形成有利于油气聚集的小型背斜和断鼻构造,且次级断层发育,孤北洼陷的油气可以沿着派生的NE 向次级断层运移至浅层成藏,同时桩东凹陷的油气沿着缓坡带运移至长堤地区浅层成藏。南段和北段为“S”型走滑释压弯曲段,地层受走滑拉张表现为断陷,且次级断层侧向封堵性较差,使得油气沿断层向上运移,最终在上部地层中逸散,难以成藏。该研究成果对济阳坳陷乃至渤海湾盆地走滑断层“S”型弯曲段的油气成藏研究具有重要的借鉴意义,目前在渤海辽东湾地区发育多个“S”型走滑弯曲段,以辽东低凸起地区为例,其为典型的“S”型走滑增压弯曲段,并发现了大量的油气。长堤走滑断裂带中段属于走滑增压弯曲段油气成藏模式,具有浅层成藏,双源、多层系供烃和复式输导体系3个成藏特征。通过分析和研究长堤地区走滑构造特征及其对油气聚集的控制作用及成藏模式,可以为进一步提高油气勘探开发效益提供保障。