涩泽龙彦的“奇”与“理”

2020-04-13陈嫣婧

陈嫣婧

在试图理解“奇幻”这种特殊的美学风格时,我常常苦于不知该如何去定义它。何为“奇”?何为“幻”?如果“奇”是相对于“常态”而言,那么是否所有具备异质特征的事物都可称为“奇”?如果“幻”是相对于“实在”而言,那么是否所有尚未经过科学论证的现象都可称为“幻”?若如此,那么用“奇幻”来形容涩泽龙彦的文学倒也有几分恰当。他对诸多诡秘现象的极度痴迷,对异色美学的热烈追求,让他本人看起来实在与学究的身份相隔万里,特别是在“二战”后日本的大环境中,倒更像个特立独行的先锋艺术家。

涩泽龙彦的先锋,在二十世纪六十年代的日本文坛确是有目共睹。他与三岛由纪夫、细江公英的友情以及他们对涩泽的推崇褒扬,使其在文学艺术的圈子里徜徉得如鱼得水。涩泽本人自带强大的艺术气场,细江镜头下的他腼腆中透着诡谲,或手拿骷髅,戴着墨镜,或站立在背光的阴影之下,或坐在堆满了各种奇怪物件的书柜前,影像中的涩泽龙彦即便以今日的目光来丈量,其独有的美的特质也仍然毫不过时。然而有意思的是,也正是在这频繁以先锋姿态示人的六七十年代,他本人的创作却并没有直接奔往某种理想状态,反而是以大量的译介来展现其对西方文艺思潮的深入理解。一九五三年从东京大学法文科毕业时,他完成了毕业论文《萨德的现代性》;一九五九年翻译萨德的《美德的不幸》,路数遵循的是相当典型的“学院派”。然而由于他选择译介和研究的对象过于惊世骇俗,在翻译萨德作品后不久,就以持有、销售猥亵书籍的罪名被起诉。此事震惊学界,在社会上也引起一定争议,加之他当时主编的文艺刊物《血与蔷薇》从编选内容到杂志封面也都充满离经叛道的悖德感,以至大众实在很难将这么一个前卫而叛逆的人与沉稳保守的书斋学者关联起来。

涩泽龙彦(1928-1987)

一

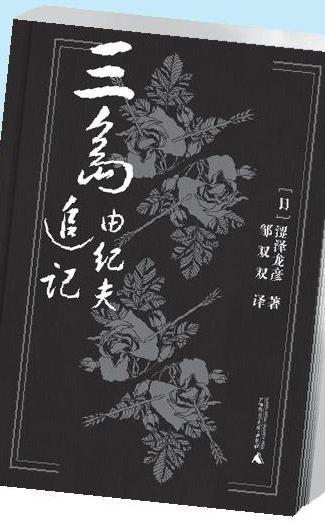

于今回想,涩泽龙彦当时之所以没有直接走上创作道路,可能是因为处在舆论的风口浪尖上,他需要更直接地表达自己的文艺观,这既是为自己辩护,也是借此捋清那些看似悖谬的观念背后庞大的思想体系和深刻的时代原因。毕竟明治维新后的日本虽然一贯以西学为重,但始终更偏重于知识的实用性,在文学艺术上,澀泽对西方现代美学和各路文学思潮的接受是较他的前辈大大进了一步的,这也使得他需要面对更多困难。甚至连他的挚友三岛由纪夫,也对经由他的译介而得以了解的萨德哲学产生过一定程度的理解偏差,以至于在其自杀亡故后,涩泽怀着悲愤痛切的心情写了大量的分析文章和回忆性随笔,合成一册《三岛由纪夫追记》。此书的写作年份跨度极大,据作者本人回忆,从昭和三十六年(1961)一直持续到昭和六十一年(1986),在此期间,他坦言自己对三岛的理解以及对他死亡诉求的剖析,多少发生了一些变化。这场轰动的自杀事件对他精神的冲击始终是巨大的,甚至被定格到了“自我宿命之觉悟”的层次上。在这本书里,除了回怀类文章,私以为那些剖析萨德和三岛思想异同点,分析他们各自作品美学特质的阐释性文章是最有价值的,也最能体现涩泽本人对文学与个体生命之间关系的思考。虽然它们不足以构成严谨的学术范式,很大程度上仍被归于文学随笔一类,但作为一个对文学理论有着深入了解,并对文本阐释有着相当经验的“学院派”,涩泽的学术思维也在活跃自然的随笔语言表达中展现得淋漓尽致。

《三岛由纪夫追记》[ 日 ] 涩泽龙彦著邹双双译广西师范大学出版社 2017 年版

《萨德侯爵夫人》[ 日 ] 三岛由纪夫著陈德文译上海译文出版社 2016 年版

涩泽与三岛的关系,具体说来类似于文学殿堂里的共享者,比如《萨德侯爵夫人》作为三岛后期非常重要的一个剧本,为其提供素材资源的正是涩泽,三岛还在序言里特别感谢了他。那么《萨德侯爵夫人》到底是一个怎样的剧本呢?首先,它相当完美地传承了日本传统戏曲能剧的象征性。对能剧十分熟悉,并写作过《近代能乐集》的三岛显然发现了萨德在象征层面或者说观念层面上的重大意义,并且找到了他与日本式人格的某些对接点。所以剧本以萨德夫人为中心,要解决的一个核心问题是:夫人的贞淑到底具有怎样的内核?是什么支撑着这名女性在任何情况下都能坚持对萨德的绝对忠诚?但事实上对这种绝对忠诚的拷问并非面向萨德,而是面向夫人所坚持的“贞淑”这一观念。在这方面,剧本是理解了萨德思想之精髓的,确实,两人都是观念的强势持有者,故而三岛会被萨德吸引有其理所当然的一面。

但在三岛离世后,涩泽的想法产生了些许变化,他开始关注他与三岛对萨德理解的不同。“我心目中的萨德是彻头彻尾立足于地中海式传统的、十八世纪自由思想者。而三岛由纪夫的萨德观和我的有些不同……如果说我的萨德是具有几何学精神的明朗的萨德,是乌托邦世界的萨德,那么三岛氏的萨德则是陶醉于官能性的阴暗的萨德,是成为‘众神的黄昏的萨德。”在涩泽看来,对萨德作品进行官能化的理解很可能是三岛在接受其思想时存在的误区。对于萨德,涩泽更强调他的观念性,他思想中的乌托邦色彩。也就是说萨德笔下悖德的极恶世界本身并无存在的现实可能性,它是由一种“悖反”思维建立起来的,是基于对日常的、秩序化的、道德化的世俗生活的颠倒。萨德想要探讨的是被颠倒以后的观念世界的形态,考察它是否可能具备独立的价值。涩泽在研究萨德时对其所处的那个时代十分敏感。萨德身处变革时期,贵族出身的他与大革命时代的社会氛围及政治走向格格不入,但他又试图从时代的变革和崩塌中寻找到合理的阐释方式,获得一种能够与日常对接的思路。于是他依赖于“颠倒”,并发现在那个被他“颠倒”以后的观念世界里发生的一切依然遵循着某些日常化的法则,亦即纯粹的恶依然分享着善恶并存的常态世界的秩序结构。而三岛正是在这一点上出现了理解的误差,虽然作为“倒错美学”的忠实奉行者,他也拥有颠倒着看问题,反向榨取意义的独特思维方式,但同时也必须承认,日本文学中“耽美”的一面早就如基因一般深深植根在他的观念中,故而将萨德思想进行官能化的处理,用唯美的理念去窄化萨德对现有世界秩序的颠倒,便显得顺理成章了。事实上,对纯粹美的探讨与对纯粹恶的探讨一样具有显而易见的观念化倾向,这与日本的唯美主义文学传统亦有相似之处。例如谷崎润一郎的唯美主义文学同时被称为“恶魔主义”文学,乍看之下令人费解,美怎么会是恶的呢?基于“真善美”维度之下的美固然不可能等同于恶,因为它是一个综合的概念,包含道德化、伦理性的内涵。但“纯粹美”,即“唯美”却被要求将上述这些内涵统统移除,这种将一个抽象概念的外延不断缩减、进行提纯的方式,势必导致将“美”引向“恶”,使之被打造成一面投射人类欲望、权力与罪恶的镜子。

于是对官能的依赖很容易使三岛得出“诸神的黄昏”这一结论,因为在他的理解中,恶的凸显是以神性的隐退作为前提的;而萨德却没有这样的表达,恰恰相反,萨德虽然整个儿地颠倒了神,但也同时从反向论证了神,这种颠倒始终是观念上的颠倒,是基于思想者的抽象理念。但这种倒错关系到了三岛那儿,却成了涩泽所说的“内外辩证法”,即肉体和精神的倒错。三岛认为肉体是一个人精神的隐蔽所,肉体可以隐喻精神,也可以泄露精神的秘密。通过锻炼肉体,三岛成功隐藏起了自己精神的耻部(也就是自卑感)。同时,肉体被认为只有通过受苦才能确定自己的存在,所以“血—美—死”的三角模态成了三岛美学的核心内容。在《镜子之家》中,他这样写道:“他美丽的肉体要达到真正的存在,倘若仅仅是被肌肉厚实的城墙围圈起来,就难免存在着某种缺憾,即是说缺乏鲜血。”在这里,鲜血成了一个可以代表“存在”的符码,仿佛只有通过流向外部的血,存在方可被证明。然而,熟悉三岛的涩泽却认为“三岛氏不是实然性的人,而是应然性的人。不是他相信神秘现象,而是他必须相信”。那么要完成这种从实然到应然的转化,就不仅意味着肉体需要被观念化,而更意味着观念需要被肉体化,也就是说,用肉体来使观念得到显现。

三岛由纪夫 (1925-1970)

相比三岛,涩泽对法国文学的理解会更全面一些,在研究过萨德、巴塔耶等人的暗黑美学之后,他意识到所谓的残酷之美应该被理解为一种揭示美的本质的途径,即从审美角度去体会残酷、黑暗,并从中获取一定的审美愉悦,这自始至终都是基于人的意识的行为,或说是以意识为主导的行为。虽然对三岛的美学观以及他的自杀抱有深刻的理解,但涩泽自己是不赞同的,正因为他理解美,同样也就理解了它的限度,美本身不可能成为一个人存在的唯一根基,否则不是引向犯罪便是引向自戮。从对三岛自杀事件的不断理解和阐释中,我们可以明确感受到涩泽本人对理论的运用在不断成熟,或者说,正是三岛的自杀震慑了他,让他意识到作为一名研究者,必须将彻底穿透理论层面并把握文学的特质及其价值作为他毕生重大甚至唯一的责任。

《幻想博物志》[ 日 ] 涩泽龙彦著王彩芹譯广西师范大学出版社2019 年版

二

涩泽对法国文学的译介是从现代作家的作品入手的,从而得以在文学中切入对“现代性”的理解,然而这绝非他唯一涉足的理论面向,事实上处于前现代时期的更广义的人文科学领域始终比被学科细分了以后的“现代文学”对他更能产生吸引力。也因此,涩泽认识现代文学的视角是更加历史化的,在这方面,用博古通今来形容他毫不为过。更重要的是,博古刺激了涩泽的创作欲,使他发现本体论时代的人对世界的把握及其使用的方法更能接近文学原初的“理型”。在《唐草物语》第一篇《鸟与少女》中,他就直接使用过“理型”这个词,并表示了对“柏拉图主义”的认可。在他的笔下,透视法的开创者乌切洛并不留恋现实中的事物,他对透视法之所以如此着迷,不过是因为这种方法可以帮助他把握一切事物的形,而这形在其看来是具有独立意义的,它高于一切具体事物,并且统一它们。在乌切洛身上,或在更久远的古希腊时代,理型的存在揭示了人们追索世界本源的方法,它来自他们对观念的寻求和依赖。

涩泽自己对于观念也是依赖的,这几乎可以说是他的创作源泉,但同时,观念化也是现代文学的主要特质,其与本体论时代对观念在理解上的区别只不过是文学被独立了出来,成为一种创作范畴,或者一门研究课程。文学被独立的结果是有利有弊的:利在于其在理论上更加完备,也使阅读文学作品的人更具备某些自觉;弊端则在于它可能由此便切断了自身的来路,以及作为一门起源性的,与人类的整个生存历史密切相关的古老艺术所产生的源源不断的生命力。现代性的巨大断裂在文学中的表现是明显的,它部分改变了写作的伦理诉求,改变了作者与读者的关系,也弱化了文学对德性的要求,那么应该如何弥补这种断裂?涩泽的方法是“复古”,从中世纪乃至更早先的古希腊文化中寻找合适的创作资源,对博物学的广泛涉猎便是在这样的写作前提下展开的。

博物学(natural history)是一门古老的学科,近世以来往往是与具有物理学意义的自然哲学(natural philosophy)相对立,毕竟随着历史演进与科学发展,前者注定是要被淘汰的,它并不具备现代自然科学所具备的那些重要品质,比如博物志的作者们是不会去做实验、反复论证、记录数据的,因为在他们所处的那个历史阶段,还不具备产生类似研究手段的条件。此外,在漫长的中世纪,理性和非理性也还没有被二元化,人们并不觉得非理性会排斥甚至消灭理性,反之亦然,这便导致了他们研究自然百态的视角和方法都与当下的我们全然不同。由于同近代以知识理性为前提的学科分类产生矛盾,博物学甚至一度被认为是反科学的存在,比如人们就经常将之同各种奇想、怪谈、神话、民间传说混杂在一起。涩泽龙彦迷恋着古罗马时期的博物学家盖乌斯·普林尼·塞孔都斯(俗称“老普林尼”),后者百科全书式的著作《博物志》后来成为涩泽随笔集《幻想博物志》的主要素材来源。老普林尼于公元七十九年死于维苏威火山大爆发,有记载认为可能是大量的硫黄气体刺激了他的呼吸系统,或引发了中风。除了作为博物学家,他同时还担任过骑兵军官和非洲财政长官,后被任命为罗马帝国的海军舰队长官。从老普林尼的生平履历中不难发现,帝国任职的经历使他获得了博物研究的多种便利,当然最后也间接导致了他的死亡,在涩泽心中这种死亡方式是极其浪漫的,后来他还为此专门写了一篇名叫《死于火山》的短篇小说。

若要细数博物学之所以能成为后世作家灵感富矿的原因,私以为最重要的是它浓重的人文色彩,并且首先体现在其独特的描述语言上。我们可以从涩泽的书中窥探到其中的一些原貌。那些描述性语言往往具有非常强的文学意味,当它们在对某种生物进行描绘时,并不是立足于客观的表达,而是杂糅了感受、体验和一定的想象,这其中自然也会出现一些歪曲。而这种话语方式(即描述方式)的背后,表现的其实是那时候的人在了解客观事物时所特有的思维方式。毫无疑问,在这一套方法中,想象力是占据最主要位置的。须知博物志里涉及的所有内容在今人看来都是“无图无真相”的,但在那个时代,博物学家们对“真相”并不十分推崇,至少和我们现在所赞颂的那种力求纤毫不差的所谓科学研究精神是差之千里的。这就意味着在技术十分落后,视野受到很大限制的情况下,要去表述一样事物或一种存在,就需要借助大量的想象,以达到以假乱真、弄假成真的效果。在老普林尼看来,这是他作为一个博物学家的必要手段,但时隔一千多年,在涩泽的理解中它早已不再是一种“科学的必要”,而变成了一种“文学的必要”,因为它恰恰能够成为虚构的动力。涩泽后期的大量短篇小说作品主要收录在《唐草物语》及《虚舟》这两本集子里,我们从中至少可以看到他对这种“文学之必要”的几种继承方式。首先便是对民俗或民间文学意义的再挖掘,民间在文学中的表现常常是以“以讹传讹”的方式进行的,因为其本身不具备被正统历史合理化合法化的可能性,它的形态是暧昧的、流散的、随意的,里頭混藏着各种建构和解构的可能性,这都能为小说的创作提供恰切的素材。此类创作在现代文学中具有相当的成就,博尔赫斯可以说是西方的代表,我国现代文学的代表人物鲁迅的《故事新编》,以《山海经》及诸多民间传说为底本,也是遵循相似的思路。

同时,民间文学自身含有巨大的包容力,除了想象所带来的极大自由,边界的模糊也是造成这种包容性的重要原因。在《幻想博物志》中,涩泽继承了老普林尼典型的博物学叙述方式,比如面对某一类蝴蝶,会从它的外在形态自然地过渡到对它的象征义的阐释,接着又将之与人类心灵的某些现象进行联系,比如灵魂轮回。这在一世纪的罗马人看来是出于一种解释的必要,那时的人们需要从实虚交错的现象中找到某种神秘的内在逻辑。这诉求似乎与列维-斯特劳斯所研究的结构主义神话学有些许相似,它们都试图寻找一系列现象之间可能的内部关联,并以此来探问大自然的奥秘,在他们看来,这奥秘是整体性的、完美的,是类似于“理型”的存在。是的,对理型的不断探索不仅是为了对“世界是什么”这一人类的根本性困惑进行解答,同时也是想要奇妙而诗意地从内部去理解一切现象的文学逻辑。当然,对这逻辑的发见则源于现代作家的目光。阅读涩泽的小说,你几乎感觉不到他的拘束,打破现代文学自设的边界使得他完全可以做到在自己所掌握的素材及叙述内容中任由想象力和阐释力尽情翱翔。恰恰是因为他可以理解那个作为整体而存在的理型,它不表现为具象,却连接着作为具象的一切事物,包括一切创作素材。而他作品中的那种奇幻色彩,也远远不限于作者在选择素材上对异国情调的青睐,恰恰相反,他在处理这些素材时十分谨慎,全然无意于卖弄它们本身可能带给人的异质冲击,他看重的是这些素材与日常生活之间的距离,这保证了它们在被表达为一种观念时,可以更容易被作为一种抽象事物来接受。就如乌切洛笔下非常怪诞的动物造型,他并不是为了让观画者看到某只能够以假乱真的鸟,而是希望他们能关注这鸟的形象、它独特的线条和动作的方式,他认为,某些真理便寓居其中。

所以奇幻在涩泽龙彦的作品里不只是素材,也不只是风格,它是一座桥梁,通向理的彼岸。这种独特的创作追求一部分来自作为学者的思维方式,但我认为更多的是来自他寄予自身的一种希望,他希望用现代文学的手段来表现跨越历史的理的自身,它不仅表达为观念,更现出生命的本相。许是三岛的死亡对他造成的影响太大,使他不得不持续思考观念与生命之间的联系,它们是否存在矛盾?正如加缪也曾经认识到的:“真正严肃的哲学问题只有一个,那便是自杀”,“是否存在一种直通死亡的逻辑”?但随即,基于生命伦理的核心价值,加缪否认了这样一种逻辑的存在。涩泽似乎也在不断的创作中否认着这种逻辑,在这个意义上,他不啻为一名文学伦理意义上的存在主义者。