无本回译理论:生成、构建与感知

——兼论张爱玲自译文本的特殊性

2020-04-11关相东黄春霞齐乐

关相东 ,黄春霞,齐乐

(1.西藏民族大学外语学院,陕西咸阳 712082;2.广西医科大学外国语学院,南宁 530022)

我们通常所说的翻译,是指将一国语言所描写的该国文化用另一国语言表现出来。原文本描写的是原语文化,而不是目标语文化。如法国作家雨果的作品《巴黎圣母院》(Notre Dame de Paris),法语描写的是法国文学场景,而不是中国或其他国家的文学场景。如果将此类作品进行外译,就属于一般意义上所关注的翻译。除此之外,还存在一些特殊原文本,如张爱玲的《秧歌》(The Rice-Sprout Song)、《易经》(The Book of Change)和林语堂的《风声鹤唳》(Leaf in the Storm)、《吾国与吾民》(My Country and My People)等。这些用英文创作的作品,原文本中已包含中国文化因子,如果再将其返回中文,就属于一种特殊翻译——无本回译。译界对于此类原文本分类,已有不同视角关注(异语写作和跨文化视角)。2018年《昭通学院学报》第六期《文学创作中的跨文化探析》一文中[1],关相东以林语堂作品《京华烟云》(Moment in Peking)为引子,界定了部分特殊文本①。在文章结尾,作者对所界定出文本翻译提出了展望。因此,继续讨论此类特殊原文本及其翻译,是文学翻译理论丞待解决的问题,也是中国文化反哺回来的必然要求。

一 无本回译概念生成及辨析

无本回译理论的嚆矢、发轫到艰难生成,经历了一个不断嬗变过程。黎昌抱综述了近25年(1994~2019)的研究成果,麦穗两歧[2]。的确,当我们拿着林语堂、张爱玲、严歌苓等作家用英语描写的有关中国文化作品时,确实会有把它们翻译成中文的冲动,因为用中文表达有关中国文化作品,相对而言比较精确②,也比较符合中国读者的阅读和情感期待。诸多学者中,王宏印及江慧敏成果最为丰富,且在不同阶段对之前理论进行了修正、完善及扩充,是无本回译的开拓者和主要贡献人。

滥觞于1994年,梁绿平在《文学作品英汉复译中一些非语言范畴的难点》一文中,以“复译”命名[3]。王宏印早期在专著《文学翻译批评论稿》中称其为翻译中互文的另类[4]。2012年,正式将其命名为无根回译(rootless back translation)[5]。2015年,他否定了无根回译的提法,重新定义为无本回译。他在论文中指出,所谓无本回译,充其量是缺乏文本根据的回译,但仍然有文化之根作为根基,而不是完全失去其根,准确的英文应该是textless back translation。[6]江慧敏的博士论文则结合Moment in Peking的三个中译本,借助修辞学、叙述学、文体学等,微观分析了原著和译本特点,并对还原情况进行了深刻讨论,具有很强的可读性和理论价值,论文题目以无根回译命名。因此可理解为,无本回译是对无根回译的术语更正或进一步阐释。两者都将此类翻译归结到“回译”一词来,那何为回译?和这两个术语有何具体联系和内在差异?

翻译理论中,回译不是一种常态化翻译,通常为了做一些特别研究(如翻译过程中发生了什么变化)或检验翻译质量才会回译。Mark Shuttleworth在《翻译学词典》(Dictionary of Translation Studies)中,认为回译(back translation)是把翻译成特定语言的文本又重新翻译回源语的过程。[7]简言之,即A1(原文本)→外文本(译本)→A2(原文本)。③从传统回译概念来看,回译的前提是它具有物质意义上、实实在在原文本A1,即text真实存在。王宏印将无本回译英译为textless,实质是没有真实原文本A1,仅有外文本。A1只能依附于外文本中,在外文本中体现着“原文化”,然后进行回归。比如张爱玲用英语创作的有关中国文化作品,如果将其翻译成中文,仅存的翻译过程是:外文本→A2原文本。无本回译和回译都经历着一个回归过程,但内在构建和运作方式具有一定的差异。回译具有物质意义上的A1原文本,而无本回译没有。两者相似之处是都存在回归过程。王先生提出的术语概念给译界带来了新思路,但仍然给传统回译概念带来冲击,甚至是误解。所以在未来译论中,如何命名此类特殊的翻译现象,或尝试去扩大传统回译内涵,是不得不去思考的问题。

二 无本回译原文本构建

根据王宏印的理论思路,异语写作文本才具有无本回译基础。那何为异语写作?是否所有异语写作文本都具有无本回译基础?答案是否定的。王宏印在2009-2017年出版的著作和发表的论文对异语写作概念做了非常详尽的论述,具有奠基性成果。

2009-2015年他提出的异语写作概念,笔者将其总结为以“作者母语”为视角来进行定义,即作者使用了与自己母语不同的语言来进行写作,就可以称之为异语写作。2016-2017年他侧重于从“文本内容”角度出发来定义,即文本所使用的语言和所描写的内容必须保持内在一致,如果没有保持一致,就属于典型的异语写作。如美国作家彼得·海斯勒(Peter Hessler),他的代表作《江城》(River Town),在美国畅销十年,被誉为“认识中国必读的一本书”,作者用温和宽容的笔调,远近适中的视角,勾勒出了重庆小城——涪陵的风土人情。在此著作中,作者没有使用汉语来书写有关中国文学场景,而是使用了英语,因此王先生将此类文本界定为异语写作的重要形式(与《窥视紫禁城》(Путешествие в Китай)实质无异)。代表性文章有:2016年《朝向一种普遍翻译理论的“无本回译”再论》和2017年《典籍翻译:三大阶段、三重境界》。一个新理论的诞生,总是在思考中不断完善。异语写作概念在不同阶段出现侧重,主要原因是对“异”字的理解。如果“异”的参照物是作者母语,就是其第一阶段定义。如果参照物是“文本所描写的文学场景或文化”,那使用与该文学场景不同的语言去描写,也可以称之为异语写作,即第二阶段定义。

2018年《中国翻译》第五期,四川大学周永涛对王宏印的相关论述,提出了异议。关于周博士提出“内涵过少”和“外延过多”的疑问,笔者于2019年《广东外语外贸大学学报》第五期《“异语写作”理论的阐释、辨析及思考》一文中给予了澄清和回应[8]。除此之外,他认为王先生提出的异语写作应定义为“非母语写作”。逻辑学认为,概念明确是正确思维的首要条件。不同概念术语,该如何理解?如果从索绪尔符号学中的能指和所指来分析,此类特殊写作现象是“所指”,两位学者从自己角度给出了不同的“能指”。某个特定能指和某个特定所指的联系不是必然的,而是约定俗成的。因此两位学者所提出的“能指”,均可以接受。但从逻辑顺序来看,王先生提出的异语写作概念,给无本回译理论发展做了铺垫,而周永涛仅仅是术语修正,终极目的不明确。在异语写作术语被译界广泛接受的情况下,修改“能指”缺少功能性的逻辑意义。周博士提出的非母语写作,实质上等同于王先生在2009-2015年以“作者母语”为视角定义出来的概念,但不能和异语写作划等号。非母语写作淡化了从“文本内容”角度界定出的异语写作文本④,如《江城》《窥视紫禁城》。这不得不说是对无本回译原文本范畴的一大损失!因为只有牵扯到从“文本内容角度”定义出来的异语写作文本才具有无本回译基础。以《京华烟云》为例,如果不考虑政治等非文学因素,就单从纯粹翻译角度而言,恰恰关注的是文本所描述的文学场景,而不是作者母语问题。周永涛关注的实质等同于林语堂用英语写的《美国的智慧》(On the Wisdom of America),核心关注点在于作者所使用的创作语言。而王先生除此之外,还重点关注诸如《窥视紫禁城》《江城》《大地》(The Good Earth)等类似作品,此类作品是无本回译理论视域下不掺杂任何作者母语形式干扰的典型代表。不可否认,从文学翻译理论角度,类似《大地》的文本要比《美国的智慧》更具有研究价值。

的确,王先生的无本回译理论有待完善。正如周永涛所言,异语写作概念中的特定文本并不适合无本回译,假设林语堂用英语写了一本关于美国文化的书(《美国的智慧》就是典型例子),那无本回译就不适合这样的文本翻译,但他并没有指出,具体哪些文本可以对等,这也是文章所遗留的后续问题。笔者在《文学创作中的跨文化探析》一文中所界定出的跨文化文本,与此有交叉之处。跨文化创作可以分为域内跨文化创作和域外跨文化创作。域内和域外指的是文本内容所跨文化的行政范畴。

域内跨文化创作,有两种实现手段:1.以自己本民族语为媒介的域内跨文化作品,如马原的《冈底斯诱惑》属于无本回译范畴。2.以其它民族语为媒介的域内跨文化作品需要分情况讨论。A.如果作者使用的非本民族语言与文本描述的文化场景一致,那么所创作的作品不具有无本回译基础,以《红楼梦》为例。曹雪芹是满族人,使用了汉语(其它民族语)作为语言媒介描写汉族的生活场景,属于域内跨文化创作,但《红楼梦》已是汉语写成,不需要再进行汉译;B.如果作者使用第三民族语言来进行创作,如彝族作家冯良用汉语描写有关西藏的《西藏物语》,从理论上来说,具有翻译成藏语的基础。域外跨文化创作,也具有两种实现手段:1.以母语为媒介的域外跨文化作品,如《大唐西域记》《江城》等,适用于无本回译。2.以其它民族语为媒介的域外跨文化作品,也需分情况讨论。A.如果作者使用的外语与文本描述的文化场景一致,那么所创作的作品不具有无本回译基础,如林语堂的《抵美印象》《美国的智慧》等;B.作者使用第三国家语言来创作的作品,如荷兰人用英语创作的《大唐狄公案》(Celebrated Cases of Judge Dee),属于文学中跨文化表现的极致形式,具有无本回译基础。域内外跨文化作品在无本回译的框定下,具有一定的规约性和内在一致性。跨文化视角中,笔者所列举的例子,默认了民族等同于其文化身份和母语的结论,但需要具体作家具体分析[9]。好在对于跨文化文本来说,语言是第二位的,作者身份或文本描述的文化场景才是核心部分。结合异语写作理论的角度和文学创作中的跨文化特点,对于和无本回译所对等的原文本,笔者认为排除作者母语因素,牵扯到文本内容角度的异语言写作文本,都具有无本回译基础,具体如下⑤(以下“民族”指的是一国之内的各个民族,非中华民族):

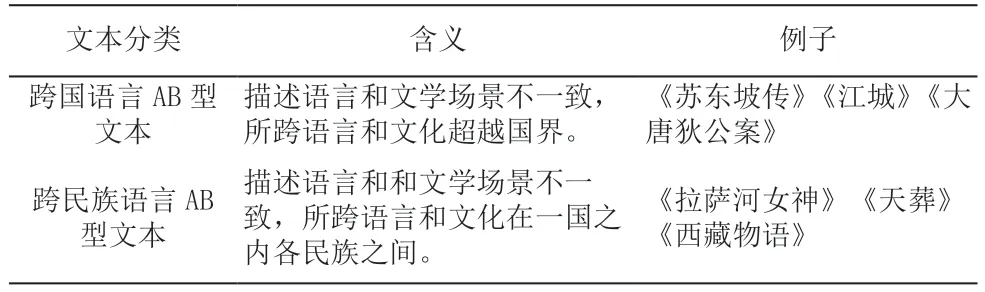

表1 无本回译所适用的原文本分类

在上表中,我们从文本内容和所描述的语言角度出发讨论原文本,并没有关注“谁创作”或“作者母语”问题,“异”相对的是与文本场景惯用语不同的语言,而不是作者母语。作者可以是外国人,也可以是本国人。“谁创作”并不重要,归结点在于语言和所描写的文学场景。藏族文化和汉族文化具有密切的联系,在创作过程中,藏族作家和汉族作家也开始用汉语书写藏族的生活场景,如次仁罗布创作的《祭语风中》等。和英语描写中国文化文本不同,用汉语描写藏族生活的文本,在朝向藏语文本回归时,回归的文化因子较高。因为从文化角度而言,藏族文化与华夏文化具有相当大的共通性。理论上讲,此类翻译回归客观存在。但事实上,由于藏族人民汉语水平的提高,藏族读者可以直接读懂藏族作家以汉语为描写工具创作的藏族文学场景作品,这就造成了从汉语文本回归到藏语文本的翻译越来越少。鉴于笔者对藏语和其他少数民族语比较陌生,本文不做关于少数民族文化场景的作品返回到少数民族语的回归探讨(目前国内对此类文本的典籍翻译研究,已经有了不同程度的进展,如《阿诗玛》和三大民族史诗的语内翻译研究),只侧重于讨论跨国语言描写的文本。

三 原文本翻译策略选择

普通文本在翻译过程中,时常面临诸多需要权衡的问题,其中之一就是到底是该使用归化还是异化,甚至是直译还是意译。译界普遍认为,直译和意译是一种翻译手段或技巧,侧重点在于语言层面的探讨,而归化和异化是一种翻译策略,侧重于文化层面,具有一定的主观性,并且它们是一种二元对立的关系,此消彼长。

异语写作文本的翻译策略选择,具有一定的规律性,因为文本类型和所描述的文学场景内容相对而言是确定的,且原文本中已经存在着目标语文化范畴。基于此,文本所使用的翻译策略应以“归化为主、异化为辅”。张爱玲、林语堂虽然身在国外,但他们创作过程中,中国这片沃土依然是他们素材的主要来源和不竭动力,其稳定的文化心理态势和以中国传统小说为主的叙事框架都规约着他们情感思维和文字表达,用外文创作出来的文本可谓外洋内中,中西合璧。《苏东坡传》《大地》《赴宴者》(The Banquet Bug)等描写中国文化场景的作品,此类作品在回归成中文过程中,原文本和中国文化紧密相连,对应的目标语读者又是中国读者,采用归化策略的译本在语言上和文化上基本不会产生异国风味,和中国读者的情感需求具有较高的契合度,最大程度地传达原文本的文化精髓。

江慧敏老师的博士毕业论文,在第七章第二节指出,无本回译这种特殊的翻译类型使归化和异化趋向于融合[10],并在层级体系小节中提出了三类作家的作品翻译是否存在程度上的差异。笔者认为,应着重考虑的是“回归结果”,而不是“回归程度”。华裔作家和张爱玲、林语堂作品中的中国文化因子不同,造成了回归结果不一,但他们作品的回归度是一致的。回归程度更侧重文本回归的翻译过程,与语言操作层面关联较大。如果要比较不同译本存在的中国文化因子多少,回归过程中的操作手段、翻译策略等因素必须趋向于等同,这样才具有比较基础。原文本中目标语因子不同,在回归操作对等的情况下,决定了其输出多少,造成回归结果不一。以中国文化为本位文化的中国作家林语堂、张爱玲,由于他们受到中国文化影响较大,用英语创作出来的作品要比华裔作家和海外汉学家作品中的中国文化强烈,因而回归结果较高,这是翻译等同下的因果关系。一个整体的域内文化,亦是如此,如汉族作家马原写的《冈底斯的诱惑》。在我国,少数民族用汉语创作的有关少数民族文学场景的作品被翻译成少数民族语的例子较少,但这样的分类思考,对未来相关文本研究具有一定的参考价值。

四 张爱玲无本回译的特殊性

无本回译本质上是一种翻译。和普通翻译一样,其原文本也面临“谁来译”的问题。根据原文本特点,需要回归的文本描述的是目标语文化氛围场景。因此,译者如果对目标语有充分了解,那对文本回归来说,无疑是一大天然优势。对目标语了解的人甚多,谁才是最佳译者?茅盾认为:“译者和原作者如果能够合二为一就是一种好的翻译”。[11]所以,从天然理想状态来假设,如果一个作家,能够将自己创作的文本翻译成他国语言,岂不是一件幸事!然而,这并不是海底捞月的黄粱美梦。这样的例子在人类文学翻译史上,中外皆有。如中国自译作家有林语堂、张爱玲、卞之琳、余光中、李彦等,国外自译作家泰戈尔(Tagore)、贝克特(Beckett)、纳博科夫(Nabokov)等。

如果从无本回译视角来看,有些作家所翻译的原文本并不适合我们所讨论的文本,如卞之琳、余光中。他们用汉语创作的有关中国文学场景作品《春城》和《当我死时》等,原文本中并不存在目的语——英语国家文化因子,因此将这些作品翻译成英文,就是一种较为常见的自译,不属于无本回译所囊括的范畴,但张爱玲、林语堂的英文作品翻译成中文就属于此类。和张爱玲比起来,林语堂的大部分作品都属于“他译”。据目前笔者掌握到的资料,林语堂仅仅自译了《啼笑皆非》 (Between Tears and Laughter)和《小说评论:林语堂双语文集》。如果结合自译作品数量,寻求最完美的自译者,张爱玲无疑是最佳代言人。她用英文创作的作品,通过自译方式又返回成汉语模式,在中国读者面前再次绽放。如《更衣记》(Chinese Life and Fashions)、《银宫就学记》(China:Education of the Family)等众多享誉海内外的作品。张爱玲在自译过程中,多元化地调和了中西方文化之间的差异,更多地看到了两者之间的共通性。

以张爱玲为代表的此类自译作家,达到了原语和目的语的最佳契合点,将原作和译作、作者和译者之间二元对立的局面完全解放出来,这不得不说是对传统翻译理论的一大冲击。但从翻译伦理学角度,译者依然要对自己的原文负责,对读者负责,也要对自己在翻译过程中所享有的种种特权负责。如果能遵从相关翻译伦理准则,张爱玲的自译文本就达到了原作和译作之间最佳契合点。这和傅雷在论述外译中的观点不谋而合,即“不妨假定理想的译文仿佛是原作者的中文写作”。虽然此类译文和译者是最理想的文本翻译,但相比和“他译”的庞大数量,这样的理想自译毕竟还属于少数。但正是因为少数,才造成了此类文本翻译独特的研究价值。在未来研究中,我们应该将研究卞之琳、余光中的自译和林语堂、张爱玲的自译区别开来。前者是普通的自译,而后者的原文本中已经存在着目标语的文化因子,具有一定的独特性。

五 研究意义

无本回译是近15年被关注到的特殊翻译理论之一。异语写作文本是无本回译的前提和源泉所在。通过对无本回译的内涵和外延进行相关思考,具有以下意义:1.将无本回译和传统的回译概念做了对比,区分了两者的本质区别,对未来是否需要扩充回译的囊括范围,提出了理论要求;2.异语写作文本并不完全适合于无本回译,仅仅牵扯到从文本内容角度定义出来的文本才具有无本回译基础。这是无本回译概念的内在要求,也是研究此类特殊原文本的前提条件;3.宏观上提出了无本回译视域下的原文本翻译策略选择,应以归化为主,异化为辅。这对于翻译实践具有一定指导性意义;4.从无本回译的译者主体而言,张爱玲是无本回译的最佳代言人之一,衍生到对“自译”和“他译”原文本区分,对未来不同译者之间进行对比分析、翻译模式研究及自译原文本分类提供了素材和理论支撑。无论是典籍,还是现当代文学,这些作品在回归过程中,必然会派生出新的问题,而这些问题就像星星之火一样,不断推进着无本回译理论的细化、更新和完善。

注释:

①作者界定出的文本是从文学创作中跨文化角度提出,与下文中王宏印先生提出的“异语写作”理论具有一定交叉性,但切入点完全不同。文章中,作者在域内跨文化创作和域外跨文化类型中划分出的大部分作品都具有无本回译基础,但仍有其它文本未划分出来,因此只是“部分界定”,具体详见本文第二节。

②一个国家或民族的文化只有在用该国家或民族的语言进行表达时才最充分,但不否认其他国家或民族的语言也可以表达这个国家或民族的文化,否则会陷入“不可译论”。

③为了便于表述,将原文本分为A1和A2,实质上A2翻译的终极目标是A1。

④周永涛的非母语写作包含《京华烟云》《苏东坡传》等类似作品,但不包含《窥视紫禁城》《江城》等作品,但王宏印的定义两者皆囊括。

⑤笔者宏观上对无本回译所适用的文本进行了分类,但前提条件是描述语言和文化具有不对等性。欧美国家之间语言和文化内部关系具有一定的复杂性,切勿一概而论,且有些国家内部并没有众多少数民族,跨民族语的AB型文本不存在。