基于技术实验的科技史校本课程开发

2020-04-10靳万莹

关键词 科技史,青铜冶铸,校本课程

中图分类号 G63 文献标识码 B 文章编号 0457-6241(2020)03-0045-07

在阐述整个问题之前,我们有必要首先说明科技史的内涵与意义:科技史,即科学与技术的历史,其中“科学”探究的是内在的原理,而“技术”则是以生产为目标的方法。需要注意的是,在中国历史上的大多数时间,科学与技术之间的联系并不紧密,多数情况下它们处于相互分离的状态。矿场的工人精通冶炼技术,但他们大多数并不具备相应的科学知识。所以,单从历史的角度看,当我们讨论古代科技史的时候,讨论的其实是技术史,直到20世纪以后,科学和技术才逐渐密不可分。在现行中学历史教材中,科技史是重要的专题,相关内容集中在古代中国的手工业技术和近代科学技术发展两个方面。我们学习科技史的原因,一方面在于科技对生产力发展有重大影响,极大地推动了人类文明进程;另一方面,古代中国的科技发展多被用作进行爱国主义教育的素材,强调其“最早”,或者其世界性影响。然而,除此之外,科技史的教学还具备更多的意义:首先是培养学生的科学精神,即一种求知欲、好奇心,追索的欲望;其次是技术思维,即以一种简便高效的方法解决生产中的技术问题,同时谋求全方位的布局,提高组织效率;最后,通过学习科技史、进行技术实验,可以建立对古人生活和古代世界的综合想象,即在科学认知和技术水平有限的情况下,究竟是如何制造出产品的?以上意义,对于学历史的中学生来说,无疑是十分重要的。其问题在于:在具体的教学中,如何让以上意义落地?

古代中国的科技史学习,主要是技术史的学习。对此,如果仅仅依靠书面的学习或讨论,始终是“纸上得來终觉浅”,难以直观地理解古代技术的意义。那么,我们有没有可能开设一门校本选修课,以某一种工艺产品为线索,既在文本层面探讨这一工艺品的历史,又通过技术实验,还原古代的制造过程。这样做既能激发学生的兴趣和热情,让学生感觉到“好玩”,又可以使其在制作过程中了解科学技术的重要性,培养科学精神、思维,以及对古代世界的综合想象。通过课程实验,我们发现这是完全可行的,而且并不需要多么高深的知识和十分艰难的技术。因为我们的重点在于过程的再现,并非制造一个成功的产品。比如陶器的制作,通过和泥、盘筑、晾干、烧制等若干步骤,每个学生都可以做出一个陶器,尽管这个陶器可能质量低劣、造型丑陋,但学生依然可以体会到陶器的制作过程及其技术要求。所以说,在追求场景再现这一前提下,我们完全可以设计包含制作环节在内的科技史校本课程。

中国古代手工业技术,集中体现在冶金、制瓷、纺织、建筑等几个方面,这也是现行课标和教材中关于科技史教学的核心内容。我们可以从其中选择一项,模拟古代技术条件下的生产过程。在这些科技史教学主题中,青铜冶铸是一个很好的切入点,其主要原因如下。

1.铜具有丰富的意义。“国之大事,在祀与戎”,青铜器不仅是工具,更是礼仪、秩序和纪念。在校本课的设计中,我们可以为学生提供一件有铭文的青铜器,通过对铭文的刻画,并将其与甲骨文、楷书加以对比,学生可以体会到中国文化的连续性和韧性及其艺术力量。此外,通过阅读、复刻青铜器的纹样,还可以让学生了解青铜器的纹饰和风格,并理解其中所蕴含的文化意义,走进古人的精神世界,培养一种有所依托的家国情怀。铜还具有重要的金融意义。战国秦汉以后,铜是重要的铸币材料,铜料的获得直接关系到社会经济。因而,如何获得铜,如何管理铜业,铜料的充沛或缺乏产生了怎样的历史影响,都可以成为校本课的延展内容,真正做到透物见史。

2.青铜的冶炼和铸造涉及多项古代手工业技术和现代科学。冶金是较为复杂的手工业产业,涉及多个手工业门类,其中最为重要的是制陶和鼓风。在陶器方面,鼓风管、坩埚均涉及陶器的制作,而陶土作为极为重要的制器材料,在古代手工业教学中具有重要地位。在鼓风方面,鼓风技术决定了温度,温度是冶铸能否成功的关键,水排等鼓风工具被写进教材的原因正在于此。因此,我们可以根据鼓风技术的发展历史,分别采用不同历史阶段的鼓风工具,让学生观察、记录不同鼓风技术下的温度差别。此外,青铜的冶炼不仅涉及技术,同样涉及科学。比如说,为什么鼓风可以增加温度?冶炼的过程发生了什么样的化学反应?因而,在活动过程中,学生不但可以深刻理解为什么“科学技术是第一生产力”,教师还可以在多学科背景下培养学生提出问题、解决问题的能力。

3.青铜的冶炼作为古代生产场景的再现,有助于帮助学生建立对古代世界的综合想象。比如,在实验的各个环节,碎炭、碎矿、鼓风,等等,需要学生进行分工合作,这其实是古代手工业作坊基本场景的再现。再比如,待所有实验环节完成以后,我们会把炉子熄灭,把可以重复利用的东西带走,而碎掉的骨范、陶片会就地掩埋。这时候,我们就拥有了一个绝佳的模拟考古场地,学生面对这个场地,可以想象哪些反映了当时的工艺,哪些反映了手工作坊匠人的生活。一种对古代世界的立体想象,就在这个过程中建立起来了。

4.铜作为人类最早使用的金属,其冶炼并不复杂,为校本课的开发提供了可行性。首先我们需要理解一点,冶炼指的是将铜从铜矿石中提炼出来;铸造是将冶炼出来的铜熔化,再将其倒入模范,进行铸造的过程,其中冶炼部分是较为简单的,对温度和工艺的要求都不高,甚至可以说是很低;铜的熔化相对困难,但用其他材料替代,同样可以实现教学目的。

综合以上,我们可以看出,青铜冶铸由于其丰富的意义、多样的技术、容易冶炼等特点,成为我们进行校本课程开发的重要切入点。

在开始整个课程之前,我们首先需要明确整个课程的思维指向:第一,透物见史,让学生在造物的过程中获得知识,在历史知识之外,帮助学生建立史学和其他学科之间的联系。第二,知行合一,培养科学思维。在技术实验的深刻体验中,既帮助学生整合知识,又让其在分工合作的过程中建立管理的观念、分工的意识,以及提出问题、解决问题的能力。第三,培养深刻观察,获取信息的能力。这种观察不仅包括对技术实验本身的观察,亦包括对实验遗迹的观察,让学生感悟如何在蛛丝马迹中发现信息,建立证据链条,还原历史场景。第四,培养一种超越古人的科学精神。工艺解决的是怎么做的问题,而科学则需要解释为什么要这样做。第五,获得有寄托的家国情怀。这种情怀,来自于对中国古代遗物的鉴赏能力,来自于对古人精湛技艺的深刻认识,我们要帮助学生建立一种崇高的审美。课程结束之后,学生再看教材、再去博物馆参观,会有全新的体验。在以上思想的指导下,具体的课程设计如下。

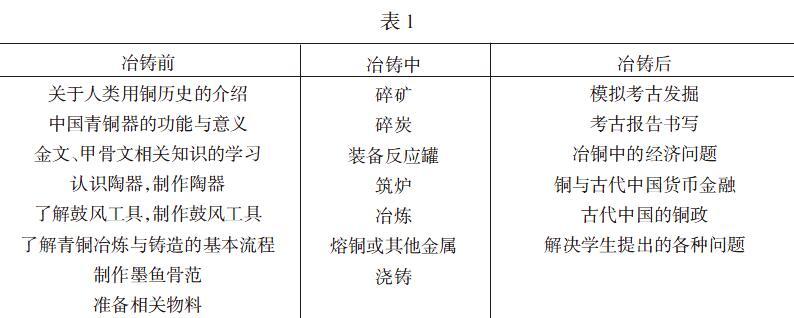

(一)课程大纲

首先,课程大纲大致可以分为冶铸前的知识、工具、材料准备,冶铸中的操作、观察、思考,冶铸后的延展与反思三个部分。(见表1)

在这一大纲中,教师可以根据自己的理解和需要加以调整。但课程基本内容,就是以上三个部分。其他类型可能涉及技术实验的科技史课程,也可以参考这一框架进行设计。

(二)基本策略:项目式学习

学习方式本身并无优劣之分,关键在于能否应用于合适的场景。所谓项目式学习,其定义有很多,但简而言之,其基本特点是:学生自主提出或者由教师为学生提供一个具体的问题或任务,学生需要在教师的指导下解决问题、完成任务,并最终呈现一个项目作品;学生在解决问题,形成作品的过程中实现学习目标。项目式学习的作品可以是报告、论文、展览等多种形式,但在以技术实验为依托的科技史学习过程中,其作品可以更为具象,文本和手工作品都是其呈现方式。这样做的好处主要有以下几点:1.克服了知识学习和思维实践的割裂状况,实现“知行合一”,帮助学生整合多个学科领域的知识;2.培养学生提出问题、解决问题的能力,培养其沟通能力和管理能力;3.具有较强的趣味性,吸引并激励对学习比较漠然的学生参与项目。①因而,在基于技术实验的校本课进行过程中,在其中的某些阶段,项目式学习是一种较为适用的学习方式。

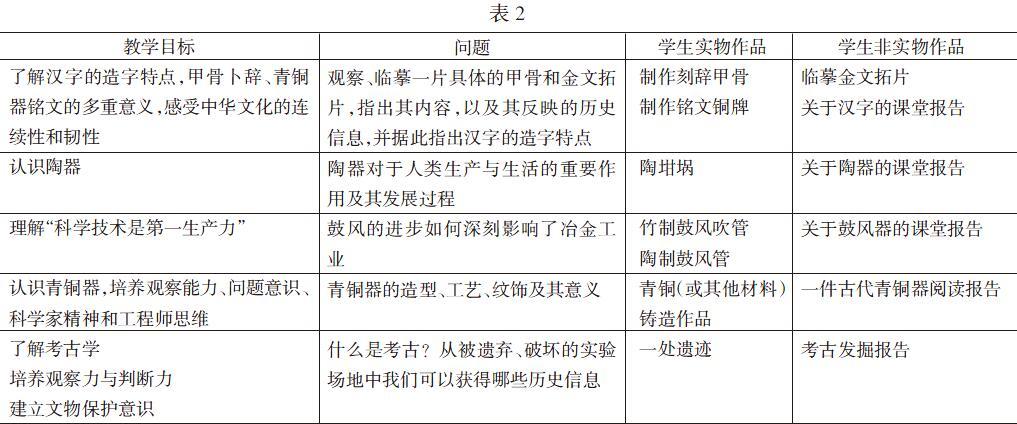

在科技史这一具有很强操作性的课题中,我们可以向学生提供若干个具体的问题和任务。具体而言,在青铜冶铸实验中,可以设计如下项目主题(见表2)。

在青铜冶铸阶段,笔者首先选择铭文中最早出现“中国”二字的著名青铜器“何尊”为范例,带领学生分析何尊的来历、造型、纹饰以及铭文,然后布置了几个任务:1.临摹何尊的铭文拓片(122个字),并指出每个字和现代汉字的关系。2.从铭文中可以得到哪些历史信息?3.设计一个铭文铜牌范,必须含有“宅兹中国”四个金文汉字,并用青铜器上的常见纹饰加以装饰。

总而言之,整个学习是基于真实而具体的问题展开的,学生有明确的项目任务。如此,学生的积极性、兴趣和热情方能被激发出来。需要强调的是,这一校本课是一个以学期为单位的课程,其内容涉及较多,并非所有的内容都适用项目式学习这一方法。一些前期铺垫的基础知识,后期的拓展延伸内容,依然可以通过讲授或其他适宜的方式来呈现。

(三)技术实验的设计思路

冶炼部分可能使老师感到困难,但其实并不难,如果教师具有农村生活经验,实验就会变得更为简单,只比一次烧烤活动稍微复杂一点。另外,我们还可以邀请其他教师参与其中,如美术教师参与陶罐的制作,化学老师指导反应罐的装备,技术实践老师参与指导火炉的操作。我们还可以邀请家长前来观摩,将冶炼实验变成一次公众文化活动和亲子活动。关于其技术细节,可以参见文后的附录,这里主要介绍一些基本思路。

1.作品明确,分工合理

在具体的操作过程中,我们首先需要确定项目作品:铸造青铜铭文铜牌及其他学生自己设计的小件青铜器。为了提高组织效率,培养合作意识和团队精神,我们可以将学生分为若干小组。需要提示的是,我们不设置小组之间的分工,例如一个小组筑炉,另一个小组装备反应罐,这会使学生不能体验到整个的冶炼过程。因而,我们采用各小组共同完成同一工序的一部分的分工方法。

2.做好知识、材料的准备

在冶铸实验之前,学生除了需要学习文字、陶器、鼓风器、青铜器的相关知识外,还要制作冶铸中所需要的材料:主要包括制作鼓风吹管、陶罐和设计、制作墨鱼骨范三个项目。这里需要特别说明一下我们的制范材料:墨鱼骨。中国青铜器的制作工艺,一般用陶泥制范,来回翻制,工序较为琐碎复杂。因此,我们需要加以简化,即用墨鱼骨来做双面范或单面范。墨鱼骨即乌贼的骨头,形似宽大的梭子,其主要成分是碳酸钙,不但质地非常软,易于雕刻,而且耐高温,是制范的理想材料。

3.有目的地设计实验流程

总的来说,整个过程和地炉烤红薯或露天烧烤有类似之处,最主要的就是将矿石和碳粉装在密封的小陶罐里灼烧,其具体流程如下:

筑炉→碎炭→装备陶罐→预热陶罐→吹管冶炼→风箱冶炼→淬火→烧铸→生成遗迹

流程并不复杂,但有一些设计用意和要点需要注意。

(1)在冶炼部分,我们采用了吹管鼓风和风箱鼓风两种方式,其用意在于让学生体验不同技术对生产力的影响。吹管鼓风对技术要求高,风量低,人力资源耗费大,这一技术下温度低且不稳定,最高只有900℃左右。手拉风箱风量大、输出稳定,而且对操作者的技艺要求不高,人力资源耗费小,但可以实现高达1200℃的温度。这时候,学生不但可以意识到科技是第一生产力,还可以思考技术与人力资源的关系。

(2)我们的目的在于过程的体验而非物品的制造。如在浇铸部分,可以选择不同的实现方式。我们用熔点在70度左右的锡铋合金或熔点在300度左右的金属锡,以及熔点同样较低的石蜡作为替代材料,实现浇铸。可以将冶炼出来的铜和锡块一并熔化,由于铜含量比较少,所以其熔点依然很低。如果教师具备相应的技术和经验,做足安全准备,可以用青铜原料和学生冶炼出来的铜一起熔化,制造真正的青铜器。我们也可以用熔点在50℃左右的石蜡为原料,直接让学生操作。总之,以安全为前提,以过程的体验为目标。

(3)打扫现场,制造遗迹。实验结束后,我们要打扫现场,但不是环保或者清洁意义上的打扫,而是有意地制造一个考古场地,模拟一个被破坏的遗迹现场。所以我们需要适当留下一些信息,比如不要把所有碎裂的陶片、墨鱼骨全部打扫干净,需要有意留下一些“垃圾”——考古学很多时候都是针对古人的“垃圾坑”展开研究。

最后,在實验的全部过程中,都需要学生记录相关数据,为学生之后的思考和总结提供数据支持。比如温度的监测,陶罐装备物料的质量,人力的耗费。我们必须这样做,因为数据是学生后续探究的依据。

1.基本材料与工具

①制作鼓风吹管

各小组需要制作1~2根用以鼓风的吹管。吹管用长约1.5米,直径2~3厘米的青竹制成,首先将竹节用铁条打通,然后将其中一端用陶泥包裹30~40厘米长,陶泥厚度2~3厘米,这样做的目的是防止吹管被炭火烧坏。

②制作陶罐(即坩埚)

我们需要将铜矿石颗粒和碎木炭混合在一起,装入密封的小陶罐进行还原反应。因此,我们需要每个小组制作若干个小陶罐,陶罐圆底、大腹、小口,深约5~7厘米,底部直径约5厘米,口径控制在1.5厘米以内。此外,不同学生制作的陶器,其细节是不一样的,这也可以成为我们之后考古活动的依据。

③制范

具体方法是选用中间宽度在8厘米以上,長度在25厘米以上的墨鱼骨,将其从中间断开,将两半的腹部平面分别在水泥地上磨平,并将截断口磨平;如此,我们就得到了两片可以相互贴合的墨鱼骨平面,并在此基础上挖槽、雕刻、合范。此处有两个要点:第一,浇口不能太小,要有熔液蓄存空间,让熔液可以从浇口中慢慢渗入范内;第二,合范必须紧实,要上下两根铁丝围紧,以防单根铁丝造成一端紧实,另一端翘起,造成熔液漏出。

2.冶炼与浇铸

①筑炉与碎炭

首先,在泥土地面上挖一个深20厘米,长和宽约45厘米的方形地坑,并修筑平整。然后在坑底和四壁均匀地涂抹一层厚度约1厘米的防火泥,可以是坩子土、高岭土或购买市面上的防火泥。涂抹均匀后,如果时间允许,最好阴凉几个小时,如果没有时间,也可以取消这一环节。然后准备约20公斤木炭,将木炭碎成直径3~5厘米的炭块,然后装袋,每袋500克。这样做的目的在于:第一,小块的木炭可以提高燃烧效率;第二,方便记录木炭的消耗数量。

②装备陶罐

首先是备料:将铜矿石(孔雀石)用锤子或石头砸碎为直径约5毫米的颗粒;将木炭砸碎为直径小于5毫米的炭粉。然后将碎炭和碎矿石装入反应罐并用陶泥密封。需要注意的是,关于炭和矿的比例,并没有具体的要求,比如陶罐内可以装2/3的矿石、3/1的炭,但在装入陶罐之前,一定要将木炭和矿石各自称重,做好记录,在陶罐上做好标记并编码。我们可以将班级分为若干小组,每小组制作两个陶罐,以提高我们选出合格陶罐的机会。最后,需要注意的是,因为师生工艺水平的原因,可能造成多数陶罐碎裂,所以我们可以准备几个小口径带盖石墨坩埚作为反应罐,以提高实验成功几率。

③起火烘干炉子并预热陶罐

将木炭放入炉底,并用干草引燃,用吹管贴着地面斜斜地给炉子鼓风。将装备好的陶罐放在炭火边缘,使其缓慢升温,均匀受热,防止碎裂。持续约半小时后,可以将陶罐放入炭火中央,用4至5个吹管全力鼓风。注意动作要小心,一些学生动作比较大,可能把陶罐捣碎,或者把吹管的防护陶敲碎。此外,要用红外测温仪做好测温工作,每2分钟测量一次陶罐的温度并记录。吹管鼓风可以视学生的体力持续20~30分钟不等。

④风箱鼓风,全力冶炼

在采用风箱鼓风的时候,我们需要固定一个陶制鼓风管正对炉心,在陶制鼓风管尾端接一根不锈钢鼓风管,并将其连接至手拉风箱的出风口。手拉风箱操作简单,只要我们将鼓风管的出风口稳定对准炉心,很快就可以将温度提升到900摄氏度以上,最高可达1200度。风箱鼓风冶炼半个小时以上,基本可以完成冶炼过程。

⑤淬火并取出铜块

以下项目由教师操作。首先,在火炉附近放置若干个装满水的金属盆,每小组一个。然后,教师着防火服或防火围裙、戴防火面罩,用坩埚钳将陶罐小心翼翼地取出,一定要注意力量的把握,否则很容易将陶罐夹碎。取出陶罐后,快速放入各小组的水盆。待温度降下来之后,缓慢将水倒出,将陶罐敲碎,就可以在炭灰中发现金属铜块或水珠状的铜颗粒。我们需要将各小组冶炼出来的铜进行称重,记录,并加以比对。

⑥浇铸

在这一环节,其基本操作应该在安全评估的基础上,选择由教师或者学生来操作。首先,我们需要在炉子边上准备一小堆沙子,将墨鱼骨范插在上面。在接下来的浇铸过程中,教师可以用熔点在70度左右的锡铋合金或熔点在300度左右的金属锡放入石墨坩埚,并在炉子中加热,待其熔化后,由教师着防火服、防火面罩,用坩埚钳夹起坩埚,缓慢地浇入墨鱼骨范,待其凝固后打开。由于材料熔点较低,等待的时间可能会比较长,因此要有耐心。另外,绝对不要往已经熔化的熔液中加物料,那样可能造成熔液爆溅,非常危险。

【作者简介】靳万莹,中学一级教师,深圳中学历史教师。

【责任编辑:王雅贞】