大英图书馆藏德州北洋机器局档案研究

——兼论样式雷方案的影响

2020-04-10李程远天津大学建筑学院中国文化遗产保护国际研究中心天津00072

李程远(天津大学建筑学院 中国文化遗产保护国际研究中心 天津 00072)

陈国栋(华中科技大学建筑与城市规划学院 武汉 430074)

徐苏斌①(天津大学建筑学院 中国文化遗产保护国际研究中心 天津 300072)

北洋机器局最早是指天津机器局,1895年清政府将天津机器局更名为“总理北洋机器局”。1900年八国联军侵华,占领天津达两年时间。在此期间,天津的兵工厂、防御工事等军事设施全部遭到破坏,天津机器局东西两局被毁。1902年8月,清政府代表袁世凯接管天津政权,随后将一部分残存的机器运至德州,开办了德州北洋机器局(以下简称“德局”)。该局从1902年秋开始动工,至1904年9月主体工程完成并开局,建设过程历经两年余,是甲午战争后清政府自主创办的规模最大的一座兵工厂。目前关于德局的研究较少,仅限于粗略的历史梳理,对其物质形态层面的研究较为缺乏,本文通过解读一份关于大英图书馆藏德局海外档案②Intelligence Branch, North China Command.Military Report on the Manufacture and Importation of Arms and Munitions of War in the Chinese Empire[Z].Field Printing Section, 1st Sappers & Miners, 1904:1-3.(British Library: Asian and African Studies,IOR/L/PS/20/185),以期弥补这一研究空白。

一、德州北洋机器局的选址

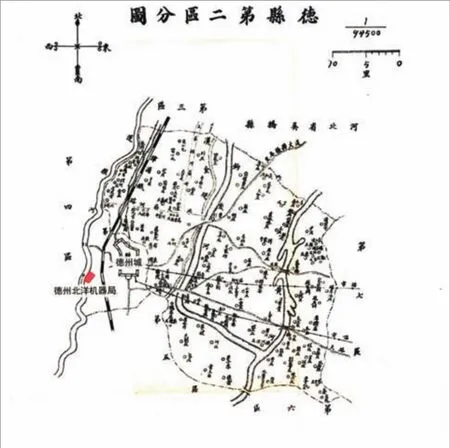

从区域层面分析,北洋机器局选址于德州主要有以(作者自绘,底图来源:李树德督修.德县志·卷一[M].民国二十四年)下几个原因:第一,政治因素,八国联军侵华后帝国主义势力深入天津,在德州办厂避免了摩擦;第二,地缘因素,德州临近京畿,便于中央与北洋势力对其控制;第三,安全因素,德州深入内河,规避了天津兵工业沿海布局的劣势;第四,交通因素,德州自古就有“九达天衢”“神京门户”之称,京杭大运河和津浦铁路皆途经于此,是水陆交通枢纽,在此设局便于原材料和成品的运输。

从城市层面分析,德局选址于德州城大西门外运河码头东岸(图1),东临津浦铁路火车站,西枕京杭大运河,南至豆腐巷,北至上码头村[1]。选址兼顾水陆运输,同时与德州城距离合理,便于工人通勤。前期的兵工厂基本都采用此种选址原则。

图1 德州北洋机器局区位图

二、德州北洋机器局建筑布局

目前文献中仅记载,德局“规模伟大,占地七百余亩”[2],局内主要有12座厂房,包括“机器厂、快枪子厂、新枪子厂、无烟药厂、棉花药厂、镪水厂、杆弹筒子厂、木工厂、淋硝厂、铸铁厂、熟铁厂、锅炉厂”[3]。

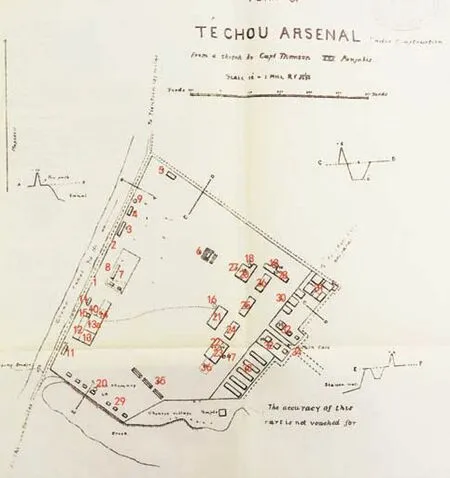

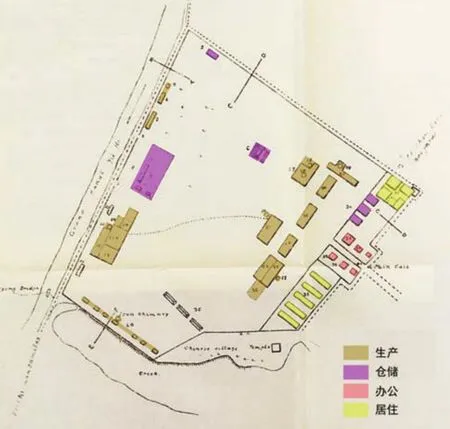

1904年9月,英国的汤姆森(Thompson)上校在参观德局后撰写了相关情报,并绘制了该局平面图(图2),其组成与上述基本一致。从图中看,全局平面整体呈楔形,东西宽700余米,南北长1000余米,对外设三个出入口,主局门朝东,与德州城相连,另两处局门朝西临运河。出于防御需求,局外筑一圈围墙,围墙外挖壕沟。局南是一条几乎干涸的河床,流向从局北延东侧向西南延伸,最后与运河相连,主局门外河床上设桥通向德州城。

图2 德州北洋机器局平面图

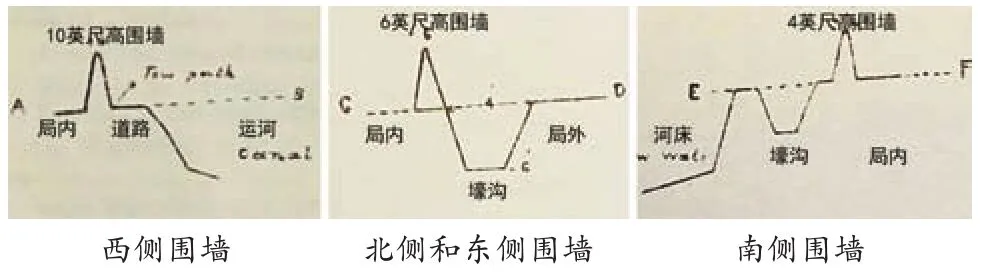

汤姆森绘制了四周围墙和壕沟的剖面示意图(图3),西侧围墙高8~10英尺,厚度不到2英尺,墙上覆盖植被,围墙和运河之间留有一条道路;南侧围墙高约4英尺,墙和河床之间挖有宽4英尺、深6英尺的壕沟;北侧和东侧的围墙高约6英尺,墙外壕沟宽4英尺、深6英尺。可以看出,围墙的高度设计是有所考虑的,西侧围墙外无壕沟,直接与道路相邻,为增强安全系数,该侧围墙修筑得最高;南侧外挖壕沟,并且有较深的河床,安全系数高,所以该侧围墙最低。

图3 围墙壕沟剖面示意图

局内建筑包括生产、仓储、办公和居住(图4)等功能,分区明确。生产和仓储占据大部分空间,主要集中在东、西、南三个区域,办公和居住主要集中在主局门附近。

图4 德州北洋机器局功能布局(作者自绘,底图来源同图2)

局东区域分布着大多数生产、仓储建筑,包括镪水厂、卷铜厂、木工厂、锅炉厂、枪子厂、机器厂等。汤姆森在图中绘制了一条虚线将镪水厂和棉花药厂连起来,可能是一条铁轨用于两处厂房之间生产材料的运输。出于安全考虑,弹药库和厂房有一段距离,四周修筑土墙。办公和居住建筑也位于局东,延主局门两侧分别布置了3座办公建筑,官员和工人住房被办公建筑完全分离开,在等级上亦有所划分。官员住房位于局东北角一处封闭的院子里,私密性较好,工人住房位于主局门的西南侧,为平行排列的5座住房。官员住房和办公建筑之间有3座仓库供临时储存,服务于生产建筑。

局西区域临近两个西局门,有淋硝厂、镪水准备间、堆栈和棉花药厂。原材料从两个西局门进入局内,煤、石灰、木炭等材料直接堆放在堆栈,四周筑6英尺高的土围墙。淋硝厂、镪水准备间和棉花药厂主要是火药和化工用品的生产,临近运河处有利于消防用水。为生产取水方便,镪水准备间和棉花药厂旁分别设置了两处水井。局南延围墙布置了一排小厂房,共7座,用于生产弹筒。位于正中间的一座建造了一座高约30英尺的铁制烟囱,安放了动力设备蒸汽机,通过传送带带动两侧厂房内的机器运转。厂房东北侧修筑了三堵土墙,用于试验枪炮和演习。

从德局的生产建筑布局来看,已充分考虑对外交通衔接、生产功能分区等,但仍有不成熟之处。根据汤姆森在档案中的记载,直到1904年9月开局之时,虽然大部分的厂房已经安放了机器,但仅有镪水准备间、卷铜厂、机器厂中的机器已开始运转,木工厂和锅炉厂有一些工人在进行手工生产。但由于水源的问题没有解决,棉花药厂和镪水厂还未开始生产。

三、样式雷兵工厂方案的影响

样式雷是清代建筑世家,服务于清政府,设计了大量的园林、陵寝、宫殿等。在晚清的洋务运动中,清政府主导兴建了数十座兵工厂,目前故宫博物院和国家图书馆收藏的样式雷图档中已发现天津机器局东西二局和广东机器局图档,分别完成于1867年和1874年。虽然尚不清楚样式雷是否参与了德局的方案设计,但通过比较分析可以看出,德局的设计手法延续了样式雷方案的部分特征。

(一)选址原则

从德局在德州的地理位置来看,其选址原则同天津机器局(图5)和广东机器局一样。一是位于城外且距离适中,由于存储和生产军火的原因,机器局的选址需适量远离老城,同时考虑到其兼顾的城防职责以及官员、工人通勤方便,距离不可过远;二是临近水源,方便运输、取水和消防。

图5 天津机器局东西二局的选址自绘

(二)防御模式

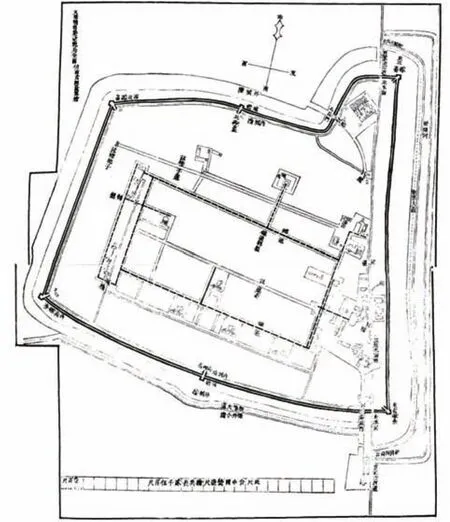

军事建筑在设计时必须考虑其防御性,德局四周筑土墙、挖壕沟的防御模式延续了天津机器局东局的做法(图6)。两局均是在城外的空地上新建而成,体量较大,施工比较方便,且都涉及火药、硫酸等危险化学品的生产,挖壕沟也利于消防用水。而德局的设计更为巧妙,结合地形,利用河床,在局东和局南形成了一道天然的防御屏障,增加了安全系数,也减少了施工土方量。

图6 天津机器局东局平面图

(三)建筑设计与布局

关于建筑的建造方式,汤姆森记载道,厂内的大跨度厂房均由砖和砂浆砌成,覆铁制屋架,其他跨度较小的厂房,如镪水准备间、实验室、弹筒厂,以及办公和居住建筑等均为砖木结构,屋面覆瓦。这和天津机器局、广东机器局的样式雷方案所体现的特征是一样的,大跨度厂房采用西式屋架实现,其余建筑仍采用传统建筑的建造方式。

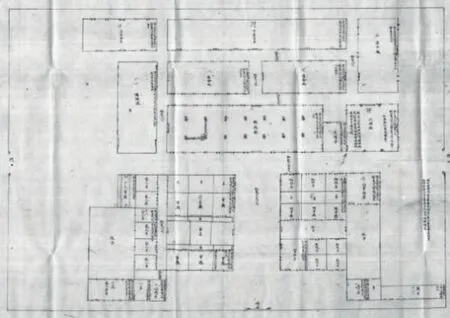

在空间布局上和样式雷方案一样,德局采用了“产居分离”的布局方式。工业生产和办公居住有着明确的空间界限,同时办公建筑布置在主局门附近,官员和工人的住房各自独立。特别是德局主局门的入口设计,两侧分别布置3座办公用房,形成了左右对称的空间序列。从平面上看,5座厂房排成一排,正对主局门,工业建筑的体量感对于进入局内的人形成了强烈的视觉效果,这种布置手法同样式雷的广东机器局方案(图7)非常相似。

图7 广东机器局造枪厂平面准底

四、结语

自1861年第一座近代兵工厂安庆内军械所起,至德州北洋机器局的创办,晚清兵工业已发展四十余年。早期的江南制造局、天津机器局和福州船政局等均受到了外国技师的指导,随后清政府开始在各省创办兵工厂,由中国人自主设计。从规划布局到建筑设计,都经历了艰难的近代化探索。通过德局的规划设计研究,结合19世纪六七十年代的样式雷方案对比,可以看出对于兵工厂这一建筑类型,其选址、规划布局、建筑设计等方法逐渐趋于成熟。本文亦提供了一种关于工业建筑遗产研究的重要思路,即基于历史时期同一行业的工业建筑进行竖向的对比研究,对于个案的认知和读解都是十分有益的。