学在当学处 教在该教时

2020-04-09杨熠

杨熠

【摘 要】借助微课进行辅助教学,已是一种流行趋势。在“三角形的特性”一课的教学中,“三角形的特征”“三角形的命名”“画三角形的高”等常识性、操作性的知识适宜用微课的形式让学生先学;而“三角形的定义”“三角形的高”“三角形的稳定性”等探究性、思考性的知识应该在课堂上进行教学。教师应合理利用微课,结合学情,精心设计练习,在关键的知识点上给学生提供充足的探究、思考空间,有效提高课堂效率,让学习真正发生。

【关键词】微课;辅助教学;小学数学

一、问题的提出

借助微课进行辅助教学,是一种流行趋势。在实际运用中教师往往考虑的是微课的内容、制作等,很少考虑微课的效果,以为学生观看了微课,就掌握了知识。笔者曾对人教版四年级下册“三角形的特性”一课制作了微课进行辅助教学,微课的教学流程和内容如下:

(1)导入:生活中的三角形。

(2)请学生画一个三角形,说说什么样的图形是三角形。

(3)介绍书本中三角形的定义。

(4)介绍三角形的命名、三角形的特征以及各部分名称。

(5)介绍三角形的底和高,演示画三角形高的方法。

(6)介绍三角形的稳定性(和四边形的不稳定性相对比)。

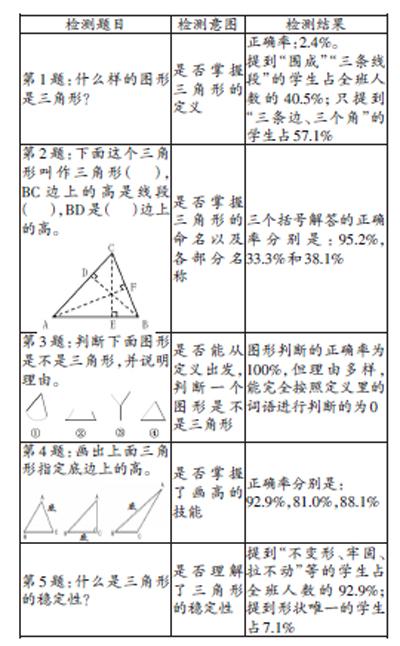

笔者将该微课的学习布置为家庭作业,在确认每一位学生观看微课进行自学后,对全班42名学生进行了检测,检测题目及结果如下:

[检测题目 检测意图 检测结果 第1题:什么样的图形是三角形? 是否掌握三角形的定义 正确率:2.4%。

提到“围成”“三条线段”的学生占全班人数的40.5%;只提到“三条边、三个角”的学生占57.1% 第2题:下面这个三角形叫作三角形( ),BC边上的高是线段( ),BD是( )边上的高。

是否掌握三角形的命名以及各部分名称 三个括号解答的正确率分别是:95.2%,33.3%和38.1% 第3题:判断下面图形是不是三角形,并说明理由。

是否能从定义出发,判断一个图形是不是三角形 图形判断的正确率为100%,但理由多样,能完全按照定义里的词语进行判断的为0

第4题:画出上面三角形指定底边上的高。

检测题在微课中都出现过,从检测结果可知:

(1)学生能掌握三角形命名的方法,知道三角形的特征,基本能正确画三角形内部的高,但对“高”和“底”的认知还停留在直观层面,不能正确地找对应的底和高。

(2)学生没有经历过给三角形下定义的过程,难以掌握三角形的定义,不能从定义出发说出图形的判断理由。

(3)知道三角形具有稳定性,但对三角形稳定性的理解还停留在“不变形”“拉不动”等直观层面。

检测结果不尽如人意。实际上,这些题由没学过微课的四年级学生来做,除了第2题和第5题这两题的正确率相差较大外,其他题目的正确率提升幅度并不大。看来,知识介绍型的微课的作用还值得思考:究竟什么样的内容适合学生通过微课来学习?微课怎样才能更好地促进学生的学习?

二、教学分析

笔者认为,在小学阶段,微课还不能取代课堂教学,微课和课堂教学应该各有侧重点。如“三角形的特性”一课,“三角形的特征”“三角形的命名”不具有探究性,“画三角形的高”主要是技能性知识,这三个知识点可以让学生自学为主,适宜用微课自学辅以课堂练习强化学生的认知;“三角形的定义”“三角形的高”“三角形的稳定性”是概念性知识,需要教师在课堂中开展有效的教学活动,带领学生在探究中理解。基于这样的认识,笔者重新设计微课,在微课中只介绍三角形的特征、命名、高和底的概念,并把重点放在“画高”上。在课堂教学中则带领学生经历对三角形下定义的过程,深入理解三角形的定义;拓展“高”的认知,深化对“高”概念的理解;探究三角形的稳定性,掌握“稳定性”的数学原理。这样,把“先学”与“后教”相融合,“先学”“后教”各有侧重,取得了较好的教学效果。

三、教学实践

1.复习

在课前微课学习的基础上,教师出示图1,请学生说说三角形的名称,三条边、三个角的名称,对应底的高是什么。

(设计意图:微课学习后,不少学生对知识还处于一知半解的状态,部分学生对知识的掌握还不够扎实。复习可以让学生回忆起和三角形相关的知识,巩固基础知识。)

2.经历三角形定义过程,进一步理解三角形的定义

(1)理解三角形的定义。

①请学生根据图1,说说什么样的图形叫三角形。

②思考:3条线段共有6个端点,为什么三角形只有3个顶点?帮助学生理解“围成”。

③在黑板上点三个点(不在同一条直线上),问学生:能想象出这个三角形的形状吗?能把这个三角形画出来吗?说一说是怎么得到这个三角形的。

教师指出:三角形的三个顶点确定了三角形的形状和位置。所以,有的书上是这样定义三角形的:把不在同一条直线上的三个点,分别用线段连接起来(线段端点与这三个点分别重合)的图形叫三角形(PPT出示)。

④教师继续提问:三角形有3条边、3个角。3条线段就是3条边,为什么三角形的定义中不出现“角”呢?

学生讨论后理解:线段的端点相连,就形成了角,三角形的定义中不出现“角”,体现了数学定义的简洁性。

(2)根据三角形的定义判断下列图形(图2)是不是三角形,并说明理由。

(3)根据三角形的的定义,尝试对四边形、五边形、n边形下一个定义(图3)。思考:n最少是几?教师指出:三角形是最基础的多边形,其他多边形都可以分割成一个个三角形。

(设计意图:在学生初步了解三角形定义的基础上,思考三角形外显特征和内在本质的关系,帮助学生经历抽象过程,培养学生的抽象概括能力和数学语言表达能力。把三角形的定義迁移到多边形定义,为后续学习奠定基础。)

3.拓展“高”的认知,深化对“高”概念的理解

(1)下面三角形中,指定底边上的高是哪一条。为什么?结合具体的图说说三角形的底和高的定义(图4)。

(2)画出下面每个三角形的三条高(图5)。

(3)教师出示图6-1,学生思考后回答,教师根据学生的回答演示,得到图6-2,小结:这些三角形的形状虽然不同,但是它们的底相同,高相等。高的位置随着顶点A位置的变化而变化。

(设计意图:微课教学后,学生已能画三角形的高。通过找指定底边上的高、画高等练习,进一步形成相关技能。再通过对同底等高三角形的探究与展示,拓展对高的认知,加深对高的概念的理解。)

4.探究三角形的稳定性,掌握“稳定性”的数学原理

(1)让学生用三根小棒搭一个三角形(学生的小棒学具一致),比较得出这些三角形的形状都是一样的。教师用同套的小棒分别搭两个四边形、五边形、六边形,观察图形形状,发现形状可能是不一样的。

(2)让学生轻轻拉动这些模型,发现三角形不变形,其他的图形都容易变形。指出:多边形只有形状唯一才具有稳定性,所以三角形具有稳定性。

(3)在刚才搭成四边形的学具中加一根小棒,让它不易变形。

对比两种方法(图7中的虚线表示加上去的小棒),加深对三角形稳定性的体验,感受三角形稳定性在生活中的应用。

(设计意图:用有层次性的数学活动,帮助学生对“三角形稳定性”的认知从直观层面提升到數学原理层面,再通过实践应用和相关练习,加深对知识的理解。)

5.课堂小结(略)

四、教后反思

“三角形的特性”这节课内容多,如果在课堂上面面俱到,每个知识点平均着力,会造成重点不突出,难点不能突破的弊端。即便借助微课让学生先学,教学效果依然不能令人满意。所以,对于学生能自学并且应该自学的知识用微课的形式先学,对于学生难以自学、需要教师引导的知识在课堂中研究讨论,做到先学后教,以学定教,这样让学生有更充裕的时间经历探究过程,体验数学思想,培养数学核心素养。通过对“三角形的特性”微课辅助教学的实践与思考,笔者认为,微课改变了教与学的形式,但改变不了数学教学的本质:要遵循学生已有知识基础,遵循数学知识的学科本质,遵循学生的认知规律展开教学,把微课和课堂教学有机结合,做到学在当学处,教在该教时。

参考文献:

[1]姜荣富.概念的存在性与唯一性——三角形的定义与几何性质[J].小学数学教师,2018(6).

[2]金小亚.同一概念两种教学方式的对比研究——以“三角形”为例[J].教学月刊·小学版(数学),2018(1-2).

(浙江省台州市路桥区横街镇中心小学 318056)