“承前启后”求突破 “虚实结合”促发展

2020-04-09陈凡金锡根

陈凡 金锡根

【教学内容】人教版教材四年级下册第60页。

【教学目标】

1.进一步认识三角形,掌握三角形高和底的概念,会画指定底边上的高。

2.经历高的认识、探究过程,体会三角形形状、大小的变化与高的相互影响,发展空间观念。

3.在数学活动中感受高的神奇,获得良好的学习体验。

【教学过程】

一、认识三角形

1.揭示课题“三角形的认识”。

2.学生任意画一个三角形。

3.抽象出三角形的特征。

(展示部分学生作品)

师:这些都是三角形吗,它们都有什么共同特点?

生:有3个角,3条边。

生:有3个顶点。

4.学习用字母表示三角形。

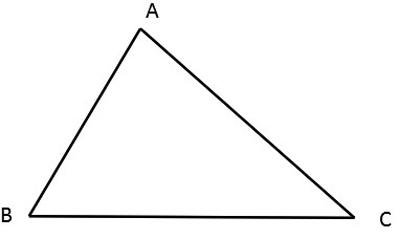

教师画一个三角形。边画边说:其实三角形就是由三条线段围成的封闭图形,为方便表达,可以用字母表示三角形的三个顶点(板书字母A、B、C)。这个三角形可以表示为△ABC。

(设计意图:在教学过程中有意淡化三角形的概念教学。对于四年级的学生来说,他们虽然很难准确概括出何为三角形,但是他们在一年级下册认识图形时就会辨认哪些图形是三角形,并且对于三角形有三个角、三条边和三个顶点也有很强烈的感受,故本环节采用“短、平、快”的教学策略。)

二、认识三角形的高

1.初探三角形的高。

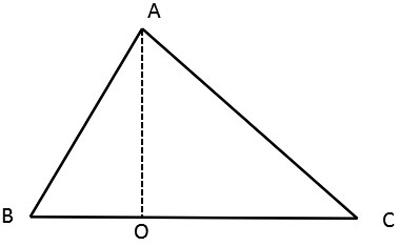

(1)画垂线段,从点A出发向BC边作一条垂直线段,垂足为O。

(2)揭示三角形的底和高。

师:在三角形中垂线段AO还有一个名称,你知道是什么吗?

生:高。

师:对,这条垂线段就是我们今天要认识的新朋友——“高”,AO是BC边上的高,BC边就是这条高所对应的底。

师:高和它所对应的底是什么关系?

生:相互垂直。

(3)回忆画高。

師:闭上眼睛想一想刚才我们是怎么找到BC边上的高的?

(4)教师示范画高。

师:画三角形的高有什么要求?

生:与底边垂直。

生:从一个顶点出发。

生:从与底边相对的顶点出发。

……

根据学生回答完成板书:顶点 [垂直段]对边。

(设计意图:对于三角形的高,学生的认知并非一张白纸。点到直线的距离、平行四边形和梯形的高都是学生已有的认知基础。因此在认识高的环节,设计“从顶点A出发向BC边画一条垂直线段”的探究活动,这样的教学可以把学生带到学习的最近发展区,帮助学生主动建构起知识之间的内在联系,并在此基础上展开对三角形高的更为丰富的探究。)

根据学生回答完成板书:顶点、垂线段、对边。

2.再探三角形的高。

(1)画出指定底边上的高。

(2)反馈。

①展示生1的作品,引导学生进行质疑。

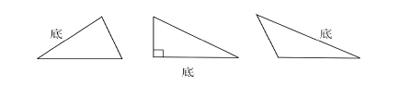

生1的作品

质疑1:第二个三角形的高在哪里?从哪个顶点出发画高?

质疑2:之前画的高都是垂直向下的,第一个三角形的高怎么是这样的?

质疑3:第三个三角形中与这条底边对应的顶点在哪里?

……

②展示生2的作品,他做对了吗?有什么问题?重新画一画。

生2的作品

小结:高经过底边所对的顶点,与底垂直,垂足落在底边上。

(3)理解三角形的高。

师:现在谁能说一说你觉得什么是三角形的高?

生:顶点到对边的垂直线段就是三角形的高。

(设计意图:对学生来说,认识高、画指定底边上的高不是一件容易的事,他们有一定的生活经验,但是生活中物体的高都是“拔地而起”的,自然有学生会认为三角形的高也是如此的,实则不然。这三道练习题的设计是有层次的。第一个是锐角三角形,学生很熟悉,但是通过改变底的位置让学生感受到三角形的高有别于生活中物体的高,三角形的高就是顶点与对边的垂直线段。第二个是直角三角形,三角形的高和三角形的一条直角边重合,对学生来说这是一次认知冲突,有学生不敢画、不会画。第三个是钝角三角形,学生对它的接触比较少,寻找最长边所对应的顶点时会存在很大困难。学生在思考、想象、辨析等活动中对三角形高的概念有了更清晰的认识,同时发展了空间观念。)

三、感受高与三角形形状、大小的联系

师:刚才我们认识了三角形的高,也画了指定底边上的高,可是同学们有没有想过我们为什么要学习三角形的高呢?

1.三角形的顶点A上下移动。

(1)如果BC边长短、位置都不变,顶点A向上移动,想象一下高会有什么变化,三角形又会有什么变化?

生:高会越来越长。

生:三角形会越来越大。

师(通过几何画板动态演示加以验证后追问):顶点A再向上移动呢?

生:高会变得更长,三角形也就变得更大。

(2)想象一下如果顶点A向下移动,你有什么感受?

生:高会越来越短。

生:三角形会越来越小。

师:如果顶点A再向下移动,移动到BC边呢?

生:高没了,三角形也没了。

(几何画板动态演示验证学生的猜想)

师:观察这些三角形并想象它们的高,你有什么发现?

生:高越长,三角形越大。

生:高越短,三角形越小。

生:高没了,三角形也没了。

小结:你们的意思是三角形的高和三角形的大小、形状有关,对吗?(板书:形状、大小)如果三角形的底边不变,它所对应的高越长,这个三角形就越大;高越短,这个三角形就越小。

2.三角形的顶点A左右移动。

(1)如果BC边长短、位置都不变,顶点A水平向右移动到这,请想象BC边上的高会在哪里?伸手指一指。三角形又会是怎么的?比画一下。(通过几何画板动态演示加以验证)

(2)顶点A 还能移到哪里?BC边上的高又会在哪里?三角形又会是怎样的?请你们试着想一想、画一画,你能画几个?

反馈。

①展示学生作品1。顶点A移到这里了,你看到三角形BC边上的高在哪里了吗?三角形变成什么样了?

②展示学生作品2。顶点A跑得更远了,到这里了,三角形变成什么样了?BC边上的高去哪里了?顶点A还能跑得更远吗?

生:不能了,顶点A不能再画过去了。

生:能的,顶点A可以跑到外面去。

师:有同学觉得顶点A还能跑得更远,那会跑到哪里?高又会在哪里?想一想。

③展示学生作品3。

师:看,顶点A还真跑得更远了,那三角形BC边上的高呢?

生:高在三角形的外面。

小结:看来高不仅可能在三角形里面,在三角形的一条边上,还有可能在三角形的外面。

师:像这样移动顶点A,你能画出多少个三角形?

生:无数个。

(几何画板动态演示验证)

(3)再次观察,在顶点A移动的过程中什么变了?什么没变?同桌交流。

生:底不变。

生:高的长短不变。(板书:同底等高)

生:三角形的形状变了。

生:三角形的大小变了。

生:反对,三角形的大小没变。

师:当底边不动,顶点A左右水平移动时,三角形的大小到底有没有改变?这个问题值得研究!

(设计意图:认识三角形的高是为之后学习三角形的面积奠定基础,所以在教学中需让学生体会三角形的形状、大小的变化与高的相互影响。在这个环节中设计了两个活动,活动一是通过上下移动顶点A,让学生感受到高的长短发生变化,三角形的大小也发生变化。活动二是通过左右水平移动顶点A,让学生感受高的位置变化,同时感受三角形的变化,还让学生感受到虽然这些三角形高的位置发生了变化,但它们都是同底等高的。这一环节的教学,一则加深学生对三角形高的认识,二则为之后学习三角形的面积做铺垫,三则在移动顶点A想象三角形的高、形状的过程中培养了学生的空间观念。)

四、课堂小结

1.今天你有什么收获?

2.关于三角形你还有什么想继续研究的问题?

生:我想知道顶点A左右移动时,三角形的大小到底变了没有。

生:我想知道除了高会影响三角形的大小,还有什么会影响三角形的大小。

生:我想知道底变长,这个三角形会发生怎样的变化。

生:一个三角形会有几条高?

生:三角形的底和高与三角形的大小之间到底存在怎样的关系?

……

(设计意图:课末,学生一起分享学习的收获,回顾三角形的特征、三角形高的概念以及为什么要学三角形的高。“关于三角形你还有什么想继续研究的问题?”这一提问意在培养学生发现问题、提出问题的能力,也可了解课堂结束之后学生的思维将走向何处。而学生提出的新问题必定会驱动学生进行进一步的漫溯和研究。

【教学思考】

一、“承前启后”求突破

有效教学的重要因素之一是了解学习者在学习之前已经知道了什么,新知识与学习者的认知基础之间潜在的距离有多远。

本节课教学的重要目标是认识三角形中的“高”,它是“隐性”的,但又是真实存在的,所以把它作为教学重点来处理。学生在认识三角形之前已经学习了“垂直”,知道了“點到直线的距离”,掌握了过直线外一点画已知直线的垂线的技能,因此在三角形高的认识过程中,应找到最近的知识生长点,使得高的概念自然生长于学生已有的知识经验之中。教师在教学中首先唤醒学生画垂线段的经验,接着在画高的操作与画法交流中让学生进一步认识高、理解高。之后,引导学生随着顶点的左右运动,进行动态想象,感悟到高可能在三角形内,可能在三角形的某条边(直角三角形的直角边)上,还有可能在三角形的外面,进一步丰富对高的认识。从学生已有的知识经验入手,开展对三角形高的认识和探究,能帮助学生主动构建三角形的概念,从而达到真正理解三角形高概念的目的。

知道什么叫三角形的高,会画指定边上的高只是本节课教学目标的一部分。教学目标的另一部分是感受为什么要认识三角形的高,教学中专门安排了一个环节:引导学生观察、思考顶点上下运动时三角形发生了什么变化,高发生了什么变化。让学生充分感受到三角形的底不变,高的长短不仅与三角形的形状有关,还与三角形的面积有关。从而体会到学习三角形高的价值,也为学习三角形的面积奠定了坚实的基础。

突破传统的教学设计,让学生知道“高”的来龙去脉,追求教学的通透性,是有效教学的重要标志。

二、“虚实结合”促发展

认识一个图形,始于观察和操作,此环节为“实”。教学中安排了四次“画”。第一次“画”是课堂伊始,让学生画出自己认识的三角形,不同的学生由于生活经验不同,独立画出的三角形也是不同的,但是学生能直观感受到它们都有几个共同特点:三个角,三条边,三个顶点。由此学生对三角形的认识会从直观认识走向理性认识。第二次“画”是过三角形的顶点A画对边BC的垂线段,垂足为O。旨在激活学生已有的知识和数学活动经验,为认识高做准备。第三次“画”是画三角形指定底边上的高,学生对高的概念越来越清晰。第四次“画”是在顶点A水平左右移动时,让学生想一想顶点A还会在哪里,然后将这些三角形以及底边上的高画出来。通过这四次操作活动,“认识高”这一目标的达成度越来越高。

我们的教学仅停留在操作层面是不够的,还应关注学生能力的发展。空间想象能力是小学数学的一项关键能力,也是本节课的重要教学目标。本节课上,在让学生感受高的长短、位置与三角形的形状、大小有关的过程中,教师留足时间和空间引导学生进行充分的想象:顶点A上下移动的时候三角形的高有什么变化?三角形有什么变化?顶点A左右水平移动的时候什么变了?什么没变?学生通过观察、思考、想象以及与同伴交流、进行几何画板的演示,不仅获得了知识,还培养了空间观念,发展了数学思维,产生了更多有待进一步研究的问题,此环节为“虚”,教学应该虚实结合。

(浙江省嘉善县杜鹃小学 314100

浙江省嘉善县教育研究中心 314100)