坐骨-股骨撞击综合征诊断中MRI与MSCT的对照研究

2020-04-09石向明王红辉王辉许雅芳韩宁王成健

石向明,王红辉,王辉,许雅芳,韩宁,王成健

(1.河北中石油中心医院影像科,河北 廊坊 065000;2.霸州市妇幼保健院中医科,河北 霸州 065700)

髋关节和腹股沟疼痛是一种常见的临床症状,可影响所有年龄段的患者。Christmas等[1]的一项调查结果显示,60岁及以上的老人中有14.3%在过去6周的大部分时间里都感到明显的髋关节疼痛。在众多致病因素中坐骨股骨撞击综合征(ischiofemoral impingement syndrome,IFI)所引起的髋部和腹股沟疼痛日益被重视。对于IFI国内的研究尚少,容易造成误诊和漏诊[2]。本研究通过磁共振(magnetic resonance imaging,MRI)与多层螺旋CT(multi slice CT,MSCT)检查对IFI患者骨盆及股骨近端进行测量,并对两种检查方式显示的征象进行对比,旨在提高临床及影像科医师对该病的认识。

1 资料与方法

1.1 一般资料 纳入标准:(1)自愿参与本次实验行CT、MRI检查,签署知情同意书;(2)髋关节或腹股沟区疼痛超过3个月;(3)临床表现为髋关节内收、外旋时疼痛、活动受限。排除标准:股骨头坏死、盆腔及髋关节手术、感染性关节炎或类风湿性骨关节炎、骨盆肿瘤或发育畸形等疾病。

共纳入58例IFI患者,其中男12例,女46例;年龄26~74岁,平均(52.3±1.2)岁。24例为单侧髋关节发病(左髋9例,右髋15例),32例为双侧髋关节发病;病程4个月~8年。1周内行髋关节MRI和MSCT检查。

1.2 仪器与方法

1.2.1 MSCT扫描 患者下肢自然伸直,两脚尖直立相互靠拢,扫描范围自髋臼上缘至股骨小转子下缘,扫描参数:管电压120 KV,管电流160~200 mAs,层厚3 mm,重建层厚:1.25 mm,FOV 38 cm×38 cm,股骨近端、坐骨及周围软组织显示清晰。

1.2.2 MRI扫描 患者取常规仰卧位。常规序列为横轴位TSE-T2WI-FS(TR4000ms TE88ms),DFOV:36.0 cm×52.3 cm,层厚3 mm,层间距0.9 mm;冠状位TSE-T2WI-FS(TR4600ms TE79ms),DFOV:41.0 cm×59.5 cm,层厚4 mm,层间距1.2 mm;TSE-T1WI(TR650ms TE20ms),DFOV:41.0 cm×59.5 cm。

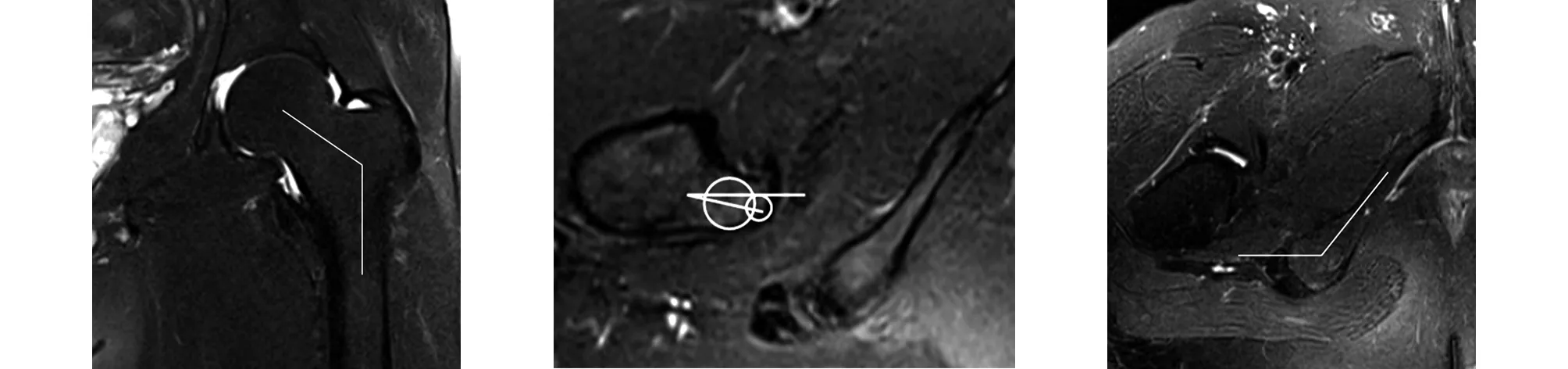

1.3 数据测量及图像分析 根据Tosun等[3]的测量方法测量坐骨股骨间隙(ischiofemoral space,IFS)、股方肌间隙(quadratus femoris space,QFS)、股骨颈前倾角(femoral neck angle,FNA)、股骨颈干角(cervicodiaphyseal angle,CCD)股骨小转子角(lesser trochanter angle,LTA)及坐骨角(ischial angle,IA),见图1。

1.4 统计分析 统计学处理采用SPSS 22.0软件,IFI患者MSCT与MRI测量数据间比较采用t检验,计数资料用率表示;两种诊断方法影像学征象比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

58例患者CT显示单侧受累占39.7%(23/58),双侧受累占55.2%(32/58),显示正常占5.2%(3/58)。坐骨和/或股骨小转子缘骨质密度增高,骨质增生、硬化(见图2)占20.7%(12/58),滑膜囊肿3例占5.2%(3/58)。股方肌卡压水肿,增粗占25.9%(15/58),肌肉内出现脂肪低密度(见图3)占13.8%(8/58),股方肌纤萎缩、变细6.9%(4/58)。其它征象3例占5.2%(3/58):1例腘绳肌腱止点水肿,1例滑膜增厚,1例髂腰肌腱滑膜囊肿。MRI显示单侧受累占41.4%(24/58),双侧受累占58.6%(34/58),股方肌水肿T2WI压脂像股方肌内出现局限性或弥漫性的异常高信号(见图4)占69.0%(40/58),坐骨和/或股骨小转子骨质增生硬化占10.3%(6/58),坐骨结节旁滑膜囊肿(见图5)占22.4%(13/58),股方肌纤维束内局限性脂肪浸润占15.5%(9/58),萎缩、断裂占10.3%(6/58)。其它征象9例占15.5%(9/58):4例髂腰肌腱止点水肿(见图6),3例腘绳肌腱止点水肿(见图7),2例滑膜增厚。所有数据均由2名有经验丰富的影像诊断医师采用双盲法测量,取平均值作为最后测量值,如发现测量值差异过大,则重新测量达成一致。

MRI对IFI的检出率100.0%(58/58),明显高于MSCT对IFI的检出率82.6%(47/58),差异具有统计学意义(χ2=10.043,P=0.002)。MSCT、MRI分别对IFI病变中IFS、QFS宽度及FNA、LTA、CCD、IA角度测量,测量值比较差异均无统计学意义(P>0.05,见表1)。MSCT对IFI股骨小转子、坐骨硬化的检出率较高,MRI对股方肌水肿、脂肪变性、滑膜囊肿及其他继发征象的检出率较高(见表2)。

a IFS测量示意图 b QFS测量示意图 c FNA测量示意图

d CCD测量示意图 e LTA测量示意图 f IA测量示意图

图2 坐骨骨质增生、骨赘形成 图3 股方肌内出现脂肪低密度 图4 股方肌内T2WI压脂水肿高信号

图5 坐骨结节旁滑膜囊肿 图6 髂腰肌腱止点T2WI压脂水肿高信号 图7 腘绳肌腱止点T2WI压脂水肿高信号

表1 MSCT与MRI对IFI病变数据测量比较

表2 MSCT与MRI对IFI病变影像征象检出率比较[例(%)]

3 讨 论

IFI最早于1977年由Johnson[4]在3例髋部手术后疼痛的患者中提出,是坐骨结节和股骨之间的空间缩小引起走行于其中的股方肌受到反复撞击、摩擦出现损伤,出现非特异性腹股沟区或臀部慢性疼痛。还可同时伴有髋部绞索、弹响或捻发音,如对股方肌近端后方坐骨神经压迫可以导致疼痛向下肢放射,因临床表现缺乏特异性,很容易误诊。据统计IFI可发生在所有年龄层的男女,通常发生在中老年妇女,男性少见,在25%~40%的患者中发现双侧髋关节受累。近年来由IFI引起的下腰部、髋关节及腹股沟区疼痛,越来越受到临床医师的重视,其病因尚不完全清楚,可能与患者体位、先天发育或后天获得有关[5-6]。如患者下肢后伸、外旋或内收运动时可引起IFS和QFS的改变。先天性髋外翻、坐骨耻骨支低位、坐骨结节外翻为主要的先天性因素。获得性原因包括股骨转子间骨折、股骨转子间截骨、骨关节炎和骨软骨瘤等。

目前对IFS狭窄评估尚无统一标准,Singer等[7-8]研究数据为(20.7±8)mm,其中男性为(23.0±7.0)mm,而女性为(18.6±8.0)mm,差异有统计学意义。一般认为IFS距离>20 mm不易出现撞击。Ahmet等[9]认为QFS与IFS呈显著正相关,IFS狭窄和QFS的异常是引起IFI的直接原因,IFS为骨性距离而QFS为软组织距离。本研究中用CT、MRI对IFI进行测量,数值分别是(16.8±3.20)mm、(17.0±4.4)mm。本研究CT与MRI检查方式比较差异无统计学意义,与国内邢千超[10]测量结果及结论类似,但与国外[11]数据有偏差,分析可能与不同种族身体结构特点差异有关。股方肌外形为平坦的四边形,起于坐骨结节前部,止于转子嵴和大转子,走形于QFS间隙内。主要功能是协助髋关节内收和外旋。当IFS<20 mm时QFS减小,导致股方肌受到挤压,反复撞击可出现股方肌及其周围解剖结构损伤。早期表现为股方肌肌腹水肿,坐骨、股骨小转子骨质受侵,长期、反复的摩擦与撞击导致股方肌逐渐萎缩,脂肪化甚至断裂。坐骨、股骨小转子出现骨质硬化、增生,囊变。

已有研究证实[12-13],IA、FNA平均值分别为130.6°和19.7°,不易出现撞击,FNA增大将使股骨小转子向内、向前移位;LTA减小使小转子长轴贴近冠状面,向前、向上移位;IA增大导致坐骨结节向前外侧移位;CCD增大会引起髋-膝失调,以上这些改变会引起IFS减小。国外Sussman等[14]对骨盆形态学研究显示女性的骨盆较男性骨盆短而宽阔,股骨颈小转子较男性突出,小转子和坐骨结节与冠状面夹角小,坐骨结节位置高且外翻。女性骨盆这些形态解剖特点均是引起IFS及QFS减小的因素,因而女性更容易罹患先天性坐骨股骨间隙狭窄。本究中女性患者较多46例,占本组实验人数79.3%,与文献数据(80.0%)一致。IFS距离与FNA、CCD存在负相关与LTA存在正相关,这与Sussman等的研究结论一致。本研究中CT与MRI检查测量各项角度差异无统计学意义,与陈焱君等[15]测量数据一致。

本次研究结果显示,MRI诊断IFI的检出率为100.0%,CT的检出率为81.0%,MRI的检出率明显高CT。分析原因在于:MRI软组织分辨率高,可以清晰显示股方肌受压、变窄。多种序列应用可清晰显示股方肌水肿高信号,甚至出血信号。脂肪抑制序列可增强图像组织对比,更清晰地发现慢性患者脂肪变性信号,肌肉萎缩。本研究中显示股方肌水肿高信号40例,脂肪变性信号9例,肌肉萎缩6例。股骨小转子骨髓水肿8例。坐骨骨髓水肿5例。同时可以发现撞击的伴随征象。如本实验中发现3例腘绳肌腱止点水肿,1例髂腰肌腱止点水肿,3例滑膜增厚,2例滑膜囊肿,对诊断及鉴别诊断有重要的作用。这些病变同样是引起髋部疼痛的原因,需要临床治疗。MSCT对骨骼分辨率高,更易发现慢性IFI患者所致坐骨及股骨节面硬化、骨质增生及骨质侵蚀,MSCT能实现任意方向的三维重建,显示髋关节空间结构关系方面较MRI更直观、更容易进行细小结构的精确测量[16]。两种检查方式在测量坐骨股骨间隙、股方肌间隙变窄上差异无统计学意义。

本研究的局限性在于研究样本量较小,未将各年龄分组样本量进行比较,这使得研究结果存在一定的偏倚。未对在髋关节内旋与外旋动态变化下的参数进行测量,排除体位性因素所致的IFI,值得进一步研究。

综上所述,FNA、LTA、CCD、IA是影响IFS、QFS的重要因素,而IFS、QFS是IFI的直接证据,为IFI的发病机制提供新的依据,CT和MRI测量对IFI的确诊率比较差异无统计学意义。MRI对IFI病变诊断具有较高的检出率,具有无创伤性。特别是在IFI早期股骨小转子及坐骨还未形成硬化、囊变时更具优势,MRI横轴位脂肪抑制T2WI序列能清晰显示出股方肌水肿具有较高的临床诊断价值。髋关节前后位和蛙式位X射线检查测量不够精确且难以显示肌肉卡压情况很少用于坐骨股骨撞击综合征的诊断。