不同饵料对产后雌性大黄鱼亲鱼的营养效果

2020-04-08徐志进李凌刚柳敏海李伟业殷小龙

■章 霞 徐志进 李凌刚 柳敏海 李伟业 殷小龙

(浙江省舟山市水产研究所,浙江舟山316000)

大黄鱼(Pseudosciaena crocea)属硬骨鱼纲(Osteichthyes)、鲈形目(Perciformes)、石首鱼科(Sciaenidae)、黄鱼属,主要分布在我国的南海、东海和黄海南部,有“海水国鱼”之称[1]。20 世纪70 年代,大黄鱼因过度捕捞而资源日渐枯竭[2]。自1985 年大黄鱼鱼苗培育成功以来,大黄鱼养殖产业迅速发展,目前为浙江和福建沿海城市主要养殖经济鱼类,在渔业经济和渔业资源恢复中发挥重要作用[3-4]。

迄今为止,关于大黄鱼的营养健康研究有不少报道,主要集中在养殖模式、饲料营养及遗传育种等三个方面。韩坤煌等[5]的研究表明,围网养殖大黄鱼的氨基酸总量、粗蛋白、鲜味氨基酸、呈味氨基酸含量明显高于普通网箱大黄鱼(P<0.05),可通过改变养殖模式如围网养殖提高大黄鱼肉质;高有领等[6]的研究表明,投喂配合饲料与投喂鲜杂鱼相比可显著降低大黄鱼全鱼的粗脂肪含量(P<0.05),显著提高总氨基酸含量(P<0.05),投喂配合饲料提高大黄鱼肌肉的营养价值;林利民等[7]的研究结果表明通过家系选育育种可改良大黄鱼的肉质等。但对产后大黄鱼亲鱼营养复健影响的研究目前尚无报道。

在日常育苗生产中,大黄鱼亲鱼一般会在产后的2个月或者更短的时间内进入网箱养殖,储备作为来年的亲鱼。此阶段中大黄鱼的营养健康是影响大黄鱼产后成活率及来年繁育性能的重要条件,因此探究不同饵料对产后大黄鱼的营养健康影响具有重要实际意义。

本研究结合当前育苗种的生产实际,通过投喂冰鲜或鲜活饵料进行产后大黄鱼的营养强化,并通过大黄鱼肌肉氨基酸和脂肪酸含量分析来评价几种常见饵料对大黄鱼营养效果的影响,以此作为今后生产育苗中的参考依据。

1 材料与方法

1.1 材料

2017年4月,选自浙江华兴水产科技有限公司同一批产后大黄鱼雌性亲鱼作为本试验的试验对象,试验共设4组,每组各选取100尾大黄鱼雌性亲鱼[平均体重(437.43±65.10) g,平均体长(27.33±0.57) cm]养殖于4 m×4 m的水池中,换水量每天200%,每天投饵量为鱼体总重量的2%,投喂次数为每天2 次,组A每天投喂中华管鞭虾(Solenocera crassicornis)(以下简称红虾)0.5 kg/次,组B 投喂沙蚕(Nereis succinea)0.5 kg/次,组C 投喂黄占鱼(Trachurus japonicus)鱼块+强化剂(简称鱼强,亲鱼强化剂购自青岛越洋进出口有限公司,填充量为80 ml/kg)0.5 kg/次,组D 投喂黄占鱼鱼块(简称鱼块)0.5 kg/次。复健2 个月后取样,试验各组取样,每组设3个重复,3尾鱼1个重复。临催产前的亲鱼肌肉氨基酸和脂肪酸含量数据记为原始对照组O。

1.2 样本采集与指标测定

取样前对样品鱼进行饥饿处理24 h后,依次将养殖池中各组试验鱼适量捞出,用丁香酚(上海化学试剂公司产品,1∶10 000)麻醉,各组大黄鱼取背部肌肉40 g,腹部肌肉50 g,分别混合各组样品,冻存至-80 ℃冰箱用于测定鱼肉中的基础营养成分——粗蛋白、粗脂肪、灰分、水分以及氨基酸和脂肪酸含量。

各个饵料和鱼肉营养成分的测定:粗蛋白质、粗脂肪、灰分、水分的含量分别采用凯氏定氮法(GB 5009.5—2016)、索氏抽提法(GB/T 6433—2006)、550 ℃燃烧后称量残余物的方法(GB 5009.4—2016)、直接干燥法(GB 5009.3—2016)测定。采用GB/T 5009.124—2003测定肌肉中的氨基酸含量,脂肪酸含量采用水解提取-气相色谱法(GB/T 22223—2008)测定。

试验仪器采用IE363 氨基酸分析仪(日本日立L-8900)和气相色谱仪(日本岛津GC-2010)。

1.3 数据分析

试验数据采用SPSS17.0 统计软件开展单因素方差分析(ANOVA),差异性显著分析采用Duncan's 法多重比较。

2 结果

2.1 四种饵料的基础营养测定和氨基酸、脂肪酸的含量

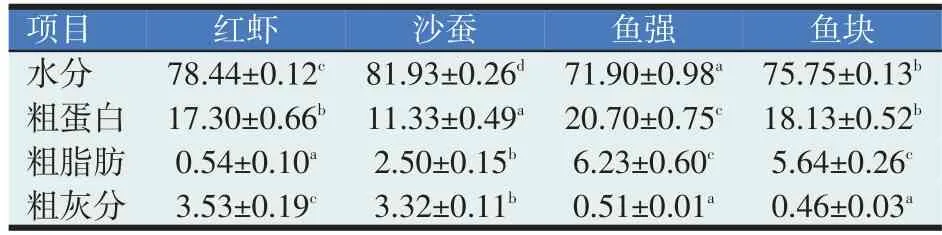

2.1.1 四种饵料的基础营养测定(见表1)由表1可知,不同饵料之间,水分含量差别较大,由多到少依次是沙蚕、红虾、鱼块、鱼强,各种饵料间差异显著(P<0.05);粗蛋白含量由多到少依次是鱼强、鱼块、红虾、沙蚕,其中鱼强粗蛋白含量显著高于鱼块、红虾和沙蚕(P<0.05),鱼块和红虾差异不大;粗脂肪含量由大到小为鱼强、鱼块、沙蚕、红虾,其中鱼强、鱼块显著高于沙蚕和红虾(P<0.05);粗灰分含量由大到小红虾、沙蚕、鱼强、鱼块,红虾显著高于沙蚕、鱼块和鱼强(P<0.05),鱼块和鱼强无显著性差异(P>0.05)。

表1 不同饵料的基本营养成分比较(n=3,以鲜基计,%)

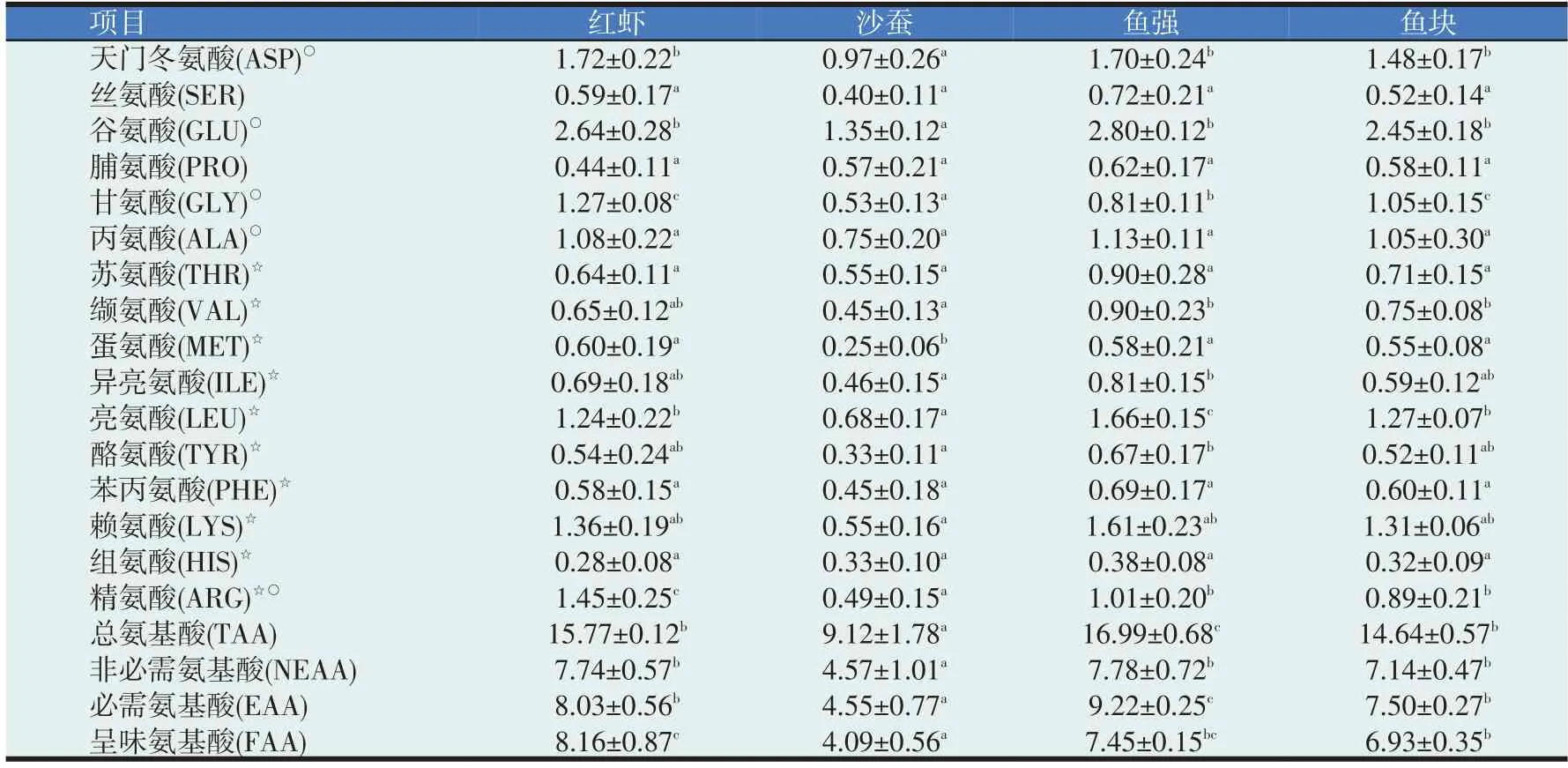

2.1.2 四种饵料的氨基酸含量(见表2)

表2 不同饵料的氨基酸含量比较(n=3,以鲜基计,%)

由表2可知,四种饵料的氨基酸总含量最高为鱼强(16.99±0.68)%,超过红虾1.22个百分点、鱼块2.35个百分点、沙蚕7.87 个百分点,红虾和鱼块差异不显著(P>0.05);沙蚕的非必需氨基酸总量(4.57±1.01)%显著低于红虾、鱼块、鱼强(P<0.05),其他三组之间差异不显著(P>0.05);鱼强的必需氨基酸总量(9.22±0.25)%,显著高于红虾、鱼块和沙蚕(P<0.05),红虾和鱼块差异不显著(P>0.05),呈味氨基酸总量红虾显著高于鱼块和沙蚕。

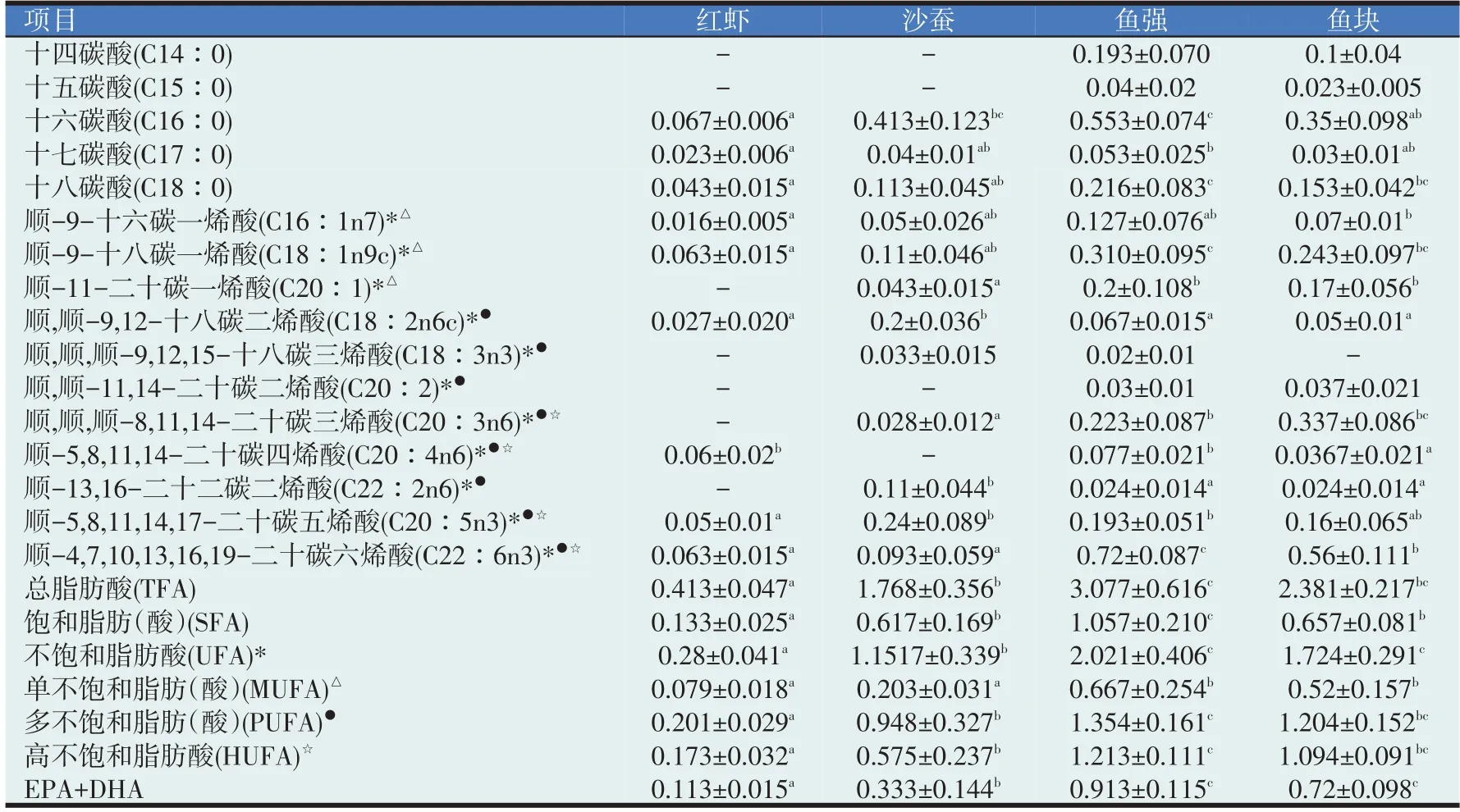

2.1.3 四种饵料的脂肪酸含量(见表3)

表3 不同饵料的脂肪酸含量比较(n=3,以鲜基计,%)

由表3可知,四种饵料的脂肪酸总含量最高为鱼强(3.077±0.616)%,超过鱼块0.696 个百分点、沙蚕1.309 个百分点、红虾2.664 个百分点,鱼强总脂肪酸含量显著高于沙蚕和红虾(P<0.05);鱼强的饱和脂肪酸含量显著高于鱼块、沙蚕和红虾,鱼块、沙蚕的饱和脂肪酸含量差异不显著(P>0.05);鱼强、鱼块的不饱和脂肪酸含量显著高于沙蚕和红虾(P<0.05);鱼强、鱼块的单不饱和脂肪酸含量显著高于沙蚕和红虾(P<0.05),沙蚕和红虾之间差异不显著(P>0.05)。鱼强的多不饱和脂肪酸和高不饱和脂肪酸含量显著高于沙蚕和红虾;EPA+DHA的含量鱼强高于鱼块(P>0.05),显著高于沙蚕和红虾,且沙蚕显著高于红虾(P<0.05)。

2.2 产后复健雌性大黄鱼亲鱼氨基酸的含量

2.2.1 产后复健雌性大黄鱼亲鱼背部氨基酸含量

通过投喂不同饵料复健的产后雌性大黄鱼亲鱼背部氨基酸含量见表4 所示。复健2 个月后,各组总氨基酸含量组C>组A>组O>组D>组B,各组之间无显著性差异(P>0.05)。非必需氨基酸含量为组C>组A>组D>组O>组B,各组之间无显著性差异(P>0.05)。必需氨基酸含量为组O>组A>组C>组D>组B,各组之间无显著性差异(P>0.05)。呈味氨基酸含量为组C>组A>组O>组D>组B,各组之间无显著性差异(P>0.05)。组A、B、C、D的各种氨基酸含量存在差异的为谷氨酸、蛋氨酸和脯氨酸;谷氨酸含量组C显著高于组A、B、D(P<0.05);蛋氨酸组A 显著高于组B、C、D,脯氨酸组D显著高于组C(P<0.05)。

表4 产后复健雌性大黄鱼亲鱼背部氨基酸含量比较(n=3,以鲜基计,%)

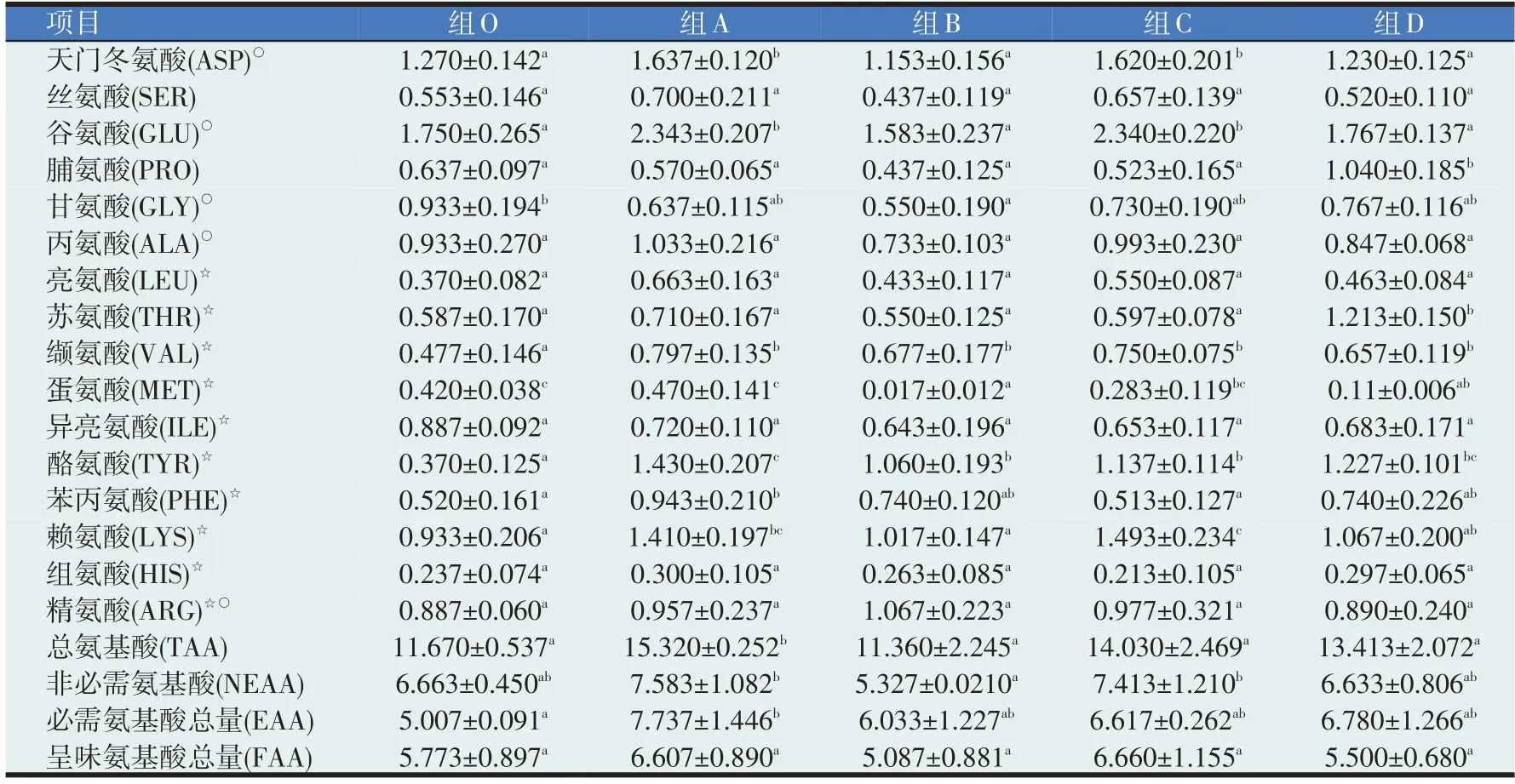

2.2.2 产后复健雌性大黄鱼亲鱼腹部氨基酸含量

通过投喂不同饵料复健的产后雌性大黄鱼亲鱼腹部氨基酸含量见表5 所示。复健2 个月后,各组总氨基酸含量组A>组C>组D>组O>组B,其中组A 显著高于对照组O 及组C、D、B(P<0.05)。非必需氨基酸含量为组A>组C>组O>组D>组B。必需氨基酸含量为组A>组D>组C>组B>组O,其中组A 显著高于对照组O(P<0.05)。呈味氨基酸总含量为组C>组A>组O>组D>组B,各组之间无显著性差异。相对于对照组,各组的氨基酸含量有变化的为天门冬氨酸、谷氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、脯氨酸、酪氨酸、赖氨酸、苯丙氨酸、甘氨酸和缬氨酸。组A 和组C的天门冬氨酸和谷氨酸显著高于组B、D(P<0.05),组A 的蛋氨酸含量显著高于组B、D(P<0.05)。

2.3 产后复健雌性大黄鱼亲鱼脂肪酸含量

2.3.1 产后复健雌性大黄鱼亲鱼背部脂肪酸含量

通过投喂不同饵料复健的产后雌性大黄鱼亲鱼背部脂肪酸含量如表6 所示。在大黄鱼亲鱼复健期间通过不同的饵料对大黄鱼进行投喂效果不同。在大黄鱼复健2 个月后,各组总脂肪酸含量组D>组C>组B>组O>组A,其中组B、C、D 显著高于组A(P<0.05)。饱和脂肪酸含量组D>组B>组O>组C>组A,组D 显著高于组O、A、B、C(P<0.05)。不饱和脂肪酸含量组C>组D 组B>组O>组A,组C 显著高于组B、A和组O(P<0.05)。多不饱和脂肪酸含量组C>组D>组O>组B>组A,组C显著高于组O、A、B(P<0.05)。高不饱和脂肪酸、EPA+DHA 含量A、B、C 三组差异不显著,但组O、D显著高于组A、B、C饵料组。

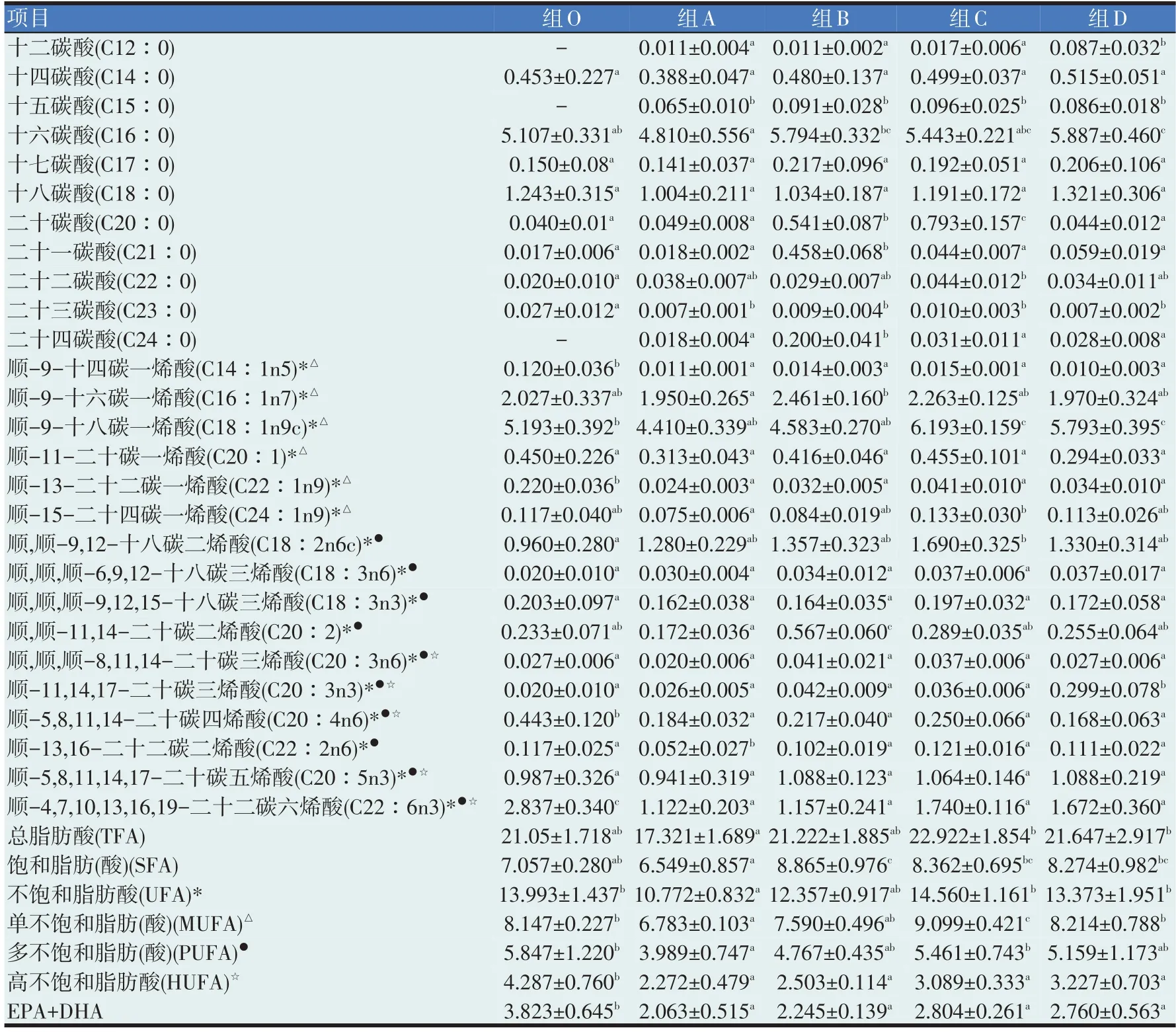

2.3.2 产后复健雌性大黄鱼亲鱼腹部脂肪酸含量

通过投喂不同饵料复健的产后雌性大黄鱼亲鱼腹部脂肪酸含量见表7 所示。在投喂不同的饵料对大黄鱼进行复健2个月后,各组总脂肪酸含量组C>组D>组B>组O>组A,其中组D、组C显著高于组A,但组O、B 和组A 之间无显著性差异。饱和脂肪酸含量组B>组C>组D>组O>组A,其中组B 显著高于组O、A(P<0.05)。不饱和脂肪酸含量组C>组O>组D>组B>组A,其中组C、D、O无显著性差异,显著高于组A(P<0.05)。多不饱和脂肪酸含量组O>组C>组D>组B>组A,其中组O 与组B、C、D 无显著性差异(P>0.05)。高不饱和脂肪酸含量组O>组D>组C>组B>组A,其中组O显著高于其他4组,其他四组之间无显著性差异(P>0.05)。EPA+DHA含量组O>组C>组D>组B>组A,其中组O 显著高于其他4 组(P<0.05),其他四组之间无显著性差异(P>0.05)。

表5 产后复健雌性大黄鱼亲鱼腹部氨基酸含量比较(n=3,以鲜基计,%)

表6 产后复健雌性大黄鱼亲鱼背部脂肪酸含量比较(n=3,以鲜基计,%)

表7 产后复健雌性大黄鱼亲鱼腹部脂肪酸含量比较(n=3,以鲜基计,%)

3 讨论

3.1 不同饵料对产后大黄鱼雌鱼肌肉氨基酸的影响

水生动物的繁殖性能与饵料的蛋白质水平具有密切关系[8-9]。Luo等[10]和孙瑞建[11]的研究表明随着饲料中蛋白质水平的升高,鱼体蛋白质会逐渐升高。本研究结果中,红虾、沙蚕、鱼强、鱼块四种饵料中粗蛋白含量由多到少依次是鱼强、鱼块、红虾、沙蚕,总氨基酸含量依次为鱼强、红虾、鱼块、沙蚕;在营养复健2个月后,大黄鱼背部的总氨基酸、非必需氨基酸含量组C>组A>组D>组B,但差异不显著,与吴雷明等[12]的研究结果基本相似。另结果表明,复健后各组大黄鱼背部的总氨基酸、非必需氨基酸、必需氨基酸、呈味氨基酸结果相较于组O均不显著,这与本试验室先前研究结果亲鱼强化对大黄鱼雌性亲鱼肌肉的必需氨基酸和氨基酸总含量影响不大的结果相一致[13]。此外本研究结果发现,饵料中红虾、鱼强和鱼块的天门冬氨酸、谷氨酸显著高于沙蚕,沙蚕的蛋氨酸含量显著低于其他3 组。在复健后,背部肌肉中的谷氨酸组C显著高于其他3组,组A的蛋氨酸显著高于组B、C、D;大黄鱼腹部肌肉组A和组C的天门冬氨酸和谷氨酸显著高于其他两组,组A的蛋氨酸含量显示高于组B、D,这表明饵料中的氨基酸组成差异可能是影响鱼类肌肉氨基酸组成差异的原因[14]。但研究发现饵料中沙蚕的缬氨酸含量显著低于鱼强和鱼块,在复健后,大黄鱼背部和腹部的肌肉中,组A、B、C、D的缬氨酸含量无显著性差异,这可能与大黄鱼的限制性氨基酸有关。郭全友等[15]的研究表明缬氨酸为大黄鱼的第一限制性氨基酸,但也可能与大黄鱼的养殖模式[16]、饵料营养配比[17]、饵料的适口性[18]、养殖阶段[19]等相关,因此阐明氨基酸的吸收利用机制还需要更加科学精细的试验。

3.2 不同饵料对产后大黄鱼雌鱼肌肉脂肪酸的影响

脂肪是在鱼类机体代谢中的能源,是维持鱼类正常生长、发育、繁殖所必需的营养物质,而饲料中的脂肪酸是影响鱼类脂肪及脂肪酸的重要因子[20-21]。由研究结果可知四种饵料的总脂肪酸含量、饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸含量、单不饱和脂肪酸含量、多不饱和脂肪酸含量、高不饱和脂肪酸含量以及EPA+DHA 含量鱼强组>鱼块组>沙蚕组>红虾组,其中鱼强组和鱼块组显著高于红虾组。在大黄鱼复健2个月后,大黄鱼背部总脂肪酸含量组D>组C>组B>组A,腹部脂肪酸,组C>组D>组B>组A,其中组D、C差异不显著,但显著高于组A(P<0.05)。鱼体肌肉的脂肪酸组成基本上符合饵料脂肪酸的组成[22]。这与陈家林等[23]的研究异育银鲫肌肉脂肪酸受饵料脂肪酸正相关关系影响的结果相符。在本研究中发现,饵料中鱼强组多不饱和脂肪酸含量显著高于沙蚕组和红虾组;在大黄鱼复健后,大黄鱼背部、腹部肌肉脂肪酸中的多不饱和脂肪酸组C>组D>组B>组A,这与高坚等[24]、谌芳等[25]的研究结果相符,鱼油可以显著提高鱼体中n-3系列脂肪酸的含量。此外在本研究发现,饵料中EPA+DHA含量鱼强组高于鱼块组,显著高于沙蚕组和红虾组。复健后,大黄鱼背部肌肉中EPA+DHA 含量组D>组C>组B>组A,其中组D 显著高于其他3 组(P<0.05),与原始对照组组O 无显著差异,大黄鱼腹部肌肉中EPA+DHA 含量组C>组D>组B>组A,各组差异不显著,但均显著低于原始对照组O。产后大黄鱼腹部肌肉脂肪酸显著低于产前大黄鱼腹部肌肉脂肪酸,此结果推测可能与大黄鱼养殖阶段及饵料脂肪酸均衡配比组成有关[26],但具体的影响机制目前尚未有具体报道,可作为今后的研究方向。