胸科手术变换体位时套囊状态对导管位置的影响

2020-04-08张波郭忠宝

张波,郭忠宝

(齐齐哈尔市第一医院 麻醉科,黑龙江 齐齐哈尔)

0 引言

气管插管是获得安全可靠人工气道的途径之一,广泛应用于全麻手术中。随着胸腔手术的发展,要求术中将肺分隔并能进行单肺通气,而双腔气管插管是多数手术病人首选的肺分隔技术[1]。双腔气管插管是将两根导管并列连接在一起其中每根导管只对一侧肺进行通气,而气管隆突是气管分杈内一向上突出的半月状嵴型物又称为气管隆突嵴,这一结构是气管的终末点,是两侧主气管的起始部,这一特殊解剖结构对于保持呼吸道通畅,维持气体的射流作用,使气体均匀的分布到两肺起非常重要的作用。良好的肺分隔技术是手术顺利进行的前提,在心胸外科手术中往往出现变换体位时双腔气管导管位置的改变造成单肺通气效果不佳[2],本次研究主要气管套囊的状态对气管导管位置的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院胸外科患者100 例,按照随机数字表平均分成四组:A 组变换体位时支气管套囊抽空主气管套囊充盈;B 组变换体位时支气管套囊充盈主气管套囊充盈;C 组变换体位时支气管套囊充盈主气管套囊抽空;D 组变换体位时支气管套囊抽空主气管套囊抽空,每组25 例。

纳入标准:年龄18~65 岁;BMI 18~25 kg/m2;ASA Ⅰ~Ⅱ级;机械通气时间3~6 h;双腔气管插管均为左侧;所有患者及家属签署知情同意书,并获得医院伦理委员会批准。

排除标准:术前有气管受压或气管狭窄;术前已行气管插管或气管切开者;既往有反复插管史或插管条件困难者;既往有精神疾病或交流障碍者。

1.2 麻醉方法

所有患者麻醉方法均采用静吸复合全麻,所有患者均无麻醉前用药,患者进入手术室后常规监测生命体征。麻醉诱导采用静脉注射咪达唑仑2~5 mg、舒芬太尼0.3~0.5 μg/kg、顺式阿曲库铵1.5~2.5 mg/kg、利多卡因0.1 mg/kg。依托咪酯1.5~2.5 mg/kg、地佐辛2.5~5 mg,诱导期间面罩给氧,待肌松药物完全起效后,由1 名具有1 年以上工作经验的麻醉医师采用可视喉镜行气管插管(型号35-39 号Robertshaw 双腔气管导管)[3]。听诊双肺呼吸音清晰、对称后固定气管导管并连接麻醉机行机械通气,调整通气参数。维持PETCO230~45 mmHg。麻醉维持采用静脉泵注丙泊酚4~6 mg/kg/h、瑞芬太尼0.2-1 μg/kg/h,吸入七氟烷1~3%并间断注射顺式阿曲库铵0.1 mg/kg。完成气管插管后由麻醉科医师凭经验为主气道套囊充气,测量主气道套囊压力在20~30 cmH2O,支气管套囊压力在20 cmH2O 左右[4],听诊判断气管导管位置及双肺分隔情况,后由纤支镜再次定位气管导管位置并留图[5],待气管导管位置准确后固定气管导管,按变换体位时按计划改变主气管与支气管套囊的状态进行翻身,翻身后再次纤支镜定位观察支气管位置是否发生变化并留图[6]。

1.3 观察指标

变换体位后四组气管导管的变化率及变化距离。

1.4 统计学方法

数据应用SAS 9.4 统计学软件处理,正态分布的计量资料以均数±标准差()表示,组间比较采用t 检验,采用SNK-q 法进行两两比较;计数资料采用率进行表示,组间比较采用卡方检验,利用False Discovery Rate 法进行两两比较,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 基本资料

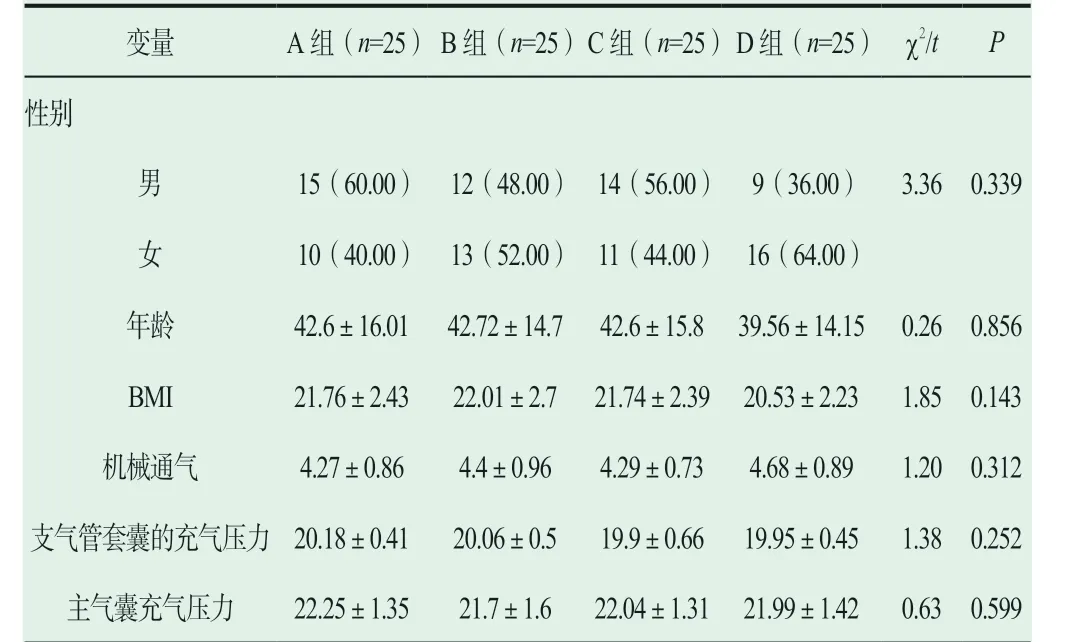

四组患者在性别、年龄、体重指数、机械通气、主气囊充气压力和支气管套囊的充气压力上的差异无统计学差异,P>0.05,见表1。

表1 四组基本资料比较情况[n(%)]

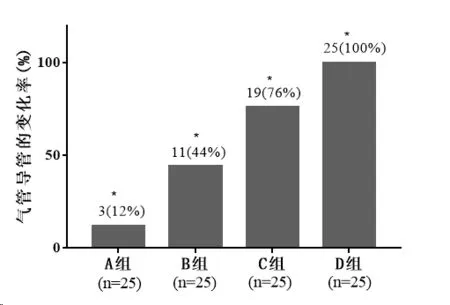

2.2 气管导管的变化率

四组患者手术变换体位时气管导管的变化率A组(1 2%)<B 组(44%)<C 组(76%)<D 组(100%),差异具有统计学意义(P<0.05),见图1。

图1 四组气管导管的变化率的比较

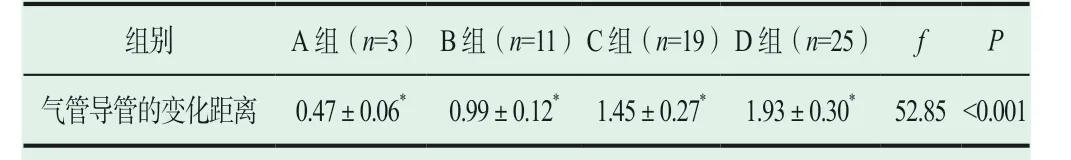

2.3 气管导管的变化距离

四组患者手术变换体位时气管导管的变化距离A 组(0.47±0.06)<B 组(0.99±0.12)<C 组(1.45±0.27)<D 组(1.93±0.3),差异具有统计学意义(P<0.05),见表2 和图2。

表2 四组患者手术变换体位时气管导管的变化距离比较情况

表2 四组患者手术变换体位时气管导管的变化距离比较情况

注:*四组经过SNK-q 检验进行两两比较,差异均有统计学意义,P<0.05。

组别 A 组(n=3)B 组(n=11)C 组(n=19)D 组(n=25) f P气管导管的变化距离 0.47±0.06* 0.99±0.12* 1.45±0.27* 1.93±0.30* 52.85 <0.001

图2 四组气管导管的变化距离的比较

3 讨论

随着胸腔手术的发展,目前大部分的肺部手术在胸腔镜下进行,也有部分病人需剖胸。双腔支气管插管除了可以防止术中脓血、肿瘤等进入健侧肺导致感染、肿瘤播散外,还可以使术侧肺萎陷,为术者提供足够的操作空间。体位变换导致导管移位也是单肺通气失败的原因之一,在改变体位后最好用纤支镜检查双腔支气管导管是否仍处于正确的位置,如果气管导管位置不佳,手术中不能保持良好的单肺通气,失去单肺通气的功能,导致术中通气不良,出现低氧血症和高碳酸血症的情况,增加患者手术麻醉的难度与风险。不仅是手术操作不便,对患者的生命体征也有极大的影响。在许多基层医院设备缺乏很难保证科室储备纤支镜,只能用听诊法与气管导管的深度和临床工作经验判断气管导管的位置情况,这样也不能完全满足要求。因此,在胸外手术麻醉中,对气管导管进行准确定位,尤其是变动体位后重新快速准确的定位减少气管导管的位置的改变,保证良好的单肺通气,尤其重要。

本研究分别对气管导管套囊状态对变换体位后气管导管位置的影响进行对比研究,研究中保证病例的真实性,选择合适的气管导管,合理的气管插管深度(身高170 cm 的男女病人平均气管插管深度是29 cm,身高每增加或减少10 cm,导管的深度增加或减少1 cm),变换体位时固定好气管导管,减少头后仰的角度,以及正确的气囊压力(主套囊20~25 cmH2O、支气管套囊压力20 cmH2O 左右)对结果进行大数据整理分析A 组变换体位时支气管套囊抽空主气管套囊充盈组在变化率及变化距离优于其他三组,主套囊起固定气管导管的作用,在变换体位时抽空支气管套囊,减少支气管套囊与气管之间的压力,减少变换体位时的摩擦,减少气管导管移位的发生率。C 组与D 组也出现了吸入麻醉药泄露的情况,对环境及身体造成伤害。

综上所述,发现胸外科手术中单肺通气(左侧)气管插管支气管套囊抽空在变换体位时减少了气管导管移位的发生,变换体位后确定气管导管的位置首选纤支镜定位,如果没有纤支镜的情况下,变换体位前抽空支气管套囊能减少移位的情况发生,值得推荐。