残塬沟壑区果园复合种植对土壤动物群落特征的影响

2020-04-08任小同秦富仓王迪海王树森

任小同,秦富仓*,王迪海,王树森,马 鑫,台 辉

(1.内蒙古农业大学沙漠治理学院,内蒙古 呼和浩特 010019;2.西北农林科技大学林学院,陕西 杨凌 712100)

土壤动物作为土壤生态系统的重要组成部分之一,是生态系统中重要的消费者和分解者[1],可以通过自身的生存、活动及摄食行为来改善土壤结构和质量,进而调节土壤微生物和土壤理化性质[2-3],在土壤生态系统物质循环和能量流动中发挥着重要的作用,具有不可代替的特殊意义[4]。近年来,农业集约化生产和农业景观均质化导致农业景观生物多样性降低[5],而于黄土残塬沟壑区旱作果园内进行多种模式的复合种植措施,尤其是在苹果产出前进行复合种植[6],填补了单一种植中的生态位空白,起到保护生态环境和生物多样性的作用,有助于实现经济和环境的可持续发展,发挥着保持土壤肥力、水源涵养的重要功能,同时能够充分利用土地和光热能资源,提高土地利用率和作物产量,同时,由于土壤动物在各类土壤中均有分布,且类群数和个体数丰富,因而被广泛作为反应土壤质量的指示生物[7]。

目前,关于苹果园土壤动物群落结构及其多样性研究已有部分报道[8-9],但对黄土残塬沟壑区不同复合种植模式对苹果园土壤动物群落的研究鲜见报道。为此,本研究于2017年8月系统调查了黄土残塬沟壑区4种复合种植模式,即果-蔬[MB]、果-草[MH]、果-荒[MW]、果-粮[MZ]的果园土壤动物群落的组成结构及种群数量,通过对其群落组成与群落结构特征进行分析,旨在了解复合种植模式对果园土壤动物群落结构特征的影响机制,进而为旱作果园生物多样性保护和合理利用土地资源提供基础性资料。

1 材料与方法

1.1 试验设计

研究区位于陕西省永寿县,县域内沟壑发育嵌入,塬、梁与沟相间分布,但塬面依然显著,属典型残塬沟壑区,该区苹果培育面积较大,起步较早,地理坐标为 34°29′~34°59′N,107°56′~108°20′E,平均海拔1 031 m,属暖温带大陆性气候,冬季长而干寒,夏季短而温和,年均气温10.8℃,无霜期210 d,年均降水600 mm,主要分布在7、8、9月,土壤以 土为主,土层深厚。为研究果园复合种植模式对果园内土壤动物群落结构特征的影响,试验果园系位于同一塬面上的连片果园,品种均为红富士(Malus pumila Mill),砧木为楸子,果树树龄为18~20年,栽植密度4.0 m×4.0 m,均无灌溉条件,复合种植有甘蓝(Brassica oleracea L.)、辣椒(Capsicum annuum)等蔬菜。在深入调查的基础上,选取该地区4种有代表性的果园复合种植模式为研究对象,即果-蔬[MB](苹果+甘蓝)、果-草[MH][ 苹 果+藜(Chenopodium serotinum L.)+马唐(Digitaria sanguinalis L. Scop.)]、 果-荒[MW](苹果+人工除草)、果-粮[MZ][苹果+玉米(Zea mays L.)],各模式的农事管理及操作一致。于2018年7月,在苹果园不同复合种植模式下分别随机设置2个面积为400 m2(20 m×20 m)的样地。

1.2 土壤动物采集与处理

于2018年7月,在所选的4种模式每个样地内,按“品”字形设置3个样方,样方面积为0.25 m2(50 cm×50 cm),按土壤剖面采集 0~5、5~10、10~15、15~20、20~25 和 25~30,分层取样采集 6层的土壤动物。大型土壤动物(体宽>2 mm)在50 cm×50 cm的塑料布内分层手拣至盛有乙醇(浓度φ为75%)的塑料小瓶内,带回实验室鉴定。中小型土壤动物(0.2 mm<体宽<2 mm)在使用环刀(R=5 cm,V=100 cm3),分层自下而上采集土样后,采用改良Tullgren干漏斗、Baermann湿漏斗分离干、湿生土壤动物,分离24 h,提取至盛有乙醇(φ=75%)的塑料小瓶中。土壤动物鉴定参考《幼虫分类学》[10]和《中国土壤动物检索图鉴》[11],并在双目显微镜(Motic SMZ-161)和体视显微镜(SZ780系列)下,分类鉴定至科,对于暂不能定名的物种,用乙醇(φ=75%)保存,统一编号后,带回室内进行分类鉴定。

1.3 数据统计与分析

采集到的土壤动物个体数量换算为密度(百只/m2)表示;土壤动物各类群等级划分以某一类群个体数占全部捕获量的百分比表示:>10%为优势类群,介于1%~10%为常见类群,<1%为稀有类群;土壤动物群落结构特征采用Shannon多样性指数(H′)、Pielou均匀度指数(J)、Simpson优势度指数(C)和Margalef丰富度指数(D)进行分析。

式中:Pi为第i个物种的个体数占总个体数的比率;S为类群数;N为总个体数;ni/N表明各个体数占总个体数的百分数。

利用单因素方差分析(one-way ANOVA)对不同数据进行差异显著性分析,对于不符合正态分布的数据,通过log(X+1)进行数据转换,如果仍不服从正态分布,采用非参数检验(K-S检验);用最小显著差异法(LSD)或非参数检验(Tamhane’s T1)进行多重比较。采用Excel 2007和SPSS 19.0对试验数据进行整理和分析,采用Origin 8.1进行图形绘制。

2 结果与分析

2.1 不同复合种植措施的土壤动物组成特征

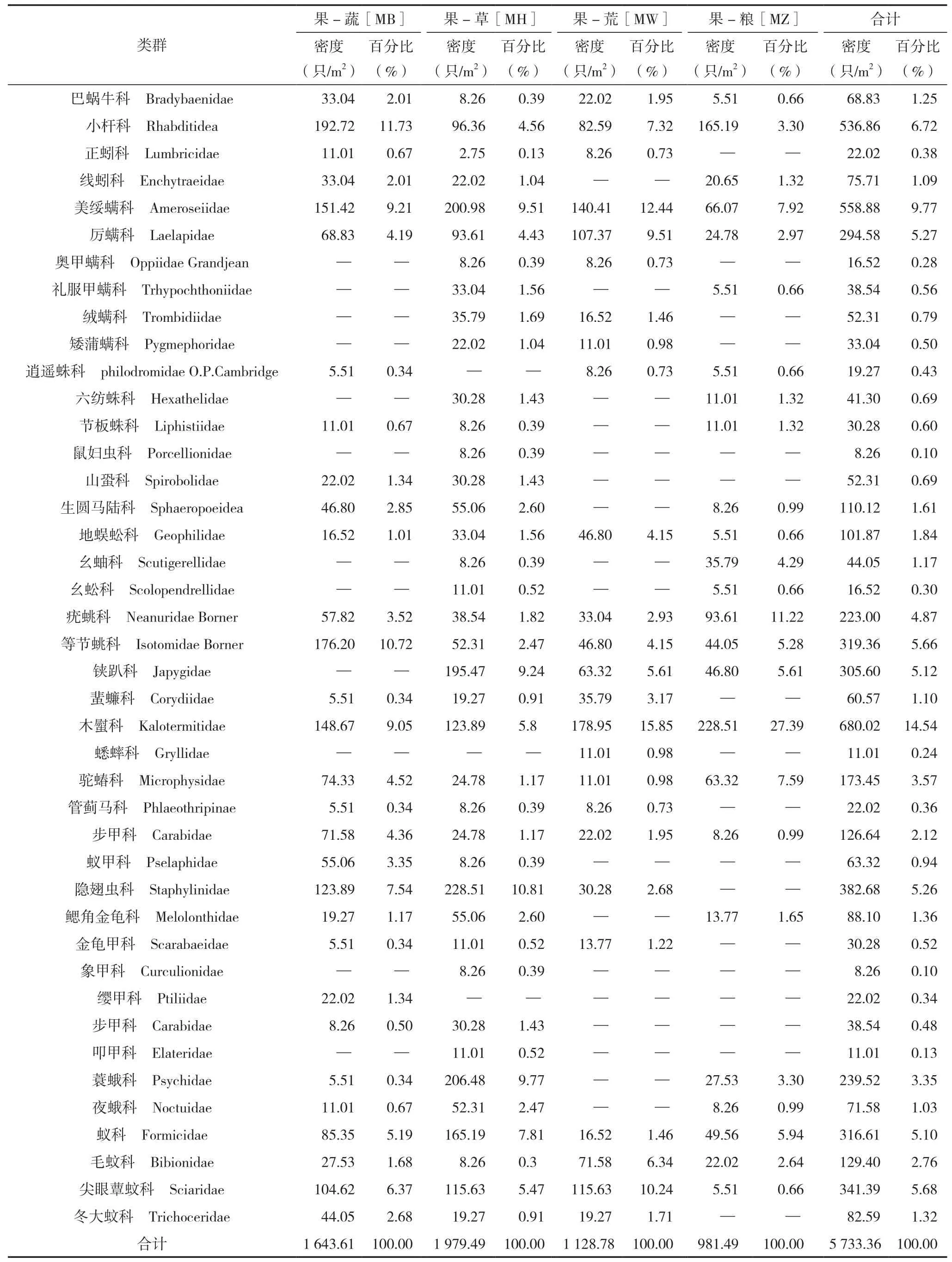

由表1可知,4种复合种植模式下共分离得到土壤动物57.33百只/m2,隶属4门11纲23目42个类群。其中,木螱科为优势类群,占捕获总密度的14.54%;常见类群为22类,共占总密度的77.07%,其余19类构成不同复合种植模式下土壤动物的稀有类群,占总密度的8.39%。因此可以认为,优势类群和常见类群构成残塬沟壑地区苹果果园土壤动物群落的主体,在果园生态系统中发挥着重要的作用,稀有类群作为果园土壤环境中的敏感类群,其类群个体数量虽少,但对外界环境变化极为敏感,对局部小环境具有指示作用,即在某一时期及土壤条件适宜时,随着其个体密度在所处生态系统中的逐渐增大,会逐步发展为该生态系统的常见类群[12]。

4种复合种植模式的土壤动物个体密度排序依次为果-草[MH]>果-蔬[MB]>果-荒[MW]>果-粮[MZ],各模式下土壤动物的类群数排序依次为果-草[MH]>果-蔬[MB]>果-荒[MW]≥果-粮[MZ],表明果-草[MH]模式下,土壤动物的个体数量和类群种类最多,而果-粮[MZ]模式个体数量和类群种类最少。其中,小杆科和等节䖴科构成果-蔬[MB]模式的优势类群,其个体密度分别占该模式下总密度的11.73%和10.72%,其余种群构成该模式下的常见类群(73.36%)和稀有类群(6.19%);果-草[MH]模式的优势类群为隐翅虫科,所占百分比例的10.81%,其余36类构成该复合种植模式的常见类群(82.55%)和稀有类群(7.03%);果-荒[MW]模式以美绥螨科、木螱科、尖眼蕈蚊科构成该复合种植模式下的优势类群,分别占该模式下总捕获量的12.44%、15.85%和10.24%,其余22个类群构成该复合种植模式的常见类群(55.61%)和稀有类群(5.85%);果-粮[MZ]模式以疣䖴科、木螱科构成该复合种植模式下的优势类群,分别所占百分比为11.22%、27.39%,其余23个类群构成该复合种植模式的常见类群(54.45%)和稀有类群(6.93%)。以上不同类群所占比例差异较大,优势类群和常见类群构成黄土残塬沟壑区果园土壤动物群落的主体,这些土壤动物对该模式下的土壤环境具有较强的适应能力。

表1 4种复合种植模式的土壤动物群落结构与组成

2.2 土壤动物群落结构特征

2.2.1 土壤动物群落垂直结构特征

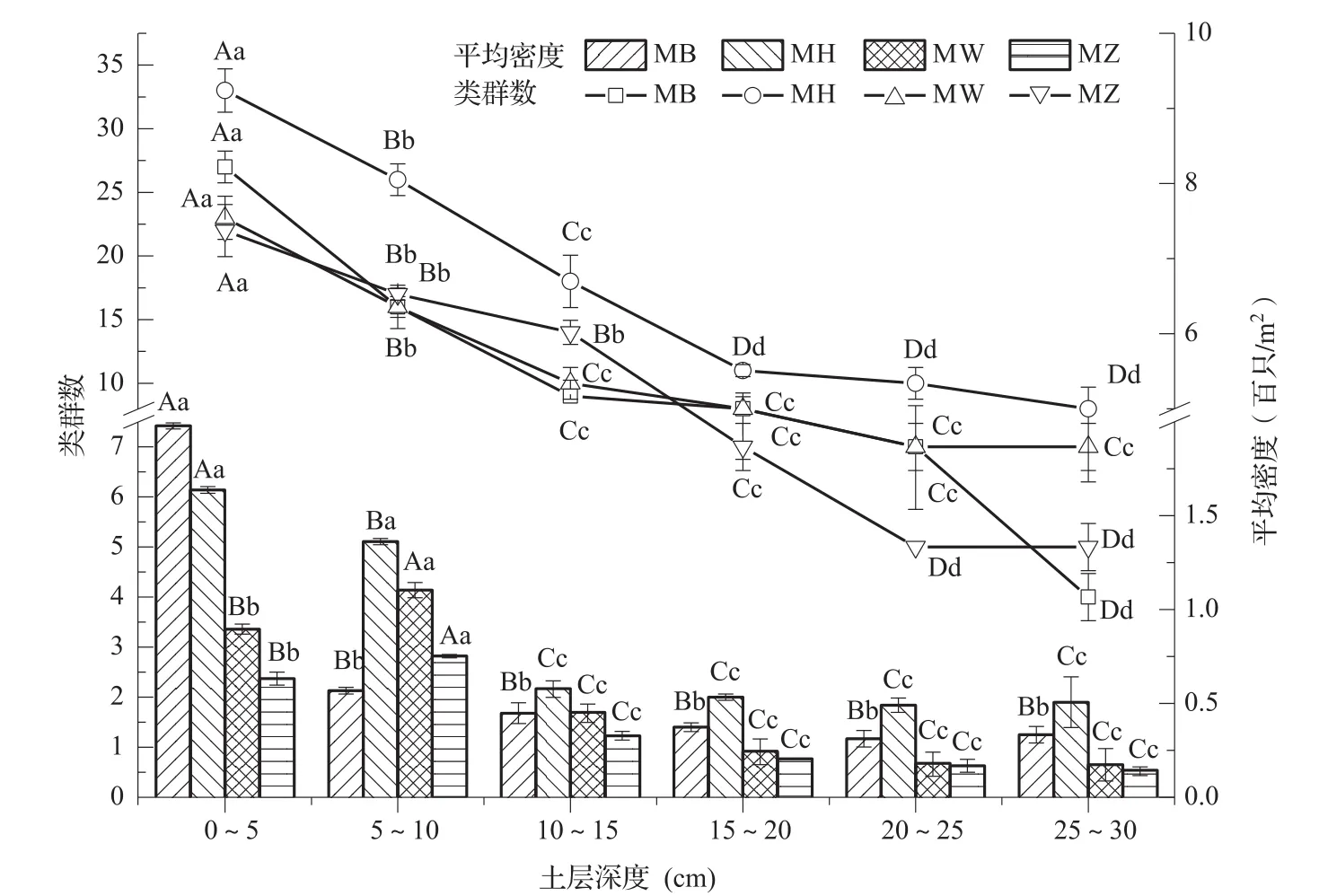

黄土残塬沟壑区苹果果园4种复合种植模式下土壤动物的垂直结构特征如图1所示,结果显示,0~30 cm土层中土壤动物的平均密度与类群数分布趋势基本一致,在0~5 cm土层中,土壤动物个体密度最大为果-蔬[MB]复合种植模式,为7.44百只/m2,土壤动物类群数最大为果-草[MH]复合种植模式(33类),而在其余土层中土壤动物类群数和个体平均密度均以果-草[MH]复合种植模式最大;在同一复合种植模式下,果-蔬[MB]和果-草[MH]复合种植模式土壤动物平均个体密度最大值均出现在0~5 cm土层中,分别为7.44百只/m2和6.14百只/m2,而果-荒[MW]和果-粮[MZ]土壤动物平均密度最高值出现5~10 cm土层中,分别为4.14百只/m2和2.82百只/m2;各模式均表现为随着土层深度的增加,土壤动物的个体平均密度与类群数逐渐减小的趋势。果-蔬[MB]模式在0~5 cm中,土壤动物的个体密度和类群数与其他土层具有极显著差异(P<0.01);其余3种模式在0~15 cm中,各土层间土壤动物的类群数和个体密度具有极显著差异(P<0.01),但在15~30 cm土层中,各土层间土壤动物的类群数和个体密度具有显著差异。总的来说,在4种复合种植模式各个土层中,土壤动物类群数与动物个体平均密度分布趋势基本一致,土壤动物的垂直分布呈现出明显的表聚性特征。

图1 4种复合种植模式下土壤动物垂直结构特征

2.2.2 土壤动物群落水平分布特征

黄土残塬沟壑区苹果果园4种复合种植模式的土壤动物群落水平分布特征见图2,由图2可知,果-草[MH]土壤动物的个体密度最高,为19.15百只/m2,与果-蔬[MB](16.43百只/m2)、果-荒[MW](11.28百只/m2)和果-粮[MZ](9.81百只/m2)相比,具有极显著差异(P<0.01)。而对于土壤动物类群数而言,果-草[MH]( 37类)>果-蔬[MB]( 30类)>果-荒[MW](25类)≥果-粮[MZ](25类),果-草[MH]复合种植模式相较其他复合种植模式具有极显著差异(P<0.01),这与土壤动物个体平均密度表现趋势相一致。

图2 4种复合种植模式下土壤动物水平结构特征

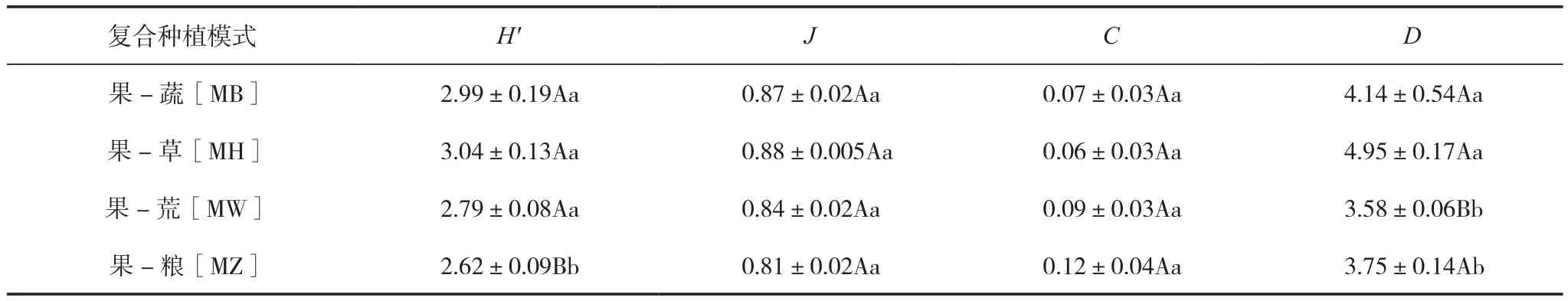

2.2.3 土壤动物群落多样性特征

土壤动物群落的多样性越大,群落的营养通道就越复杂,群落就会向越稳定的方向发展[13],对4种复合种植模式的Shannon多样性指数(H’)、Pielou均匀度指数(J)、Simpson优势度指数(C)和Margalef丰富度指数(D)进行方差分析,表明黄土残塬沟壑区不同复合种植模式对土壤动物群落多样性具有重要影响(表2)。结果表示,4种复合种植模式的土壤动物H´指数多样性水平从大到小依次为MH>MB>MW>MZ,且果-粮[MZ]复合模式土壤动物H´多样性指数与其他3种模式具有极显著差异(P<0.01);均匀度指数依次为MH>MB>MW>MZ,4种模式间差异不显著(P>0.05);Simpson优势度指数排序依次为MZ>MW>MB>MH,优势度指数趋势与均匀度和多样性趋势表现相反,说明果-草[MH]复合种植模式中,各土层土壤动物多样性最丰富,且分布最均匀;Margalef丰富度指数依次为MH>MB>MW>MZ,果-蔬[MB]与果-草[MH]的丰富度指数显著高于果-荒[MW]和果-粮[MZ](P<0.05),但果-荒[MW]与其他3种复合种植模式具有极显著差异(P<0.01)。

表2 不同复合种植模式下土壤动物群落多样性比较

3 讨论

3.1 不同果园复合种植模式对果园土壤动物的影响

土壤动物群落的个体平均密度与类群数主要受所处生态系统植被特征和人为活动的深刻影响,当自然环境变化或受到人为强烈干扰时,土壤动物群落结构通常发生改变[14]。4种复合种植模式中的土壤动物的群落组成、群落结构分布特征均有较明显差异,表明复合种植模式对土壤动物群落有明显的影响。本研究中,果-蔬[MB]和果-粮[MZ]模式的优势类群分别为小杆科、等节䖴科和疣䖴科、木螱科,多为线虫等中小型湿生动物,这可能是由于果-蔬[MB]和果-粮[MZ]等模式由于受到周期性农业活动的干扰,一方面为土壤动物的生存提供充足的养分,如相较果-草[MH]和果-荒[MW]模式下土壤中有效磷质量分数较高,但同时也使得土壤微生态环境不稳定,使得土壤动物的优势类群集中于少数类群上[12];相较于其他3种复合种植模式,果-荒[MW]复合种植模式在经过人工刈割除草等方式后,一方面由于地表植被根系在被锄除后,掩埋在果树根际附近并进行腐解后,吸收同化的养分被释放,但同时也引起土壤板结,不利于土壤动物的生存繁殖,加之除草后人为干扰少,土壤环境相对稳定,因而各土层土壤动物的类群数和个体密度差异较小;果-草[MH]模式的优势类群为隐翅虫科,有较多数量的节肢动物,这可能是由于一方面人为干扰少,林下植被丰富,林内枯落物量增加,同时林内光照条件充足,水热条件充分,枯落物分解速度加快,而有机质和土壤速效养分主要来自于地表腐殖质层和林内枯枝落叶层,间接改善土壤结构和持水特性[2]。另一方面土壤中根系较多,食物资源较丰富,食物的多样性和可利用性较高,提高净初级生产力,为土壤动物提供充足的营养物质和适宜的栖息环境,有利于土壤动物生存繁殖,因而具有较多的类群数与个体数[15]。

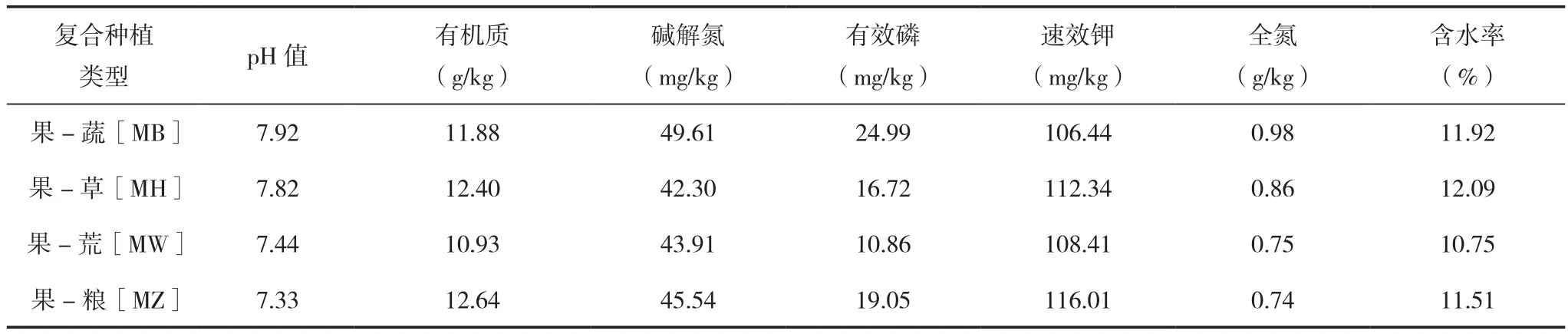

在同一种植模式下,土壤动物的类群数和个体密度表现出明显的表聚特征,这与大多数相关研究的结果一致[16]。其可能由于土壤动物的群落垂直结构特征受土壤特性和人为干扰的影响,在本研究中,不同复合种植方式的各层土壤有机质含量主要表现在随着土层深度的增加而递减的趋势,同时表层土壤湿度较高,使得表层土壤动物的类群数和个体密度较下面的土层高,最终呈现出表聚性现象[17]。

表3 不同复合模式土壤基本性状

3.2 果园土壤动物类群多样性比较分析

群落稳定性与复杂性一直是群落生态学研究的热点[18],而土壤动物群落多样性指数能够从整体上有效地反映群落环境的复杂性和稳定程度,即生境条件越好,土壤动物的数量越大,种类越多,则多样性指数和均匀度指数会越高。通过对比黄土残塬沟壑区4种复合种植模式土壤动物类群多样性,我们可以发现,4种复合种植模式下土壤动物的丰富度指数和均匀度指数与多样性指数的变化趋势基本一致;果-草[MH]模式由于受到人为干扰的程度较低,土壤微生态环境最稳定,能够为土壤动物提供较良好的栖息环境,有利于土壤动物的聚集和多样性的提高,进而影响到土壤动物的优势类群格局,故而较其他3种模式,土壤动物的个体密度最大,类群数较丰富,多样性和均匀度也最高,但应进行适当的除草处理措施,有选择地保持一定的杂草覆盖,使果园较好地度过高温伏旱期,减缓恶性杂草生长的强烈竞争作用,维持农业生态平衡、促进果树生长、果品生产的效果[19]。果-蔬[MB]和果-粮[MZ]模式由于受到人为干扰程度较大,与果-草[MH]模式相比较,土壤动物群落的多样性和均匀度较差,但优势度高,说明土壤动物各类群间所占比例差异较大。果-荒[MW]模式在通过人工除草措施后,地表植被覆盖度低,多样性指数、均匀度指数以及优势度指数都不高,但丰富度指数最低,表明在果-荒[MW]模式下,土壤动物群落不丰富,且分布不均匀,各类群间所产比例差异不大。受环境因素与人为因素的制约,4种复合种植模式下土壤动物特别是优势类群和常见类群所受的影响较明显,土壤动物作为维持土壤生态系统平衡中的重要一环,其生物多样性与稳定性关系问题一直富有争议,对于黄土残塬沟壑区苹果园多种复合种植模式下的土壤动物在土壤生态系统中相互依存,相互制约的关系,今后仍需长期进行多因素综合研究以及开展大区域长期监测。

4 结论

本试验通过对黄土残塬沟壑区苹果果园4种不同的复合种植模式下土壤动物群落结构与组成进行了系统的调查,对果园土壤动物的研究空白有了一定的补充,为系统性了解及研究苹果果园土壤动物的种群结构,以及进一步开展果园害虫防治研究工作提供了重要参考依据。本研究结果表明,不同复合种植模式下,由于受到地表覆盖及人为干扰程度的不同,果园土壤动物的组成及群落分布特征存在一定的差异,果-草[MH]模式较其他3种复合种植模式,土壤动物的个体密度和类群数较多,同时具有最大的均匀度、丰富度,但4种果园复合种植模式都表现出明显的表聚特征。