株行距配置对机采棉生长发育、产量及品质的影响

2020-04-07董合林马云珍李鹏程李春梅万素梅徐文修

李 玲,董合林,马云珍,李鹏程,李春梅,张 娜,万素梅,徐文修

(1.新疆农业大学农学院,乌鲁木齐 830052;2.中国农业科学院棉花研究所/棉花生物学国家重点实验室,河南安阳 455000;3.塔里木大学植物科学学院,新疆阿拉尔 843300)

0 引 言

【研究意义】新疆作为我国棉花的主产业区,2018年棉花种植面积占全国总种植面积的74.31%,产量占全国总产量的83.88%。密植是新疆棉花高产的重要途径,但高密度下,棉花叶片重叠紧密造成冠层郁闭严重,下部冠层空间通风透光不良,容易出现畸形铃和烂铃现象[1-2],加之高密度种植模式下的植株过于紧凑,脱叶效果不理想,叶片挂枝率高,导致机采棉含杂率高,这严重影响棉花产量和纤维质量[3]。如何在机采棉配置的基础上平衡产量与品质的关系已成为目前亟需解决的问题。【前人研究进展】有研究围绕机采棉种植模式,通过减小种植密度和调整株行距等方式对棉花生长发育及产量进行了深度研究[4-10,13-16]。邓福军[6]等通过研究不同密度对棉花生长的影响,得出北疆中等肥力棉田采用中密度(21×104株/ hm2)栽培方式可获得较高产量水平。也有学者研究认为18×104株/hm2是适宜的种植密度,更有利于干物质的供应与产量的形成[7]。蔡晓莉[8]等研究表明,相同密度下,三行模式的生育期较六行模式提前且棉株个体优势强于六行模式。马锦颖[9]等在兵团第六师的棉花种植模式比较试验中指出,76 cm等行距种植方式下的棉花产量及品质都优于常规机采棉种植模式(66 cm+10 cm),这是因为随着行距的扩大,宽行距模式下的叶片光合能力及群体光能利用率均优于宽窄行模式,有助于光合物质的积累,从而提高棉花产量[10]。近年来棉花宽行稀植栽培模式在新疆多地得到了小范围的示范推广,且产量高品质优[11]。合理的种植方式可以获得较优的作物群体结构和良好的生态环境,提高单位面积的光合作用量,从而达到高产[12]。【本研究切入点】前人对传统棉花密度研究较深入,但有关不同株行距配置模式下机采棉的报道较少。研究株行距配置对机采棉生长发育、产量及品质的影响。【拟解决的关键问题】研究不同株行距配置下棉花生长发育及产量形成的规律,确立适宜机采棉的株行距配置,为机采棉合理密植栽培技术提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材 料

于2018年在新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市10团中棉所南疆试验站进行试验。试验地位于塔里木盆地北部,属于暖温带大陆性气候,年均日照2 556.3~2 991.8 h,年均降水量为40.1~82.5 mm,年均蒸发量1 876.6~2 558.9 mm。试验地土壤为粘壤土,pH值7.68,有机质含量10.23 g/kg,碱解氮含量84.87 mg/kg。

1.2 方 法

1.2.1 试验设计

采用随机区组排列,共设3种株行距配置模式,分别为一膜三行(76 cm等行距,株距7 cm);一膜四行(76 cm +66 cm +10 cm +76 cm,平均行距57 cm,株距10 cm);一膜六行(66 cm +10 cm,平均行距38 cm,株距14.6 cm);种植密度18×104株/hm2,试验4次重复,共20个小区,各小区面积为38.98 m2(5.7 m×6.84 m)。供试品种为中棉所49号,于4月19日人工播种,7月6日打顶,灌溉方式采用膜下滴灌,全生育期灌水总量4 200 m3/hm2,分8次灌溉,结合播前整地施基肥尿素225 kg/hm2,磷酸二铵300 kg/hm2;追肥为尿素195 kg/hm2,磷酸二铵270 kg/hm2,磷酸二氢钾90 kg/hm2,均随水滴施。其余田间管理均与当地大田管理模式一致。

1.2.2 测定指标1.2.2.1 农艺性状

在棉花苗期、现蕾、盛蕾期、盛花期、盛铃期于各小区定点定株选取具有代表性的5株棉花,挂牌标记,测量其株高(子叶节至生长点高度)。并于收获期调查果枝数、果枝始节位(棉花第1果枝的着生节位)、及始节高度(子叶节至第1果枝高度)。

1.2.2.2 地上部干物质

在现蕾、盛蕾期、盛花期、盛铃前期、盛铃后期、吐絮期于各小区选取具有代表性棉株3株,按茎、叶、蕾花、铃等器官分开,将叶片平铺于平台扫描仪上进行扫描,得到jpg.格式图片,利用Image J软件计算叶面积。将分解后的棉株样在烘箱105℃杀青30 min后,80℃烘至恒重,冷却后测定其干物质重。

1.2.2.3 棉铃时空分布

在每个小区选取15株长势均匀一致的棉花,分别于7月15日调查伏前桃个数、8月10日调查伏桃个数和9月10日调查秋桃个数,计算单株棉铃总数及其比例。于收获期调查棉株下部铃(1~3果枝铃)、中部铃(4~6果枝铃)、上部铃(7及以上果枝铃)、内围铃(第1果节铃)及外围铃(2及以上果节铃)个数。

1.2.2.4 产量及其构成因素

于收获期在每小区选中间一膜调查收获株数和总成铃数,并计算单株成铃数。各个小区选取具有代表性的植株,分别取下、中、上部吐絮铃各30个,测定单铃重,实收籽棉产量计产。

1.2.2.5 纤维品质

籽棉晾干后轧取皮棉,将棉纤维样送至农业农村部棉花品质监督检验测试中心进行品质检测。

1.3 数据处理

试验数据采用Microsoft Excel 2010处理并绘制图表,采用SPSS 19.0软件进行数据统计分析。

2 结果与分析

2.1 株行距配置对棉花农艺性状的影响

研究表明,不同株行距配置对棉花株高变化影响一致,均呈“S”型变化趋势,盛花期后(7月6日打顶后)基本保持不变。苗期至现蕾期各模式下棉花株高差异不显著,现蕾期之后一膜三行的株高始终高于其他2种模式,76 cm等行距种植模式下,棉花群体对水肥资源竞争强,个体发育较好,株高较高。3种模式下的果枝数和果枝始节位差异不显著,但果枝始节高度以一膜三行处理最高,分别比一膜四行和一膜六行高出8.99%、10.23%,且与其它2个处理存在显著性差异(P<0.05),一膜三行等行距模式有利于果枝始节高度的提升,更符合棉花机采要求。表1,图1

表1 不同株行距配置下棉花农艺性状变化Table 1 The agronomic characters of cotton under different row spacing

注:同列不同字母表示差异达到显著水平(P<0.05)

Note: Value in same column followed by different letters are significant difference at 0.05 level

图1 不同株行距配置下棉花株高动态变化

Fig.1 Dynamic changes of cotton plant height under different row spacing

2.2 株行距配置对棉花叶面积指数的影响

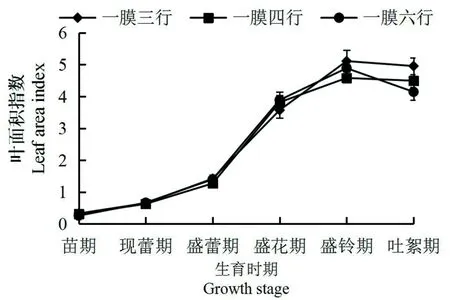

研究表明,棉花生育期内叶面积指数均呈先升后降的变化趋势,苗期至盛花期各处理间差异不显著,盛蕾期后叶面积指数快速上升,至盛铃期达到峰值,其中一膜三行种植模式的叶面积指数最高,为5.11,较一膜四行、一膜六行种植模式分别高出11.57%、4.50%。吐絮期各处理叶面积指数均有不同程度下降,其中一膜六行叶面积指数下降最明显,降幅为15.34%,而一膜三行叶面积指数依然维持在较高水平。说明在等行距种植模式下更有利于棉花生育后期有效光合叶面积的增加,为干物质的持续积累和产量提高打下了基础;一膜六行由于平均行距小,植株下部环境条件不如宽行距模式,光照不足造成叶片变黄、脱落现象严重。图2

图2 不同株行距配置下棉花叶面积指数动态变化

Fig.2 Dynamic changes of cotton LAI under different row spacing

2.3 株行距配置对棉花地上部干物质积累与分配的影响

研究表明,3种株行距模式下的单株干物质变化趋势基本一致,进入蕾期后开始快速增长,至吐絮期有所下降或基本保持不变。苗期至盛蕾期,各处理单株干物质积累总量之间无显著差异,盛花期至盛铃后期,一膜三行模式的单株干物质积累总量一直处于最高水平,在盛铃后期达到最高值,为131.33 g,分别比一膜四行、一膜六行的高出18.85%、13.32%,且存在显著性差异(P<0.05)。各处理干物质分配变化可知,棉花盛蕾期前,以营养生长为主,各处理营养器官和生殖器官的干物质分配差异不显著;盛蕾期之后,蕾花铃的干物质积累量和分配比例逐渐增大,盛花期,一膜三行和一膜六行的茎叶干物质量较高,且与一膜四行存在显著差异,盛铃前期至盛铃后期,一膜三行处理下蕾花铃干物质分配量一直保持最高水平,且与一膜四行、一膜六行存在显著差异。吐絮期,各处理生殖器官干物质分配量均达到65%以上,其中一膜三行的生殖器官比例最高,占总干物质量的67.07%,分别比一膜四行和一膜六行高出0.32和1.68个百分点。表2

表2 不同株行距配置下棉花干物质分配变化Table 2 The dry matter accumulation and distribution of cotton under different row spacing

注:同列不同字母表示差异达到显著水平(P<0.05)

Note:Value in same column followed by different letters are significant difference at 0.05 level

2.4 株行距配置对棉铃时空分布的影响

2.4.1 棉铃时间分布

研究表明,各模式下的“三桃”以伏前桃和伏桃为主,秋桃占比最小。伏前桃以一膜六行模式下的比例最大,为49.03%,伏前桃随着平均行距的缩小而增大;伏桃以一膜三行模式下最高,为54.40%,分别比一膜四行和一膜六行高出3.73%、8.39%,伏桃随着平均行距的缩小而缩小;一膜六行下的秋桃比例较大,为4.96%。一膜三行模式下的棉铃时间分配较合理。图3

图3 不同株行距配置棉花“三桃”比例

Fig.3 The boll ratio of cotton under different row spacing (pre mid-summer bolls, mid-summer bolls, autumn bolls)

2.4.2 棉铃空间分布

研究表明,在纵向分布上,3种模式棉铃以中、下部为主,上部铃比例最小,其中下部铃以一膜三行最多,为42.06%,比一膜四行、一膜六行分别高出12.39、10.55百分点,且与其他2种模式存在显著性差异(P<0.05);中部铃比例表现为一膜六行>一膜四行>一膜三行,中部铃比例随着平均行距的缩小而增大;株行距配置对上部铃的影响不显著。在横向分布上,各模式棉铃以内围铃居多,占总铃数的73.95%~77.38%,其中一膜三行和一膜六行的内围铃较多,但不同株行距配置对内围铃和外围铃影响不显著。表3

表3 不同株行距配置棉铃空间分布Table 3 The spatial distribution of cotton bolls under different row spacing

注:同列不同字母表示差异达到显著水平(P<0.05)

Note: Value in same column followed by different letters are significant difference at 0.05 level

2.5 株行距配置对棉花产量及产量构成因素的影响

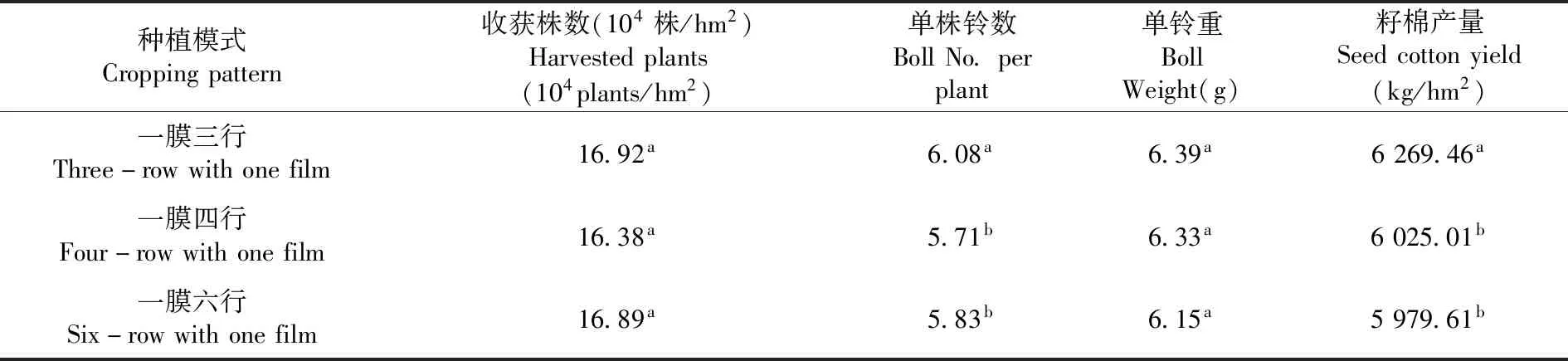

研究表明,不同株行距配置下的单株成铃数以一膜三行最多,为6.08个/株,分别比一膜四行、一膜六行高出6.48%和4.29%,且与一膜四行和一膜六行存在显著性差异;单铃重以一膜三行模式的最大,但各处理间差异不显著;籽棉产量以一膜三行最高,为6 269.46 kg/hm2,较一膜四行、一膜六行分别高出4.06%、4.85%,并且差异显著。表4

表4 不同株行距配置下棉花产量及产量构成因素Table 4 The yield and yield components of cotton under different row spacing

注:同列不同字母表示差异达到显著水平(P<0.05)

Note: Value in same column followed by different letters are significant difference at 0.05 level

2.6 株行距配置对棉花纤维品质的影响

研究表明,一膜三行模式下的上半部平均长度为29.4 mm,比一膜四行高出6.9%,且与一膜六行之间无显著差异。整齐度指数以一膜六行模式最高,为83.6%,断裂比强度以一膜三行模式下的最大,为28.0 cN/tex,马克隆值以一膜六行模式最高为5.1。株行距配置对棉花纤维品质影响较小,除各处理的棉纤维上半部平均长度有显著差异外,其余各项品质指标在处理间均无显著差异。说明在同一密度条件下,株行距配置对棉花品质基本无影响。表5

表5 不同株行距配置下棉花纤维品质变化Table 5 The changes of fiber quality of cotton under different row spacing

注:同列不同字母表示差异达到显著水平(P<0.05)

Note: Value in same column followed by different letters are significant difference at 0.05 level

3 讨 论

3.1 株行距配置对棉花农艺性状及叶面积指数的影响

种植模式对棉花的形态特征指标影响显著,增加植株高度可以提高果枝始节高度使其更符合机采棉的要求[13]。周永萍等[14]研究认为,在同一密度下,不同行距处理对棉花株高影响不大,而对果枝台数、结铃性等影响显著。杨培等[15]研究认为在等密度下,随着行距的增加,株高和果枝始节高度增加,这与研究结果类似。研究认为在同一密度下,果枝台数与果枝始节位受种植模式影响较小,可能受密度和遗传特性影响较大。叶面积的大小对植物光合效率及物质生产有很大影响,群体密度的过高或过低都不利于最大叶面积指数的出现[1]。随着行距的缩小,叶面积指数上升速度减慢,生育后期,行距越小,LAI下降越明显[16]。研究中,一膜三行模式下棉花生育后期LAI高于其他处理,一膜六行LAI降幅大,可能是由于一膜六行模式行距小,叶片相互重叠,棉花冠层郁闭严重,不利于棉株通风透光,造成下部叶片脱落。

3.2 株行距配置对棉铃时空分布的影响

棉花单位面积产量受结铃时间和棉铃空间部位的显著影响。伏桃是棉株中部的棉桃,处于棉花最佳结铃期,铃多而大、纤维品质好,是棉花早熟高产的主体桃,对于新疆棉区,应在优质铃开花期内集中多结伏前桃和伏桃[17]。试验结果显示,一膜三行模式下的结铃时间分配较合理,其伏前桃、伏桃比例分别为43.09%、54.40%,对产量贡献较大。棉花内围铃和中下部结铃是产量形成的主体[18]。研究认为,等行距模式的下部果枝成铃数较高,可能是由于宽行距能提供较好的光热资源,促进棉株早发,加之伏前桃的棉铃生长期短,为后期伏桃的生长发育提供了有利条件[19]。

3.3 株行距配置对棉花产量及品质的影响

光合物质积累是产量形成的基础,景岩斌等[20]通过比较棉花单、双行种植方式下的产量发现,76 cm等行距单行种植模式较双行种植模式具有明显的增产效果。魏鑫[21]和张昊[22]通过比较不同的株行距配置发现,一膜三行等行距模式有利于光合物质积累,易获得较高产量,这与研究结果相似。棉花产量受单位面积株数、单株铃数、单铃重的影响[23],Anjum等[24]设置了60、75和90 cm的行距试验,结果显示,单株结铃数随着行距的扩大而增大。试验结果表明,相较于一膜四行和一膜六行模式,一膜三行模式更有利于增加单株铃数提高单铃重,这与杨培等[15]结果相似。棉花纤维品质受品种、气候环境及栽培措施等因素的影响[25]。崔岳宁等[26]研究认为,在断裂比强度、长度、颜色级、反射率、黄色深度方面,等行距种植模式要优于宽窄行种植模式,而长度整齐度、马克隆值分档等指标方面,宽窄行种植模式要优于等行距种植模式。试验结果表明,在同一密度不同株行距配置下,棉纤维品质各项指标无明显差异,这与李健伟等[27]研究结果基本相似。

4 结 论

在同一密度下,种植模式对棉花株高、果枝始节高度、叶面积指数、干物质积累、棉铃时空分布、单株铃数、产量均有影响,对果枝数、果枝始节高度、单铃重影响不大,纤维品质方面,除上半部平均长度外,对其余纤维品质指标无显著影响。与一膜四行、一膜六行模式相比,一膜三行76 cm等行距模式下棉花个体长势良好,具有较高的株高和果枝始节高度,利于机械采收。盛铃期以前各模式的叶面积指数差异不明显,盛铃期以后,一膜三行模式依然保持较高的叶面积指数,有利于生育后期干物质向生殖器官转移,干物质分配合理;且结铃时间合适,伏桃比例较大,秋桃比例较小,既保证了产量又降低了采收前秋桃不能正常吐絮的风险,单株成铃数较高,增产显著。一膜三行为较合适的机采棉种植模式。