文化生态学视角下佛山古村八景的“地域性”解读

2020-04-03刘书安

刘书安

李 凡

杨俭波

刘冬梅

“文化景观”的研究是文化地理学的一个中心议题。20世纪以来,随着地方性文化景观日渐消失,传统文化景观的保护问题引起多学科的共同关注。其中,关于文化景观的解读及其生成、变迁的内在机理探求是两大核心主题[1-2]。20世纪80年代兴起的新文化地理学将“文化景观”作为“文化”的“表征符号”重新加以诠释[3],地域性的传统文化景观因此纳入文化遗产范畴。历史时期的地方“八景”作为典型代表,成为文化研究的“文本”,推动“文化景观”从形态研究走向“景观文化”内涵揭示[4],地方志及家谱中记载的地方“八景”及其诗画“史料”是解读地方文化的珍贵“文本”[5]。目前,关于“八景”的研究逐渐从其起源、价值、组景模式分析扩展到对地域特点、文化内涵、成因及演变的研究,及至游客体验视角下的景观感知体验模式研究[6-16]。空间维度上以城市和省域“八景”研究为主,小尺度的村域“八景”研究较少。内容维度上多着眼于地方“八景”总体视角,基于微观层面的“八景”所涉及景观元素研究较少,且主要以分析其类属为目的,或选择单一景观元素为研究对象,缺乏景观元素之间的系统关系研究。

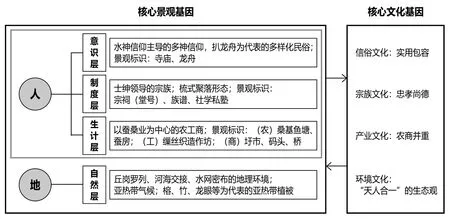

另一方面,以美国人类学新进化学派斯图尔特为代表建构起“文化生态学”理论,引入生态学的思想,以研究人类文化与环境之间相互关系为核心,给文化景观研究提供了一个独特且系统有效的研究视角,成为深化文化景观形成与变迁研究的重要理论基础[17-18]。20世纪80年代之后这一理论向多学科领域发展,扩散并引入中国。西方社会多从文化人类学视角定义文化生态,研究文化与环境的关系,国内学者则多从文化哲学视角定义文化生态,关注文化系统内部多样化的文化形态之间的互生关系[19]。结合这2种视角,古村“八景”的景观研究分为2个层次:1)微观层面“八景”元素的文化多样化解构;2)宏观层面“八景”文化与环境的“互适”关系研究。

“八景”作为独特的“地域性”文化景观集合,其所含景观元素可视为区域的“文化景观基因”。所谓文化景观基因是“指某种代代相承的区别于其他文化景观的文化因子”[20]。透过“文化景观基因”的外在表达、内隐的“文化基因”、内在成因和遗传变异机制的分析来深度解读区域文化景观的“地域性”和“文化性”,已成为传统村落文化景观研究的普遍范式。

但仅止于“文化景观基因”的解构尚不能为地域性文化景观遗产的“整体性保护”要求做出注解,需要验证的是,一定地域内的古村“八景”集合能否诠释“地域性”内涵的“系统”意义?近年来,周尚意教授回归到吴传钧先生提出的“人地关系地域系统”框架,在人地二元划分的基础上借鉴自然圈层的划分方法,进一步将人的圈层分为生计层、制度层和意识形态层,指出“四层一体”的分析方法是发掘传统乡村“地方性”的方法[21]。引入这一方法,即是验证:1)古村“八景”元素是否全面集合了4个层类的景观;2)多层的景观元素之间是否存在互生互存的一体化关系。

1 佛山古村“八景”中的文化基因解读

1.1 自然层:自然环境景观中的文化基因

山、水、动植物、土壤、气候等共同构成古村的自然环境景观体系。古八景中的“山”“塱”“冈”“岭”“洞”“洲”“渚”“沙”“滘”“沟”“江”“海”“涌”“湖”“河”“溪”“潭”“池”“涧”“泉”等,描述的便是古村的自然山水景观,“水”是佛山古村中最为普遍的自然景观元素。从形态尺度上讲,有大尺度的“江”与“海”、中尺度的“河”与“涌”、小尺度的“池”,以及点状的“泉”之别。而“榕”“荔”“松”“竹”“梅”“草”“红棉”描述的是古村植被景观,“蚬”“鱼”“鹤”“鸦”描述的是古村动物景观,“榕”“荔”“蚬”等反映了岭南水乡“河海相接”的独特风貌。

图1 高明阮埇村清代八景图(引自清咸丰《缰川区氏族谱》)

山水林木与夕照、旭日、夜月、烟雨等自然现象辉映成景,构成佛山古村落古八景中自然景观的基础,如庙山翠笔、竖岭松风、凤湾夕照、东洲旭日、莲池夜月、隔江烟雨等。“山”“塱”“冈”“岭”与各种水体紧密结合,则体现了珠江三角洲围绕基岩岛屿冲击而成的独特地貌特征。

这些山水形胜既传达出对山水的崇尚,也凸显出佛山古村落“临水而居”、因地制宜的聚落共性,反映了古村聚落与水之间多样化的布局关系,或择于“山”“塱”“冈”“岭”之处形成背山面水的格局,或临“江”“河”“海”,或拓于河涌流经的“洲”“渚”“沙”之处形成环水而居型,折射出人们以“天人合一”的生态观为指导的聚落选址原则。

1.2 生计层:古村生产性景观中的文化基因

生产性景观来源于生活和生产劳动,包含人们对自然的生产改造和对自然资源的再加工。古村八景中的“堤”“窦”“基”“园”“田”“塘”等景观词汇,描述了佛山先民对河网密布的地理环境进行改造利用的过程,即通过修“堤”、建“基”、设“窦”等水利工程来挖“塘”、筑“田”、造“园”的过程;“渔”“莲”“鹅”“鸭”“牛”“牧”“荔”等词汇则描述了佛山古村之中传统的农耕生产内容,尤以“渔”为著。“渔猎采集”是佛山先民最早赖以生存的生产方式。经由两宋中原移民对地理环境的改造,种禾植(果)树、养鱼牧鸭逐渐取代早期的渔猎经济,清中期之后南海顺德大部分地区的“禾田农业”又经历“弃田筑塘、废稻树桑”的转变,渐渐为“基塘农业”所取代,“民舍外皆塘”,“基塘”包括“果基、桑基、蔗基、花基”等,塘鱼、蚕桑、甘蔗为最主要的农业产品,尤以“桑基鱼塘”最具地域特色,所谓“一田绿蔗一桑基,一片青蕉一口塘”。

“桥”“埠”“码头”(银河)、“渡”“舟”“帆”描述了传统时期的水道交通,其背后是贸易的繁荣。容桂马冈古八景之“万帆朝拱”中所描江面上的“万帆”景象背后是“一船缫丝去,一船白银回”的生丝贸易景象。与“桥”“埠”“渡”(码头)所相伴生的是“墟市”景观,其多位于河流或商路、驿道的关节点上。佛山古驿站处多有大墟市,南海历史最长的官窑墟便源于古官窑驿,尚有马埠头为见证,清至民国堤墟从街头到七甫号称“十里长街”。水乡村落还多以桥为市,清咸丰《顺德县志·卷五·建置略二墟市》载:“逢简堡墟市有四,曰巨济,曰明远,曰金鳌,曰桑市。[22]”墟市之中,又尤以“桑市”“蚕墟”“丝墟”为主,即蚕丝贸易的标识性景观。龙山虽只有弹丸之地,却因独拥众多墟市闻名四方,嘉庆四年圩市达15处之多,其中桑市3个,尤以千年市集大冈墟(今沙富村内)为著,清乾隆、嘉庆年间亦有《竹枝词》:“呼郎早趁大冈墟,妾理蚕缫已满车;记问洋船曾到几,近来丝价竟何如?[23]”明代中后期,广东丝织业先于生丝生产而发达,嘉靖《广州府志》、乾隆《广州府志》等记载,“粤缎之质密而匀……金凌、苏、杭皆不及也”[24],其中“粤缎”便是顺德出品在左右滩贸易的绸缎。

介于“桑基鱼塘”与“墟市”景观之间的是“蚕房”与“缫丝作坊”。1873年南海西樵简村人陈启沅在自己故乡简村开办中国第一家机器缫丝厂——继昌隆缫丝厂,顺德人温子绍于次年在龙江开办顺德第一间机器缫丝厂,家庭“缫丝作坊”渐为机器缫丝厂所代。光绪年间陶心云写下的“万轴齐飞闪银光”[25]描述的正是机器缫丝工业的鼎盛景象。

以“桑基鱼塘”“蚕房”“缫丝作坊”“丝厂”和“墟市”为代表的地方生计景观,体现出的是佛山传统乡村社会农工商并举的特点,并且在产业链上形成“农工业”服务于“商贸业”的外向性经济特点。民谚“无工不富,无商不活”,反映的正是当地重商文化和外向性的海洋文化。

1.3 制度层:古村聚落景观中的文化基因

古村八景之中的“社”“巷”描述的是聚落空间。“社”古为祭祀土地神之所,《礼记·祭法》载:“王为群姓立社,曰大社。”由于社的祭祀范围限于“里”这一最小的行政单位,所以社又被视为聚落形成的标志,指最小的聚落单位。“巷”描述的则是社这一聚落组织在空间上的组织形态。聚族而居的宗族“坊社”和规整的“耙齿巷”,构成了佛山古村独特的梳式聚落形态。《广东民居》描述:村前有半圆形池塘……村后和东、西两侧则种植果树和竹林,形成绿篱地带。池塘边有平地一块,称为前庭,也是村前的广场。沿着前庭的正中央,布置有全村的宗族祠堂,祠堂旁有家塾。环绕祠堂就是住宅,住宅由明字屋、三间两廊等基本单元组成[26]。池塘、绿篱、广场、祠堂、家塾、住宅、道路是构成古村“梳式布局”的微观景观元素,“宗祠”在其中处于引领地位。

图2 佛山古村落文化景观基因“四层一体”关系图(作者绘)

“宗祠”是以血缘为纽带的宗族组织的代表符号,以“堂号”为名,拥有共同的财产族产,以族谱为核心载体,形成了佛山传统乡村最核心的制度层景观。历史上,佛山的自然村落边界多与宗族组织相重合,弗里德曼称之为“宗族村落”。宗族制度作为社会基层组织制度,还应用于生产、生活组织,以及跨越姓氏的地域组织治理之中。民间有谚“九江不认南,两龙不认顺”,说的是九江、两龙(龙江、龙山)的商人之名声逾于本邑(指南海和顺德)。宗族亦为“企业”,以“堂号”为品牌,如龙山仙塘赖氏以祠堂堂名创立了“克勤堂”商业实体,经营山货、丝织品等,顺德逢简村“刘追远堂”、南海百西村头村潘氏“履道堂”、顺德碧江苏氏“种德堂”皆是典型。龙眼石狮埠头的“梁麦二姓水埠”意含多姓共同治理的村落组织制度,北滘林头村姓氏多达110个,曾建共同的族社济美社。“堂号”作为宗族标签超越祠堂的广泛应用,说明宗族组织与商业组织、沙田经营组织、乡村治理组织的统合关系。

回顾2011年上任之初,面对媒体,屈哨兵说:“在我的内心,已经形成了一个基本的价值取向,那就是要实现教育资源的均衡、公平。”在任5年来,广州教育在这位开放、务实、学者型官员的执掌下,呈现出改革动力十足、教育理念不断创新、基础教育改革纵深发展、教育社会满意度不断提升的新气象。

八景中“家塾”“社学”“奎楼”“书声”描述的是古村聚落中的教育景观,基于此而产生的士绅阶层构成宗族这个组织的领导核心,也构成基层乡土社会的治理主体,以立于宗祠前的功名石旗杆夹为表征。宗祠之筹建、族产之管理、乡约之制定、民间神诞庙会背后作为筹资运营机构的“会”无不与商贾士绅相关联,这一历史多以古村名人景观(名人宅第、名人故事等)为承载。

以宗祠、家塾、耙齿巷、“门楼”为突出要素的“梳式”布局和以“堂号”为名的商业组织现象说明,宗族是明清时期佛山乡土社会最根本的组织形式。以族谱为载体的宗族制度是乡土自治与商业经营的核心制度,宗族制度文化又以尊祖(重祠)敬贤(重教)、长幼有序(前长后幼的民居布局)的儒家礼文化为核心,且透着“崇文重商”的价值观。

1.4 意识形态层:古村信俗景观中的文化基因

古村八景中的“庙”“寺”“堂”“社”(社稷)以及“鳌鱼”图腾、“神仙”传说,描述的是民间信仰景观。“顺德祠堂南海庙”的俗谚说出了佛山明清时期遍布乡野的两大核心人文景观:祠堂和神庙。祭祖、拜神是佛山乡民的日常。《顺德县志》记载:“邑人最重祈祷,每乡必有神庙,谓之乡主庙。[27]”佛山古村诸神信仰景观,以“多”为著,一村多庙或一庙多神,佛道释三教合流、文武供庙,从观音、关帝、社神、北帝、三元、主帅、天后、华光、龙母、金花、医灵、岳王到财神、城隍、文昌等,神衹遍及三教,涉及治水、文武、生育、健康各行各业,地方英雄乃至历史人物,无所不有。每年“神诞日”均举行庙会大事祝祭,舞狮舞龙、烧大炮、打醮酬神,以敬祖、彰德、祈福、求子求财为主旨。

总体而言,诸类神庙以祀社公的土地庙、社稷坛为最。土地庙所布空间遍及村首村尾、巷口、水口、井口、埠头、祠内、民居门口,以及树、丛、坛等自然空间,是传统农业社会最基本也最根深蒂固的信仰。其次多为祀水神的北帝庙、天后宫和洪圣庙。供奉北帝之祖庙为佛山“诸庙之首”,表征水利水运对于佛山农工商生产的重要性。一村之诸庙亦有体系,各庙依主祭神之神格高低形成大小不一的祭祀圈,村之下分组(社)有社庙,一村又有“乡主庙”,神庙之祭祀圈体系与村落内部组织结构相关联,乡之公约多贴于乡主庙,宗祠以整合宗族,神庙则兼以整合超越宗族的同乡异族。顺德林头村建有“济美堂”以议乡事,另村民以“医灵庙”为“乡庙”,“医灵庙”主祀医灵帝外,还杂乱地供奉着其他各种神明。佛山乡村不拘一格引入或造神所成就的“多神”景观背后,是佛山当时以农业为基础的生产经营活动多元化。

八景中之“飞舟”“游船”为佛山乡村民俗景观基因。“五月节,扒龙船”,佛山“扒龙舟”始自古越,达2 000多年,国内现存最老龙舟南海大沥盐步“老龙”,历史可追溯到明朝宣德七年(1432年)。龙舟活动包括起龙、拜祭龙母、点睛、洗龙船水、彩龙巡游、游龙“探亲”、艺演(舞龙舞狮、锣鼓、粤曲、“水上飘色”展演等)、赛龙夺锦、扒夜龙、吃龙舟饭等各类活动,融民间手工艺、音乐锣鼓、说唱、粤剧、狮舞、美食等于一体,兼具祛邪避灾祈福、集合乡情、娱乐、竞技等多种功能。

以土地神、水神为主的泛神崇拜,以祈福为中心的多样化地方民俗折射出兼容与重实利的地方文化特质,有学者概之为“尚实效、重功利,开放兼容、崇新善变”[28]。

2 文化生态学视角下佛山古村“八景”的系统关系

2.1 古村“八景”元素的“四层一体”关系

古村自然-生计-制度-意识形态层的文化景观共生共存,构成有机整体。1992年被联合国教科文组织赞誉为“世间罕有美景、良性循环典范”[29]的桑基鱼塘,其背后是一个超越农业生产的更大的生态系统。这个系统以丘岗罗列、河海交接的山水环境为自然基础,以士绅主导的宗族组织为制度基础,以“蚕桑业”为核心集农工商于一体,“泛”化的信俗及实用主义为导向。“水网”环境之于农工商的关系多有“因水兴商(蚕丝贸易),因商兴农(桑基鱼塘),因农商兴工(缫丝工业)”。以农工商发展而促学,因学而有士绅,又以士绅与富商共同构成传统精英阶层,从而使宗族组织进一步制度化,宗族制度又反过来作用于商业组织和民俗活动,催生融信息交流、资源互补乃至资金融通等各种功能的宗亲会、同乡会等。以“水”为中心的自然地理环境,因应宗族、农工商发展之需要,又催生出实用主义之下的丰富信仰和民俗景观。航运祀天后以保平安、农耕祀北帝以求丰收、商贾祀关帝以求公义、桑蚕业祀蚕娘嫘祖以求丰产、宗族则建文武庙以教化族人,这些不同层面的景观表征了“天人合一”的生态观、农商并重的商业文化、以忠孝文德为推崇的宗族精神和实用主义的信俗文化,它们互生互利,构成一个有机整体(图2)。

2.2 古村“八景”与环境的“互适”关系

关于文化景观的成因与动态演变,文化生态学主张从特定时期、特定地域的人、自然、社会、文化、政治等变量的交互作用中来研究。丘冈林立、河海交接、水网密布的自然地理环境,中原人与古越人互融的社会基础、间次爆发的动乱,明清时期的土地开垦制度、广州“一口通商”的商贸环境、明朝里甲编户制度的推行,科举制度与16世纪的大礼仪改革之下推行的理学主导的文化环境,以及“皇权不下县”的行政管理体制等多种因素交互作用,造就历史时期古村“八景”生成的环境基础。

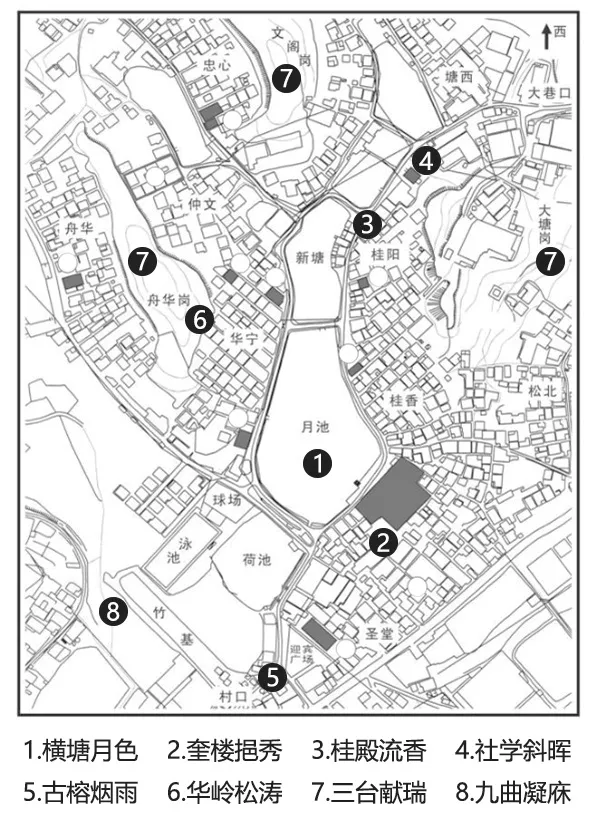

自然环境与文化的共同作用,使得景观要素的内生关系还外在地表现为空间上的有机组合。佛山典型的水乡古村往往河涌、水埠、墟市、宗祠、神庙、社学家塾、名人宅第等景观元素相生相存,共同构成一个融自然与文化一体的景观系统。如南海松塘村古八景分布[30](图3),整个村子布局以横塘月色为核心层,临水的广场、祠庙、榕树如奎楼挹秀、桂殿流香、社学斜晖、古榕烟雨、华岭松涛为第二层,远山和水流三台献瑞、九曲凝庥则为第三层,村落空间格局上山水环聚、层次丰富、高低错落、开合灵动。八景中五景以自然景观为表征,三台献瑞、九曲凝庥勾勒整体山水形势,华岭松涛是祖茔所在地,古榕烟雨是族人休憩之所,横塘月色供给族人生命之水,象征族人的繁衍与发展,联系着背后的自然与社会;奎楼挹秀、桂殿流香、社学斜晖对应宗祠“天昌堂”、庙宇“文昌宫”和社学,承载着家族的人文精神,也是家族经济的折射。

图3 松塘村八景分布图[改绘自佛山市南海区旅游局《松塘 翰林文化村旅游开发规划》(2010)]

但清末民初之后,随着政治社会环境的极大改变,以及传统丝织业的衰落、现代城市化和工业化的加速、人口的外流,传统景观也加速破败,古村“八景”所存已不多。

3 结论与讨论

14个佛山古村传统时期的“八景”文本进一步印证了“八景”的“地域性”属性,而且八景作为多元“景观基因”的集合,可分解为不同景观类层。它一方面自成体系,另一方面与环境“互适”,构成一个完整的文化生态系统。这意味着在地方历史景观不存的情况下,“八景”史料不失为发掘“地域性”文化景观基因和历史文脉的珍贵文本。

从延续历史和地方文脉的角度来讲,应当关注其内在的共生与互生动态机制,对“八景”为代表的乡土传统景观施以整体性的保护与有机化的重构。古村落的活化实践,不应仅止于修复传统建筑、复兴地方民俗,还应当建立其推动村落生态环境(自然层)、乡村产业(生计层)、村落组织(制度层)和乡村文化(意识层)和谐发展的生态机制。

致谢:感谢在佛山五区古村调研中提供资料及给予调研帮助的各位同仁。

注释:

① (高明范洲村)西塱夜雨、古巷夜香、凌云晚望、瀑雨沟鱼、海外鹅歌、灵龟喉窦、铜金古井、龙门古树(林高雄撰《凌云山下的范洲村》);(高明朗锦村)牛眠青草、新基松韵、长江夜月、马眼清湖、庙山翠笔、细围温风、中舟渔唱、企石樵歌(村史材料《朗锦古村简介》);(南海松塘村)三台献瑞、九曲凝庥、华岭松涛、横塘月色、奎楼挹秀、桂殿流香、社学斜晖、古榕烟雨(史料《松塘村古名胜纪》);(南海汤南村)村伴古榕、长塘夜月、白云晚望、鸦㘵夕阳、圣堂龙潭、镇溪古庙、石桥烟雨、竖岭松风(村民汤岳川老人口述);(南海赤山村)大路归牛、大石敲棋、灯笼晚望、花园游船、贫婆弄笛、双榕拱庙、围花赏月、朱洲日落(清光绪《李氏家谱》);(南海苏村)银河晚钓、古庙钟声、金鱼喉窦、窦结银涌、蚬壳成埠、客归三榕、水顶松风、横塘夜语(村长苏荣标手稿《南海苏村》;(南海仙岗村)沙堤得路、隔江烟雨、钓鱼晚望、松门古道、鳌鱼出动、红棉双辉、陈定初晓、蟹泉不息(村委编《仙岗村委会方志》);(顺德龙眼村)古桥秋月、月印孤松、宝鸭穿莲、碧上银灯、草地无文、渔歌晚唱、竹荫前溪、古寺晨钟(李健明著《走进龙眼村》);(顺德林头村)珠光夜月、雁田春汛、大通烟雨,浅渚牧牛、仙鹤祝寿、灵潭聚秀、松门返照、渔舟唱晚(村委编《林头村史》初稿);(顺德古朗村)青云起凤、西河洗浴、沙溪分流、飞舟引龙、二角孖松、碧波玲珑、跨鳌映月、永安芙蓉(村史馆之《清代古朗八景》展示篇);(顺德羊额村)东洲旭日、湖长夜月、凤湾夕照、三元望晚、竹涧书声、潭头鱼唱、带河古松、后洞红梅[村委编《羊额古今风物》(2015)];(顺德马冈村)雁落平沙、洞门开泰、红泉古井、歧阳滴水、渔舟唱晚、牧童归晚、神仙举步、万帆朝拱[《马冈》村报(2009年8—11月第4版)];(三水岗头村)更府书声、沙头月色、松冈夕照、沙咀渔家、海天晚渡[《三水岗头梁族诗联汇辑》(2002),仅记五景)]。