不同静坐时间人群身体成分特征及体育锻炼的影响分析*

2020-04-02温英英王云涛

温英英 王云涛

不同静坐时间人群身体成分特征及体育锻炼的影响分析*

温英英 王云涛

(广东省体育科学研究所,广东 广州 510663)

静坐少动成为当今工作、生活的主要状态,因缺乏身体活动而造成的诸多健康问题成为研究热点。为探索静坐时间与身体成分变化的相关性,文章以2017年广东省国民体质监测数据为基础,筛选出以静坐伏案为主要工作方式的人群,并根据静坐时间进行分组,对不同静坐时间人群的身体成分进行分析,结果显示:(1)BMI指标与静坐时间无相关性,静坐时间对超重和肥胖的影响不能从BMI指标进行判别;(2)静坐时间与体脂率和骨骼肌率存在相关性,随静坐时间增加体脂率增长,而骨骼肌率下降;(3)静坐时间对体脂率和骨骼肌率的影响存在一定的区间,即体脂率偏高和骨骼肌率偏低的人群是受静坐影响最敏感的人群;(4)每天静坐时间在360分钟以上是引发体脂率和骨骼肌率明显变化的“阈剂量”;(5)经常参加体育锻炼可有效减少静坐人群的体脂含量,增加骨骼肌含量,体育锻炼对静坐人群身体成分的改善必须在运动频度、时间、强度上有一定的保障。

静坐时间;BMI;体脂率;骨骼肌率

1 研究对象和方法

1.1 研究对象

本研究以2017年广东省国民体质监测数据为基础,依据问卷中关于工作时状况的调查内容,选取工作时状态以“静坐伏案为主”的人群。研究样本的分类按照静坐时间进行划分,选取每周静坐伏案工作5天及以上,每天240分钟及以上的人群作为研究对象,并根据静坐时间将样本划分为三个组别,即静坐时间超过480分钟、479~360分钟、359~240分钟。

1.2 研究方法

广东省国民体质监测采用随机整群抽样的方法,在全省21个地市进行样本数据采集工作,身体成分数据采集利用广东省国民体质监测身体成分采集系统进行数据采集,研究指标主要是BMI、体脂率、骨骼肌率。

社会发展改变了人们的生活方式,特别是互联网技术的发展改变了人们原有的工作和学习方式,静坐少动成为现代工作时的主要状态。众多研究已经证实,随着静坐时间的增加患冠心病、心血管疾病的风险升高,增加肥胖和代谢综合症的发生率,静坐少动的时间直接与死亡率有关。从关于静坐行为与健康相关研究来看,目前大多数的研究认为4-6h/d是静坐少动行为对健康效益影响“阈剂量”,超过4-6h/d,其健康相关风险急剧增加。静坐行为与超重和肥胖的发生有关,超重和肥胖是引发健康问题的重要因素之一,研究静坐时间对身体成分的影响有利于进一步了解静坐时间与身体成分的相关性,为制定有效的行为干预提高依据。

2 结果

2.1 研究对象分组

本研究根据国民体质监测问卷内容中关于“工作时状态”的调查内容,选择“静坐伏案”为主要工作状态的人群。通过查阅相关研究文献,将研究对象选定为每周静坐工作5天及以上并且每天静坐时间为240分钟及以上的人群为研究对象,并对其进行分组(见表1)。

表1 不同静坐人群组别划分标准及样本量分布

组别名称划分标准样本量 男性女性 Ⅰ类久坐人群静坐时间≥480分钟9781202 Ⅱ类久坐人群479分钟≤静坐时间≤360分钟9361104 Ⅲ类久坐人群359分钟≤静坐时间≤240分钟719641

2.2 不同静坐时间人群身体成分特征分析

2.2.1 静坐时间对各身体成分指标的影响

各静坐时间组别人群BMI均值差异均无统计学意义(P>0.05),说明静坐时间对身体成分的影响不能从BMI指标进行判定。为此我们针对体脂率和骨骼肌率进行分析,结果发现,无论男女,均呈现随着静坐时间的增加体脂率增长。男性不同静坐时间人群体脂率均值比较,差异均具有统计学意义(P<0.05);而女性体脂率则为静坐时间超过480分钟的人群明显高于其它两个组别,差异具有统计学意义(P<0.05),其它两个组别差异无统计学意义。上述分析说明静坐时间对体脂率有明显的影响。无论男女,骨骼肌率均呈现随静坐时间的增加而减小。男女性各静坐时间组别比较,均表现为静坐时间小于360分钟人群的骨骼肌率明显高于其它两个组别,差异具有统计学意义(P<0.05),说明静坐时间对骨骼肌率有明显的影响[1]。

BMI只是反映了身高与体重的关系,但能反映出体内脂肪和骨骼肌含量。通过分析不同静坐时间人群体脂率和骨骼肌率发现,随着静坐时间的增加,体脂率呈现增长而骨骼肌率呈现下降。

表2 不同静坐时间人群身体成分各指标均值比较(X±S)

性别组别BMI显著性体脂率显著性骨骼肌率显著性 男性Ⅰ类久坐人群23.8±3.08 23.2±5.78Ⅰ/Ⅱ34.1±6.93Ⅰ/Ⅱ Ⅱ类久坐人群23.9±3.12 22.6±6.00Ⅱ/Ⅲ34.6±6.0 Ⅲ类久坐人群24.0±3.12 21.9±6.06Ⅰ/Ⅲ35.5±6.88Ⅰ/Ⅲ 女性Ⅰ类久坐人群21.8±3.15 28.1±6.83 31.8±7.34 Ⅱ类久坐人群21.9±3.07 27.5±7.22Ⅱ/Ⅲ32.2±7.28Ⅱ/Ⅲ Ⅲ类久坐人群21.8±3.02 27.3±6.81Ⅰ/Ⅲ33.2±6.59Ⅰ/Ⅲ

注:Ⅰ/Ⅱ、Ⅰ/Ⅲ、Ⅱ/Ⅲ表示相应组别间比较,差异具有统计学意义(P<0.

2.2.2 不同静坐时间人群身体成分指标百分位数曲线分布情况

男性不同静坐时间人群体脂率百分位分布曲线图显示,静坐时间小于360分钟的人群各百分位体脂率均低于静坐时间在360分钟以上的人群。静坐时间在360~479分钟之间的人群与静坐时间在480分钟以上人群比较,在低百分位数体脂率差异不明显,但P60之后两类人群体质率呈现出差异。女性不同静坐时间人群体脂率百分位分布曲线图呈现规律与男性有所不同,女性不同静坐时间人群各百分位体脂率未呈现出明显的差异,只是在P60之后,静坐时间在480分钟以上的人群与静坐时间为480分钟以下的人群体脂率呈现出差异性。从男女性不同静坐时间人群体脂率百分位分布来看,静坐时间对男性体脂率的影响较为明显,静坐时间超过360分钟的人群体脂率明显偏高,而女性并未呈现出明显的相关性。体脂率受静坐时间影响存在一定的界点,即低体脂率人群体脂率的变化受静坐时间影响较小,而高体脂率人群体脂率受静坐时间影响较大,也就是说体脂率偏高的人群如果静坐时间越长,其体内脂肪增加的风险越大。男性体脂率增长风险界值为24.0左右,女性为30.0左右(见图1、图2)[2]。

图1 男女性不同静坐时间人群体脂率百分位曲线分布

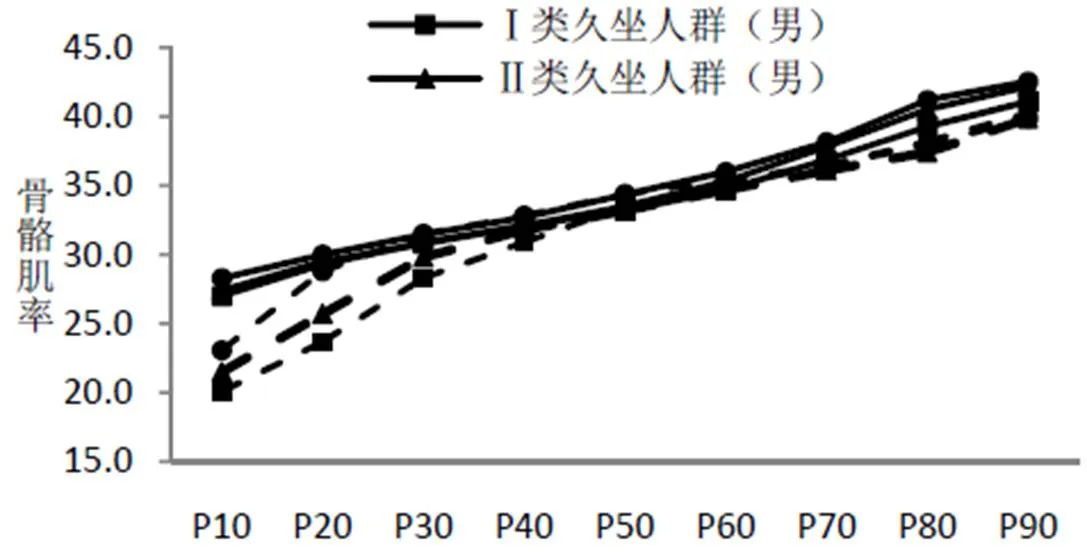

男性不同静坐时间人群体脂率百分位分布曲线图显示,男性不同静坐时间人群各百分位骨骼肌率差异不明显;而女性在P40之前(骨骼肌率为26.0左右)的各百分位,不同静坐时间人群骨骼肌率呈现出明显的差异,P40之后各百分位数的骨骼肌率差异逐渐减小。从男女性骨骼肌率百分位数曲线分布特征来看,静坐时间对男性各骨骼肌率水平人群的影响较小,而对女性骨骼肌率偏低的人群影响较为明显。

图2 男女性不同静坐时间人群骨骼肌率百分位曲线分布

2.2.3静坐时间对身体成分影响的“阈值”界定

Dunstan等进行的跟踪实验表明,随着屏幕时间的增加,其全因死亡率、心血管疾病以及代谢综合征相关风险会逐渐增加。特别是静坐时间≥4h/d时,其心血管疾病的死亡率呈直线上升。Xu等通过针对肥胖人群静坐时间和健康效益之间关系的研究表明,当静坐时间<2.5h/d,患有超重/中心性肥胖的风险值要小得多;而静坐时间>4h/d时,其风险显著增加。这些研究在一定程度上揭示了静坐时间与健康效益之间的变化规律,即随着剂量(静坐时间)的变化呈现出效应(相关风险)关系。目前大多数的研究认为4-6h/d是静坐少动行为对健康效益影响的“阈剂量”,超过4-6h/d,其健康相关风险急剧增加[3]。

本研究根据静坐时间分组,研究体脂率和骨骼肌率随静坐时间增加的变化特征发现,当静坐时间超过360分钟后,其体脂率和骨骼肌率会呈现明显的变化趋势,体脂率呈现明显的增长,360分钟之后各相邻组别差异具有统计学意义;骨骼肌率呈现明显的下降趋势,360分钟之后各相邻组别差异具有统计学意义。同时,从体脂率和骨骼肌率变化幅度来看,体脂率随静坐时间增加而增长的幅度明显大于骨骼肌率下降的幅度,反映出静时间的增加较容易引起体内脂肪的增长。

图3 体脂率和骨骼肌率随静坐时间变化趋势

2.3 体育锻炼对静坐人群身体成分的影响

根据静坐时间与身体成分各指标的相关研究得出,静坐时间在360分钟以上对身体成分有着明显影响。本研究选取每周静坐5天以上,每天静坐时间在360分钟以上的人群作为研究对象,分析体育锻炼行为对静坐人群身体成分的影响。

锻炼行为对静坐人群身体成分有一定的影响,但存在性别和指标上的差异。男性不同锻炼行为静坐人群BMI组别间差异无统计学意义,体脂率则表现为经常锻炼人群明显低于不锻炼人群,差异显著(P<0.05);骨骼肌率则表现为经常锻炼人群明显高于偶尔锻炼和不锻炼人群,差异显著(P<0.05),偶尔锻炼人群和不锻炼人群差异无统计学意义。女性BMI各组别间差异均具有统计学意义,表现为经常锻炼人群BMI均值最大,不锻炼人群均值最小;体脂率为经常锻炼人群明显低于其它两个组别,差异显著(P<0.05);经常锻炼人群骨骼肌率明显高于不锻炼人群,差异显著(P<0.05)。

锻炼行为对静坐人群身体成分有明显的影响,随着锻炼行为的增强,男性身体成分表现出的特征为BMI无差异,而体脂率低,骨骼肌率高;女性为BMI高,体脂率低,骨骼肌率高。静坐对身体成分的影响主要表现为体脂率偏高和骨骼肌率偏低,而根据锻炼对身体成分的影响可以看出,锻炼可有效改善静坐对人群的身体成分[4]。

表3 不同锻炼行为静坐时间人群身体成分各指标均值比较(X±S)

性别组别BMI显著性体脂率显著性骨骼肌率显著性 男性 经常锻炼24.0±2.94 22.1±5.65 35.0±6.58* 偶尔锻炼23.7±3.11 22.4±5.86 34.2±6.59 不锻炼24.0±3.23 22.9±6.25#34.0±6.03# 女性 经常锻炼22.3±2.98*27.0±7.14*32.3±6.95 偶尔锻炼21.9±3.15&27.6±6.86 31.9±7.43 不锻炼21.6±3.13#27.8±6.93#31.7±7.46#

注:“*”表示经常锻炼组合偶尔锻炼组比较,差异具有统计学意义(P<0.05);“#”表示经常锻炼组与不锻炼组比较,差异具有统计学意义(P<0.05=;“&”表示偶尔锻炼组和不锻炼组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。

3 结论

静坐时间对身体成分有明显的影响,而这种影响存在指标上的差异,BMI不是静坐时间对身体成分影响的敏感指标,研究静坐时间对超重和肥胖影响时不能单纯以BMI为研究变量。静坐时间对身体成分的影响主要体现在体脂率和骨骼肌率,随着静坐时间的增加,体脂率呈现增长,而骨骼肌率呈现下降,说明静坐时间的增长容易造成体质脂肪的积累和骨骼肌的流失。体脂率越高静坐时间的长短对其影响越明显,说明高体脂率人群受静坐时间影响更加明显;骨骼肌率偏低的女性受静坐时间的影响较为明显,即骨骼肌率越低的女性随静坐时间增加骨骼肌率下降越明显。体脂率和骨骼肌率随静坐时间增加出现显著变化的时间界点为360分钟左右,此结果与相关静坐时间与心脑血管疾病、代谢综合征等方面研究,所得出的静坐时间对健康产生明显影响的时间基本一致。积极参加体育锻炼可有效改善静坐人群身体成分,主要表现为参加经常体育锻炼的静坐人群体脂率明显偏低不锻炼人群,而骨骼肌率明显高于不锻炼人群[5]。

[1]乔玉成,王卫军.全球人口体力活动不足的概况及特征[J].体育科学,2015,35(8):8-15.

[2]BIDDLE S J,GORELY T,MARSHALL S J,et al. Physical activity and sedentary behaviours in youth:issues and controversies[J].J R Soc Promot Health,2004,124(1):29-33.

[3] 马继政.运动性骨骼肌适应的分子机制[J].首都体育学 院学报,2009,21(2):208-212.

[4]DE REZENDE L F,RODRIGUES LOPES M,REY-LÓPEZ J P,et al.Sedentary behavior and health outcomes:an overview of systematic reviews[J].PLoS One,2014,9(8):e105620.

[5]马继政.运动诱导心脏保护机制[J].辽宁体育科技,2009,31(3):29-31.

[6]蔡壮,王世超.不同田径专项专修男性大学生身体成分与体质特征比较——以山西省五所体育院校为例[J].南京体育学院学报(自然科学版),2016(3):73-75.

Analysis of the Characteristics of Body Composition and the Influence of Physical Exercise in People with Different Sitting Time

WEN Yingying, etal.

(Guangdong Institute of Sports Research Science, Guangzhou 510663, Guangdong, China)

广东省科技厅课题项目《广东省体质测定与运动健身指导数字网络系统建设》课题项目编号:2014A020220003。

温英英(1983—),硕士,助理研究员,研究方向:体质测定与评价。