故事文体教学的实践与思考

2020-04-01虞大明

虞大明

一、故事文体教学的现状综述

在小学语文统编本教材中,编排有特殊单元,包括阅读策略单元、文体单元、作家单元、习作单元、综合性活动单元等,其中文体单元包含童话故事、民间故事、神话故事、寓言故事和小说等。

笔者以为,文体单元中的故事文体教学大致存在以下问题:

其一,文体意识淡薄。在文体单元的教学中,虽然教师无需刻意地教授文体知识,但不可缺乏文体意识。从教学现状看,文体意识淡薄的现象普遍存在,语文课堂依然难以脱离“无体”的教学困境。不少教师在制订故事文体的教学目标时,忽视文本的文体特点,简单设定教学目标,教学目标表述基本雷同,如:认识几个生字,会写几个词语;能基本把握故事的大致内容;能有感情地朗读课文;能感悟故事主人公的人物形象、品質特点,从而激发学生的情感,陶冶情操,等等。如此众文同教,千篇一律,存在着泛人文化、划一化倾向。

其二,内容分析繁琐。故事文体属口头文学和通俗文学,故事内容往往源于生活,跟学生的生活实际较为贴近和融合,因此,内容层面具有通俗易懂的特点。如民间故事是老百姓口耳相传的故事,是老百姓生活的真实写照和艺术加工,表达的是老百姓对美好生活的向往。一般来说,学生通过预习,基本能读懂和了解故事的大致内容。在教学中,教师的作为往往表现在引导学生运用一定的方法针对故事内容进行精练的概括、梳理,从而达成对故事内容的总体把握。但在教学实际中,不少教师还是在耗费大量的宝贵时间,陷于繁琐的内容分析而无法自拔,导致教学目标偏离语文本质,教学效率低下,课堂语文味缺失。

其三,语用实践欠缺。不少专家指出,统编本教材在教学时,教师应当落实好几条基本理念,如“用教材教”“向教材学表达”等等,笔者以为很有道理。这样的理念恰恰指向了语文教学的语用诉求,与语文课程的性质、基本任务以及核心素养基本吻合。在故事文体的教学中,不少教师因为故事文体的文本对人、事物、景物的个性化描写较为缺乏,语言较为通俗和口语化,叙事手法比较粗疏等原因,从而把体现语文教学本质特征的语用实践束之高阁。此种现象,恰恰表明了部分教师对语文课程性质的理解不够到位,对语用实践的理解较为片面、机械和单一。

二、故事文体教学的基本模块

1.自主初读文本,概览故事内容

阅读一篇文章,首先要把握文本的大致内容。故事基本归属于民间叙事文学,故事的情节通常是类型化的,是有规律的,在叙事结构上呈现出模式化的特点。因此,教师在引导学生初读文本的时候,要让学生理清故事发展的先后顺序,借助小标题的方式,梳理出主要情节,再凭借模式化的叙事结构,把主要情节串联起来达成对故事内容的概览。拿神话故事来说,神话故事经常采用“很久很久以前”开头,给人以历史悠久的感觉,激发读者的兴趣。中间一般用“过了不久”“多少年过去了”作过渡,大都以“从此以后”作结尾。叙事大多按照时间顺序展开,条理清晰。以统编本四年级上册《盘古开天地》为例,在初读文本后,教师要引导学生先找出“很久很久以前”“有一天”“天和地分开后”“盘古倒下以后”这四个标志性的时间节点,再把富有传奇色彩的主要情节浓缩成四个小标题:巨人沉睡、开天辟地、顶天立地、改天换地。学生根据这四个小标题概述故事的主要内容就水到渠成了。这样的概述,抓住了神话故事最神奇的情节,把握了神话的叙事结构,提升了学生提取、概括信息的能力。

当然,把握故事的大致内容,方法是多元的。可以采用课题扩充法、六要素法、图文并茂法,等等,像《牛郎织女》,要求学生针对重要情节画连环画,以此来把握故事的梗概就很有意思。

2.适度问题驱动,探究文体特点

教学故事类文本,教师要引导学生关注故事文体的基本特点。这是“向文本学表达”这一理念在故事文体教学中的有效体现,也为学生后续续写故事、创编故事奠定基础。故事的文体特点一般包括童话、神话、民间故事中神奇而又巧妙的想象、跌宕的情节、巧妙的悬念、鲜活的人物形象、口语化的语言以及寓言故事中的小故事大道理,等等。这些文体知识,不应由教师贴标签式地简单告诉,而应由学生在阅读探究活动中自主发现和感悟。学生的探究活动往往来源于教师的问题驱动。因此,课堂教学中,问题驱动是不可缺少的重要环节,是激发学生求知欲、启发学生思维的重要手段。教学故事类文本,教师要凭借适度的问题驱动,引导学生探究故事的文体特点。如“这个故事为什么那么吸引人?这个故事为什么那么好看?”等等。需要指出的是,在引导学生探究故事文体特点时,不必刻意求全,而应根据文本特点,突出重点。

就拿故事中的“想象”来说,神话故事、童话故事、民间故事之所以极具吸引力,缘于每个故事都具有非凡的想象。每个广为流传的故事中的想象既神奇又巧妙:神奇之处,天马行空,令人匪夷所思、脑洞大开——譬如“石能补天”“箭能射日”“人能追日”,等等;巧妙之处,想象世界与现实世界互为关联,让人眼前一亮,点头称妙——譬如“神话世界中的‘五彩石补出了现实世界的‘五彩云霞”,“神话世界中的‘后羿射九日留一日留住了现实世界中的‘独日造福众生”,等等。非凡的想象,使得故事具有了“神性”和“魔力”。非凡的想象,恰恰是古人智慧的象征。综观以往的故事教学,师生往往对“想象的神奇”关注颇多、津津乐道,至于“想象的绝妙”却鲜有人问津。笔者感觉有点可惜,毕竟,想得妙更见智慧。因此,教师应当以“这样的想象妙在哪里”为任务驱动,引导学生感悟想象之绝妙。先在教师的引导下发现,再让学生自己发现,最后给学生言语实践和创造的机会,可谓循序渐进、循循善诱;先聚焦一个文本的重点语段,再迁移到其他故事文本,可谓举一反三,学以致用。

3.学习讲好故事,注重语用实践

语文课程是一门学习语言文字运用的综合性、实践性课程。义务教育阶段的语文课程,应使学生初步学会运用祖国语言文字进行交流沟通,吸收古今中外优秀文化,提高思想文化修养,促进自身精神成长。工具性与人文性的统一是语文课程的基本特点。语文学科的核心素养之一便是语言建构与运用,因此,语用实践应当成为语文教学的核心内容。笔者以为,在故事文体教学中,应当把讲好故事作为最基本的语用实践。 对于讲述故事,课标中也有相关的要求表述:第一学段要求“听故事、看音像作品,能复述大意和自己感兴趣的情节,能较完整地讲述小故事”;第二学段要求“讲述故事力求具体生动”;第三学段要求“对自己身边的、大家共同关注的问题,或电视、电影中的故事和形象,组织讨论、专题演讲,学习辨别是非、善恶、美丑”。讲故事可以促使学生在潜移默化中提高感悟力和理解力,丰富和存储语言材料,并把文本语言内化为自己的语言。讲故事还可以提高口头表达能力,增强记忆力和当众言说的自信心,对于书面表达有促进作用。可见,讲故事就是最好的语言习得和语用实践。能把故事讲好,是学生语文素养的综合体现。

3.统筹安排,保证系统性和层次性

故事文体在人教版教材中呈分散状编排,而在统编本教材中呈现了主题单元集中编排,突显了单元主题式教学的特点。统编本教材非常重视故事复述能力的养成,它依据儿童语言能力发展特点,循序渐进地安排復述的训练。二年级安排了借助图片等讲故事,三年级详细复述,四年级简要复述,五年级则安排创造性复述。教材编排呈序列性,需要教师在教学前,以学生的学习现状和能力基础为标准准确制订教学目标,依据学情确定教学的起点、方法和策略。

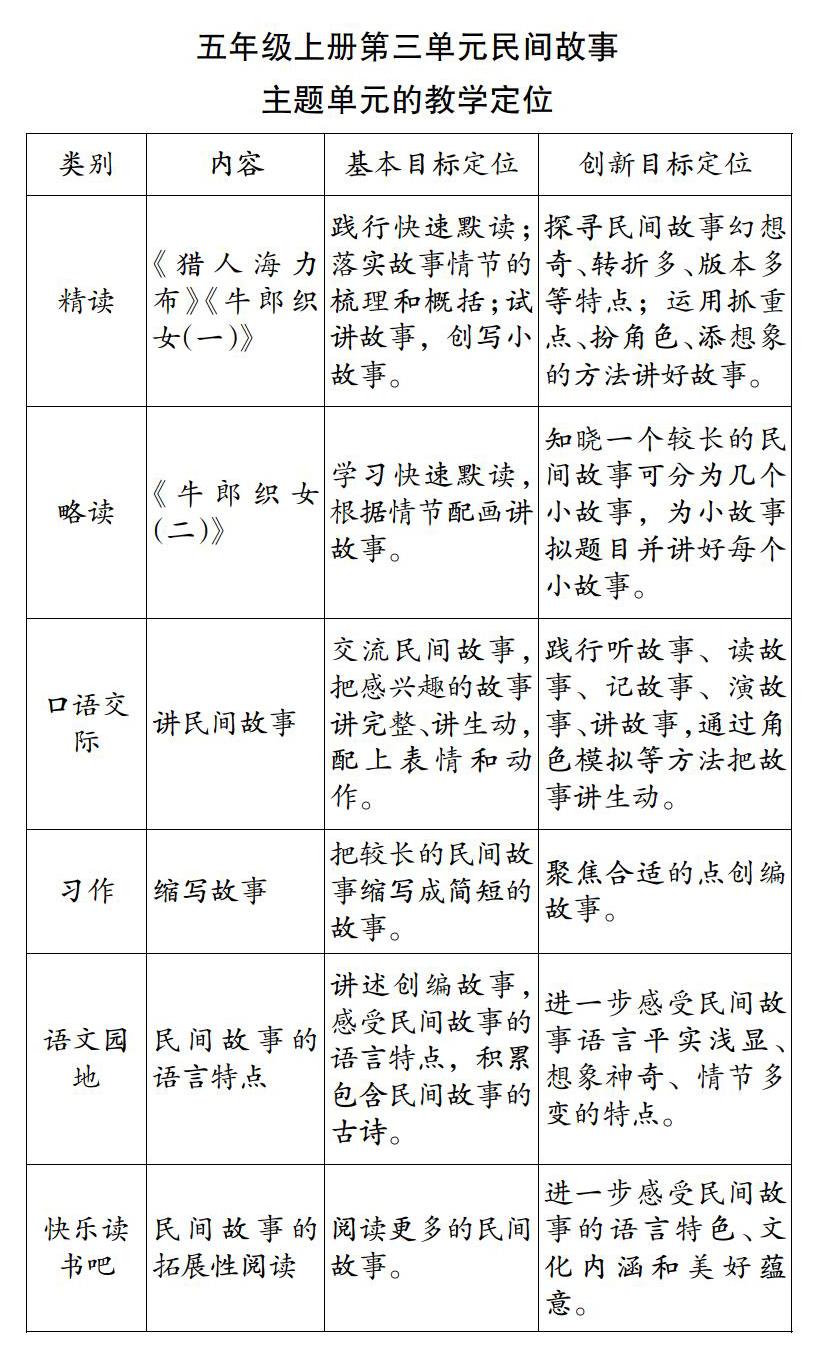

另外,教师要对整个单元作系统性思考。比如,五年级上册第三单元民间故事,由两篇精读、一篇略读、口语交际、习作、语文园地和快乐读书吧构成。在对教材作系统全面解读的基础上,才能合理进行教学定位,才能更有效地利用文本展开教学,将文本价值扩大化。(见左下表)

在系统分析的基础上,教师才能在教学中统筹兼顾,不缺位和失位。如有效地引导学生感知民间故事重复的叙述特点,引导学生概括民间故事的情节,引导学生感受民间故事语言的特点,引导学生发现民间故事承载的传统文化,引导学生做好民间故事的传播者,引导学生缩写故事,尝试创编故事,感受民间故事所寄寓的美好情感。

4.适度拓展,凸显教学内容丰富性

对于儿童而言,读得广比读得深有价值,因此在故事文体教学内容的架构上,教师也应当有所作为。在灵活处理教材的基础上,尽可能拓宽教学内容的广度,增加厚度。教师要凭借旁征博引来实现“基于教材、适度高于教材、广于教材”的立体构筑,丰富教学内容,让学生在有限的时间里接触更多的文字,了解更多的信息。丰富学生的阅读经历,加深学生的阅读感悟。

其一,链接相似文本,强化阅读感悟。如教学《牛郎织女(二)》“王母划天河”时,可链接《白蛇传》中的“水漫金山”片段。这两段情节具有异曲同工之妙,这样的链接阅读,既拓宽了学生的阅读面,又让学生进一步感受到了民间故事“幻想奇”的特点。

其二,链接背景材料或同主题文本,促进理解感悟。如在教学《牛郎织女》探讨“故事中的老牛为什么不能换成别的动物”时,可以链接中国古代男耕女织的农耕社会文化,还可以链接不同动物的本质特征和象征意义等。又如,教学《普罗米修斯》,可补充阅读《普罗米修斯赞歌》,以此感受诗歌用凝练的语言对英雄人物形象的精辟刻画。■

(作者单位:浙江杭州市崇文实验学校)

责任编辑 郝 帅