东乡的冬

2020-04-01江燕

江燕

东乡,是我二姑母的家。

地处小城北郊的我们,习惯把小城上游的湍河河段附近叫作西乡,下游河段叫作东乡。可能是家里姊妹多,父母照顾不过来,少年时代的我,一到寒假就被父母“发配”到东乡。

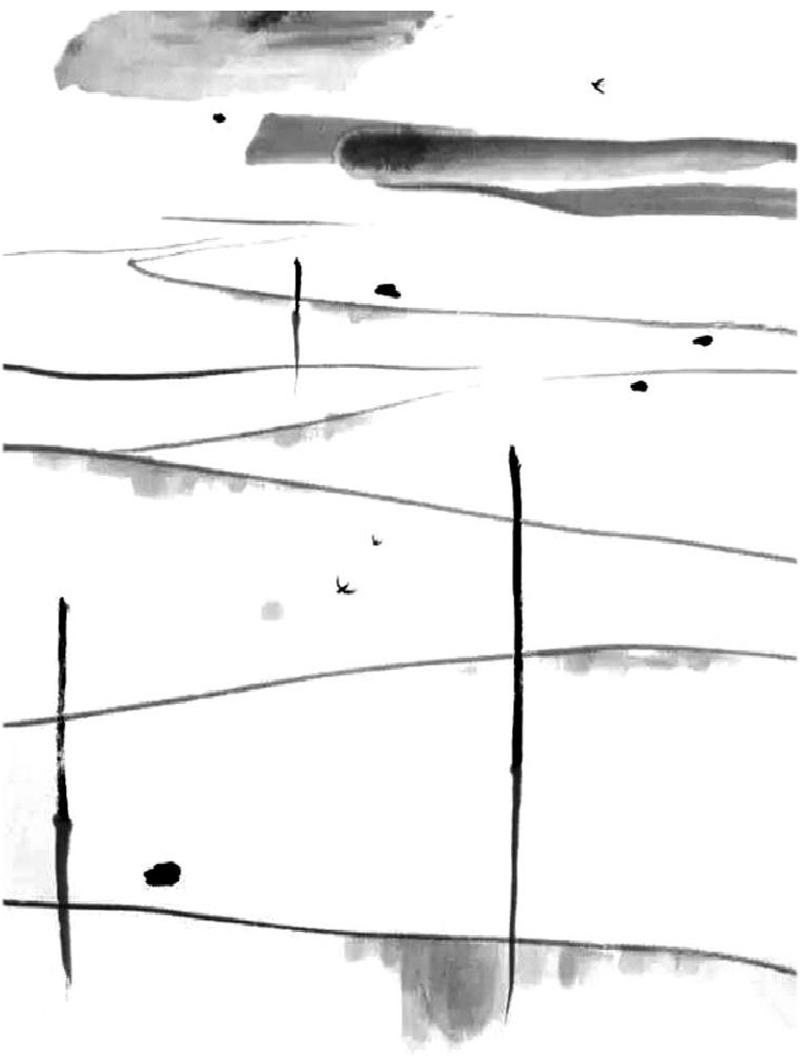

东乡的冬天真的叫冬天。朔风一起,雪花就疯狂起来了,村外的小麦,树木和枯草,村里的池塘和小路几乎分辨不出来,鸟雀更是难觅影踪。

谁家的屋檐下,挂满了晶晶亮的冰凌条儿,老长老长的,不经意就触碰到你的头、你的脸,乐坏了淘气的小孩儿。偶尔有胆大的麻雀,扑棱棱,掠过屋顶,抓着粗实的枝干,轻轻一动,惊落了枝头的雪团,裸露出树的臂膀,原来是一株苦楝树。

七八岁的孩子,正是找乐的年龄,雪过后的池塘冻得瓷实,经得起蹦跶。

女孩子踢起了鸡毛毽子,平地上能站稳,踢着容易,冰上可是不同,稍不留神,脚下一打滑,就会摔个嘴啃冰,好在脚上穿着妈妈一针一线纳的千层底儿,有不错的防滑功能。

冰上猫猫转,是男孩子的绝活儿,木头刮的圆柱儿,一头削尖了,添上钢珠儿,就是猫猫转儿,一根木棍儿,一头拴上手搓过了的麻绳儿,猫猫转儿就任你驱遣。大人有大人的样儿,不会像孩子般贪玩儿,院落里,偏房里架起了火堆,大杨树根,粗构木墩,断断续续烤暖整个冬天。

姑母的小脚婆婆,我那老姑奶焐了柴火灰在火罐里,两只脚穿了靴就踩在火罐上,一大晌愣没有离开过,也没见她的靴子被烤煳过,奇怪不?

有天晚上,我趁老姑奶熟睡,好奇地去搬了火罐,研究了老半天,不知所以,不小心“吧嗒”一声,火罐落在地上,碎了一地。

佯装不知情,第二天一大早,跟姑母说帮老姑奶焐火罐,發现火罐摔碎了。姑母一听就神秘地笑笑,说碎了再买新的。我还以为姑母真的不知所以。姑父后来踏着泥泞去了集市,买了一个新的回来,焐了火给了老姑奶,老姑奶开心得不得了。

我憋不住了,给老姑奶说是我摔碎的,老姑奶“扑哧”笑了:“不是你,还有谁?”我问老姑奶怎么知道的,老姑奶说她能掐会算。我连忙说,以后我再不会跟她撒谎了。老姑奶说,这就对了。

冬阳再次升起,村庄沐浴在阳光里。好几天了,雪还没化干净,老姑奶蜷了腿,傻坐在门槛上,眯着眼,晒太阳。

好消息传来,村子里来了崩爆米花的。二姑母胳肢窝下夹了鱼皮口袋,一个粗瓷大茶缸满满地盛着金灿灿的玉米,叫上我们表姊妹就往崩爆米花的方向奔跑。

崩爆米花的是位和善的中年大叔,黑魃魃的脸膛,满脸的络腮胡子,两只手宽大而厚实,那么大的一口铁锅在他手里拎来掂去,也不见他累。

炉火生得旺旺的,圆鼓鼓的锅搁置在炉火上,大叔左手不停地转着把手,叫锅里的玉米尽量均衡受热,右手不时地添加焦煤块儿,有时用火钳轻轻地去拨拨火。

大约十五分钟,一锅爆米花也就成了,大叔将锅体挪离火炉,脚用力踩地,左手把着把手的位置,右手握着加力杆向内一使劲儿,“嘭”的一声,锅盖儿打开,玉米花悉数喷射入他早先预备好的长长的麻袋,轻轻地一抖擞,倾泻入大簸箕,谁家崩玉米花,谁家就来装玉米。围着看热闹的,总是比来崩爆米花的人多,谁家的刚倒入簸箕,小孩子们就疯狂地围上来,双手捧了往口袋里装,主家也没见黑了脸,尽着孩子们闹腾,净是图个乐趣。

崩爆米花的刚一走,村子里唯一的一家代销店的老板,从县城的批发市场弄回来成捆成捆的甘蔗。我知道我的表哥又要扬眉吐气了,他劈甘蔗是一流的好。

阳光好的下午,代销店前挤满了孩子,一根甘蔗,两三个男孩子,轮流来劈,轮到表哥时,他左手扶着甘蔗尝试它的稳定性,右手握刀,如果他感觉甘蔗站得还算稳,从上到下一刀劈下去,这一根甘蔗基本毙命,他的对手不得不乖乖地掏钱结账。

一根甘蔗五分钱,不很贵,孩子们都玩得起,更不怕输。战利品自然是我和表姐的,表哥只负责战斗和骄傲。一根甘蔗嚼啊嚼,甜啊甜,甜到了心里头。

东乡的冬,一面是冰与雪的世界,另一面是火火的生活。谁说水火不相容呢,其实水和火的和谐碰撞,才是村庄的冬。

孩子们使劲儿玩耍的时候,大人们正为年而忙碌着,从腊月二十三一直忙到除夕夜,有谚语为证:

小孩小孩你别馋,

过了腊八就是年。

腊八粥,喝几天,

哩哩啦啦二十三。

二十三,糖瓜粘。

二十四,扫房日。

二十五,磨豆腐。

二十六,去买肉。

二十七,宰公鸡。

二十八,把面发。

二十九,蒸馒头。

三十晚上熬一宿,

初一初二满街走。

年赶着农人,可是农人的心却不慌。他们合理地安排着时间,合计着年事。他们平日里虽过得清汤寡水,冷冷清清,但他们过年的心却像院里高挂的灯笼一般红红火火,亮亮堂堂的。

我念着东乡,用力扭动电门,爱玛疾驰。东乡近在眼前,我内心无限的温柔,不断地涌出……