道德与仁义

——论老子仁义观兼议最初的儒道关系*

2020-04-01汪韶军

汪韶军

(海南大学人文传播学院,海口570228)

古今人们多持非此即彼、非黑即白的思维方式,以为老子既然要绝弃仁义,便是主张不仁不义,而儒道两家也就水火不容。《老子》5章开篇又有:“天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。”(拙文所引《老子》经文皆笔者参互诸本校订而成,下同)古今很多人望文生义,比如钱锺书先生就把“不仁”等同于麻木乃至残暴:“然天地无心,其不仁也,‘任’或‘不相关’而已。圣人虽‘圣’,亦‘人’也;人有心也,其不仁也,或由麻木,而多出残贼,以凶暴为乐。人与天地合德者,克去有心以成无心,消除有情而至‘终无情’,悉化残贼,全归麻木。”[1]420这委实是厚诬古人。

当然,古今也常有人为老子受诬而叫屈,比如唐代陆希声嗔怪世人不得其旨,实则“孔、老之术不相悖”[2]121-122。魏源、刘师培则认为,“天地不仁”四句是在斥责天地、圣人视万物如草芥,表明老子也持仁爱的立场。特别是郭店《老子》面世后,居然没有“绝仁弃义”一说,也没有“天地不仁”四句,由于它是目前已知最早的《老子》,于是有众多学者据此认为,老子其实不反对仁义,甚至还肯定仁义,儒道两家关系需要重新审视!比如邓立光先生认为,由郭店《老子》“可考见老子不但不反对仁义等德目,而且正面肯定儒家德性。……所谓儒道对立的根据自然瓦解”[3]91。就连往常倾心于道家的陈鼓应先生,也兴奋地认为终于可以为老子一洗不白之冤:“楚简《老子》的出土,使我们得知老子对于仁慈、忠信、礼义等德行持肯定态度。”[4]411不过笔者感觉,辩护者或理解出现偏差,或措辞有所不当,故常将老子思想的本来面目及儒道两家的界线模糊掉。

那么,老子到底有什么样的伦理思想呢?我们知道,《老子》又名《道德经》,本来就是在“言道德之意”(司马迁语)。《德篇》首章劈头说:“上德不德,是以有德。”“不德”方有德,可以说冲决了人们的常识俗见。而《道篇》首章劈头说:“道可道也,非恒道也。”可道之道非恒道,或恒道不可道,同样冲击了人们有关道的常规观念。合而言之,老子是想让世人明白何为真正的“道”(不道之道),何为真正的“德”(不德之德)。①这两句话都出现在两篇首章之首,不知是巧合,抑或有意为之?后者的可能性应该更大。在接下来的讨论中,笔者用“道德”特指道家所主张的道德(非我们通常所说的道德),并将其与传统所倡导并为儒家继承的仁义做一比较研究。通过这种比较,我们可以厘清老子对仁义的态度,也有助于看清学派初创时期的儒道关系。

一、道德相对于仁义的优位性

《老子》18章:“故大道废,安有仁义。”“安”意为于是,句谓道德废弃之后才有仁义。38章又说:“上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德。上德无为而无以为也,上仁为之而无以为也,上义为之而有以为也,上礼为之而莫之应也,则攘臂而扔之。故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼……”老子在此将道德称为“上德”,将仁义礼称为“下德”。这一区分明确告诉我们,仁义是道德缺失之后的产物,因而不是究竟意义上的道德;从道德到仁义是社会的一种退堕。李零先生所言是也。“《老子》把这些儒家奉为准则的概念放在他说的‘道德’之下,视为层次较低的概念,认为世风日下,才有人大肆鼓吹,不仅听来虚伪……,而且也很矫情,这种态度还是非常明显。即使我们不把这种居高临下,以大比小,釜底抽薪的颠覆叫‘反对’,我们也无法否认二者在立场上是不一样的。”[5]21楚简本没有“绝仁弃义”的说法,的确弱化了对仁义的批判色彩。但假如据此断言老子不反对甚至还肯定仁义,则是非常草率的。如果此论成立,那还有道家吗?道德与仁义,有着无法调和的根本分歧,我们不能夸大不同版本字句差异对思想解读的影响。何况从句法、语序、义理等角度看,它本“绝圣弃智”“绝仁弃义”都要优于郭店楚简版。②详参拙文《〈老子〉“三绝三弃”辨正》,《北京社会科学》2017年第8期。

那么,“有仁义”为什么是社会的退步呢?或者说,相对于仁义,大道有何优越性?

(一)虚伪抑或本真

道德是本真的,而仁义容易流于作伪。道德是仁义的根基,在根基被抽掉(大道废)的情形下,仁义就容易被扭曲或异化。清末民初杨增新对此体会尤深:“大道存,不言仁义而仁义有真;大道废,虽言仁义而仁义亦伪”,“今人所谓仁义者,离道与德言之也。仁义不由道德而出,故仁为假仁,义为假义。”[6]卷2仁义倡导者无法保证仁义不被虚伪化或被恶意利用。举个例子,孔子可以保有真仁义,却不能防止徒子徒孙把仁义当成博取名利的敲门砖。《庄子·骈拇》就批评曾参枝于仁以收名声。《列御寇》篇假托孔子说:“其就义若渴者,其去义若热。”这就是《徐无鬼》篇批评的“无诚”,即许多儒者并非真的拳拳服膺于“义”。出身于儒家而又另立门户的墨子,甚至用富贵来诱导人们成贤:“女(汝)何为而得富贵而辟(避)贫贱?莫若为贤。”(《墨子·尚贤下》)就这样,仁义沦为达成外在功利性目的的手段,势必导致为名利而仁义的假仁假义。老子则对仁义的虚伪化、工具化有着深刻的洞见。仁义流于作伪,便蜕变成伪善,即以仁义之名行不仁之实。伪善无论如何都是应该被痛斥的,因为它是以善的名义来行恶,这不仅是恶,还糟塌了善,导致全社会的信任危机,《老子》17章就说:“信不足,安有不信。”

在古代,仁义还常常成为权力的遮羞布。《庄子·胠箧》就愤激地喊出:“圣人不死,大盗不止。……为之仁义以矫之,则并与仁义而窃之。何以知其然邪?彼窃钩者诛,窃国者为诸侯,诸侯之门而仁义存焉,则是非窃仁义圣知邪?”《徐无鬼》篇更直白地指出仁义被“禽贪者”利用:“夫仁义之行,唯且无诚,且假乎禽贪者器。是以一人之断制利天下,譬之犹一覕也。夫尧知贤人之利天下也,而不知其贼天下也。”仁义被大盗窃取后,被用来加强对社会的管控,而且是打着仁义的旗号。这样一来,恶非但不被察觉,反而被合法化了。人们只知不仁为不仁,却不知仁之为不仁。鄢圣华先生亦云:“中国几千年的古代王朝多是主张仁政的,‘爱民如子’之类的漂亮话讲了几千年,可仁义确实从口号变成制度性的行为了吗?显然没有。这充分证明了老子论断的正确性。”[7]118

(二)伦理境界抑或天地境界

前面说过仁义容易沦为虚假的表演或虚伪的代名词。需要注意的是,孔子提倡的当然是真仁真义,他也批判假仁假义,正如论者指出:“安仁、利仁、强仁与假仁的层次区分表明,孔孟对仁义行为作了价值上的判别,揭示了仁义有可能被利用而成为达到功利性目的的工具或手段,预见了仁义在现实中工具化的可能性。”[8]因此,就要求真仁真义而言,儒道是一致的。

但两家在此还是有着重大区别:儒家是在明确的善恶意识的指引下,由仁义行或行仁义;道家则唯道是从,不知仁义为何物,却又自然而然地合乎道德,此即《庄子·天地》所谓“端正而不知以为义,相爱而不知以为仁”。道德甚至不自知有德,就像天地生万物,但天地无心,不知自己有生物之大德。①关于最高的德性不自知,可参阅拙著《老庄自然和谐思想研究》,北京师范大学出版社2018年版,第145-147页。如果说仁义处于伦理境界的话,那么道德则已达至天地境界。老子推崇天地境界的道德,实际上是希望善行成为无意识的行为。这难道不是更崇高、更清新的道德吗?

(三)临人以德抑或虚而待物

为什么道家要与仁义唱反调呢?原因还在于,儒者容易把自己当成仁义的化身,以此傲视天下,到处驰骋。但在老子看来,真正的道德是不能标榜的,也不需要刻意宣传。他一再强调“道隐无名”“光而不耀”“不欲见(现)贤”。“不欲见贤”即是说,一个人即便贤能,也不要自以为贤,更不要在他人面前表现得像个圣贤。这与某些人自封圣贤、吹捧圣贤、到处树榜样要求他人见贤思齐的做法就很不一样了。

道家不是相对主义者②相对主义有一种自我取消的本性。它不能提出任何观点,包括相对主义的观点。庄子相对化的言论不是相对主义,而是一种严肃的思考,其重点在于反对绝对主义或独断论。,他们也有自己认定的绝对价值,此即大道。不过,道家虽然以大道为绝对价值,但大道不以道自居;或者说,具备道德的人连自己合乎道德都是不知的,当然就不会以道德优越感俯视他人。与“临人以德”相反,庄子针锋相对地提出“虚而待物”。这两种说法都出自《庄子·人间世》,但很少有人把它们放在一块做过对比。实际上,它们分别代表着道家与儒家面对世界或他者时的姿态。两种姿态之高下,不言而喻。

(四)爱有差等抑或一视同仁

儒家是等级秩序的维护者,就连其仁爱学说也按贵贱亲疏有别的原则,将他者分为三六九等,然后施予程度不等的仁爱。这种有差等的仁爱学说在当时就遭到了一些人的批评,比如墨子就针锋相对地提出了“兼爱”。

当然,儒家内部一直有人为爱有差等做出辩护,孟子对墨子的反批评即是。现代新儒家牟宗三先生解释说:“这个差等并非实有其事……乃只是一个实践的过程问题,乃只是一个伦理的经验生活之逐渐放大问题”[9]471,“你不能站在时空之外,而同时与全宇宙发生密切的伦理关系,所以你也就不能与全宇宙同时为至亲的朋友。经验生活限制住了你的关系场,所以同时也就使你对于宇宙各分子有所通达,并有所隔膜。”[9]474贺麟先生在其名篇《五伦观念的新检讨》中亦云:“爱有差等,乃是普通的心理事实,也就是很自然的正常的情绪。……说人应履行等差之爱,无非是说,我们爱他人,要爱得近人情。”[10]54-55

笔者以为,在现实生活中,爱有差等诚然是正常的、自然会有的现象,但问题是,儒家事实上把它当成了一条预存于心的面对他者的原则,并反过来批评博爱等主张是禽兽之行。无可否认,爱有差等在古今造成了一些负面影响,它使国人的人际关系蜕变为一种依贵贱亲疏而伸缩的“差序格局”(费孝通先生语)。

天地无精神意识,因而能没有偏私地覆载万物、呴育万物,不会视情况而区别对待。南宋赵实庵对“天地不仁”做了这样的解读:“经言不仁,大仁而已。大仁,无私至公而已。”[11]197效法天地的圣人亦应对万物一视同仁,无所甄别,即“至仁无亲”(《庄子·天运》载庄子语,“亲”者,偏私也)。

(五)煦煦仁之抑或自然无为

仁人总想着为他者提供这样那样的关爱照顾,故在生活中讲求相濡以沫,在政治上主张仁政、推恩。然而个体是不一样的,他们的需求千差万别甚至相反,就像东坡诗云:“耕田欲雨刈欲晴,去得顺风来者怨。”到底满足谁的需求呢?此时就陷入为此妨彼、左支右绌的尴尬境地。事实上,天地、圣人不可能也没必要照顾每一个体的具体需求。老子充分信任民众有自正自化自富自朴的能力,不需要什么恩赐,故为政者不必汲汲行仁政、推仁恩。

推恩还会引发诸多问题。其中最容易发生的是,仁人一厢情愿地从自我出发,代替他者做出选择,将自己认为好的东西强加给他者。就儒家而言,他们诚然提出了“己欲立而立人,己欲达而达人”“已所不欲,勿施于人”,可谓人伦的金科玉律。但立人达人的古道热肠常将他们引向一个误区,即把已所欲(如仁义礼等)当作终极真理强加于天下,此正是《老子》38章所斥“上礼为之而莫之应也,则攘臂而扔(引)之”。可以说,儒家受制于通过强势教化来治国平天下的理想抱负,注定认识不到、更提不出“已所欲,亦勿施于人”。就这样,初衷是立人达人,但认识上的盲点导致他们走向对他者的干涉,妨碍他者自然的生长发展。一个基于强制的方案,能成为救世方略吗?答案当然是否定的。在老子看来,圣智仁义与其说是利民,不如说是扰乱天下,所以19章说“绝圣弃智,民利百倍”。《庄子·徐无鬼》说“爱民,害民之始也”,亦此意。

老子推天道以明人事。天地对万物未曾煦煦然仁之,而是物各付物,万物便自生自化,开出一个生机盎然的世界。那么,为政者应该如何对待百姓呢?答案是效法天地自然之道,非由仁义行,更非行仁义,从而减少对百姓的干预(无论是恶意的还是善意的)。为政者只要做到“辅万物之自然而不敢为”,百姓便能自化自正,自富自朴。给百姓敞开一片生长发展的自由天地,比给什么都好。

君无为,民才能得以自然。“不仁”看似不那么温情脉脉,实际却是尊重百姓的自主性,并为他们创设大好环境,好让他们各尽其才,各适其性,各得其所。《庄子·秋水》言:“是故大人之行,不出乎害人,不多仁恩。”处理君民关系,最重要的是人君节制自我权力,不去宰制,不去侵扰。做到这一条,绝大多数社会问题就不会生起,当然也就不需要推扩仁恩。

二、绝弃仁义是要上达于道德

按人之常情,仁义是好的物事,如果受到贬斥,就会引发人们内心的疑惑和恐慌。其实这种恐慌是没有必要的,因为“不仁”不是不仁不义,绝非鼓动世人做不仁之人。老子的真实意思是,仁且不可,何况不仁!

执着于每况愈下的仁义礼,只是小仁。“不仁”则是对仁与不仁的超越。绝弃仁义,不是向下沉沦为不仁不义,而是超越仁义,上达于道德。张松辉先生说得好:“老庄反对儒家的仁义的根本原因是认为儒家仁义的道德层次太低,老庄的仁义观同儒家仁义观不是一种敌对关系,而是一种同方向的超越关系。”[12]老子实乃善发道德之精者,反对仁义何曾是主张不道德、反道德?为什么人们一看到“绝仁弃义”便批评老子是不仁不义的异端,而不去想绝弃仁义是为了复返道德呢?

有了至高的道德,仁义也就可有可无,诚如杨增新所云:“弃杯壶之水而饮于江河,不患无水;弃囊橐之粟而食于太仓,不患无食;弃仁义之小道而复于大道,不患不仁不义。”[6]卷2总结一下就是,老子认为,不需要刻意提倡仁义,因为这样会导致伪善;更不能把仁义制度化来加以推行,因为这样会导致强制,使仁义蜕变为以理杀人的工具。在老子看来,世人需要做的只是不相为害,不需要用仁义来劝其相濡以沫;圣人则需要达到比仁义更高的道德,两种场合都用不着仁义。

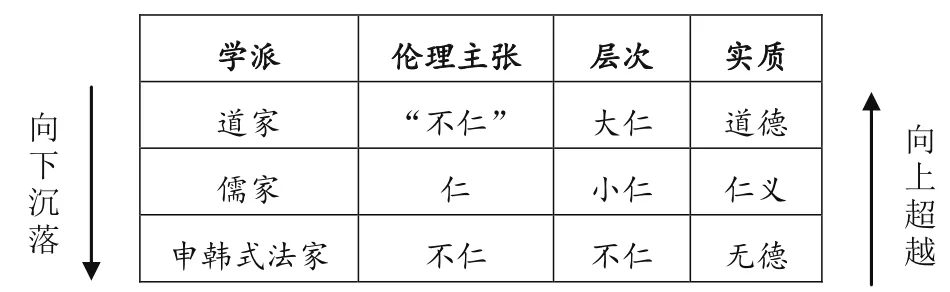

“绝仁弃义”表面上显得过激,论其实际,则是一段忧世之婆心。老子有着非凡的眼光,他总是能看到事物的另一面,看到那些被追捧的事物的背后,其实埋藏着很大的隐患。老子觑定道德而绝弃仁义,是想让世人拨云雾而见青天。遗憾的是,世人未能把握道家正言若反的弔诡句式,因而错失老子立言之旨,把“不仁”这一修养而臻的至高境界等同于不仁。而多数人对“绝仁弃义”之类的话语感到困惑不安,恰恰说明受儒学熏染之深,以至于想当然地把仁义当成一个好的物事。为明晰起见,我们似可整理为如下图示(图1):

图1 先秦几个学派对仁的态度及其实质

三、仁义的必要性问题

但问题是,在大道不可得时,我们是否就应该满足于仁义呢?借用庄子的说法,当现实情况下人们已经成了涸泽之鱼,是否就应该满足于相呴以湿、相濡以沫,而不应该期望在江海中自在游弋呢?这些问题就关系到仁义的存在必要性。

傅佩荣先生认为:“我们绝对不能说道家反对这种世俗的道德,没有世俗的道德,人与人怎么相处?”[13]82此论等于说道家主张仁义的存在应该常态化,恐有违于老子思想。又有学者认为,有仁义总比没有好,因为这至少说明大道尚未被尽废,另外也需要借助第二义的仁义,才能进达第一义的大道,比如董京泉先生就说:“老子固然是一个理想主义者,但他亦是一个现实主义者,他虽力主按照‘道法自然’的原则引导人们返朴归真,然而他也会清醒地看到返朴归真绝不是可以一蹴而就的,而在当时社会极度混乱、伦理道德严重失范的情况下,有仁、义等伦理规范,总比没有要好些吧。”[14]284赵建伟、邓立光等人亦持此见。

笔者以为,这类观点是成问题的。老子从来没有说过出于现实的考虑,有必要退而求其次。我们可以看到,老子一再呼吁人们“从事于道”“唯道是从”“以道莅天下”,却对仁义说“不”。仁义是“大道废”的产物,崇尚、赞美、追求这类物事,岂不是舍本逐末吗?倡导仁义本来是为了救世,但老子认为,仁义当不了救世主。仁义之说只是头痛医头、脚痛医脚的救偏之学,短时间内也许能取得一定成效,但从长远来看,则难除祸根,又添新患,因而不是治本之道。

北宋苏辙有一段话说得很有意思:“《易》曰:‘形而上者谓之道,形而下者谓之器。’孔子之虑后世也深,故示人以器而晦其道,使中人以下守其器,不为道之所眩,以不失为君子,而中人以上,自是以上达也。老子则不然,志于明道而急于开人心,故示人以道而薄于器,以为学者惟器之知,则道隐矣,故绝仁义、弃礼乐以明道。夫道不可言,可言皆其似者也。达者因似以识真,而昧者执似以陷于伪。”[15]25如此看来,道德与仁义分别处在道与器的层面。道德是仁义的本原,仁义是蜕化形态的道德。道德与仁义,是本与末、母与子的关系。《老子》52章:“既得其母,以知其子;既知其子,复守其母,没身不殆。”大道是仁义之母,我们不能反过来说:仁义可以派生出大道。因此,这不是有仁义总比没有好的事儿,而是循守仁义将与重返大道背道而驰。由仁义是不能进达大道的,因为它的方向从一开始就定位错了。

复返大道有那么难吗?就必须通过仁义吗?其实,想重返大道,只要“视素保朴,少私寡欲”就是了,并不需要仁义等观念的介入。老子担心世人徇仁义而不知大道乃至废大道。如果世人被仁义一叶障目,把仁义当作最高的道德而拒斥大道、不求进乎大道,那么,贬斥仁义的话题就需要重提。南宋吕知常就感慨道:“奈何后学之士执仁义为定名,遂使朴素之俗微而蒙蔽之害生焉。……曾未若绝仁弃义,返本还元,造乎自然,而道不废矣。”[16]244

不过,道家虽然抨击仁义,却又在一定限度内承认它的存在。道家不会像儒家那样罢黜百家、唯我独尊,因为这种做法恰恰会背离道家自己提出的“虚而待物”原则。《庄子·在宥》中有一句话一直没有被学界重视:“天下将安其性命之情,之八者,存可也,亡可也。”“之八者”指仁义礼乐、圣智聪明,“存可也”表明庄子学派为它们留出了一块存在的地盘。他们是认为,“之八者”如果只是用于个人修德,那就可以拥有一块存身之地,因为万有的性命之情既然各异,那么仁义就可以是仁人之本性,他们信奉仁义的权利不应被剥夺。但仁人必须对自己有一个反省,不能把自己信奉的“之八者”树为标准,越出个人修德的铁门限来“矫”天下。而事实上,儒家把仁义之道当成了绝对价值、终极真理,用以规训天下。儒家的教化传统从一开始就不只是教育学、伦理学议题,更是政治学议题。一个本来只能用作个人修德的东西,却被制度化、工具化以规范他者。

综上,如果说道家对仁义有所承认,那也只是当它被用于个人修德时;但儒家本质上是要用仁义礼乐来规训天下、强人从己,故而招来道家的抨击。

四、最初的儒道关系

进入讨论之前先做点说明。儒家本是先秦诸子中的一“子”,只是到了西汉年间才上升到经学地位,笔者更愿意将儒家还原为诸子之一。而先秦尚无“道家”一说,作为学派名称,它始见于汉初司马谈《论六家要旨》。但笔者认为,先秦已有事实意义上的道家,而且在先秦就已产生广泛而深远的影响。只是他们强调自隐无名,从不好为人师,并自觉抵制自封为真理的做法,其虚而待物的态度也反对学派的封闭性、排他性。这应该是道家没有被韩非列入显学甚至没有被视为学派的主要原因。①详参拙文《作为价值多元论的庄子齐物论》,《河北大学学报》(哲学社会科学版)2017年第6期。综上,尽管先秦没有“道家”的说法,但在事实意义上已有这一系独特思想,后人将此系思想追溯到老子,并将此系名为“道家”,是适宜的;而我们现在讨论最初的儒道关系,也言之成理。②此说明乃经匿名评审专家提醒而增,专家还为拙文提出过其它宝贵意见,在此谨致谢忱!

儒道两家的关系问题,是古今人们比较关心的问题;特别是郭店《老子》出土后,它成了一个争议热点。③儒道关系的研究是一宏大课题,前贤已做出很多有益的讨论,代表性成果已收入李景明、唐明贵主编:《儒道比较研究》,中华书局2003年版;曹峰编:《出土文献与儒道关系》,漓江出版社2012年版。笔者在此只是将学界这方面的不同观点做一分梳,并谈点自己的认识以及讨论这个问题时需要注意些什么。笔者做了一番梳理,主要有如下不同观点:其一,认为两家水火难容。其依据是,老子宣称“绝圣”“绝仁弃义”,庄子更是屡屡把孔子树为批评的靶子,《史记·老子韩非列传》称儒道“道不同不相为谋”。在后世,两家也展开过相互攻伐。其二,儒道互补说。人们常说儒道一阳一阴,一刚一柔,一入世一出世,一崇有一贵无……。然而正是因为对立,故能互补,二者如同鸟之两翼、车之双轮,缺一不可。这种对立互补说,可以说是学界最普遍的看法。其三,儒道和合说。这主要是郭店《老子》出土以后,甲组第1支简便没有大家所熟知的“绝圣”“绝仁弃义”之说,于是有学者(如李泽厚、李存山、彭浩、聂中庆、邓立光、张立文、侯才等人)认为,楚简本从根本上推翻了延续2000年之久的老、孔对立或老子反儒的学案,其观点简直就要到了老孔一家、改写中国哲学史的地步。④参阅张立文:《论简本〈老子〉与儒家思想的互补互济》,《道家文化研究》第17辑,第136页;侯才:《郭店楚墓竹简〈老子〉校读》,大连出版社1999年版,第6页;李存山:《从郭店楚简看早期道儒关系》,《中国哲学》第20辑,辽宁教育出版社2000年版,第189页;李泽厚:《初读郭店竹简印象记要》,《中国哲学》第21辑,辽宁教育出版社2000年版,第8页;彭浩:《郭店楚简〈老子〉校读》,湖北人民出版社2001年版,第3页;聂中庆:《郭店楚简〈老子〉研究》,中华书局2004年版,第187-188页;邓立光:《老子新诠》,上海古籍出版社2007年版,第91页。其四,认为两家有根本分歧,但不一定对立。比如,刘笑敢先生认为:“我们既不能说儒道绝对对立,水火不容,又不能简单地说儒道之间就是一种互补的关系,没有对立。”[17]235

我们在此只讨论老、孔时代的儒道关系。以上四种看法中,最后一种近乎事实。水火难容说认为两家从一开始就相互攻伐,这是不必要的历史误会。儒道互补说对两家分歧的过度概括,也会诱使人们将两家截然对立起来。和合说则没有看到两家的根本分歧,而将两家一锅煮。我们不能因为楚简没有“绝仁弃义”的字眼,便在惊喜之余将两家加以混同,这样是不利于把道家思想和儒道关系讲清楚的。笔者以为,讨论儒道是否对立时,需要把握好几点:

其一,“对立”是纯粹事实发生意义上的,还是指学理层面的根本分歧?曾有人对孔孟为什么不讨伐老庄感到奇怪,便是没有厘清这一点。笔者以为,两家在思想层面有着众多根本分歧,这是不容否认的,但这并不意味着双方必须在事实层面上展开相互攻讦。

其二,两家生来并不是为了作对的。历史上儒道的确相绌,但不必从一开始就水火相向。我们不能一说儒道相攻伐,就认为自学派创始以来即是如此。老孔二人、儒道两家在最原初的阶段,并没有激烈的对抗关系,他们根本没有想着去对立,是我们后人在自己的想象中将他们对立了起来。由史书可见,老子只是给孔子善意的提醒或忠告;而孔子对老子有“犹龙”之赞叹,没有想着去攻伐。准确地说,老、孔都只是就如何重建社会秩序提出各自的方案,两人基本上属于自说自话,没有相互攻讦。

其三,老子的批评对象实则是传统,而不是孔子,不是儒家!孔子欲恢复传统的仁义礼乐制度,以匡扶礼坏乐崩的时局。老子则批评这一传统,世人便误以为老子将孔子或儒家树为靶子,却忘了仁义礼乐原是儒家从传统那里继承而来。比如据《周礼·地官》,大司徒的职责之一是以“六德”(知、仁、圣、义、忠、和)教化万民。这就是说,在还没有儒家的时候,就已经有了延续几百年之久的圣知仁义的教化传统。老子“绝圣弃智……绝仁弃义”针对的便是这一传统,而非儒家。孔子自称“述而不作,信而好古”(《论语·述而》),事实的确如此。“周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。”(《论语·八佾》)对于传统,儒家当然有提纯、系统化之功,但我们不应忘记,仁义礼乐等制度与德目,并非儒家的发明;儒家是这些制度或德目的绍述者,而不是提出者。不记清这一点,我们就会对原初的儒道关系产生错误的认识,也会在先秦学术源流问题上做出错误的判断,以为老子的有关思想针对的是其他学派,否则成无的放矢,因而把老子其人其书的时代一再往后推。①与此相像的另一个认识误区是,“六经”本是三代文明的结晶,是当时先秦诸子共同面对的思想文化遗产,但由于两千多年来儒家对它们的尊奉,以至于世人误把它们当成了儒家的专利;易言之,世人把儒家崇尚的经典也混淆为儒家自身的经典,于是,原是对“六经”这一传统的批评,也被误以为在批评儒家。