虚拟空间中有效引导用户注意力的体验设计研究

2020-03-30邹坤达鲁晓波

邹坤达 鲁晓波

摘要:探究虚拟空间中有效引导用户注意力的方法,提出设计方案并通过实验检测该设计方案的有效性。以用户的心理与空间意识为基础,设计“旁人”系统。该系统是一种为虚拟现实环境空间设计的注意力引导系统。该系统会在虚拟空间中渲染生成3D虚拟人物群体“旁人”,并根据环境中目标物件的位置进行有序的群体移动。“旁人”系统的设计目的在于通过公共群体性活动来辅助体验者适应虚拟空间,并在最小化影响体验情境的基础上指引体验者的体验路径。通过比较有“旁人”系统和无“旁人”系统的情境下,用户找寻目标物件过程的复杂度,结果证实用户能够通过该系统获得微弱的提示效果,该系统能够给予用户一定程度的辅助作用,设计方案具有一定的有效性。

关键词:虚拟现实 虚拟人物 注意力 引导 设计实践

中图分类号:TB47

文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2020)01-0030-02

引言

由于虚拟空间与现实空间的差异性,用户在初次进入虚拟空间时容易出现方位感丧失和目标性不明等情况。用户往往需要大量地转动头部,移动视线观察整个空间以判断自己在空间中的位置与接下来的行进目标。在此期间内,用户往往感到迷茫与不适,因此合理设计虚拟空间中的指引机制对用户的体验而言极其重要。

一、研究动机

目前,VR虚拟展示空间中的指引形式一般为:(1)明显的指引标识,如箭头、光柱、网格、浮动的提示文字等。(2)光,通过明暗形成对比进行指引。(3)语音提示。(4)根据设定参数进行的场景切换,如到达某一时间,到达某一位置,到达一定量后转换场景。(5)手柄点按切换场景。

这些指引形式的本质是在私人空间中进行指引。由于体验者对操作并不熟悉,指引只要稍加复杂就往往会适得其反。在VR虚拟博物馆的体验中我们发现,体验者耗费了大量的时间寻找自己的方位,在重新定位的过程中,体验者们很容易错过身边的展品。试想一下,即便是在现实生活中,当我们初次去到一个大型购物中心、博物馆、旅游景点时,我们也非常容易迷路。

因此引导标识的设计就显得尤为重要。如何设计出“既能有效引导用户注意力”又不会“影响虚拟空间的情境体验”的引导机制将成为所有虚拟现实产品设计者的重要课题。

二、设计理念

(一)被动式引导

本次研究着重探讨虚拟现实展示空间中“有效且巧妙”地吸引用户注意力的方法。“有效”是指该引导能够让用户按照设计者制订的路径进行探索。“巧妙”是指该引导方式是被动式的,即“被体验者发现”的引导。与高亮的方向标,清晰的提示文字,人声的导游向导或手柄震动等“主动式引导”不同,这种引导不给体验者的视觉、听觉、触觉造成刺激,体验者在情境中并不会主动接收到任何引导讯息。

被动式引导的最大优势即是能够让用户最大化地保留对整体空间的记忆与精品展品的体验,我们在旅游的时候,即便人山人海,我们的记忆核心也是在景点处的,我们会自动过滤掉“旁人”,即便他们曾经给予过我们某些指引。因此在本次设计中,作者运用被动式引导的概念,提出结合公共与私人空间的创新引导形式——通过虚拟空间中的虚拟人物来指引用户行为。

(二)群体效应

在社会心理学中,个体与群体的关系已经得到了充分的研究与论证。群体对于个体的影响是多方面的。社会心理学家扎荣茨(Zajonc,1965)根据“社会助长作用”相关研究总结提出的“社会唤醒效应”,指出当他人在场时,个体的“优势反应”会获得增强,这种增强会促进个体更快更好地完成简单或熟练行为。

对于用户而言,初次进入虚拟空间时,丧失的方位感和对陌生环境的不适应性属于简单行为的短暂性失常(用户进入一个空无一人的展厅,感到迷茫,不知道从哪里开始浏览),而群体唤醒效应恰好可以缓解这种失常(如果展厅中有一些人已经聚集在了某些重要展品的位置,我们就会自然而然地凑过去一探究竟。)。

(三)从众行为

社會心理学中,对于从众与服从的研究已有诸多经典。谢里夫(Sherif,1935)利用经典的暗屋实验考察了个体的易受暗示性,普罗维尔(Provine,2005)的呵欠实验也有效证明了哪怕是极小的行为,个体依然非常容易受到他人暗示的影响。美国纽约大学心理学教授沙特朗和巴奇(Chartrand&Bargh,1999)提出“变色龙效应”概念(社会传染效应),指出个体会无意识地模仿他人的动作、表情、口音乃至呼吸频率和情绪。

综上,群体行为能够引发个体的从众行为,因此在方案的设计中,我让虚拟人物群体按照目标路径聚集和移动,从侧面给予体验者心理暗示,让体验者快速继承虚拟人物的路径、方向、目标对象等要素,从而迅速度过简单行为丧失的不适应期。

三、实验设计

(一)实验规则1.情境设计受到敦煌虚拟现实博物馆中“159号”洞窟的启发,我认为未来数

字修复文化古迹并通过VR呈现给用户会得以有效的推广和使用。因此我将实验的情境设计为洞窟探索。体验者的起始位置在由7个洞窟包围的空地中央(为了缩短洞窟与洞窟间的距离,空间设计为圆形包围式结构)。7个洞窟中有3个洞窟是目标洞窟ABC,体验者只要走进过这三个洞窟则任务完成。

2.群体规模选择

社会心理学家所罗门·阿施(Solomon Asch,1907-1996)的群体压力研究证实,在非强制性且清晰的情境下,37%的实验者会做出从众行为,且四分之三的实验者至少有过一次从众行为。这里的从众行为指的是几近盲目的从众,比如明知道答案是错的,在前面参与者均给出错误答案时,自己也会给出错误答案。

同时,阿施和其他研究者(Gerard&others,1968;Rosengerg,1961)也对群体规模做了探讨。他们发现,3至5个人比1至2个人更容易引发从众行为,且能引发更多的从众行为。当人数增加到5人以上时,从众行为的增加就不再明显。米尔格拉姆与同事(Milgram&others,1969)在纽约市繁忙的人行道上进行了现场实验,他们让1、2、3、5、10、15个人组成的群体停留在街道上并抬头仰望,最终的结果是:当人数从1人增加到5人时,跟随抬头仰望的路人数目也明显相应增加,而当人数增加到6人以上时,抬头仰望的路人数目增加则不再明显。

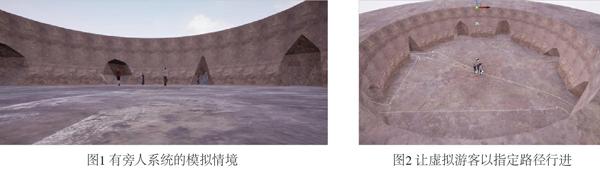

因此在旁人系统设计中,我暂将虚拟人物的数目设定为5人,其中3人设置为一个小组,有较为相似的行动路径,另外2人则有独立的行动路径,但也与3人小组的路径有部分交集和重复。实验志愿者分为两组,每组各10名志愿者。小组1会在“无旁人系统”的情境下进行体验,小组2会在“有旁人系统”的情境下进行体验,如图1。

(二)实验目标论证“旁人”指引系统的有效性。

论证依据:根据体验者在“有旁人系统”和“无旁人系统”的情境下的移动轨迹覆盖图和目标洞穴停留时间来进行分析论证。

(三)细节说明

考虑到洞窟数目若较少(1-5个,任务目标为3,任务目标的2倍以内),则体验者可快速地依次浏览完成任务。而若较多(超过9个)则可能过分突出旁人系统的引导作用,因此我将旁人系统的初次实验洞穴数目设定为7个。

(四)技术构建

实验采用Unreal Engine4进行场景建模和人物构建,我搭建了场景并挖出洞穴,再通过人物路径蓝图完成虚拟人物的按目标移动。Unreal4可以迅速地支持场景洞窟数目和人物数目的增减,也可以随时修改人物移动路径与速度,如图2。

四、实验结果

在有“旁人”系统辅助的情况下,用户找到目标洞窟前找寻的洞窟数量为:3、4、6、4、5、4、4、3、5、5。平均在进入4.3个洞窟后找到目标洞窟。

在无“旁人”系统辅助的情况下,用户找到洞窟数为:4、4、5、7、5、4、3、7、3、4。平均在进入4.6个洞窟后找到目标洞窟,如表1。

五、实验结论

根据实验数据可得,在存在虚拟人物的情境中,用户能够获得一定程度的引导。虽然根据数据来看这个引导并不明确,但确实能够帮助一部分用户更快地找寻到目标洞窟并完成实验。基本符合“不影响用户体验环境但又能给予用户一定引导的设计初衷”。同时虚拟人物能够赋予用户公共空间意识,使得用户更好地适应全新的虚拟空间和场景,全面提升用户的方位感。

六、局限性以及未来的方向

由于技术原因,实验样本较少。如果测试人数以及虚拟人物数量成倍增长时,该系统是否依然奏效还有待进一步实验检测。比如我们在游乐场游玩时,如果出现人山人海的情况,我们的体验就会下降,因此当场景中的人物达到哪个数目的时候,用户会出现不适,引导效果会消失将是接下来研究的重点。

同时,尤其是文创类的体验产品,在探讨如何有效指引体验者行为时,我们必须考虑到指引方式不会破坏体验效果。虚拟现实文创产品展示空间的一大亮点就是情境还原,比如敦煌数字壁画展厅中的159号洞窟情境还原,故宫端门情境还原,圆明园遗址虚拟重建后情境还原等。在这些情境体验中,引导用户注意力方法的最大难点并不是如何让用户注意到引导标识,而是让用户注意到引导标识的同时却依然置身于情境之中,不会“出戏”。

因此引导标识的设计应当是根据场景的不同而有所变化的。这一点在游戏设计中更为常见,譬如金字塔探险游戏,现实中的金字塔的内部空间和密室都是昏暗的,设计师为了保留这种昏暗,就会选择亮度较低的油灯或是只能局部照明的火把来作为引导物。同理,旁人系统中的旁人也应当是随着场景的变化而有所变化的,理想状态下,旁人系统可以作为一种开源的引导系统,虚拟现实产品设计师们下载这种系统并在3D制作软件中对“旁人”人物的形象进行调整,使其符合自己产品后再调整路径进行运用。

结语

“旁人”系统的设计实验是我对“虚拟现实空间中有效引导用户注意力且又不会对场景体验氛围产生较大影响的设计方法”的直接探究。通过此次实验,我认为以与现实中旁人无异的“虚拟用户”来给予用户一定程度的指引是有一定可行性的。

通过群体效应与从众行为等心理学辅助,用户能够感受到一定程度上的暗示并向目标靠拢,用户认为自己是没有受任何人指引,但实际却按照设计师所设计的线路行进,这或许能够对于大多数VR旅游类项目有所启发。

参考文献

[1]孙浩,董是非,李成博.基于虚拟现实技术的数字媒体艺术创作研究[J].设计,2017,30(15):46-47.

[2]杨浩婕,邱雅慧.关于沉浸式传播的虚拟现实艺术设计策略分析[J].设计,2017,30(19):113-114.

[3]周越,王博.虚拟现实展示设计在文化传播中的应用与发展研究[J].设计,2017,30(21):122-123.

[4]曹晋,邰杰,周蓓.刍议虚拟现实技术在室内空间设计中的应用趋势[J].设计,2017,30(5):26-27.

[5]张强.数字时代下VR技术带给艺术设计教育的嬗变[J].设计,2017,30(7):102-103.

[6]周况,方田红.虚拟现实技术在主题公园中的应用[J].设计,2018,31(2):142—143.

[7]茆雨婷.虚拟现实动画在建筑展示设计中的意义研究[J].设计,2018,31(9):156-157.

[8]刘键,彭莉.基于心流理论的沉浸式VR旅游产品设计[J].设计,2018,31(19):136-138.

[9]毛洋.VR技术在工业设计中的应用发展[J].设计,2018,31(23):90-91.

[10]高欣怡.VR技术支持下室内设计专业教学方法的创新[J].設计,2018,31(7):72-73.