“互联网+”环境下移动互联应用技术专业教学改革实践探索

2020-03-28顾婷余永佳周伟李伶俐

顾婷 余永佳 周伟 李伶俐

[摘 要] 高职院校的移动互联应用技术专业处于初设阶段,课程体系、课程内容、教学模式等诸多方面尚在探索和完善过程中。2018年4月,教育部出台的《教育信息化2.0行动计划》,要求将信息技术和智能技术深度融入教育全过程,推动改进教学、优化管理、提升绩效,为移动互联应用技术专业的发展提出了新的方针与挑战。从“互联网+教育”的本质出发,在移动应用技术专业的专业课程特点的基础上,以Android应用开发课程的适配器Adapter为例,从精准学情定位、分组分层教学、动态多元评价三个方面,探索如何将“互联网+教育”运用到专业课中的教学过程中。

[关 键 词] 互联网+;移动应用开发;教学模式;课堂教学

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2020)28-0093-03

一、“互联网+教育”下的移动互联应用技术专业教学现状

(一)“互联网+教育”的本质与弊端

2015年3月,李克强总理在第十二届全国人民代表大会的政府工作报告中提出了“互联网+”行动计划,各行各业积极响应,开启了“互联网+”新时代。如何将互联网与教育有机结合,提高学生学习兴趣,改善教学质量,是当代每位教育工作者应思考和探索的重点问题。

“互联网络+教育”的本质就是通过微课、MOOC等方式将课本内容重构成独立、短小的知识点,并通过课程平台进行全通道配送,意在打破传统教学模式时间和空间的限制,让学生可以随时随地通过各种通讯工具获得知识[1]。但在教学实践过程中,这种学习方式出现了很多问题。

1.它破坏了课程体系的完整性,弱化了知识之间的联系,导致学生很难构建完整的知识链,在项目实践过程中,特别是综合项目实践过程中,学生往往不知道从何处下手。

2.网络上碎片化的海量信息不仅降低了学生的专注度和学习深度,还对学生辨别信息真伪的能力提出了巨大考验。

3.降低了学生自我思考和自我探究的能力,学生遇到问题,直接跳过了自我思考和尝试过程,上网寻求答案。

4.课堂教学的重要性减弱,师生之间互动交流减少。

(二)移动互联应用技术专业教学改革现状

这些弊端在高职院校工科专业体现得尤为明显。高职院校长期依托行业办学,把专业建在产业链上,旨在培养行业所需、上手快速的专业人才。移动互联应用技术专业是教育部在2015年新增的高职专业,尚处于初设阶段,在“互联网+教学”实践过程中还存在各类问题亟待解决[1-2]。

1.内容与学时不匹配

大多数移动互联应用技术专业课授课内容不仅包含理论知识,还包含课堂实践和课程设计。如何在有限的课时内讲授较多的内容,且融入不断更新专业前沿信息,又留足学生实践的空间,是每位专业课老师应思考的问题。

2.内容实用性弱

移动互联应用技术专业的培养目标是培养能根据实际需求分析、设计并开发项目的专业人才,因此要求专业课教师在授课过程中理论联系实际,围绕实际项目案例展开教学,培养学生的实际动手能力和职业素养。然而移动互联应用技术专业开设时间短,无旧例可循,选取的实践项目通常过于基础,缺乏实用性。

3.师资力量差

移动互联技术的发展日新月异,教材内容往往跟不上技术的更迭,课程教学内容与市场脱节,培养的学生没有得到行业认可。专业教师必须时刻专注本专业的发展动态,选择有代表性的内容及时补充,但事实上很多移动互联专业老师也是“半路出家”,达不到这么高的要求。

4.学科交叉性强

移动互联应用技术專业各专业课联系紧密,完成一个完整的软件开发项目,需要用到数据库、Android移动开发、Web开发等多门课程的内容,知识面广且衔接紧密。

二、“互联网+教育”下的移动互联应用技术专业教学改革探索

基于移动互联应用技术专业的专业及课程特点,根据《教育信息化2.0行动计划》中提出的四大基本原则[3],要深度强化信息技术在教与学中的替代作用、扩增作用、调整作用和重构作用[4]。以专业核心课程Android应用开发中适配器Adapter为例,讨论“互联网+教育”在实际课堂教学中的具体实施过程。

(一)精准学情定位

“互联网+教育”重新定义了教师的职能,教师从传授者变成导学者和促学者,这就要求教师能根据学生的反应及时调整教学资源和策略,指导学生达到预期的教学效果[5]。在这个过程中,根据学情、学习轨迹等基本数据,精准寻找学生学习的疑点、难点,是制定后期一切教学活动的基本与保障。

课前分析应涵盖基本学情、课程结构、预习学情、学习轨迹和交流讨论等多个内容的分析(图1)。(1)根据基本学情分析得到的班级定向培养特殊要求、学生特性以及学生对前置内容的掌握情况,确定教学应从哪里开始。如学生对前置内容集合掌握较差,则应该在课上添加游戏等环节复习相关内容等。(2)根据学生特性,设计不同的教学活动,调整不同班级的教学策略。(3)根据预习学情大致了解学生对知识点的掌握情况,根据学生的学习轨迹和交流讨论,分析学生不能理解知识点的原因,选择合适的教学干预点,帮助学生达到预定学习目标。

(二)分层分组教学

目前在线学习平台的功能正逐步扩展并完善,一方面作为教学资源的推广和共享平台(扩增作用),另一方面支持小组探究、协同工作的支持平台(调整作用),同时还可以作为个性化学习的实施支撑(重构作用)[4]。根据精准定位分析,充分应用学习平台的教学支撑作用,将学生先分层、再分组,进行分层分组教学。

根据学习能力、接受能力、学习兴趣、预学掌握情况等因素,将学生分为三类:第I类是组织能力强、编程技能硬的主动学习型学生,占10%~15%;第Ⅱ类是需要教师引导、按部就班学习的被动学习型学生,占70%~80%;第Ⅲ类是需要教师敦促的较为懒散的学生,占10%~15%。将学生按类型组成6人学习小组,其中第I类学生1人,第Ⅱ类学生4人,第Ⅲ类学生1人;组长从第I类学生中选出,由教师指定,其他成员自由组成,这样既保证了教学任务能有组织、有效地展开,又保留学生自由选择的权利。

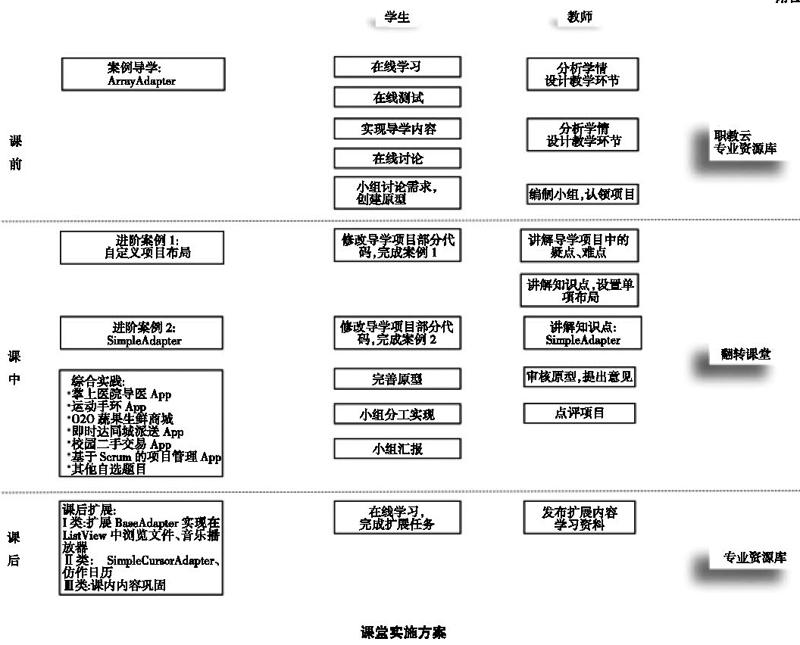

虽然分层分组教学,但是基本授课内容还是相同的,只是不同层次学生扩展内容不同,不同小组实践任务不同。具体课堂环节与实施方案如附图所示(见文末)。

将课程内容重构成3个案例,其中ArrayAdapter案例是最基础的,另外两个案例都是在它基础上的延伸,所以将ArrayAdapter作为课前导学内容。学生通过学习研究导学资料完成在线学习与测试。在线测试以选择、判断和程序填空等客观题为主,旨在方便教师通过平台的批阅、统计功能快速了解学生的大致掌握情况。学生还需要尝试开发导学项目,并不要求学生一定能完成项目,遇到具体问题可以直接提交代码或截图到交流讨论区;教师通过讨论区了解学生的实际进展情况,并在课中有针对性地讲解共性问题,小范围讲解具体问题。此外,课前还需要组建好实践小组,实践小组根据兴趣取向讨论并决定好实践项目,并在课前完成需求分析与原型设计。实践项目应以“厚基础、精方向、重应用、强能力”为原则,以校企合作实际项目为佳。教师应结合实际情况与授课内容,给出具体的、与本节内容直接相关的开发目标。允许并鼓励学生提出其他自选项目,但必须经过教师审核,避免项目超范围而难以实现。

课中设置的两个进阶案例是对导学案例的延伸与扩展。教师讲解完必要的知识点后,把时间留给学生实践,可以要求学生直接在导学项目的基础上直接修改部分代码,一方面节约时间,另一方面让学生再次熟悉一遍ArrayAdapter的理解,并清晰认识到ArrayAdapter与自定义项目布局的关联性,以及与SimpleAdapter的差异性,建立知识点之间的关联性,完成知识的内化。在充分掌握课内知识的基础上,学生重新审视综合项目的要求,更新需求分析,完善原型设计。教师审核原型设计,点评合理性、实用性、可操作性、可实现性,帮学生把好关。每组的实践项目不同,保证每组成员必须独立思考,培养学生自我探究的意识与能力,在实践中促进知识融合和职业素养的培养。学生将自己的项目报告、源代码、App等内容上传到课程平台,既丰富了教学资源的多样性,又发扬了个性化的学习探究。

课后扩展内容设计从学生本体出发,针对第I类学生,扩展内容以进阶内容或编程实战为主;针对第Ⅱ类学生,扩展内容以知识迁移为主;针对第Ⅲ类学生,扩展内容以课内知识巩固为主。

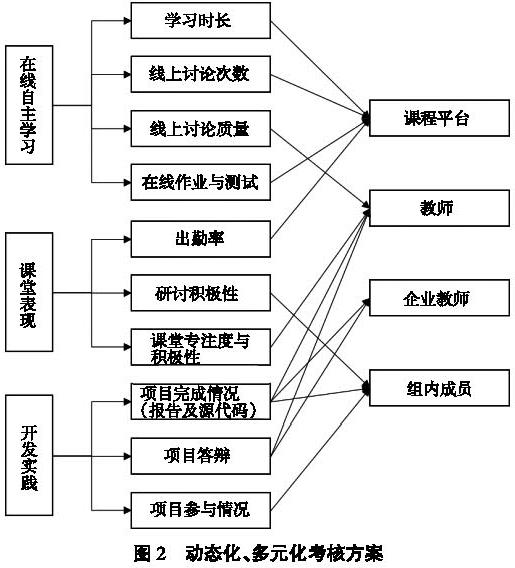

(三)动态化、多元化评价

Android应用开发课程的特点决定了其考核应该以实践考核为主,强调学生的实操能力。根据学生的在线学习情况和线下课堂表现,应该构建以教师、企业、学生为主体的多层次、多元化、动态化的评价体系,注重过程性考核,弱化考试比重,增加对职业素养和专业能力的考核,从而对学生进行全面科学的检验。

评价的动态化,体现在注重学生学习过程的考核,既包括在线学习时长、线上讨论次数与发言质量、在线作业与测试,也包括课堂出勤率、小组项目参与度、课堂发言积极性等。评价的多元化,指评价主体应包含教师、企业教师、组间成员和课程平台,评价内容应包含课内必修部分和课外选修部分,全面检验学生学习情况[6],具体考核方案如图2所示。

其中,小组开发实践项目评分由教师、企业教师、学生通过项目成品(报告、源代码、App)共同评分给出,作为小组得分的基准分。组内成员可以根据项目开发过程中各小组成员参与的积极性及贡献,进行分数再分配,保证小组所有成员平均分等于基准分,得到每个成员项目的个人得分。

三、结语

本文分析了“互联网+教育”下移动互联应用技术专业的特点与目前教学实践的不足,同时以Android应用开发课程的Adapter为例,阐述了教学改革中精准学情分析、分层分组教学和动态化、多元化过程考核的具体实施情况。但互联网与课程教学的融合要根据专业特点、课程特点、学生特点、技术革新不断调整教学策略,如何真正借用互联网优势优化课堂教学、促进教学改革,依旧是高校教育者在教学实践中要不断尝试、不断探讨的问题。

参考文献:

[1]成晓倩,王双亭,刘培.高校“互联+工科专业课”的教学改革[J].测绘通报,2018(9):144-147.

[2]李伟,郭奇青.“互联网+”背景下移动应用开发专业教学模式研究[J].微型电脑应用,2018(1):25-27.

[3]中华人民共和国教育部.教育信息化2.0行动计划[EB/OL].[2018-06-18].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201804/t20180425_334188.html.

[4]祝智庭,魏非.教育信息化2.0:只能教育啟程,智慧教育领航[J].电气教育研究,2018(9):5-16.

[5]雷云鹤,祝智庭.基于预学习数据分析的精准教学决策[J].中国电气教育,2016(6):27-35.

[6]汤勃,孔健益,曾良才,等.“互联网+”混合式教学研究[J]. 高效发展与评估,2018(5):90-99.

编辑 武生智