高等教育公平与大学信任的构建路径

2020-03-28高学德

高学德

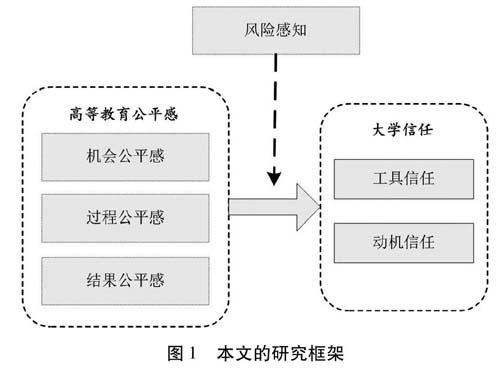

摘要:本研究运用调查数据考察了不同类型的高等教育公平对大学信任的差异性影响效应,从风险感知的角度考察了高等教育公平影响大学信任的内在机制,并在此基础上探讨了我国大学信任的构建路径。结果发现:(1)高等教育公平感对大学信任有显著的正向影响,且对大学工具信任的解释力大于对大学动机信任的解释力。(2)过程公平感对大学动机信任的解释力最强,机会公平感对大学工具信任的解释力最强。(3)风险感知在高等教育公平感影响大学信任的过程中起着调节作用。就低风险感知者而言,高教育公平感能显著提升大学信任,而对于高风险感知者而言,高教育公平感对大学信任的提升作用不大。本研究结果表明,大学信任的构建可以借由不同的路径来实现:内部路径可以分别经由机会公平和过程公平产生工具信任和动机信任,外部路径可以通过降低民众的风险感知水平来实现。

关键词:机会公平;过程公平;结果公平;动机信任;工具信任;风险感知

一、问题的提出

信任是维系社会生存和运转的基础,是维持组织运作和成长的基石。在大学这个教育和文化的共同体中,信任发挥着基础性作用,它既是大学自我身份认同的合法性基础,也是高等教育健康发展的重要保证。大学作为公共机构承载着社会特定而持续的信任和期望。大学信任作为公众对于大学主体性存在的对象的一种持续的信念和心理期待,既是大学发展状况的记录,也对我们全面理解大学形象以及大学组织发展过程中的问题具有重要的意义。

近年来,我国的高等教育“大众化”使人们有了更多的机会进入大学,但有关高等教育公平的学术讨论却甚嚣尘上,“阶层固化”、“寒门难出贵子”、“大学毕业就是失业”等话题的热议本身说明了人们对高等教育资源和机会分配不公平的担忧,这种对高等教育公平与否的感知和判断(即高等教育公平感)在一定程度上会影响大学在公众心目中的良好形象,进而侵蚀大学信任水平。那么,高等教育公平感如何影响大学信任?不同类型的高等教育公平感是否对大学信任产生不同的影响?高等教育公平感对不同类型的大学信任是否也表现出差异性影响效应?如果高等教育公平感对大学信任的影响是显著的,那可能的内在影响机制又是什么?是否可以通过提高高等教育公平来寻求我国大学信任的建构路径?这些都是值得深入讨论的问题。

以往有关高等教育公平的研究更多关注高等教育公平的前因及获得机制,而忽视了对高等教育公平结果的探讨。本研究运用“我国大学信任问题研究”调查数据,对不同类型高等教育公平感影响不同类型大学信任的差异效应进行考察,并从风险感知的视角探讨高等教育公平感影响大学信任的内在机制,进而寻求我国大学信任的建构路径。

二、文献综述与研究假设

(一)机会公平、过程公平、结果公平与大学信任

信任与公平作为发展语境下的两个中国现实,两者之间的关系引起了学术界越来越多的关注。大量的经验研究表明,无论是客观的分配公平或收入公平还是主观的公平感,都与信任之间(包括社会信任、政治信任等)存在正相关关系。如研究发现,收入分配的不平等、地区之间的发展不均衡以及人口的异质性,都会导致人们更加不信任别人,而收入平等和制度公平则有助于提高对陌生人的信任。在一个分配公平、程序公平、形式公平的社会里,人们更愿意相信他人。公平对信任的影响不仅体现在收入或社会不平等客观方面,公众对不平等或不公平的主观感知也会对信任产生重要的影响。很多研究表明,个人对个体决定对他人是否信任也是理性计算的结果,当个人处于社会不平等的地位或主观感觉到不公平时不仅会降低对他人的信任水平,也会降低制度信任的水平。

大学信任是公众对于大学主体性存在的对象的一种持续的信念和心理期待,它是信任在高等教育场域中的延伸。大学信任源自于稳定的大学教育秩序,这种秩序包括包含一系列与大学教育相关的制度、规则和安排,这些制度的实施常常以单独或联合的方式影响着人们对大学的理解和认知,并进而形成对大学功能和获益预期的固定图式,对大学提供的稳定获益在内心形成了“心安理得”感。近年来,尽管我国的高等教育“大众化”使人们有了更多的机会进入大学,但一些隐性的不公平现象逐渐显现出来,如高考录取中地区差异的不公平、不同社会阶层子女进入大学机会的不均等、高等教育资源配置的不公平、高校毕业生就业结果的不公平等,这一系列不公平的存在都会对大学信任产生重要的影响。

教育公平不仅仅是一个经济学概念,更是一个涉及政治、文化、道德、伦理及心理的范畴,它实质上反映了人们对既存利益如教育机会、教育资源等分配的平等与否及其产生的原因等的价值评价和判断。高等教育也具有以上教育公平的主观内涵,它体现为人们对高等教育机会和资源分配公平程度的感知,即高等教育公平感。高等教育公平是社会公平在高等教育领域的延伸。胡森认为教育公平应满足“三个指标”,即起点公平、过程公平和结果公平。[1]科尔曼则立足于“均等原则”,从进入教育系统的机会均等、参与教育机会的均等、教育结果均等以及教育对生活过程前景机会的均等四个方面进行了论述。[2]依照教育公平及高等教育公平的实现过程,学术界通常将高等教育公平分为教育权利平等和教育机会平等,高等教育公平主要是指教育机会均等。机会均等又分为起点均等、过程均等和结果均等。

尽管有研究发现整体的高等教育公平对信任有积极的预测作用,但更多的研究关注不同类型的公平对信任产生的差异性影响效果,这方面的研究主要集中在组织行为学和社会学领域。弗里德曼强调结果公平的实现是不现实的,而机会公平才是实现公平的根本途径所在。[3]相对于结果公平,机会公平和程序公平起着更为重要的作用,如程序公平比结果公平能更好地解释工作满意度,程序公平较之结果公平更能预测员工对管理者的信任和組织信任。朱博文和许伟运用CSS数据探讨了中国居民社会公平感与普遍信任的关系,结果发现,社会公平感中的机会公平变量(如高考制度、政治权利等)与普遍信任之间呈显著正相关,而大部分结果公平变量(如义务教育、公共医疗、财富分配等)与普遍信任之间无显著相关。[4]

可以看出,以上研究考察的是一般意义上的机会公平、过程公平和结果公平与组织信任、普遍信任等关系的差异性特点,而有关高等教育公平的不同类型与大学信任关系的研究几乎没有,但由于高等教育公平是社会公平在高等教育领域的延伸,它们在本质上都是和特定资源的配置与享受联系在一起的,因此,我们可以预测,高等教育领域中的机会公平、过程公平和结果公平与大学信任的关系也具有差异性的特点,据此我们提出假设1:不同类型的高等教育公平感与大学信任的关系表现出差异性特点,机会公平感与大学信任的相关最强,结果公平感与大学信任的相关最低。

(二)高等教育公平感与工具信任和动机信任

对信任的研究一个重要的问题是如何对其进行分类,Lewis 和Weigert将信任分为认知信任和情感信任。[5]认知信任是建立在对他人可信度的理性考察基础上而产生的信任,是以被信任方的胜任力、责任、职业作风和名声为基础的,而情感信任则是基于情感联系而产生的信任,反映了对相互的关怀和爱护的期望。还有一种分类是能力分类和意愿信任,能力信任是指信任者对信任对象技术业务方面专长的预期,善意信任是指社会关系中对信任对象将他人利益置于个人利益之上,担负道义上的义务和责任的预期。[6]与能力信任和善意信任相似的另一种分类是由泰勒和德高依提出的,他们将信任分为工具性模式的信任和关系性模式的信任,前者是根据对行为结果的精确计算来确定的,而后者则是由关于交往对方品德、意愿和动机的评价决定的。[7]国内有学者基于工具信任和动机信任的二分法用以研究机构信任,前者基于个体对机构做事能力的评价,即个体对特定机构是否可以履行职能的积极信念,后者基于个体对机构行事动机的评价,即个体对特定机构是否愿意“为民服务”的积极信念。大学信任本质上也是一种组织信任和机构信任,因此,将大学信任划分为工具信任和动机信任既符合大学信任本身的意涵,也对拓展不同类型大学信任的影响因素具有重要意义。

已有研究发现,公平与不同类型的信任关系具有一定的差异性,向上社会比较会使得个体对比较对象的尊敬感增加从而提高认知和能力信任,但向上比较会引发消极情绪,伤害与信任方之间的情感联结,从而伤害情感信任。[8]与情感信任相比,公正行为(如对人对事公平公正、对人不采用双重标准、一视同仁等行为)更有助于提高管理者认知信任。[9]

综合以上的文献梳理和分析可以看出,在组织行为学领域,公平与工具/认知信任和动机/情感信任的关系具有差异效应,与动机信任相比,公平与工具信任的相关更大。由此我们可以推测,高等教育公平与大学信任中的工具信任和动机信任的关系也具有同样的效应。对于普通公众来说,大学是否值得信任的前提是大学自身是否履行了基本的职能,他们更关心大学能否公平公正地给每个人提供享受高等教育资源的机会,这种基于结果导向的对大学能力和可靠性判断的工具信任要优先于基于过程导向的对大学行动动机判断而建立的动机信任。由此,我们提出假设2:高等教育公平感与大学信任成正相关,且与工具信任的相关大于与动机信任的相关。

(三)风险感知:高等教育公平感与大学信任关系的调节效应

公平对信任的影响已经在学术界得到了广泛验证,但其中的影响机制却未有深入讨论。本文试图从风险感知的视角对公平影响信任的內在机制加以探讨。事实上,风险和信任之间本身存在非常密切的关联。Sheppard等人认为,风险是信任的核心[10],而信任是对产生风险的外部条件的一种纯粹的内心估价,因此,对风险的知觉是在作出信任决策的过程中需要考虑的。

风险感知是个体对外界环境中是否存在风险的知觉,它源于个体因为对未来事件发生的可能性以及由此导致的后果不能预知而产生的不确定感。风险感知高的个体对失败、被威胁、缺乏机会具有强烈的敏感性,在决策行为中更容易联想到负面的结果,因而往往采取预防性行为。因此,与低风险感知者相比,当他们感知到高等教育资源的不公平现状时更容易失去对大学积极的期待,更有可能降低对大学的信任度,即使在高等教育资源分配较为公平的情境下,也可能表现出对大学更低的信任水平。而低风险感知的个体对行为持有乐观的预期,即使他们感受到高等教育领域中的不公平现象,但不会轻易丧失对大学本身的信任度。而当他们感受到较高的高等教育公平时,就会表现出对大学更高的信任度。

基于以上分析,本研究提出假设3:风险感知对高等教育公平感与大学信任的关系起调节作用,当人们感知到较低的高等教育公平时,无论是低风险感知个体还是高风险感知个体,都表现出了较低的大学信任,而当人们感知到较高的高等教育公平时,高低风险感知个体的大学信任表现出了差异性,低风险感知的个体更信任大学,高风险感知的个体更不信任大学。

基于以上研究假设,本研究提出如下研究框架(见图1)。

图1本文的研究框架

三、数据与变量

(一)数据来源

本次调查问卷由全国教育科学规划国家一般项目“我国大学信任问题研究”课题组编制,于2017年6月1日到7月30日通过凯迪公司研发的问卷调研APP“问卷宝”,向在线样本库的全国用户(共约110万人,覆盖全国346个地级城市)推送问卷,依靠用户分享问卷的方式进行发放。问卷收回后,课题组利用测谎题、答题完成情况等对问卷数据进行筛选。调查最初共收回全部作答问卷2549份,经筛选后最终得到有效成人问卷2125份,回收有效率为83.3%。具体各人口学变量的统计结果见表1。

(二)变量测定

1.因变量

本研究中的因变量是大学信任。借鉴张书维(2017)将机构信任划分为工具信任和动机信任的做法,将大学信任划分为工具信任和动机信任。大学工具信任是公众对大学在履行其职能方面的能力、效率等的信念和心理期待,而大学动机信任则是公众对大学存在意义、价值以及实现其职能的意愿、动机等的信念和心理期待。本研究对工具信任的测量是通过以下三个题项来测量的:“我相信大学有利于培养更优秀的人才”、“我相信大学有利于提高学生的能力和素质”和“我相信现行的大学制度有利于大学本身的发展”,动机信任通过以下三个题项来测量:“我相信大学有其存在的意义和价值”、“我相信上大学能够改变学生自己和家庭的命运”和“我确信现在的大学越来越急功近利了”,每个题项五级评分,分别为“完全不同意”、“比较不同意”、“中立”、“比较同意”和“完全同意”。得分越高,大学信任度越高;得分越低,大学信任度越低。两个量表的克伦巴赫α系数分别为0.74和0.77,符合测量学的要求。

2.自变量

(1)高等教育公平感

基于前面有关教育公平感的已有研究和分类,本研究将高等教育公平感分为机会公平、过程公平和结果公平,机会公平主要包括高等教育入学机会、学校给学生发展提供的竞争环境以及不同区域大学中学生享受优质教育资源的机会等,过程公平主要包括大学里各项规章制度的运行过程、优秀学生的选拔流程、教学设施和生活设施等资源的分配、教职工对待学生的态度以及学生与学校的沟通交流渠道等,结果公平包括学校提供给学生的工作和就业机会以及老师对每个学生的学业评价和考核体系等。要求受访者对以上高等教育各方面的公平程度进行评价,每个题项五级评分,分别为“不公平”、“不太公平”、“一般”、“比较公平”和“公平”。得分越高,表示受访者感知到的高等教育越公平;得分越低,表示受访者感知到的高等教育越不公平。三个教育公平感量表的克伦巴赫α系数在0.7-0.8之间,符合测量学的要求。

(2)风险感知

对风险感知的测量既可以从风险感知的内在结构入手进行测量,也可以从风险所涉及的领域进行测量,本研究借鉴Weber等人[11]和王文斌 [12]的做法,要求被访者根据个人的经历和感受分别对食品健康、环境气候、财产保险、人身安全、交通安全、医疗卫生、教育培训、个人隐私、社会交往等领域面临的风险进行评价,结果分为五个等级,从1“几乎没有风险”到5“风险非常大”。风險感知的最后得分为所有九个风险领域得分的算数平均数,得分越高,表示受访者感知到的风险越大;得分越低,表示受访者感知到的风险越小。该量表的克伦巴赫α系数在0.78,符合测量学的要求。

3.控制变量

考虑到一些社会人口学变量对大学信任也会产生影响,本研究还引入了一些可能影响大学信任的变量作为控制变量,这些变量包括性别、年龄、教育水平、婚姻状况、户口类型、民族等。

表2为各主要变量及其测量题项和赋值方法,表3显示的是各主要变量的描述性统计结果。

四、研究发现

(一)各主要变量的相关分析

表4给出了主要变量之间的相关系数,从中可以看到,六个主要变量之间存在中等程度的相关。三种高等教育公平之间存在显著的正相关,且它们都与两类大学信任之间呈显著的正相关,风险感知与三类高等教育公平感之间无显著相关,但与两类大学信任之间有低度相关。

(二)高等教育公平感与大学信任的关系

为了避免变量间多元共线性的消极影响,我们对数据进行了去中心化的处理,并采用层级回归分析方法进行数据分析。由于高等教育机会公平感、高等教育过程公平感与高等教育结果公平感显著相关,我们让它们同时进入回归方程,以估计各自的贡献。

从表5和表6的回归分析(第二步)可以看出,,高等教育公平感与大学信任有显著的正相关(除了结果公平感和动机信任外),人们感受到的高等教育机会和资源的分配越公平,就越对大学有较高的期望和信心,相反,人们越觉得高等教育机会、过程和结果不公平,就越对大学失去信任。从不同高等教育公平感的类型和大学信任的具体关系来看,机会公平感与大学工具信任的相关最强,过程公平感与大学动机信任的相关最强,而结果公平与两类信任的关系最弱,假设1部分验证。

就不同大学信任类型的比较来看,无论是高等教育机会公平感、高等教育过程公平感还是高等教育结果公平感,它们与大学工具信任的关系都大于和大学动机信任的关系。这表明,高等教育公平感越强,越有助于提高公众对大学履行其职能方面的能力、效率等的信念和心理期待。研究2完全得以验证。

(三)风险感知的调节作用

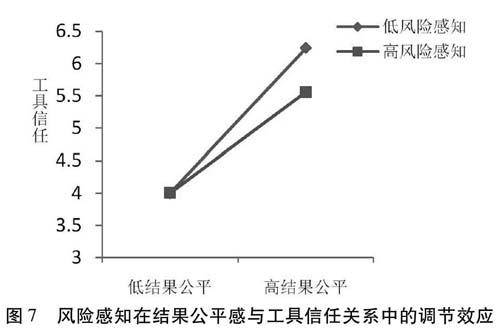

表5和表6的回归分析(第三步)结果表明,无论是大学动机信任还是大学工具信任,风险感知对高等教育公平感与大学信任之间的关系都有显著的调节作用。在低高等教育公平感情境下,无论是高风险感知者还是低风险感知者都表现出对大学的极度不信任,而在高高等教育公平感情境下,高风险感知者和低风险感知者的大学信任水平出现了显著的差异性,低风险感知的个体更信任大学,高风险感知的个体更不信任大学。假设3得到了完全验证。

我们还发现,风险感知对不同类型大学信任的调节效应表现出程度上的差异性。风险感知对高等教育机会公平感、高等教育过程公平感、高等教育结果公平感与大学动机信任关系的调节作用(β=-.116,p<0.001,ΔR2=0.013;β=-.136,p <0.001,ΔR2=0.018;β=-.140,p <0.001,ΔR2=0.019)大于对三类高等教育公平感与大学工具信任关系的调节作用(β=-.059,p<0.05,ΔR2=0.003;β=-.093,p<0.001,ΔR2=0.008;β=-.080,p<0.001,ΔR2=0.005)。

为了进一步检测风险感知调节作用的趋势,我们画出了调节作用的示意图。图2、图3、图4显示的是风险感知调节高等教育公平感与大学动机信任关系的示意图,图5、图6、图7显示的是风险感知调节高等教育公平感与大学工具信任关系的示意图。可以看出:(1)无论是高风险感知个体还是低风险感知个体,当他们感知到不公平的高等教育时,都表现出了对大学的不信任,而当感知到较为公平的高等教育时,低风险感知个体的大学信任度上升非常明显,而高风险感知个体的大学信任度提高趋势不太明显。(2)风险感知对高等教育公平感与大学动机信任关系的调节作用大于对高等教育公平感与大学工具信任关系的调节作用。

五、结论与讨论

(一)高等教育公平与大学信任

公平是保证特定社会实施其理想秩序的重要调节机制。改革开放以来,市场机制带给人们更大更多物质利益和经济回报的同时,也导致了不同阶层、不同社会群体之间巨大的贫富差距,社会公平成为人们最大的期盼和诉求。特别是在高等教育领域,市场化和全球性开放既给大学既带来了前所未有的机遇,也带来了巨大的压力和威胁,教育机会的均等性、教育资源分配过程的合理性和教育结果的平等性等对公众形成大学持续的积极信念和期待有重要的影响,一个人越认为高等教育制度在学生入学机会、教育过程和毕业分配等方面是不公正的,就越不相信大学中的不诚信行为能被防止或得到惩罚,因而对大学的信任度也越低。相反,人们越是相信高等教育制度和资源的分配越为公平,人们进行社会流动特别是向上流动的机会更为平等,也就越不会怀疑大学存在的合法性和权威性,对大学的信任水平也会更高。本研究结果证实了这种高等教育公平感与大学信任之间的正向关系。

(二)工具信任和动机信任的差异性效应

我们的研究发现,无论是高等教育机会公平感、高等教育过程公平感还是高等教育结果公平感,它们与大学工具信任的关系都大于和大学动机信任的关系。这可能与工具信任和动机信任两类信任类型的性质有关系。相对于动机信任,工具信任与人们对信任对象特征的理性判断有关,人们往往依据观察和声誉的积累增加对信任对象的了解,这种了解有助于对信任对象履行职责进行预测[13],因此,它是较为浅层也更为基础的信任关系。而动机信任是基于个体对机构行事动机的评价,当动机信任建立时,说明信任双方已建立起情感纽带,标志着信任已经发展到更高阶段。与动机/情感信任相比,工具/认知信任被看成是更肤浅的和更不特殊的信任。大学作为专业性组织使其与公众之间存在着天然的抽象距离,因此人们对大学的可能性行动的 “自我感觉”和 “想象的判断”更多是基于认知判断的更为基础性的工具信任,而非基于情感纽带的更深层次的动机信任。因此,高等教育公平感对工具信任的影响大于对动机信任的影响。

(三)高等教育公平与大学信任构建的内部路径

我们的研究还发现,不同类型的高等教育公平感对大学工具信任和动机信任的解释力表现出了差异性效应:过程公平对大学动机信任的解释力最强,机会公平对大学工具信任的解释力最强,结果公平对动机信任和工具信任的解释力最弱。这一结果對我们最大的启示是,大学信任的构建可以借由不同的内部路径来实现:一是经由机会公平产生工具信任,二是经由过程公平产生动机信任,二者结合构成我国大学信任构建的双重内部路径。张书维在研究社会公平感、机构信任度与公共合作意向之间的关系时提出了公共合作的双路径模型:外部路径由分配公平产生工具信任和动机信任,进而触发公共合作;内部路径由程序公平产生动机信任和工具信任,进而触发公共合作。[14]尽管张书维有关内部路径和外部路径的表述有待进一步商榷,但这种双路径模型也可以用以解释我国大学信任的形成和构建。对于大学声誉和公信力的提升而言,其是否有能力和是否愿意为公众提供公共教育服务是两个紧密联系又相对独立的方面,两种不同类型信任的来源和建构路径具有一定的差异性,这也启示我们,从公平角度来研究大学信任的影响因素不仅要考虑大学信任自身的不同类型和特点,也要区分不同形式高等教育公平的差异性影响效应。

(三)高等教育公平与大学信任构建的外部路径

任何信任都不是凭空产生的,“对对象有欠充分的归纳性知识并伴以个人利益的索求,是信任产生的典型场合”[15]。大学作为专业性组织,其信任度的高低不仅受到大学自身制度及其资源公平分配的影响,也与特定的社会政治环境以及大众的社会认知经验等外部因素有密切的关系。本研究结果显示,尽管高等教育公平感能显著提升大学信任水平,但这种提升作用却与公众对社会风险的感知程度有关。就低风险感知者而言,高教育公平感能显著提升大学信任,而对于高风险感知者而言,高教育公平感对大学信任的提升作用不大。这一调节效应在大学动机信任中更为明显。这也意味着,在大学组织外,通过降低民众的风险感知不啻为另一条提高大学信任的路径。由于这一路径的生成是在大学组织外通过降低民众的风险感知水平实现的,因此可称之为大学信任构建的外部路径。

(四)本研究的局限和可拓展的领域

本研究首次探讨了对于大学“信什么”、“为什么信”这两个基本问题及其它们间的关系路径,并进一步揭示出不同路径间的作用效果。但本研究也存在一些有待改进的地方:首先,本研究仅考察了高等教育公平感对整体的大学信任(或弥散性大学信任)的影响,而事实上,大学信任涉及到很多更为具体的方面,如对领导信任、学术信任、制度信任、教师信任以及不同类型不同层次的大学信任等,未来可以针对更为具体的大学信任开展深入研究。其次,本研究仅考察了风险感知在高等教育公平感影响大学信任中的调节机制,事实上,高等教育公平感影响大学信任的内在机制非常复杂,借助于教育公平这一主要变量来构建大学信任的路径也多种多样,未来研究可以考察其他因素在其中起到的调节作用和中介作用。最后,本研究通过网络在线样本库用户分享问卷的方式来进行抽样,尽管在选取样本时尽可能对样本在地域、年龄、教育水平等人口学变量上的分布等做了明确的要求,但由于在线样本本身具有的特质,因此研究的生态效度可能会受到一定程度的影响。

参考文献:

[1]Husen,T.The Idea of the University.Prospects,1991(2):169-188.

[2]张人杰.国外教育社会学基本文选[M].上海:华东师范大学出版社,1989:176-192.

[3]米尔顿·弗里德曼,罗斯·弗里德曼.自由选择个人声明[M].北京:商务印书馆,1982:131-153.

[4]朱博文,许伟.我国居民社会公平感与普遍信任关系研究——基于CSS2013的实证分析[J].湖北社会科学,2016(7):46-53.

[5]Lewis,J.D.,Weigert,A.Trust as a Social Forces.Social Force,1985,63(4):967-985.

[6]Ring,P.S.Fragile and Resilient Trust and Their Roles in Economic Exchange.Business & Society,1996,35(2):148-175.

[7]Tayler,T.R.,&Degoey,P.Collective Restraint in Social Dilemmas:Procedural Justice and Social Identification Effects on Support for Authorities.Journal of Personality and Social Psychology,1995,69(3).

[8]Moran,S.,& Schwetzer,M.E.When Better is Worse:Envy and the Use of Deception.Negotiation and Conflict Management Research,2008(1):3-29.

[9]韋慧民,龙立荣.中国背景下管理者可信行为的结构及差异效应[J].管理科学,2010(6):23-32.

[10]Sheppard,B.H.,&Sherman,D.M.The Grammars of Trust:A Model and General Implications.Academy of Management Review,1998,23(3):422-437.

[11]Weber,E.U.,Blais,A.R.,Betz,N.E.A Domain-Specific Risk-Attitude Scale:Measuring Risk Perceptions and Risk Behaviors.Journal of Behavioral Decision Making,2002,15(4):263-290.

[12]王文彬.网络社会中城市居民风险感知影响因素研究——基于体制、信任与社会网络交往的混合效应分析[J].社会科学战线,2017(1):185-194.

[13]Rempel,J.K.,Holmes,J.G.,& Zznna,M.P.Trust in Close Relationships.Journal of Personality and Social Psychology,1985,(1):95-112.

[14]张书维.社会公平感、机构信任度与公共合作意向[J].心理学报,2017(6):794.

[15]盖奥尔格·齐美尔.货币哲学[M].北京:华夏出版社,2002:44.

(责任编辑刘第红)