区域性高危儿网络化管理体系在预防残疾中的作用

2020-03-27闫冬梅施庆喜仝娇马珊赵星星车世红

闫冬梅,施庆喜,仝娇,马珊,赵星星,车世红

扬州大学附属连云港市妇幼保健院儿童保健科,江苏连云港市 222000

高危儿是指在胎儿期、分娩时、新生儿期受高危因素的损伤(尤其是中枢神经系统),已发生或可能发生功能损害的早期婴儿[1‐2]。根据发生脑损伤后遗症的风险高低,高危儿被分为A类(低)和B类(高)。以高危儿常见的脑损伤后遗症脑瘫为例,高危儿患病风险是正常新生儿的30 倍[3]。高危儿管理是针对具有高危因素的婴幼儿,对其生长发育,尤其是神经心理发育,进行有目的的科学评估和管理,及时发现发育偏离/异常的高危儿,并予以早期规范化干预与治疗,从而预防残疾发生的一系列管理措施[4‐5]。区域群体高危儿规范化管理是提高当地人口素质至关重要的方法[6‐8]。我国因部门协作等诸多问题,高危儿网络监测体系只能囿于一院、一部门,难以在区域范围内充分整合地方资源,调动管理资金开展区域性高危儿管理,致使部分高危儿疏于管理。

近年来,连云港市妇幼保健院逐步整合并利用妇幼保健管理网络和残联残障儿童康复网络,构建高危儿网络化管理体系,尝试在部门间(主要是残联和妇幼保健院)共享患儿部分信息,架构高危儿客观登记与早期干预信息间的桥梁。为探讨该管理体系在儿童残疾预防方面的可能作用,本研究组在该体系框架下对连云港地区活产B 类高危儿进行规范管理并追踪其预后。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2015 年7 月1 日至2016 年6 月30 日出生、居住于连云港市区和灌云县、在连云港市妇幼保健综合管理平台登记的B类存活高危儿1252例。

纳入标准:①家长愿意配合追踪随访;②能够配合进行高危儿养育及早期干预指导,并能够进行追踪随访。

排除标准:①存在先天性缺陷(如先天性心脏病、先天性发育畸形等);②诊断为遗传性疾病;③在研究期间因各种原因死亡。

脱落标准:不能按时连续随诊超过3次。

根据是否接受网络化管理分为对照组(n=594)和试验组(n=658)。

本研究经过连云港市妇幼保健院伦理委员会审查通过(LYG‐ME2019007)。

1.2 方法

1.2.1 标记高危儿

连云港市区和灌云县各级医疗保健机构对本单位发现的高危儿在连云港市妇幼保健综合管理平台上进行标记。

1.2.2 建立高危儿管理档案及随访登记表

研究人员从连云港妇幼保健综合管理平台系统/儿童管理/高危儿(北京龙腾信扬信息技术有限公司)每周下载1 次新出生高危儿名单,为符合纳入条件的高危儿建立管理档案和随访登记表。管理档案内容包括患儿及家庭基本信息,每次门诊随诊的问诊、检查记录和处理信息;随访登记表内容包括随访日期、大运动、精细运动、语言、适应能力和社会行为的发育情况。

1.2.3 高危儿管理工作

1.2.3.1 对照组

研究人员仅在建档时,以电话形式或者当面告知家长按期带领高危儿到当地儿保门诊进行体检、神经心理测评和早期干预指导。

门诊随诊频率:6 月龄内每月1 次,6~12 月龄每两个月1次,1~2岁每3个月1次。总计13次。

不能按时随诊时,研究人员不进行督导和随访。

1.2.3.2 试验组

研究人员按时、主动电话督促家长按期带领高危儿到当地儿保门诊进行体检、神经心理测评和早期干预指导。门诊随诊频率同对照组。

不能按时随诊时,研究人员通过高危儿管理网络系统记录的联系方式进行电话随访和督导。

对于失访儿童也要通过当地社区尽量通知到户。

1.2.3.3 发育异常/偏离

无论对照组还是试验组高危儿,一旦发现该患儿存在发育异常/偏离现象,立即转介市级妇幼保健院高危儿管理科重点随访,不服从转介者,上报市级妇幼保健院,由其委派高危儿管理科人员主动随访,并建立高危儿家长群,定时答疑。研究小组对该患儿进行追踪随访,记录发育关键期的功能状况评估数据。

1.2.4 功能评价方法及数据采集

观察时间2 年。在高危儿满两岁前的各个关键期(第1、3、6、8、12、15、18、24 月龄)对儿童功能状况进行评估。研究人员收集试验前后测评相关数据。

1.2.4.1 家长依从性评价

通过2 岁之内参与随访(门诊随访或电话随访)次数进行家长依从性评价。随访次数≥10 次者为依从性好,随访次数≤6 次为依从性差,7~9 次为依从性一般[4,9‐10]。

1.2.4.2 发育情况评价

运用0~6 岁儿童神经心理发育诊断量表(儿心量表)[10‐12]和体格检查进行高危儿发育情况评价。有明确的神经、心理发育异常者或者儿心量表测试结果中一个功能区或者多个功能区测试分值≤75 分为发育异常;儿心量表测试结果中一个功能区或者多个功能区测试分值76~89 分为发育偏离;儿心量表测试结果中所有功能区测试分值≥90分为发育正常。

1.2.4.3 发育异常程度评价

选取儿童残疾评定量表(Pediatric Evaluation of Disability Inventory,PEDI)[13‐14]中一般2岁儿童能够完成的55项内容评价发育异常儿童的病情严重程度。能够完成≥41 个项目为轻度,能够完成≤14 个项目为重度,能够完成15~40个项目为中度。

1.2.4.4 发育异常儿童功能状况评价

选用《国际功能、残疾和健康分类(儿童与青少年版)》(International Classification of Functioning,Dis‐ability and Health‐Children and Youth version,ICF‐CY)脑性瘫痪核心分类组合[15‐18]进行发育异常儿童的功能测评。包括ICF 中的精神功能(b1 项:含b110、b114、b117、b122、b126、b130、b134、b140、b144、b164和b172)、发声和言语功能(b3项)、神经肌肉骨骼和运动相关功能(b7 项:含b710、b715、b720、b729、b730、b735、b740、b750、b760、b765、b770 和b780)、身体结构(s 项:含s1、s2、s7)、学习和应用知 识(d1 项:含d110、d115、d130、d131、d160 和d161)、一般任务和要求(d2 项:含d210、d220、d240、d250)、交流(d3)、活动(d4)、自理(d5)、人际交往和人际关系(d7)以及环境因素(e310、e355 和e115)等项目进行评分。

1.3 统计学分析

采用SPSS 19.0 进行统计学分析。运用χ2检验分析高危儿家庭基本状况及试验前后高危儿家长依从性、高危儿转归、发育异常高危儿病情严重程度和高危儿发育偏离能区分布情况;运用t检验分析高危儿父母基本情况和发育异常儿童的基本功能状况。显著性水平α=0.05。

2 结果

对照组入组594 例,失访204 例,最终纳入390例;试验组入组658 例,失访108 例,最终纳入550例。

2.1 一般资料比较

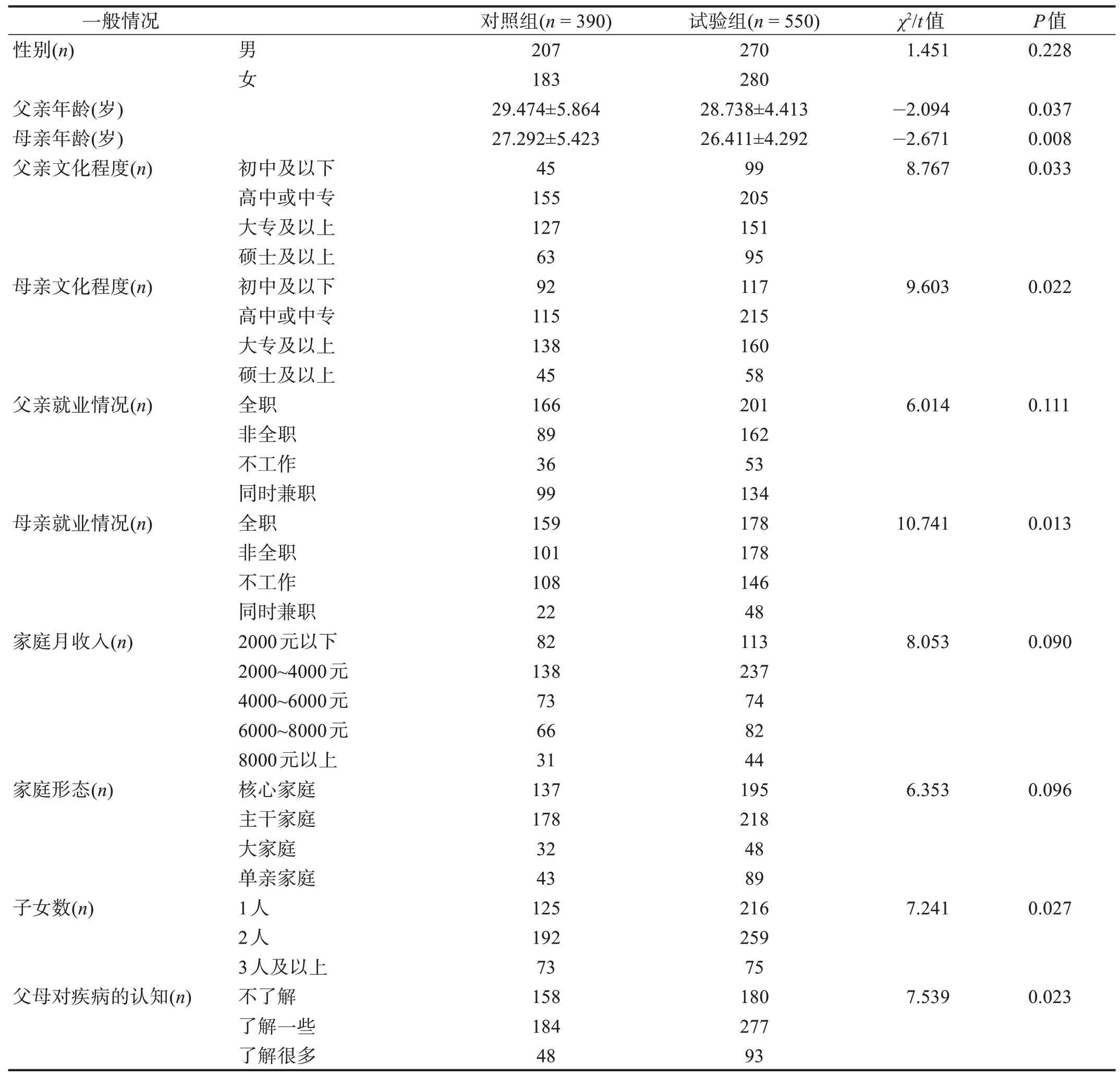

两组性别、父亲就业情况、家庭月收入、家庭形态无显著性差异(P>0.05),父母亲年龄、父母亲文化程度、母亲就业情况、子女数和父母对疾病的认知有显著性差异(P<0.05)。见表1。

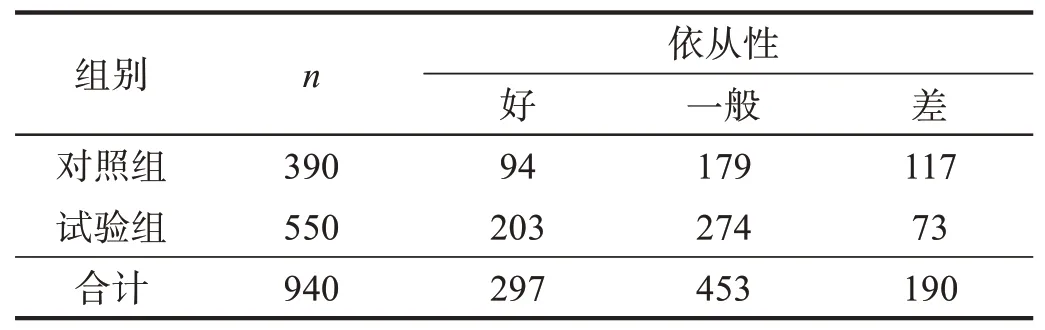

2.2 依从性情况

试验组高危儿管理依从性显著优于对照组(P<0.001)。见表2。

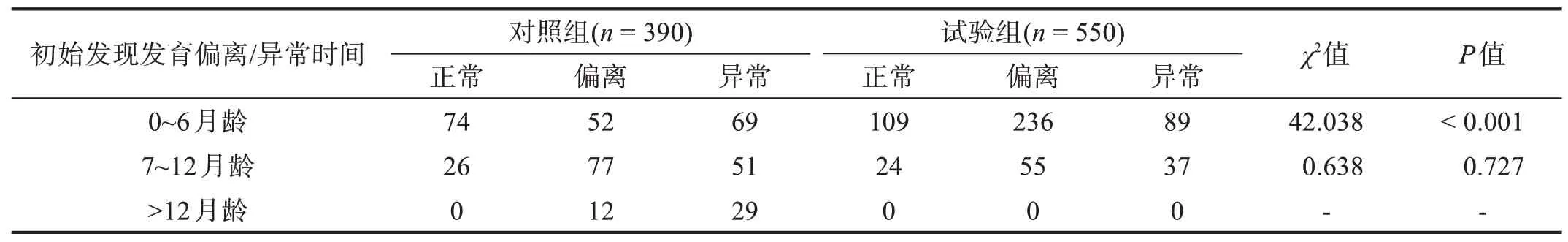

2.3 2岁时高危儿发育转归情况

试验组2 岁时高危儿发育转归情况显著优于对照组(P<0.001)。初始发现异常时间在0~6 月龄,两组预后存在非常高度显著性差异(P<0.001);初始发现异常时间在7~12 月龄,预后差异不显著(P>0.05)。见表3。

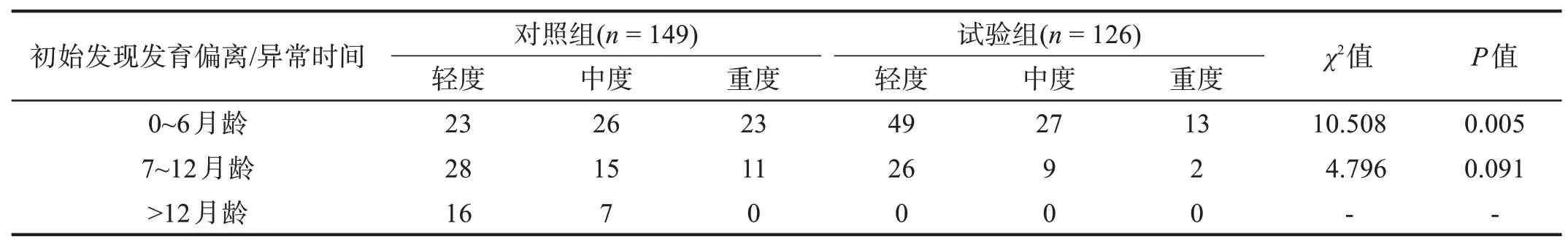

2.4 发育异常高危儿2岁时病情严重程度分析

试验组发育异常高危儿2 岁时病情严重程度显著低于对照组(P<0.001)。初始发现偏离/异常时间在0~6 月龄,两组病情轻重程度存在非常显著性差异(P<0.01);初始发现偏离/异常时间在7~12 月龄的差异不显著(P>0.05)。见表4。

表1 两组一般情况比较

表2 两组高危儿管理依从性情况比较(n)

2.5 2岁时发育偏离/异常能区覆盖情况

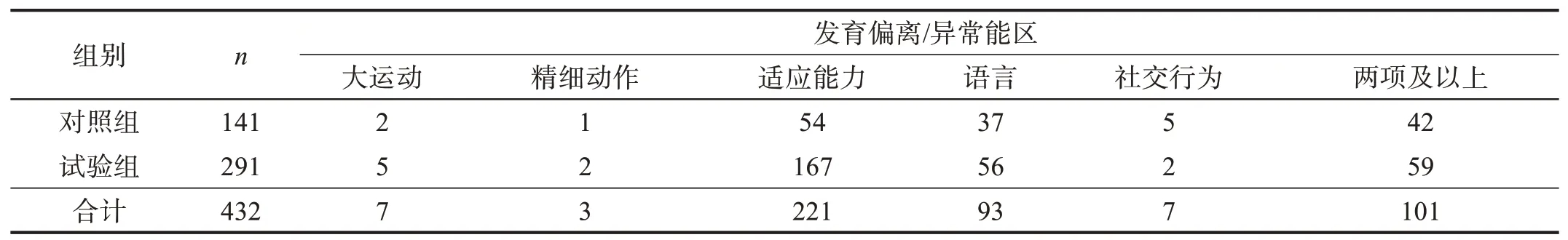

试验组高危儿2 岁时各能区的发育偏离/异常情况均明显低于对照组(P<0.01)。见表5。

2.6 发育异常儿童初确诊时功能状况

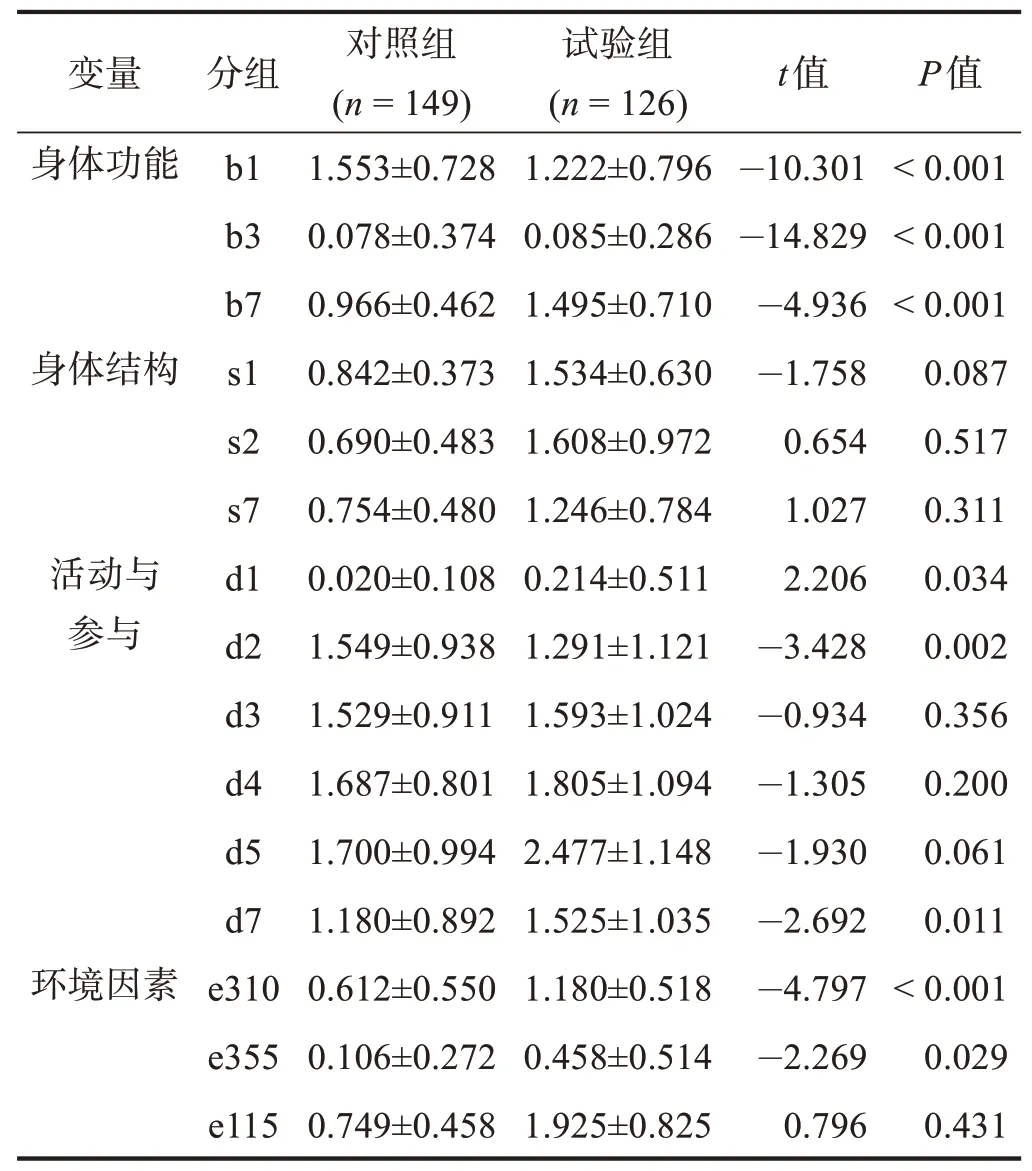

两组发育异常儿童身体结构(s 项)、d3、d4、d5和e115 的功能状况得分无显著性差异(P>0.05),b1、b3、b7、d1、d2、d7和e310、e355的功能状况得分有显著性差异(P<0.05)。见表6。

表3 两组2岁时高危儿发育转归情况比较(n)

表4 两组发育异常高危儿2岁时病情严重程度比较(n)

表5 对照组和试验组高危儿2岁时发育偏离/异常能区覆盖情况比较(n)

表6 发育异常高危儿初确诊时功能状况评分比较

3 讨论

根据连云港市残疾人联合会数据统计,2015年之前连云港市每年大约新增高危儿2.4万人次,B类高危儿约1 万人次,其中200~300 人发生脑瘫,此外还有相当一部分高危儿发生精神发育迟滞、孤独症谱系障碍等疾病。每年江苏省财政为这些残疾儿童支出约1000 万元的康复费用,给家庭和社会带来了巨大压力。

预防儿童残疾发生的关键不仅是减少高危儿发生,更要阻断高危儿的不良转归[19‐20]。早期干预的高危儿,其运动、语言、适应性等能达到正常同龄儿童水平的可能性高达90%以上。康复医学强调高危儿的诊治原则就是早发现、早干预[21‐22]。

高危儿脑损伤严重时可发展成脑瘫[23‐25]。为了早期干预,国际上开展了各种研究,如国际脑瘫组织、欧洲脑瘫监测组织、澳大利亚脑瘫登记数据库、澳大利亚脑瘫与发展医学研究院、丹麦脑瘫登记机构等的目标对象是脑损伤后遗症阶段的脑瘫儿童,但对儿童脑损伤高危人群的有效管理不足。根据《世卫组织2014~2021 年全球残疾行动计划:增进所有残疾人的健康》[26‐27],各国应加强和推广康复服务,完善康复体系建设,支持关于残疾相关服务研究,促进利益攸关方采取协调一致的全球行动,提升全生命周期的康复服务能力。针对高危儿童残疾预防等方面尚无有效措施。

近年来,国家及地方政府针对高危儿管理出台多个政策文件。高危儿系统管理需要多部门协作,并不断完善体制建设和信息保障[28‐29]。自2015 年以来,连云港市各级残疾人联合会及妇幼保健单位以高危儿早期筛查与干预为核心开展网络管理,辅以电话追踪、门诊个性化指导,提高家长对疾病的认知,家长参与高危儿随诊及干预的依从性逐年递增,越来越多的高危儿接受早期干预,高危儿不良转归发生率逐渐减少,即使发生发育偏离/异常,尽早获得早期干预的高危儿病情严重程度仍明显轻于未能及时获得早期干预的儿童。连云港市残疾人联合会调查显示,年新增脑瘫儿童数量由237 人次(2015 年年初统计)降至78 人次(2018 年年初统计),年新增重症脑瘫儿童由62 人次(2015 年年初统计)降至24 人次(2018 年年初统计)。本研究结果表明,脑损伤高危儿经过积极干预,即使残留脑损伤症状,病情程度也明显减轻。因此可以推断,针对高危儿进行多部门合作、系统管理能够有效预防残疾发生。

本研究中,虽然两组发生发育偏离儿童的数量具有显著差异,但试验组发育偏离儿童的适应性行为和语言发育能区的发育偏离率明显高于其他能区,这种情况在对照组则不明显。研究者与家长一致认为可能是早期干预中偏重进行大运动、精细运动(这两个能区的发育偏离较易被发现)干预训练的结果,而对日常生活、玩耍能力和沟通交流能力训练的忽视导致适应性行为和语言能区得分偏低。但是,如果儿童的适应能力、社交行为和语言能区都明显偏离,则应采用婴幼儿孤独症筛查量表(Checklist for Autism in Tod‐dlers,CHAT)筛查,以防止共患行为问题。

另外,本研究按照ICF对诊断为发育异常(尚未开始规范性康复治疗)的儿童进行功能测评,发现对照组发育异常的儿童基本功能得分普遍低于试验组。说明在高危儿系统管理过程中,早期干预技术的尽早介入能够有效提高后遗症期儿童的功能水平[30‐31]。同时也发现以下几点。首先,两组儿童s 项(身体结构)并无显著性差异,这是因为早期干预并不能改变儿童的身体结构。其次,两组儿童年龄均较小,使用语言、信号和符号进行交流、变换身体姿势或位置转移能力以及照顾自己的日常生活自理能力多掩盖在家长的大量帮助之下,至少在当前并不需要个人日常生活用产品的技术支持(e115),他们在d3(交流)、d4(活动)和d5(自理)功能方面暂时也未看到明显的差距。最后,随着两组儿童在b 项(身体功能)差距逐渐增大,其主动参与日常活动的能力和欲望加强,故而表现出试验组在d1(学习和应用知识)、d2(一般任务和要求)、d7(人际交往)能力方面明显优于对照组。试验组儿童病情的快速好转鼓励了提供热情帮助的周围人。因此,试验组儿童所获得的环境支持(直系亲属如母亲为孩子提供物质和情感支持,以及卫生专业人员提供康复服务的支持)也好于对照组。

发现高危儿发育偏离/异常以后,通过积极有效的干预,能够有效改善高危儿最终发育转归情况。其中,0~6 月龄获得诊治的高危儿预后明显好于高年龄段,这符合既往研究认为的高危儿“早诊断、早干预”原则。另外,预后不良高危儿的致病因素、病理特点甚至解剖结构是患儿发生难以逆转功能障碍的根本原因,即便早期干预改善部分功能状况,仍难以完全摆脱疾病困扰。因此,除了继续开展高危儿诊治的医学研究之外,也应深入思考高危因素新生儿,尤其是预后判断极度不良脑损伤高危儿救治的社会学和伦理学意义。

在本研究中,各部门工作目标一致,给予研究者莫大鼓励,但其工作方式、管理方式以及运行模式的不同确实给研究者带来巨大的挑战,因此本监测网络也存在一定局限性。未来,进行多学科合作、多部门参与的高危儿管理体系建设研究将会是高危儿管理研究的发展方向。