社区老人健康自我感知与健康服务需求的现状研究

2020-03-26郝玉玲程学娟于泽秋

张 丽,郝玉玲 ,程学娟 ,于泽秋

(1.滨州医学院,山东 烟台 264003;2.邹平市人民医院,山东 邹平 256200)

以社区为中心是我国开展健康管理、提供健康服务的主要形式[1],而社区老人的健康状况及服务需求则是合理配置社区健康资源、提供精准健康服务的重要依据。老人健康自我感知水平[2]不仅直接关系到其主动接受健康管理服务的程度,更是预测未来健康状况的重要指标;社区老人的实际健康服务需求则是落实精准健康服务的导向和基础。为了解滨州市社区老人的健康自我感知水平及实际健康服务需求,探讨两者之间的关系,为相关部门提供精准社区健康服务、实现健康卫生资源合理配置、促进老人健康提供依据而开展本研究。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

便利抽取滨城区和邹平市、博兴、无棣、阳信县各100名社区老年人(共500人)进行横断面调查。纳入标准:年龄≥60周岁;社区常住居民(时间≥1年);意识清楚、沟通交流无障碍;自愿参与本研究。排除标准:患严重精神疾患;认知功能障碍;无法正常交流者。

1.2 研究方法

统一培训,以滨州市的学生为调查员,利用寒假时间采取一对一、无记名问卷调查,完成后当场收回问卷。

调查内容:(1)人口学资料:包括性别、年龄、户籍、受教育程度、退休前职业、配偶状况、月收入、主要经济来源、医疗保障情况等。(2)健康自我感知问卷:借鉴孙靖[3]编制的老年人自我健康管理问卷中的健康自我感知部分,采用4级评分法主观评价自身健康状况:1分=好,2分=较好,3分=一般,4分=差,得分越高,提示健康状况越差;同时用流行病学调查用抑郁自评量表(CES-D)评价老人一周内的心理健康情况,共20个条目,总分≥16分提示有发生抑郁的危险,得分越高,可能性越大。(3)老人健康服务需求问卷:参考胡晓微[4]的老年人健康服务需求问卷编制,包括自我保健、健康问题、健康教育、心理慰藉4个维度,共22个问题。采用Likert 5级评分:从不需要=1分,不太需要=2分,无所谓=3分,需要=4分,非常需要=5分,得分越高,说明需求越强烈。问卷的Cronbach's α系数为0.93,分半信度系数0.85。

1.3 统计学方法

将数据双人输入SPSS17.0统计软件,进行统计描述、t检验、Pearson相关性分析,检验水准α=0.05。

2 结果

共发放、回收问卷500份,其中有效问卷460份,有效率92.0%。

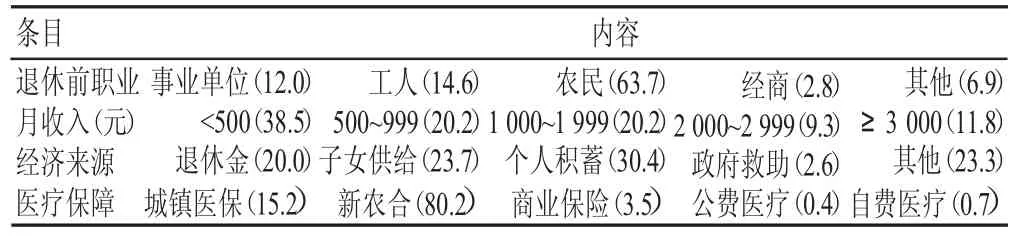

2.1 人口学资料

460位调查对象平均年龄(65.71±5.14)岁,其中男性221人(48.0%),女性 239人(52.0%);以农村户籍(77.2%)为主;376人(81.7%)有配偶;262人(57.0%)不与子女同住;36人(7.8%)有宗教信仰。受教育程度、收入水平等普遍较低,且医疗保障方式过于单一。仅50.0%BMI值在正常范围,近40%的老人体型偏胖,肥胖率5.7%。其他人口学资料特征见表1。

表1 社区老人人口学资料(%)

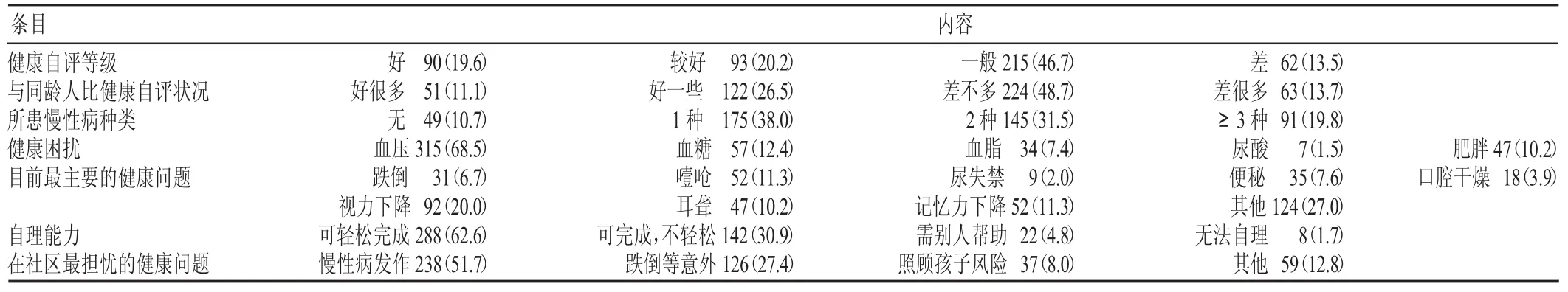

2.2 健康自我感知

主要了解社区老人的健康自评等级、所患慢性病种类、目前最主要的健康困扰和健康问题、自理能力、在社区最担忧的健康问题等,结果见表2。同时调查结果显示:老人心理健康状况总分(28.09±8.72)分,抑郁的风险很高。

表2 社区老人健康自我感知现状[n(%)]

2.3 健康服务需求

2.3.1 健康服务需求内容 总分及各维度得分:社区老人健康服务需求(满分5分)总均分(3.36±0.72)分;各维度需求得分由高到低为:健康问题(3.55±0.92)分、健康教育(3.54±0.85)分、心理慰藉(3.51±0.97)分、自我保健(2.97±0.72)分。共调查了22条健康服务需求,得分排在前10位的需求依次是:自我健康监测指导(3.85±0.98)分、预防老年痴呆训练(3.80±1.06)分、常见疾病护理(3.79±1.02)分、常见慢性病健康教育(3.76±1.02)分、突发事件救护(3.75±1.04)分、用药指导(3.74±1.01)分、安全知识普及(3.69±1.02)分、心理疏导(3.61±1.05)分、情感交流(3.55±1.03)分、中医养生指导(3.54±1.07)分。排在后 3 位的是:排尿排便指导(3.04±1.25)分、口腔卫生指导(3.13±1.19)分、口腔功能锻炼(3.20±1.26)分。

2.3.2 健康服务需求形式 在满足健康服务需求的形式方面,得分由高到低依次为:社区健康宣传栏和宣传手册(3.65±1.13)分、医生护士上门出诊(3.63±1.05)分、中医养生保健门诊(3.62±1.14)分、志愿者定期上门服务(3.52±1.12)分、医院定期组织社区义诊(3.50±1.07)分、社区定期举办健康科普讲座(3.45±1.14)分、社区举办疾病专题沙龙(3.39±1.19)分、心理咨询门诊(3.32±1.13)分、家庭医生签约服务(2.97±1.33)分、电话跟踪随访(2.81±1.41)分,得分最低的是手机 App服务(2.65±1.40)分。

2.4 社区老人健康自我感知与健康服务需求的相关性

采用Pearson相关分析法分别对老人健康自评等级、抑郁总分与健康服务需求及各维度之间的相关性进行分析,结果表明:健康自评等级与自我保健需求、健康教育需求之间呈正相关(r=0.092、0.132,P 均<0.05),抑郁总分与健康服务需求及各维度之间无相关性(P>0.05)。同时发现,健康自评等级与抑郁总分呈高度正相关(P<0.01),提示健康自评结果越差的老人,发生抑郁的风险越高。

3 讨论

3.1 社区老人人口学资料特征

调查发现:该市社区老人经济保障较低,58.7%月收入在千元以下,经济收入主要来源于个人积蓄和子女供给;医疗保障方式则以单一新农合为主;近40%的老人体型偏胖,5.7%的老人肥胖;空巢率高达57.0%。研究结果提示:该地区经济不够发达,老人大多数靠农业为生,年老后无其他收入来源,加之新型农村社会养老保险的保障水平低,普遍养老保障不足,导致老人养老对子女依赖性大;医疗保障方式以新农合为主,相对于城镇职工和城镇居民基本医疗保险,其享受的待遇偏低,应对疾病风险尤其是意外伤害的能力低;近一半的老人需要进行体重健康管理,侧面反映一旦老人患病,家庭成员将背负沉重的医疗负担,甚至导致因病致贫、因病返贫。提示社区居民需未雨绸缪,在享有国家最低养老保障的基础上,尽早开始制定养老规划,规划养老金来源,尽可能降低对子女的养老依赖程度。建议卫生健康部门重点对社区居民进行健康观念、健康养老、健康生活方式、疾病三级预防相关的健康教育,引导居民更新健康观念,重视体重管理,控制好肥胖这一高血压、糖尿病、脑卒中等共同的高风险因素,降低慢性病发生率;同时树立“治未病”意识,重视一级预防、二级预防,控制好疾病的主要指标,防止恶化或出现并发症。相关部门应采取措施做好医保政策宣传工作,向居民解读新型农村合作医疗保险的关键条款,使其对新农合的保障范围、力度有正确的认识,并进行农村社会养老保险与商业保险的认知宣传,指导其根据个人实际情况综合选择,提升个人、家庭应对健康风险的能力。

3.2 社区老人健康自我感知特征

本研究发现,近一半的老人健康自评等级为“一般”,13.5%认为自己身体状况“差”,此结果与王璇等[5]的研究基本一致。影响老人健康状况的主要因素是慢性病,患病率高达90%左右,51.3%患有2种及以上疾病,在社区的老人最担心的健康问题是慢性病发作。近70%的老人被血压问题困扰,另外血糖、肥胖问题也较为突出。提示社区要做好以高血压为代表的慢性病系列健康管理:在社区如何根据季节、天气变化应对血压波动;如何合理进行饮食、运动和体重管理;进行血压自我监测、用药指导、高血压并发症的预防与急救等。由于慢病患病率高,老人在社区更担心疾病急性发作无法应对,担忧出现跌倒等意外。说明老人对慢性病的危害、跌倒、噎呛等健康问题等有了一定的认知,但不够科学、全面、客观。衰老、疾病造成视力、记忆力、听力下降,不同程度影响老人的健康和生活,并反过来影响疾病的治疗,使自理能力降低、信息接收能力下降。建议社区卫生服务中心重点引导居民树立正确的“健康老人”认知,以慢性病为抓手,做好疾病的危险因素认知与控制、疾病治疗、并发症防治、用药指导等工作,指导居民形成良好的遵医行为,及时复诊,使主要健康指标控制在理想范围。

老人的心理健康状况不容乐观,一方面与身体患病导致经济负担加重,容易精神紧张、焦虑有关;另一方面,生活压力也会影响老人心理健康状况。“二孩”政策实施以来,二孩普遍尚未到3岁,需要在家照顾,随着养育孩子的经济成本和社会成本不断攀升,子女大多需要继续工作以缓解家庭的经济压力,老人则承担了繁重的照顾孙辈的任务,有的因此导致夫妻两地分居,甚至变成留守老人,面临各种照顾孩子的意外和风险,出现持续的精神紧张、压力增大,这也会影响老人的身体健康,造成身心疾病的发生。提示子女多理解、体谅老人,关注、了解老人的心理状况及其需求,保持有效沟通,尽量多回家看望老人。建议社区成立专门心理咨询门诊,由专业人员对有需求的老人进行心理慰藉、心理疏导、干预等服务。

3.3 社区老人健康服务需求特征

本研究结果显示:滨州市社区老人健康服务需求程度较高,最突出的需求是自我健康监测指导、预防老年痴呆训练、常见疾病护理等健康问题;其次是常见慢性病健康教育、突发事件救护、用药指导、安全知识普及等健康教育服务需求;再次是心理疏导、情感交流等心理慰藉服务需求。说明老人慢性病发病率高,对其发病和危害等有一定认识,但不够科学和规范,对老年痴呆有一定的恐惧心理。而社区老人对自我保健的服务需求则最低,为(2.97±0.72)分,可能与被调查老人普遍较年轻,绝大部分可以生活自理、预防保健意识普遍薄弱有关。建议各级医院、社区卫生服务中心、健康教育机构等主要围绕自我健康监测、预防老年痴呆、常见疾病护理、常见慢性病健康教育、突发事件救护、用药指导、安全知识普及、心理疏导、情感交流、中医养生指导等群众迫切需要解决的问题,采取灵活多样的形式开展针对性工作。在形式方面:社区设置健康宣传栏或发放宣传手册、医生护士上门出诊、开设中医养生保健门诊、志愿者定期上门服务、医院定期组织义诊是社区老人最乐于接受的方式。具体而言,老人希望社区定期举办健康科普讲座、举办疾病专题沙龙、开设心理咨询门诊等;同时研究也发现,社区老人对家庭医生签约服务、电话跟踪随访认可度较低,普遍对手机App不太接受。可能与老人智能手机持有率低、不会熟练使用、担心话费等有关。建议社区根据季节变化、地域特征、疾病流行病学变化特点等及时更新社区健康宣传栏内容,并结合宣传手册,扩大知识宣传面;针对特定疾病和人群,医院、社区卫生服务中心合理安排上门服务,社区定期邀请专家开办健康科普讲座,针对血压管理、血糖管理、饮食控制、限盐等专题开展沙龙活动,组织病友交流,有条件的开设心理门诊;积极发展、稳定志愿者队伍,针对独居、失独、卧床等特殊老人,开展周期性志愿者服务。手机App服务形式更适合较年轻、经济条件较好、会熟练使用手机者,不宜盲目大面积推广。今后应继续扩大宣传力度,将家庭医生签约服务落到实处,以社区老人健康需求为导向,将医疗健康服务下沉,充分发挥医联体作用,探索“点单式”[6]健康教育新模式,开展义诊咨询,充分利用“互联网+”,推进健康管理平台建设,充分利用社工资源,探索“医务社工+家庭医生”[7]的社区健康管理新模式。以上均是满足社区老人健康教育和自我保健需求的有效途径。

从健康自评与健康服务需求之间的相关性分析可以得知:健康自评结果越差,老人对自我保健需求、健康教育需求越低(P<0.05)。提示该部分老人的侧重点在疾病的治疗、防止并发症发生等方面,重点满足其疾病指标的监测指导、疾病护理、用药指导。而健康教育和自我保健服务则主要面向健康状况较好的、较年轻的、受教育程度较高的老人通过适宜的方式开展。

总之,老人健康自我感知水平会影响其健康服务需求,老人心理健康状况不容忽视,健康服务需求日益多元化。在目前医疗卫生资源有限、养老保障和医疗保障不足的条件下,厘清老人健康自我感知现状、瞄准老人健康服务需求是有效实施老年健康管理的措施。充分运用政府、医院、社区、高校等资源,开展形式多样的健康服务和健康管理活动,满足社区老人的健康教育需求和自我保健需求,有助于提高老人健康自我感知水平,进而改善其健康状况,真正实现健康老龄化。