敦煌石窟中T型题记框再论*

2020-03-25岩尾一史

[日]岩尾一史 著 柴 杰 译

一、序说

本稿涉及的所谓T型题记框,即敦煌莫高窟与榆林窟所见几处特殊题记框,由竖矩形和横矩形组合而成为T型,竖框内书汉文,横框内则书吐蕃文。该T型题记框最早由黄文焕先生于1980年揭橥出来,但彼时并未引起学界的重视。及至2007年,借由今枝由郎先生论文的发表,T 型题记框的重要性益发引人关注。

笔者自2010年冬天开始,数度前往敦煌莫高窟与榆林窟调查吐蕃文题记。在这一过程中,有幸目验多处T型题记框,由是萌发一些新的看法。故而特撰本文,就题记框问题略谈自己的见解和推测。

二、T型题记框

兹先看前贤的研究成果。敦煌莫高窟T型题记框的发现,庶几可归功于黄文焕先生,1980年率先发现了莫高窟第365窟本尊七佛药师像的正面,以吐蕃文书写于横写题记框里,框下面有竖写汉文题记,黄先生叙述道:

汉文题记在下,呈竖矩形;吐蕃文题记在上(位于佛龛下沿正中突出部分),为横矩形,与汉文题记垂直作“T”形。汉文题记多行,自右向左用墨字竖写红泥底上,有“洪辩”等文字,但无具体年月;吐蕃文题记长约1米,高约60厘米,用墨字自左向右横写在黄泥底上,共三行。①黄文焕:《跋敦煌365窟藏文题记》,《文物》1980年第7期,第47页。

笔者于2011年冬和2012年夏亲赴现场进行考察,确认了黄先生对第365窟特殊题记框所做报告的正确性。尤有进者,黄先生条理清楚地指出了这个T 型题记框是吐蕃统治时期敦煌特有的样式,同类型的题记框在莫高窟第251窟的中心柱佛龛的西、南、北侧和第75窟佛龛的下面同样存在,惜这一提示却在当时没有引起学界的注意。

黄先生所示T 型题记框,直到2007年后才由于今枝由郎先生大作的发表和对T 型题记框重要性的强调而引起学界重视②Imaeda Yoshiro,“T-Shaped Inscription Frames in Mogao(Dunhuang)and Yulin Caves”,《日本西藏學會會報》第53号,2007年,第89~99页。。今枝由郎先生首先注意到了榆林窟25 窟的主室西壁上存在T 型题记框,还指出敦煌莫高窟也存在同类型的T型题记框,并且认为这个毫无疑问就是吐蕃统治时期制作的。由于今枝由郎先生的这篇论文,T型题记框是吐蕃统治时期特有的这件事情被再次强调,这个观点的提出特别是在中国学界引起了很大的反向③此文已被译成中文发表,见今枝由郎著,张长虹译:《敦煌莫高窟和榆林窟中的T 形题记框》,《藏学学刊》第5 辑,2009年,第286~291页。。起初今枝由郎先生是作为根据马修(Matthew K. Kapstein)先生提倡的榆林窟25 窟=唐蕃和盟寺院(de ga g.yu gtsal gtsigs gyi gtsug lag khang)说的补充为目的而提出的。围绕马修说的真伪,中国学者也刊文予以讨论④谢继胜、黄维忠:《楡林窟第25窟壁画藏文题记释读》,《文物》2007年第4期,第70~78页;黄维忠:《德噶玉采会盟寺(de ga g.yu tshal gtsigs kyi gtsug lag khang)考――再论该寺非楡林窟》,《敦煌研究》2009年第3期,第93~99页。。T型题记框由是而为学界所广知。

继今枝由郎之后,对T 型题记框从正面进行论述的有沙武田先生在2011年所发表的论文。沙先生在以上列举的关于题记框的洞窟之外,还报告了第93 窟、第331 这两个洞窟也存在T 型题记框。更重要的是,沙武田、赵蓉在经过详细研究后明确指出T 型题记框存在于佛龛屏风画内,并认为第93窟很大程度上受到吐蕃文化的影响⑤沙武田:《楡林窟第25窟T形榜题再探》,《敦煌研究》2011年第5期,第28~34页;沙武田、赵蓉:《吐蕃人与敦煌石窟营建――以莫高窟中唐第93窟为考察中心》,《藏学学刊》第7辑,2012年,第26~48页。另外,沙武田著《吐蕃统治期敦煌石窟研究》对此也有讨论。。

根据以上的研究、在目前被学界知道的T 型题记框存在的洞窟有以下:莫高窟第75 窟、第93窟、第251窟、第331窟、第365窟合计为5个洞窟,加上榆林窟25窟一共有6个洞窟。

三、伯希和的记录和现场调查

那么,像开头叙述的那样,笔者去莫高窟和榆林窟做了现场调查,但是,在这个过程中笔者发现上述研究者们都疏忽了一个问题,即伯希和(Paui Pelliot)先生于1908年在莫高窟考察所做的笔记。伯希和在藏经洞花费了三个星期的时间用于翻检文书,把最良的文书和绘画类遗物携归巴黎,此事尽人皆知。在此期间,他还对石窟进行了调查①根据整理出版的伯希和日记,他于1908年2月26 日到达莫高窟(Paul Pelliot, Carnets de route 1906-1908, Les Indes savantes,2008, p. 276),翌日便开始了对莫高窟的考察(p. 227)。3月3 日,进入藏经洞,着手文书调查(pp. 278-279),持续到3月26 日(p. 291)。27 日再次对石窟展开调查,直至5月23 日(p. 295),同月27 日离开莫高窟回到敦煌(p. 295)。28 日在敦煌迎来了伯希和的30岁生日。。伯希和在莫高窟调查时所拍照片也在其去世后得以整理出版②Paul Pelliot, Grottes de Touen-Houang:Carnet de notes de Paul Pelliot:Inscriptions et peintures murales. 6 vols. Collège de France, Instituts d′Asie, Centre de Recherche sur l′Asie Centrale et la Haute Asie, 1981-92.。伯希和的调查非常详细,有石窟的形式以及壁画中所见题记,甚至连后人的涂鸦都予以记录,其中有些内容在今天的洞窟里已经看不到了。

例如,在伯希和对莫高窟第398窟(伯希和编号145c窟)有如下记录:

【主室】在祭坛的前方,于背屏的中心在黑色榜题中写有一条吐蕃文题记,并带有竖向的附属物,由黑色环绕。但这一次是写于红色底面上的,其中可能包括一条现今已磨损的汉文题识。另一条类似的吐蕃文题记是画上去的,画于稍靠下部和右部的地方。我认为这些题记具有吐蕃占领时代的典型特点,在唐代的洞子中从未出现过。本处的题记残损甚重而使我无法抄录。③Paul Pelliot, Grottes de Touen-Houang:Carnet de notes de Paul Pelliot:Inscriptions et peintures murales. Vol. 5, p. 74.

需注意的是,伯希和明确指出佛龛前面存在藏语铭文题记以及与之连接在一起的竖写汉文铭文,像这样的题记框乃吐蕃统治时期独有之物。显而易见,T型结构是由题字框构成的。

值得注意的是,吐蕃文铭文写在黑色题记框内,汉文铭文书于红色题记框内,而且这些题记框不书于壁面之上,而见于佛龛的前面,具体来说位于台座前面。窃以为,这一特征与前文所言黄文焕先生于1980年揭示的莫高窟第365 窟题记框吻合。还有类似题记框,在伯希和记录的其他洞窟中也可见到。如他对莫高窟第251窟(伯希和编号103窟)有如下记录:

在佛坛的左侧和后部,介于塑像和一行地精之间,有一些横写的吐蕃文题记,如同在第104a窟(=敦煌研究院编号的第75窟,笔者注)的西侧一样。据我所知,这些题记仅仅存在于北朝的洞中,它们不是开窟时的原始题记,只出现在我所知道的老式石窟里,也可能与吐蕃统治时期(760-850)是同时代的。【佛龛】背面的吐蕃文题记的下面,有一条虽然并非最早写成的,但也很古老的竖写的汉文题记。(下略)④Paul Pelliot, Grottes de Touen-Houang:Vol. 3, pp. 41-42.

伯希和的记录还提到莫高窟第75窟(伯希和编号第104a窟):

吐蕃文铭文在佛龛旧的部分上,因而是洞窟改修前的东西。可是,从一开始是没有的,因为是改修过的,遮盖了旧的汉文的题记。①Paul Pelliot, Grottes de Touen-Houang:Vol. 3, p. 42.

汉文的题记框被吐蕃文铭文叠压,这与黄文焕先生在1980年所示T 型题记框是一样的。易言之,第251 窟和第75 窟里在佛龛前面的横写题字框中写有吐蕃文,且其下也有汉文题记框,这是很清楚的。

笔者在2011年冬夏赴现场调查了第75 窟,确认了伯希和先生指出的佛龛台座上的题记框,也确认吐蕃文铭文题记框下面有红色底上用黑线镶边的竖写题记框,但是,与其他竖写的题记框有些不同,显得相当窄②勘措吉:《莫高窟第75窟藏文题记考》,《敦煌吐蕃文化学术研讨会论文集》,兰州:甘肃民族出版社,2009年,第192页有照片,可资参考。。惜至今未对第251窟做现场调查。

再看伯希和对莫高窟第290窟(伯希和编号第121窟)的记述:

在祭坛前壁葱形装饰的檐口上,有一方由两三行组成的吐蕃文题识,由一个粗大的黑色题榜环绕,写成了很漂亮的方字,我仅在属于第101号洞风格的洞子中才见到过这样的情况。③Paul Pelliot, Grottes de Touen-Houang:Vol. 5, p. 11.

这里需要指出的是,佛龛(中心柱的佛龛)前面有吐蕃文铭文,但有无汉文铭文未见记载。以理度之,该铭文下面也应存在竖写的汉文铭文。笔者2014年12月得到了实地考察第290 窟的机会,得以验证伯希和所示吐蕃文铭文在佛龛台座前面的说法。依笔者的记录,原文有3行④但是,文字字体几乎不能读解,能确认的文字仅有(1)ros[+-5][-]ob’[+-16]so’[…](2)[…](3)[…]lo[…]。。吐蕃文铭文下之红底上有多行竖写题记框,尽管不能读解,但汉字笔记依稀可见。是以,第290窟、第251窟、第75 窟都有相同的吐蕃文题记+汉文题记的T 型题记框。另外,伯希和所言第101 窟,亦即敦煌研究院编号的第249窟,乃北魏开小型窟,主室最内侧设置了壁龛。

同样,第305窟(伯希和编号第137窟)之题记框在伯希和笔下有如是记录:

还应该注意的是第101 窟样式的壁龛上有吐蕃文的黑色题记框,因此,毫无疑问判定是属于吐蕃统治时期。⑤Paul Pelliot, Grottes de Touen-Houang:Vol. 5, pp. 53-55.

这里也没有汉文铭文的记录,事实上笔者现场调查时,吐蕃文题记框的下面汉文题记框是存在的。汉文题记框比较窄,好像在原来基础上重新再绘似的。竖写铭文2行,可以释读:

(1)慈悲宝函寺清信佛弟子

(2)吴兴子一心供养。⑥对该铭文的记载,又见于敦煌研究院编:《敦煌莫高窟供养人题记》,北京:文物出版社,1986年,第126页。

遗憾的是调查时由于疏忽而没有注意到底色。

对第238窟(伯希和编号第87窟),伯希和给予了如是记录:

佛龛前面的题记框的一部分能看见吐蕃文铭文。①Paul Pelliot, Grottes de Touen-Houang:Vol. 2, p. 30.

目前笔者尚未得到赴第238窟调查的机会,但据上述记录,这个吐蕃文铭文的下面很有可能汉文铭文也是存在的。

职是之故,把上述伯希和敦煌石窟笔记的记录和笔者的现场调查合并在一起,可以得出如下结论:(1)吐蕃文书于黑线镶边的题记框,汉文则以红色底上黑线镶边的情况比较多;(2)题记框位于佛龛前面。具有这两个特征的T 型题记框在石窟中多见。第75 窟、第251 窟、第290 窟、第305 窟、或许238窟也是,再加上黄文焕先生所揭示的第365窟,总共在6个洞窟内存在上述的T型题记框。

四、T型题字框的种类

应该注意的是,同样的T型题记框,在此前已经引起注意的榆林窟25窟之题记框却不具备这一特征,榆林窟第25 窟的情况是T 型题记框书壁面之上,而竖写汉文题记框幅比较宽,也不是红色底②题字框照片参见中国敦煌壁画全集委员会编:《中国敦煌壁画全集7 敦煌中唐》,天津:天津人民美术出版社,2006年,图版82。。还有沙武田先生介绍的第331窟和第93窟等的题记框判断是位处甬道南壁和龛内屏风画上。果若是,则该T型题记框应视作壁画的说明,与本文所言性质不同③第93 窟的题字框图片和线画参见沙武田、赵蓉:《吐蕃人与敦煌石窟营建――以莫高窟中唐第93 窟为考察中心》,《藏学学刊》第7 辑,2012年,第31~34 页;赵蓉:《莫高窟第93 窟龛内屏风绘内容新释》,《敦煌研究》2012年第1 期,第25~32 页;沙武田:《吐蕃统治期敦煌石窟研究》,北京:中国社会科学出版社,2013年,第336~341页。。(严格的意义上性质是不同的)

另外,佛龛前题记框之功能何在呢?很遗憾,吐蕃文题记、汉文题记大多数都已经脱落的看不见了,但作为例外的第75窟、第365窟的吐蕃文题记在某种程度上还残留了些。首先,第75窟题记如下:

(1)弥勒化身的御堂的施主

(2)楊 beng’co’i rkyo[?][…]④笔者在现场调查时读的原文如以下:(1)byams pa sprul pa’i gtsug lag khang gi yon(2)bdag yang beng ’co’I[rkyo][-]。 参见Kazushi Iwao, Nathan Hill, Tsuguhito Takeuchi(eds.), Old Tibetan Inscriptions(Old Tibetan Documents Online Monograph Series Vol. II), Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, 2009, p. 78。图片见勘措吉:《莫高窟第75 窟藏文题记考》,《敦煌吐蕃文化学术研讨会论文集》,兰州:甘肃民族出版社,2009年,第192页。

依题记内容,佛龛上的题记框是洞窟开凿或修复之“施主”所为,乃专门为杨beng 之题名而制作的。再看第365窟的题记:

(1)万能的圣神丘比的皇朝天子[…]供养[‥]全部的有情的福德[…]洪辯

(2)一家在壬子(832)年的春天设置御堂,在甲寅(834)年的冬天[…],[…]的仲冬,做了佛像的开眼法要。①原文如下:(1)/:/ ’phrul gyI lha[br]tsan pho //khr[i]gtsug lde brtsan gy[I]sku r[i]ng la //[lha sras-]s[ku]yon[du]//[-mo? la phyag][+-7][’i]sems can thams chad gyI b[sod][+-30]hong ben /(2)sgos / gtsug lag khang ’dI / / chu pho[b]yi[I]o’I[d]pyid na[s]b[ts]ugs t[e]/ / shing pho stag gI lo’i ston[tshar? gy?+-5 nas]// st[o]n sla ’br[i]ng[-]la // sku gzugs spyan phyed te // zhal bsros so /这个原文是根据笔者2010年12月的调查和2011年8月武内绍人、西田爱(神户市外国语大学)和笔者的共通调查,完善了此前出版的Kazushi Iwao, Nathan Hill, Tsuguhito Takeuchi(eds.), Old Tibetan Inscriptions(Old Tibetan Documents Online Monograph Series Vol. II), Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, 2009, p. 77。在这之后还有一个藏文铭文,与本文无关,略而不赘。

众所周知,第365 窟是排出敦煌佛教界的大人物洪辩的吴家窟主,上下三层(第16、17 窟、第365窟、第366窟)的第2层②藤枝晃:《敦煌千佛洞の中興――張氏諸窟を中心とした九世紀の佛窟造營》,《東方学報》第35卷,1964年,第91~106頁;石璋如:《莫高窟形》,“中央研究院”历史语言研究所,1996年,图126~127、139。。根据这个题记推断是吐蕃统治敦煌时期公元832年开凿的,完工于公元834年。在此情况下,题记的功能是为了说明石窟的缘起和开凿时间等等而制作的。

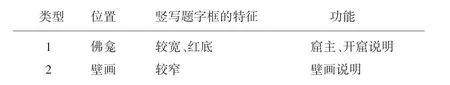

总之,T型题记框可以分为2个类型,其差异处如下面的图表。

当然,上表所言差异处只是大体归类,自然存在例外。比如竖写的题记框的类型1的特征是比较宽,但并非全部如此,如第75窟、第305窟就显得比较窄。

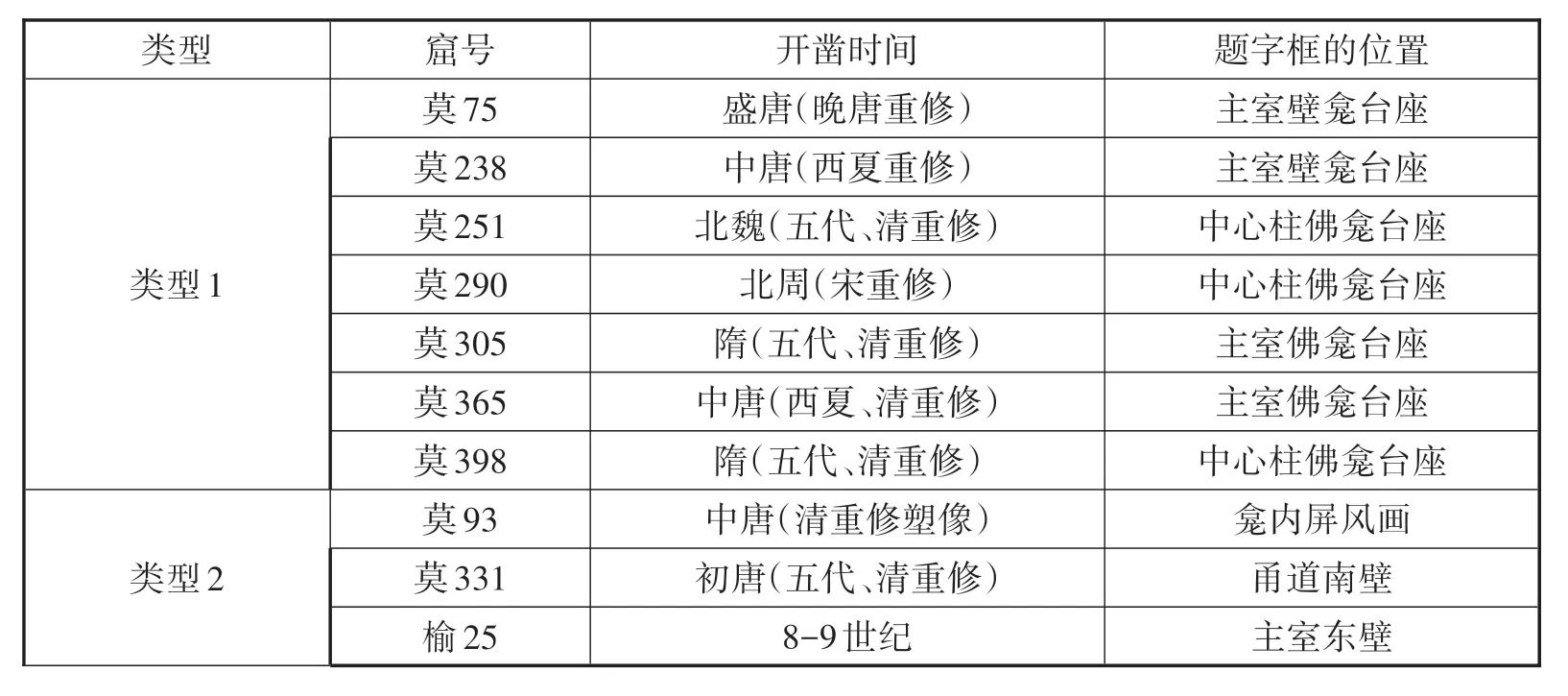

那么,在这里想返回到伯希和的记录里来,伯希和几度提及这些题记框很明显是之后加上去的,如是,题字框与窟的开凿不一定有关系,倒不如说与窟的改修有关。另外,与此相关,应注意的是,这样的题字框乃伯希和所言“只出现在我所知道的老式的石窟里”(第251窟)。事实上,到现在为止,已经判明的发现有题字框的洞窟,可见如下图表。

据上表,凡具有类型1 题记框的洞窟大多为早期开凿,诚如伯希和所言,这种类型的题记框出现在老式的石窟中是符合情理的。

概言之,凡出现类型1 题记框者,一般是重修时根据修主的需要而添加上去的,特别是北魏开凿的洞窟,在吐蕃统治时期(786~848年)已经毁坏严重,予以重修当不足怪。但也未必全是旧窟重修,如第365窟就是个例外。

可是,这里又出现了问题。类型1在开凿时期也被利用的话,在吐蕃统治时期开凿的其他洞窟同样应该在佛龛内出现相同的T 型题记框。根樊锦诗、赵青兰的研究,吐蕃时期开凿的洞窟有57个①樊锦诗、赵青兰:《吐蕃占领时期莫高窟洞窟的分期研究》,《敦煌研究》1994年第4期,第76~90页,尤其是第90页的附表。参见藤枝晃:《敦煌千佛洞の中興――張氏諸窟を中心とした九世紀の佛窟造營》,《東方学報》第35 卷,1964年,第17~18 頁;史苇湘:《关于敦煌莫高窟内容总録》,《敦煌莫高窟内容总録》,北京:文物出版社,1982年,第181页;沙武田:《吐蕃统治期敦煌石窟研究》,第8~9页。。可是,除了本文列举的第238窟和第365窟之外,从其他洞窟中未见T型题记框②起码伯希和敦煌石窟笔记中是没有的,还有,沙武田最近出版的《吐蕃统治敦煌时期的石窟研究》的专著中也没有这样的例子。。另外,笔者也对一些吐蕃统治期的石窟进行了实地调查,除了未调查的第238 窟外,现在还没有发现第365 窟以外的例子。何以如此,笔者至今还没有令人信服的说明,有待今后进一步的实地调查。

另一个问题是吐蕃文铭文和汉文铭文之间的关系。例如,第365窟的汉文铭文和吐蕃文不同,从洪辨念诵的《佛说回向轮经》来看,汉文和吐蕃文肯定是同时代的东西,但在内容上与吐蕃文并不一致,抑或为相补关系。那么,其他题字框又是怎样的呢?尚需今后亲临现场调查予以确认。