无名氏而有故事的绝域诗歌*

——黄文弼拓藏叶城诗刻考

2020-03-25许佩铃

许佩铃

引 言

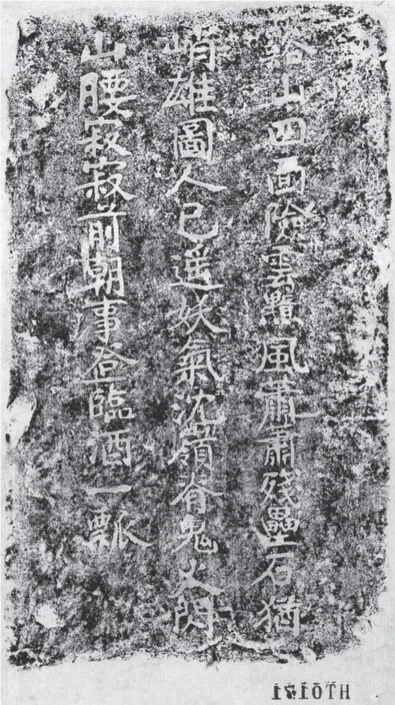

著名考古学家、西北史地学家黄文弼先生(1893-1966)自1927年以来,前后四次进入新疆考察,其收获与收藏的石刻文献是研究西域文史甚为珍贵的资料,广受学界瞩目,迄今已有许多突破性的研究成果①如黄文弼本人对于这些石刻拓片的研究,见于《吐鲁番考古记》,北京:中国科学院,1954年;《塔里木盆地考古记》,北京:科学出版社,1958年。后人的研究成果,如耿世民:《回鹘文〈土都木撒里修寺碑〉考释》,《世界宗教研究》1981年第1 期,第77~83页;孙文杰:《〈福珠哩殒难碑〉相关人事考》,朱玉麒主编:《西域文史》第十一辑,北京:科学出版社,2017年,第327~338页。。其旧藏的上千种珍贵拓片现为新疆师范大学黄文弼中心收藏,尚在整理编目之中。除了广为学界关注的诸多珍贵而著名的拓片外,也有一些并不为世所知、初看无从考订的石刻资料。编号为HT0171、题名为“石刻诗”的无名诗拓片即是一例(图1)。该拓片的文字内容如下:

谿山四面险,云黯风萧萧。

残垒石犹峭,雄图人已遥。

妖气沈岭脊,鬼火闪山腰。

寂寂前朝事,登临酒一瓢。

拓片墨拓部分宽高20×35厘米,楷书三行,字体朴拙粗率,内容是一首既无题目、又无作者与年月题识、且诗中也未见任何具体时地信息的五律,乍看最是无从考其来历的。但可以“绝处逢生”的特殊之处在于,在新疆师大黄文弼中心接收黄先生后人无偿捐赠而初编的藏拓表格中,有一条根据背后贴签而加的特别的备注:“邓缵先发现,原6份,接收1份。”

图1 黄文弼拓藏叶城“诗刻”

然则邓缵先是何许人也?黄文弼先生为何要特意注明是由他发现的呢?幸运的是,这一线索最终被证明是有意义的。这一无名拓片连同背后发现与收藏的故事,可以带我们回到时空遥远的西域考古现场,其中的故事亦自有其独特的意味。

一 邓缵先1919年的考察

邓缵先(1868—1933),字芑洲,广东紫金县人。宣统元年己酉(1909)科拔贡,民国三年(1914)九月,应内务部第三届县知事试验,取列乙等,分发新疆。次年七月,他抵达迪化,曾先后出任乌苏、叶城、疏附、墨玉县知事和巴楚县县长。民国二十二年(1933),在南疆暴乱中,卒于巴楚任所。邓缵先在新疆期间,先后编成《乌苏县志》(1920)、《叶城县志》(1922),著有《叶迪纪程》(1921)、《毳庐诗草》(1924)、《毳庐续吟》(1928)、《毳庐诗草三编》(1930)①关于邓缵先的生平及其编纂新疆地方志的开拓之功,可参廖基衡:《邓缵先和乌苏县志》,《新疆地方志》1991年第4期,第71、74页;崔保新:《沉默的胡杨——邓缵先戍边纪事(1915—1933)》,北京:社会科学文献出版社,2010年;赖洪波:《邓缵先文化援疆实践的历史考察与思考——以邓缵先修纂地方志为例》,苏全贵主编:《光到天山影独圆——邓缵先精神研讨会学术论文集》,北京:社会科学文献出版社,2014年,第202~215页;杨石健《浅议邓缵先修志及其对地方志史学的贡献》,苏全贵主编:《光到天山影独圆——邓缵先精神研讨会学术论文集》,第224~232页。。

邓缵先独立编纂的《乌苏县志》是民国时期新疆地区编成并刊刻的唯一一部县志,被誉为“绝域之绝业”。他编纂的《叶城县志》却未得刊刻,今只存残本。建国后新编《叶城县志》将之作为附录摘录,脚注中述此残本得来的缘起云:

1962年,为解决中印边界问题,有专家携带民国时期的《叶城县志》来叶城,县委书记薛义峰得知后,组织人员星夜抄录,遂留下这一珍贵资料,这本《叶城县志》共8 卷,残留4~8 卷,约5.3万字,此志稿抄录公文较多,最有价值的是其卷五教育类和卷八杂录类,包括教育、古迹、金石和县知事邓缵先调查麻扎达拉卡边界屯务及沿途所见的日记等篇。②叶城县地方志编纂委员会编:《叶城县志》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1999年,第670页。

又《修志始末》云:

民国5年(1916),叶城县知事邓缵先编著的《叶城县志》(手抄本)共八卷,现仅残留4~8卷,约5.3万字,较有价值的仅有教育、古迹、金石等,其他多抄录公文,内容简略,难成系统。③《叶城县志》,第709 页。《修志始末》所言编纂时间误,因志中已附其《调查八扎达拉卡边界屯务暨沿途情形日记》(1920年10月17 日—1920年12月26 日),此志当编成于1922年。可参崔保新:《沉默的胡杨——邓缵先戍边纪事(1915—1933)》第十二章《生平年表》,第365页。

由此可知,新编《叶城县志》的附录中对这一残本也只是节录。但就在这部分节录中,却恰有邓氏发现这一拓片的过程与时地的详细记录,见于卷八《杂录类·金石》中:

城西南二百三十里穆蒙克庄,居民二百余家,旁临提滋拉甫河。又西四十里半山间有废垒一处,上倚峭壁,下临绝涧,四面险阻,仅一小径可通。相传前清中叶(实系明嘉靖十八年),酋长名米孜也巴伯克,益占据自雄,驱民力役,砌石为垒,墙高八九丈,厚丈,长五百余丈,可容千人。□台数处,周围五里。酋长暴虐嗜杀,时出劫掠,又置土坑陷人,负固十余年,后大兵来讨,乘夜潜逃,莫知所终。居民云:断垣处常见怪兽,夜间发现光焰,旋起旋灭,或疑当地埋藏金银,掘之无获。民国八年十二月,因查勘煤矿纤道登览,于垒南墙阴得一砖,刻楷字三行,颇剥蚀,认是一诗云:“溪山四面险,云暗风萧萧。残垒石犹峭,雄图人已遥。妖氛沈岭脊,磷火闪山腰。寂寂前朝事,登临酒一瓢。”不著题者姓名及年月,诗不甚佳,而凭吊之感溢于言外,姑备录之④《叶城县志》,《附录·民国〈叶城县志〉辑录》,第679页。原文句读有误,兹径改。。

这里记载发现的砖刻五律,当即此旧藏拓片①崔保新:《沉默的胡杨》第七章《庄严国土》有《叶城县志》专节,介绍县志,亦据此附录引录此段,然句读沿误,第180~185页。。唯“磷”字,验之原拓片,当作“鬼”。而邓氏曾在所撰《叶迪纪程》中详辨戈壁之磷火:

夜行戈壁,常见路旁有火光,相距数十丈,即近视之,则远如前,或消灭,盖磷火也。“磷”,古作“粦”。《说文》曰:“鬼火也”。《列子》曰:“马血之为转粦也,人血之为野火也”。《淮南子》曰:“老槐生火,久血为磷。”许注:“兵士之死,血为鬼火。”高曰:“血精在地,暴露百日则为磷,遥望炯炯若然火也。”郑元祜诗“边尘暮尤黑,鬼磷出霜草”是也。②邓缵先:《叶迪纪程》,上海:华东师范大学出版社,2012年,第33页。但通观此书,字义训诂多为附注,此段中间考“磷”字或本为注文,此姑据整理本引录。

或因有此先行知识而误录“鬼”为“磷”乎?

邓氏善诗③苏全贵主编:《光到天山影独圆——邓缵先精神研讨会学术论文集》专列“诗词研究”部分,收有多篇论文赏评邓缵先写于新疆的边塞诗词。,评诗自切,诗作本身确乎不佳,拙率颇类初学。首联上句三仄,下句三平,实不合律。其次,颈联以“岭脊”和“山腰”相对,看似字字相应而工,实则这两词似皆罕见入诗,如此生硬作对,唯显刻意,且失之工雅。此外,以“登临酒一瓢”作结,将诗境结束于无诗意的动作,语完而意辄尽。倘比读许浑五律名篇《行次潼关驿》“红叶晚萧萧,长亭酒一瓢”用于开篇而以“犹自梦渔樵”为结,“尤有远神”④罗时进笺证:《丁卯集笺证》卷二,北京:中华书局,2012年,第123页。笺证引《唐诗惬当集》卷五希斋评:“落句说到‘梦渔樵’尤有远神,俗笔定不解如此住。”第125页。,单看起结词句颇类,而行布不同,优劣之理或可觇。

然若回到历史,联系上引邓氏对发现之处的记叙,却见得此诗并非泛泛怀古,而确乎切境。首联正合废垒“上倚峭壁,下临绝涧,四面险阻,仅一小径可通”之势,“雄图人已遥”指昔日占垒自雄而后潜逃、莫知所终的酋长,“妖气”和“磷(鬼)火”即指居民传言中的“夜间光焰”,处处写实。故邓氏虽不赏此诗,仍称许其“凭吊之感溢于言外”。

邓氏《毳庐诗草》多“叙述塞外风景”⑤见《毳庐诗草·略例》。《毳庐诗草》虽刊于民国十三年,然所收诗“随作随录,未有次第”,编次乃按体分。与“继续吟咏”(见《略例》)的《毳庐续吟》对照,诗当作于此一时期。,对古物的兴趣闪现在诗集之中,在叶城任内所作诗中,与此诗在情调内容上可参读的,如《己未(1919),土人掘获铁铠甲五百四十三片,角弓一,楛矢三,古铜壶一,重二斤十一两,铜碗二,半就剥蚀,作诗纪之》:

不知何代物,出土纪奇盘。夕照铜壶冷,秋风铁甲寒。霸图留古器,战垒剩危峦。几度摩挲认,沙沉字迹残。⑥邓缵先:《毳庐诗草》卷二,上海:华东师范大学出版社,2012年,第56页。

七绝《旧垒》,或亦咏此地:

旧垒荒凉绝漠间,阴风猎猎万重山。断垣衰草秋寥落,日暮牛羊自往还。①《毳庐诗草》卷三,第105页。

此外,还值得注意的是邓氏在《略例》中特言明:“塞外碑碣,大半剥蚀,编中只《天山碑》一首,余均从略。”从此,既可见邓氏对属于“塞外风景”之碑碣古物的重视,亦可知他或曾有诗咏及碑碣而未收入诗集。

二 黄文弼1929年的考察

十年后,这一字砖再次进入考古者的视野。

1927—1930年,黄文弼先生随中瑞西北科学考察团第一次赴内蒙古、新疆考察,于1929年7月来到叶城。他在考察日记中详细记下了这一字砖从发现到疑伪的过程:

7月7 日:早起赴县署访吴县长,谈及署中所存古物……下午3 点赴县署,吴县长又出署存铜壶、弓矢、字砖等项相示,云皆出自穆蒙克庄石垒中……尚有铁甲片1包、楛矢角弓各1,字砖1块,皆出是处。字砖在后,盖咏石垒之诗,刻于砖盖,视不甚古。以天晚,未及摄影。②黄文弼遗著、黄烈整理:《黄文弼蒙新考察日记(1927—1930)》,北京:文物出版社,1990年,第458页。

7月14日:傍午至县署拓字砖(字砖疑不古,非检视地形不能明白),又铜壶弓矢摄影1张。③《黄文弼蒙新考察日记(1927—1930)》,第462页。

7月20日:抵木萌克庄,住于乡约家中。④“木萌克”当即上文之“穆蒙克”。

7月21日:上午8点同乡约前往查看石垒,沿河西岸西南行,9点向南偏西20°行,10点15分抵石垒。垒依山为垣,傍临提子拉普河,河西南东北流,墙即在西南、南、东三面,余临河。一面无墙,有小垣围之,高10余丈,长275步,宽2.8米,以石砌之。西有炮台一座,盖以防御外人者,溪涧甚深,西里许有庄名库木土块,约50 家。城名米仔也甫伯克,相传清中叶(此地人称为太平年间)为其所筑,与叶城东城10 余里阿西母土块之可刚为一时所建云。外人亦曾来游历,掘视无物;前叶城邓知事亦曾发掘,深及4尺许,皆山石。此城建以为守御,为时不久,当无古物。惟据叶城古迹古物报告,在垒旁发现字砖,以询之乡约,据云知事来时,渠与同来,不见拾有何物。余巡视此城,既无瓦片,又无砖块,此字砖从何而来?故余疑字砖为伪物,或邓先生自为之以骗人耳。⑤《黄文弼蒙新考察日记(1927—1930)》,第466页。

“叶城邓知事”即是邓缵先,尽管黄文弼日记中并未引录字砖之内容,但两相对照,所述为此拓片当可无疑。黄文弼在考察中见到了已经收藏于叶城县署的字砖并据之拓得拓片,还亲临发现地“旧垒”考察求证。此拓片的产生与递传之迹由此可明。但黄文弼从开始就怀疑字砖非古物,又结合实地考察,更认为是邓氏伪造。或许正因存疑,他才以贴签特意注明此拓片的发现者。

黄文弼先生1957年据1928年至1929年在塔里木盆地考察的记录编纂而成的《塔里木盆地考古记》中也有类似的记述:

余抵叶城后,县署示以本县出土之遗物,……一为叶城县南萌木克庄石垒中所出之铜壶、弓矢、字砖等。①《塔里木盆地考古记》,第56页。“木”原作“本”,似为排印形讹。

次日,又单骑访萌木克旧城,萌木克庄在奇盘庄东南山中,由奇盘东南行七十里至西河里庄,均为山道,庄临提仔拉普河东岸。又五十里,向南沿河行,约十余里至萌木克石城,城在河西岸,面临提仔拉普河,河向东北流,墙依山为垣,西南、南、东三面临河。有小城垣,高十余丈,东墙长一六五米,以石叠之。西有土墩一座,盖为守望之所。往西里许,有一村落,名库木土块,约五十余家,城名米仔也甫伯克,相传在清中叶为伯克所筑,与叶城十余里阿西木土块之可刚,均为一时所建。此地未发现任何遗物,连陶片亦不见,盖为近代之物。县署所藏在石城旁所发现之字砖,当亦近代物也。②《塔里木盆地考古记》第六章《皮山叶城及巴楚等地》之《奇盘庄佛洞与萌木克石城》,第58页。

其中之“萌木克”当即“木萌克”。黄文弼先生再次认定此字砖为近代物,因而在《塔里木盆地考古记》的《遗物说明》中也没有收入此字砖。

据邓氏所言,他是在查勘煤矿纤道时偶然发现这块字砖的,并非是在与乡约同来发掘之时。且他已评诗不甚佳,应非其自作造伪。黄文弼或许只看到了“叶城古迹古物报告”,而未见邓氏在《叶城县志》对此发现过程的记录,遂疑其作伪。然其言此为近代之物或近实情。

发现地附近的“木萌克(穆蒙克)”庄,光绪三十三年(1907)所绘《叶城县图》标为“木萌克”,在听杂布河沿岸,听杂布河即提拉孜普河③王树枬等纂修:《新疆图志》卷六九《水道三》:“光绪三十三年夏,《叶城县图》将听杂布河作提滋拉普河”,朱玉麒等整理,上海:上海古籍出版社,2015年,第1265页。,宣统元年统合印制的《新疆全省舆地图》中的《叶城县图》承之④《新疆图志》所附《新疆全省舆地图》“舆地图五十二”,可参朱玉麒《整理前言》,第9~10页。而由《新疆图志》卷六九所引可知,此叶城县图当为光绪三十三年所绘,《新疆图志》盖承之。。《叶城县乡土志》“水”下载:

提孜拉普河,发源于黑黑孜将千界山内,千余里出山口,由乌素里叙及穆蒙克各小庄,绕流县城西侧,盘旋数百里至巴楚州,属之麦盖提出境。⑤《叶城县乡土志·水》,中国社会科学院中国边疆史地研究中心编:《新疆乡土志稿》,北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1990年,第648页。

《新疆图志》亦据之记载:

(提滋拉普河)西流,怕霍普水、布隆水、玉隆水合而东北流来入之。又西流,经穆蒙克东南,分渠北流,廒厦斯、廓厦斯二水合而东北流来入之。⑥《新疆图志》卷六九《水道三》,第1266页。

《新疆图志》且提及叶城有“穆蒙克草湖一”①《新疆图志》卷六六《土壤二》,第1213页。,可见“木萌克”是当地久已有之的地名。此地现汉译名为莫木克(Momuk),今属于柯克亚乡。今人新纂《叶城县地名图志》云:

地名属维吾尔语,意为“刺草滩”,从前这里刺草丛生,故名。1950—1958年属七区莫木克乡,1958—1984年属柯克亚公社十一大队,1984年底至今为柯克亚乡莫木克村委会。②叶城县人民政府编著:《叶城县地名图志》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2011年,第277页。

又据叶城的历史沿革,此地在清光绪十年建县初期属于郭厦斯庄③《叶城县地名图志》中《叶城县概述·历史沿革》载“郭厦斯庄”:“辖6个小庄,辖区即现今柯克亚乡的巴什果蕯斯、阿亚克果蕯斯、莫木克、阿其克拜力都、喀喇尤勒滚5个村民委员会。”第8页。。当即邓瓒先与黄文弼提到之处。

参考邓、黄二人的记叙,以地形论,此废垒深处奇盘山中,上倚峭壁,下临绝涧,依山傍水,易守难攻,故容易成为据乱之地。如乾隆二十一年(1756)平定回部大小和卓之乱中,将军兆惠驻叶尔羌城东黑水营,与敌相持,便因“侦知城南英峨奇盘山贼牧群所在,谋袭之充军实”④《新疆图志》卷一〇五《兵事一》,第2120页。《西域图志》卷一八“疆域十一”载乾隆《御制我军诗》自注云:“将军兆惠以贼游牧在城南英峨奇盘山,计乘虚袭贼辎重制贼。”钟兴麒等校注《西域图志校注》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2014年,第369页。又昭梿撰、何英芳点校:《啸亭杂录》卷六《平定回部本末》亦载:“侦知贼蓄在城南棋盘山,欲先取之以充军实”,北京:中华书局,1980年,第150页。。或此“占据自雄”之酋长即大小和卓之乱中据山为贼者?虽不能遽定,然度其地理形势,其守御自固之情形亦当大体相类也。

综上,黄文弼亲自捶拓并珍藏至今的这一叶城诗刻,虽然原刻尚无从寻迹,诗歌作者及诗中的“前朝事”也不能详考,但隐藏在这一拓片背后诗刻的发现与再发现、著录与疑伪、流传与收藏的故事,却使这首无名的诗变得立体而鲜活起来,丰富了我们对黄文弼先生在考察过程中收集和考辨拓片具体过程的认识。同时,这首汉文诗歌在遥远西域的传播本身,也以无名者悠长的怀古意味将中华文化在绝域之地的影响绵延下来,直至今日。