辽上京宫城南门门楼基座做法初探

2020-03-24王文丹

王文丹

一、柱洞形制的简介

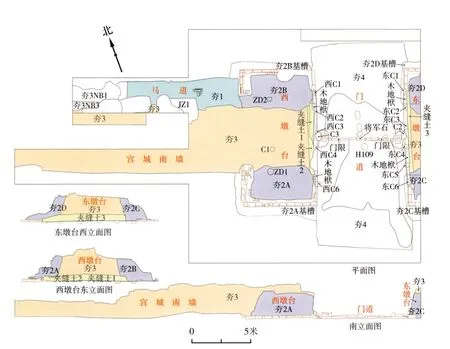

辽上京宫城南门遗址(图一)①由东、西两侧的墩台、中间的单门道和登临墩台的内侧(北侧)马道三部分组成,已揭露西墩台南北长11.8、东西宽6.7、残高2.1-3.3 米,墩台各面边壁包砖。通过仔细清理和分辨,在西墩台残存夯土台面上发现一列进深方向的柱洞,现共存3 个,从南至北编号分别 为ZD1、C1、ZD2。C1 位 于夯3 南部,圆形坑,坑壁为直壁,现存深度0.12 米,直径0.4 米。ZD1 位于夯2A 北部,平面呈圆形,柱洞壁为直壁,填土为疏松的黄褐色土,残存被火烧过的黑色焦渣,现存深度2.15 米,直径0.4 米。ZD1 底部发现一平石础,石础正中有孔,直径0.12米,石础上残存木柱痕迹。ZD2位于夯2B 南部,平面呈方形,柱洞壁为直壁,填土为较为致密的灰褐色土,现存深度为0.65 ~0.73 米,东西长0.4、南北宽0.25 米。经解剖,柱础挖有基坑,坑深0.28 米。C1 底部发现一平石础,长0.82、厚0.2 米,已断裂,其上残存木柱痕迹(图二)②。简报根据柱洞间距和墩台夯土的破坏程度判断,其上原应有4 个柱洞,并提出墩台上的木构门楼建筑或其“平坐”采用永定柱的观点③。

图一 辽上京宫城南门遗址遗迹平面及立面图

图二 西墩台夯土、柱洞结构关系图

二、柱洞属性的探析

辽上京宫城南门墩台上的柱洞遗迹的属性还可作进一步探讨。但在此之前还需说明的是,ZD1、ZD2与C1 并非“同期建造”,我们也并不知道建造各期间的时间间隔。本文的讨论以三个柱洞属于“同期工程的不同营建程序”为前提展开。

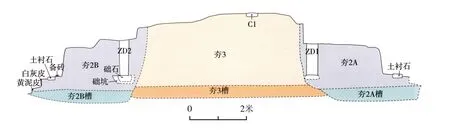

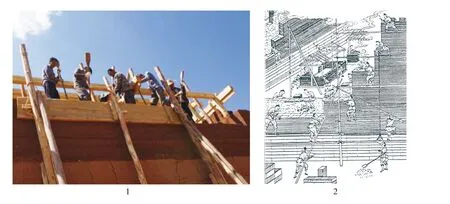

从城墙筑造的角度思考,归纳出以下四种需要立长木的情况,即夹持模具的立杆(图三,1)④、作为工作平台的棚阁⑤(图三,2)⑥、增强夯土整体性的立柱以及支撑平坐的永定柱。但从使用方法、柱子尺寸、立柱位置等方面考虑,前两种情况可以被排除。首先,无论是夹持模具的立杆还是作脚手架用的棚阁,都是“用毕即拆”,不会长期保留。而在墩台南北两端柱洞里尚存柱础石,或底部有础坑遗迹,说明此立柱应长期使用。其次,参考贾亭立⑦整理所得数据,立杆直径一般为0.06-0.08 米,而础坑直径为0.4 米,在尺寸上有很大出入。此外,夹杆与棚阁立柱位于城墙外侧,而柱洞遗迹在墩台里面,立柱位置也不一致。因此,这些柱洞遗迹应不是模具立杆或棚阁留下的。

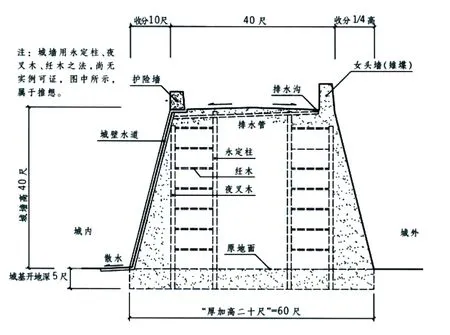

《营造法式·卷三·壕寨·城》载:“城基开地深五尺,其厚随城之厚。每城身长七尺五寸栽永定柱长视城高,径一尺至一尺二寸,夜叉木径同上,其长比上减四尺各二条。每筑高五尺横用絍木一条长一丈至一丈二尺,径五寸至七寸,护门瓮城及马面之类准此”⑧。徐伯安与郭黛姮将“永定柱”释为“土城中的立柱”;“夜叉木”释为“夯土城墙中木筋的立柱”,但其具体型制待考。“絍木”释为“土城墙中横向联系的木筋”⑨。《中国古建筑名词图解词典》中解释永定柱为“栽入城墙内的木柱……起着木桩的作用”,将“城身”理解为城墙⑩。此处“城身”应是与城基、城顶相对的概念,城身是城上建筑与城基之间建筑结构的统称。从此条可知,永定柱是与夜叉木组合使用的固城构件,它们形制统一、排列规律,并与其他木构一起组成城身内的支架。

图三 夹持模具的立杆与棚阁

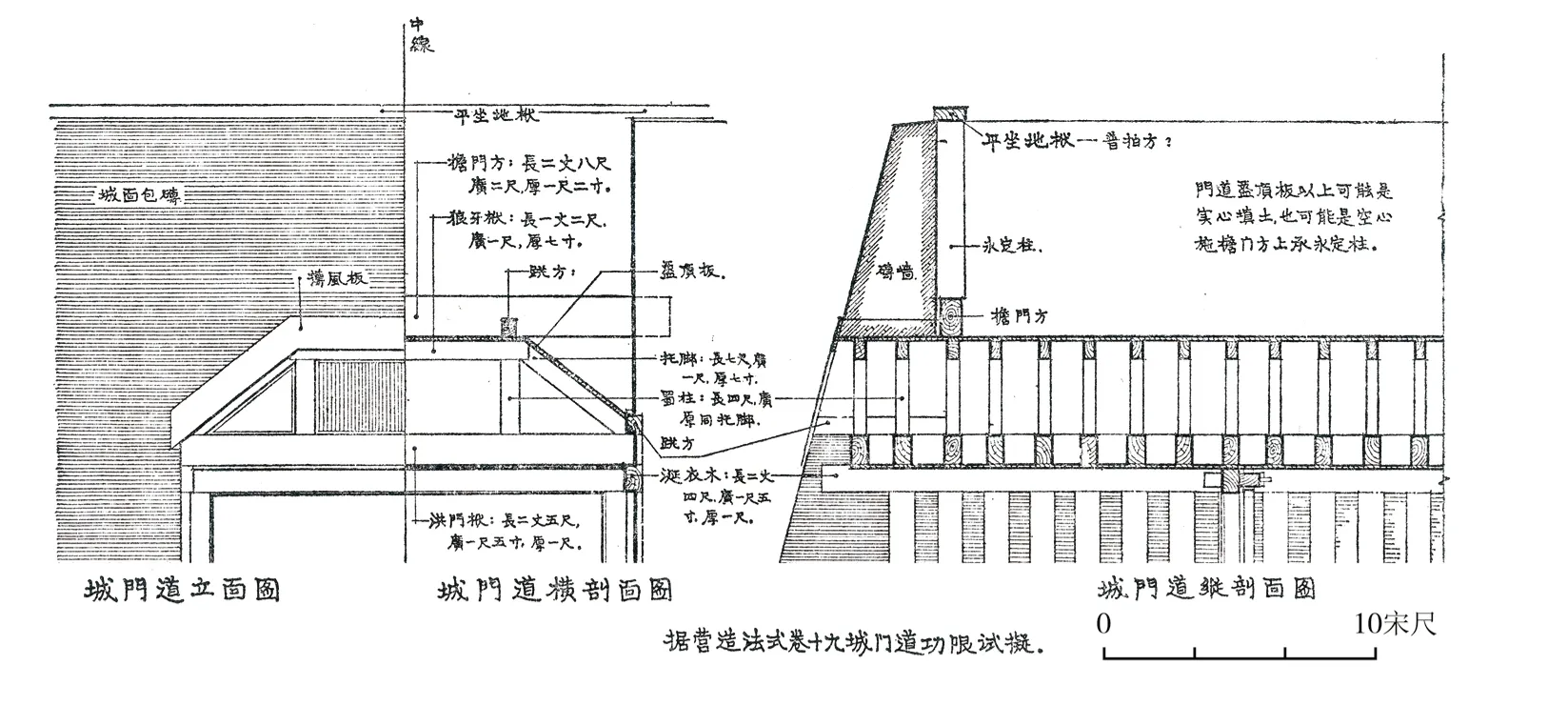

图四 宋代城门道构造示意图

这种在城墙内加埋立柱与横木之法,会增加墙体的整体性。在分布位置与栽柱深度方面,与辽上京所发现柱洞有一定相似性,暂备一说。

《营造法式·卷四·大木作制度一·平坐》载:“凡平坐先自地立柱谓之永定柱,柱上安搭头木,木上安普拍枋,方上坐斗栱”⑪。永定柱在词条中有明确定义,即自地面支撑平坐的柱子。“不是一种独立的平坐构造形式,似不存在‘永定柱造’……并不是支撑整个建筑,因此不应是建筑的主要承重柱,这与所谓的通柱造具有本质的区别”⑫。

在唐宋时期的图像资料中,常见城门墩台上建平坐。但在已公布的考古资料中,却较少在墩台上发现相应的柱洞遗迹。除却遗迹保存状况等因素外,或许存在支撑平坐的永定柱,并非“自地立柱”,而是待墩台夯筑一定高度后再立柱的情况。

《营造法式·卷十九·大木作功限三·城门道功限》⑬又载:“永定柱事造头口每一条五分功。”此条所载永定柱的功限属于“造作功”,永定柱应与城门道有关,其所费功限与每一条“长七尺广一尺厚七寸”的托脚相近,在尺寸上也应近似托脚。傅熹年先生曾据此条拟宋代城门道示意图(图四)⑭,永定柱在图中是立于檐门方上支撑平坐的短柱,这一复原方案与考古发现相符。由此推测,支撑门楼平坐的永定柱在使用方法上与支撑楼阁平坐的永定柱不同,而这三个柱洞的底部又近墩台底部,因此,它们应不是支撑平坐的永定柱留下的遗迹。

综上,在辽上京宫城南门遗址西墩台上发现的柱洞,应为增强夯土整体性的立柱留下的遗迹。

三、墩台内部结构的探究

1.同类墩台遗址资料的梳理

我们将年代在唐宋之际,且保存有柱洞遗迹的城门墩台遗址进行了整理,发现它们有如下特点(表一):首先,城门形制为过梁式。其次,柱础石多在城基上发现,柱洞底部在城基或至夯土底部。其三,参见渤海国上京城外郭城南垣东门和八连城外城南门址的柱洞纵剖面图,推测柱子一般垂直栽入。其四,部分础石表面还留有木炭痕迹。说明立柱在城门建造到废弃这段时间一直存在,这些立柱并非临时性构件。其五,对照柱洞数量、分布位置及墩台尺寸,柱洞的数量或许与墩台的规模成正比关系,如门墩南北长约12 米时,南北方向会分布3-4 个柱洞,但非绝对,如渤海国上京城外郭城南垣东门西墩台。其六,由柱间距数据可知,立柱的分布具有规律性。再参考渤海国上京城外郭城南垣东门址、渤海国上京城宫城11 号门址、渤海国上京城郭城正南门中央门址和定鼎门遗址北宋时期门址四例的柱间距数据,面阔方向的柱间距,与进深方向的柱间距存在不一致的情况。此外,定鼎门柱洞位于晚期墩台的补筑处,原木柱用于加固墩台。辽上京宫城南门西墩台的柱洞位置与之相似,其原立柱作用也应如此。这也证明了前文所作柱洞性质推断的合理性。

表一 同类墩台遗址上的柱洞遗迹数据表

再将墩台遗址的数据与《营造法式·卷三·壕寨·城》所载作对比,两者也存在不少相似之处:柱础石多在城基上发现,柱洞底部在城基或至夯土底部,这与“长视城高”的记载不谋而合。永定柱、夜叉木作为增强夯土整体性的构件,其留存也具有永久性。这些共性,可成为日后推断柱洞属性的依据。

不过,考古实例与书中记录也有差异:一是门墩上发现的柱洞多分布在进深方向,而书中侧重面阔方向的记载。二是一些数据存在出入,实例中柱洞或础石的柱径稍大于书中所录,柱洞或础石间东西方向的距离可能受门墩尺寸影响,或近或远。

需要说明的是,《营造法式》本是一部关防功料之书,编撰的目的在于节制工程费用,既未囊括、亦未详细介绍当时的建筑做法,非一部古代建筑全书。因此,《营造法式》中的数据可供参考,但不能生搬硬套。

2. 《卷三·壕寨·城》条的部分新解

从《营造法式·卷三·壕寨·城》中,我们可提炼出的信息一方面来自数据解读,永定柱与夜叉木各两条组合使用,夜叉木柱径与永定柱同,长度较后者短;夜叉木在用法上与永定柱存异。另一方面来自方位的解读,书中从城身面阔方向介绍了柱子的排布。然而,《营造法式》并未对二者的位置、使用方法等细节作介绍。因此,下文尝试结合考古发现,对《卷三·壕寨·城》条做部分新解,尝试复原城身的内部结构。

图五

图六

图七

首先是安放位置。永定柱与夜叉木同为城身中的立柱,书中仅从面阔方向介绍其排布,它们之间更详细的位置关系不得而知。但在考古实例中,柱洞的排布多为进深方向。

图八 《〈营造法式〉解读》中永定柱、夜叉木、絍木示意图

《〈营造法式〉解读》对永定柱与夜叉木的推想,在方向上与实例相吻合(图八)㉙。图中所示立柱在城基底部,永定柱栽于中间,夜叉木位于两端,受城墙收分影响,夜叉木较永定柱短四尺。然而,依据辽上京宫城南门址上的发现,位置靠近边缘的两个柱洞,其柱础石底面约与墩台夯土地面相平,居中的柱洞较浅,柱洞间存在高差。八连城外城南门址的柱洞也有中间较浅,两端较深的趋势。此外还存在柱础石分布在同一平面的情况。

因此,永定柱或分布于两端,夜叉木位于中部;栽柱时永定柱较夜叉木多栽入四尺,同时存在二者长度一致的情况。

其次是立柱数量。《营造法式》规定永定柱与夜叉木“各二条”,实例中南北方向两根、三根、四根、多根的情况都有,还存在不同位置栽柱数量不等的情况,并呈现出栽柱数量与门墩规模相关的趋势。所以,以确定两端为永定柱为前提,在实际施工中,或存在夜叉木数量如排叉木一样可随城墙设计而增减的可能。

综上,或可推测,《卷三·壕寨·城》条可理解为每城身长七尺五寸在进深方向栽永定柱、夜叉木各二条,夜叉木居中,较永定柱短四尺,永定柱比夜叉木多栽入夯土四尺。

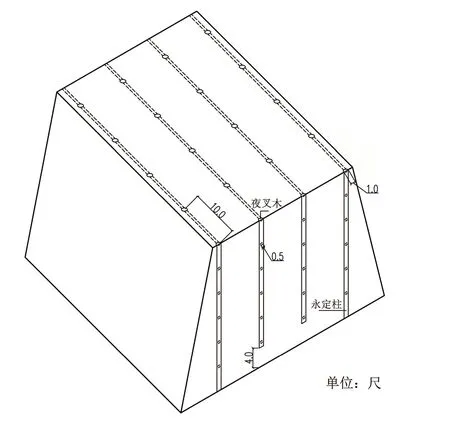

因上述资料未发现与絍木相关的遗迹,本文不对絍木有更多着墨,在复原中假定絍木沿面阔方向架设(图九)。

四、辽上京宫城南门楼基座可能方案

由相关图像资料可知,无论城上是单层或多层建筑,基座样式可被分为两型:

I 型:在门墩顶上建砖基,基上筑屋。敦煌壁画中墩顶四周砌垛口(图一〇,1)㉚,也有以栏杆取代垛口的案例(图一〇,2)㉛。在宋画中,墩顶四周或安有栏杆,或仅画建筑。

图九 城身内部结构复原示意图

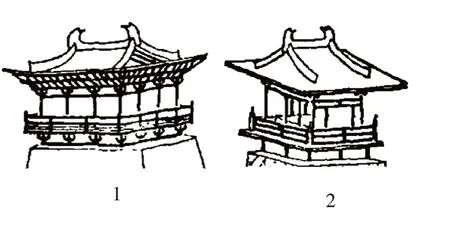

II 型:在城门墩顶建平坐,其上筑屋。平坐下有的是以斗栱支撑(图一一,1)㉜,或直接以木柱支撑(图一一,2)㉝。

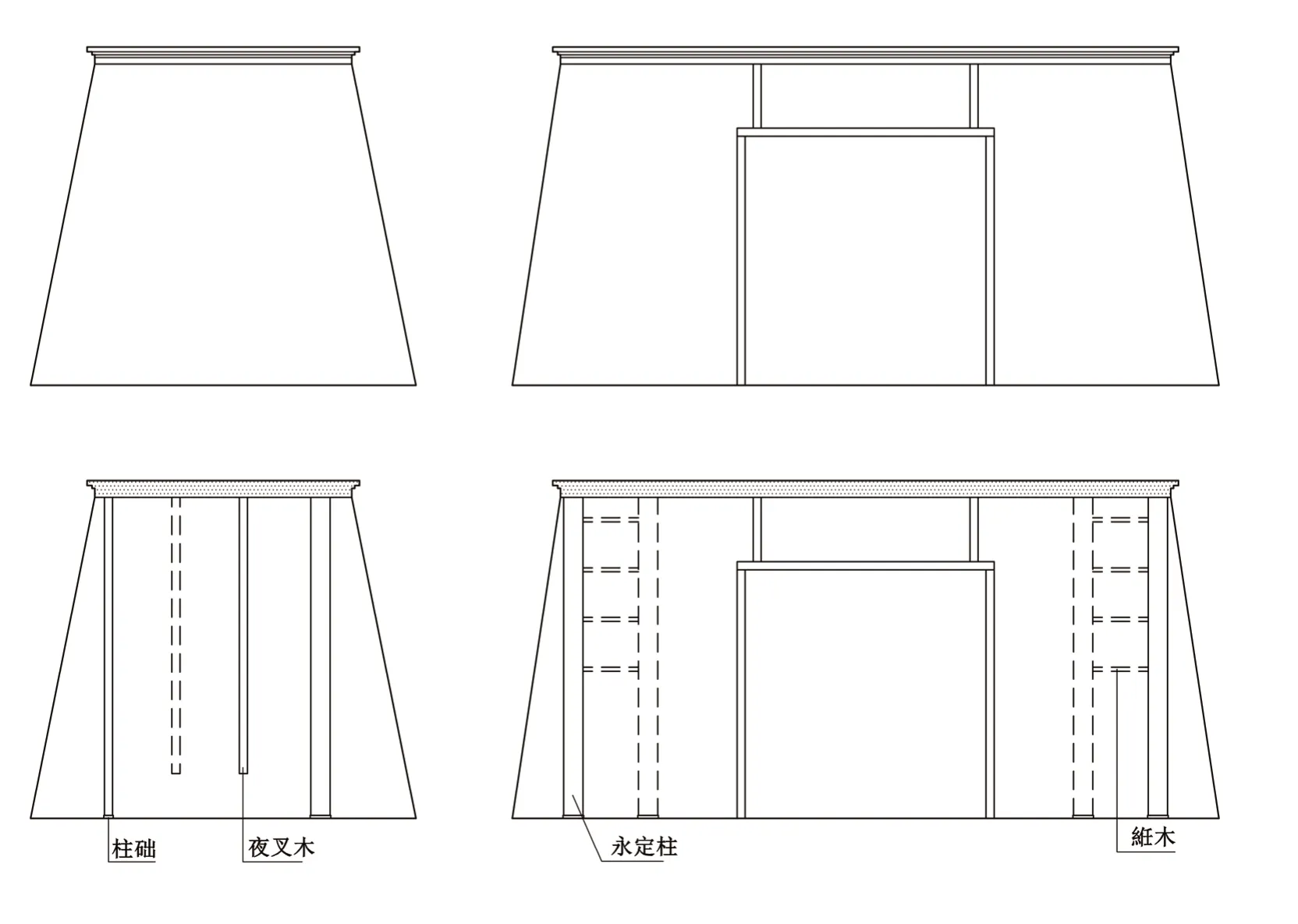

受墩台保存高度影响,我们暂无确凿证据排除平坐基座方案,因此,我们认为两种方案都有可能(图一二、一三)。

图一〇 砖基基座

图一一 平坐基座

图一二 平坐基座方案示意图

图一三 砖基基座方案示意图

五、小 结

1.辽上京宫城南门西墩台上柱洞的性质应为增强夯土整体性的立柱所留遗迹。

2.参考相关考古发现,尝试对《营造法式·卷三·壕寨·城》作进一步阐释,探究城身内部结构。推测永定柱与夜叉木条可理解为“每城身长七尺五寸在进深方向栽永定柱、夜叉木各二条,夜叉木居中,较永定柱短四尺,永定柱比夜叉木多栽入夯土四尺”。

3.依据有关图像资料,门楼基座可分砖基基座与平坐基座两型。结合上文对城身内部结构的探究,提出辽上京宫城南门楼基座存在两种可能方案。

综上所论仅一家之言。不到之处,还请方家指教。

附记:本文缘起于董新林教授的讲座,写作中得到导师周学鹰教授的指导,山西大学郝军军老师、东南大学贾亭立老师的提点,北京大学高勇同学和芝加哥大学郭嘉璐同学的帮助,以及第三届赤峰考古论坛和第八届李济考古学奖学金专家评审们的鼓励,谨表深切谢忱!

注 释

①中国社会科学院考古研究所内蒙古第二工作队、内蒙古文物考古研究所:《内蒙古巴林左旗辽上京宫城南门遗址发掘简报》,《考古》2019 年5 期,图七。

②中国社会科学院考古研究所内蒙古第二工作队、内蒙古文物考古研究所:《内蒙古巴林左旗辽上京宫城南门遗址发掘简报》,《考古》2019 年5 期,图五四。

③a.中国社会科学院考古研究所内蒙古第二工作队、内蒙古文物考古研究所:《内蒙古巴林左旗辽上京遗址的考古新发现》,《考古》2017 年1 期;b.中国社会科学院考古研究所内蒙古第二工作队、内蒙古文物考古研究所:《内蒙古巴林左旗辽上京宫城南门遗址发掘简报》,《考古》2019 年5 期。

④陆磊磊:《传统夯土民居建造技术调查研究》,西安建筑科技大学硕士论文,2015 年,图4.11。

⑤萧默:《敦煌建筑研究》,机械工业出版社,2003 年,第253 页。

⑥(英)李约瑟著,汪受祺等译:《李约瑟中国科学技术史第4 卷 第3 分册》,科学出版社,2008 年,图726。

⑦贾亭立:《中国古代城墙规制溯源》,东南大学博士论文,2012 年。

⑧(宋)李诫:《营造法式(一)》,商务印书馆,1954 年,第55 页。

⑨徐伯安、郭黛姮:《宋〈营造法式〉术语汇释——壕寨、石作、大木作制度》,《清华大学建筑系编.建筑史论文集 第6 辑》,清华大学出版社,1984 年,第29、48、56 页。

⑩李剑平编著:《中国古建筑名词图解辞典》,山西科学技术出版社,2011 年,第68 页。

⑪(宋)李诫:《营造法式(一)》,商务印书馆,1954 年,第92-93 页。

⑫ 马晓:《附角斗与缠柱造》,《建筑历史与理论(第十辑)首届中国建筑史学全国青年学者优秀学术论文评选获奖论文集》,科学出版社,2009 年,第359 页。

⑬(宋)李诫:《营造法式(二)》,商务印书馆,1954 年,第197 页。

⑭ 傅熹年:《唐长安大明宫玄武门及重玄门复原研究》,《考古学报》1977 年2 期,图八。

⑮ 黑龙江省文物考古工作队:《渤海上京宫城第2、3、4 号门址发掘简报》,《文物》1985 年11 期。

⑯ 黑龙江省文物考古工作队:《渤海上京宫城第2、3、4 号门址发掘简报》,《文物》1985 年11 期,图四。

⑰ 中国社会科学院考古研究所编著:《六顶山与渤海镇 唐代渤海国的贵族墓地与都城遗址》,中国大百科全书出版社,1997 年,第60-64 页。

⑱ 中国社会科学院考古研究所编著:《六顶山与渤海镇 唐代渤海国的贵族墓地与都城遗址》,中国大百科全书出版社,1997 年,图39。

⑲ 黑龙江省文物考古研究所、牡丹江市文物管理站:《渤海国上京龙泉府遗址1997 年考古发掘收获》,《北方文物》1999 年4 期。

⑳ 黑龙江省文物考古研究所、牡丹江市文物管理站:《渤海国上京龙泉府遗址1997 年考古发掘收获》,《北方文物》1999 年4 期,图七。

㉑ 黑龙江省文物考古研究所编著:《1998-2007 年度考古发掘调查报告 渤海上京城 上》,文物出版社,2009 年,第549 页。

㉒ 黑龙江省文物考古研究所编著:《1998-2007 年度考古发掘调查报告 渤海上京城 上》,文物出版社,2009 年,图三九六。

㉓ 王培新、梁会丽主编:《八连城 2004-2009 年度渤海国东京故址田野考古报告》,文物出版社,2014 年,第22-23 页。

㉔ 王培新、梁会丽主编:《八连城 2004-2009 年度渤海国东京故址田野考古报告》,文物出版社,2014 年,图一三。

㉕a.中国社会科学院考古研究所洛阳唐城队、洛阳市文物工作队:《定鼎门遗址发掘报告》,《考古学报》2004 年1 期;b.中国社会科学院考古研究所编著:《隋唐洛阳城 1959-2001 年考古发掘报告》,文物出版社,2014 年,第37-46 页。

㉖ 中国社会科学院考古研究所编著:《隋唐洛阳城 1959-2001 年考古发掘报告》,文物出版社,2014 年,图2-18。

㉗ 所得数据依《隋唐洛阳城 1959-2001 年考古发掘报告》图2-18。

㉘ 本文宋尺长度取0.32 米。详见:刘春迎:《从北宋东京外城的考古发现谈北宋时期的营造尺》,《文物》2018 年2 期。

㉙ 潘谷西、何建中:《〈营造法式〉解读》,东南大学出版社,2005 年,第207 页,图8-6。

㉚ 傅熹年:《唐长安大明宫玄武门及重玄门复原研究》,《考古学报》1977 年2 期,图四:9。

㉛ 敦煌文物研究所编:《中国石窟敦煌莫高窟 卷五》,文物出版社,2013 年,图63。

㉜ 傅熹年:《唐长安大明宫玄武门及重玄门复原研究》,《考古学报》1977 年2 期,图四:12。

㉝ 傅熹年:《唐长安大明宫玄武门及重玄门复原研究》,《考古学报》1977 年2 期,图四:13。