植物固醇血症的临床诊断现状及相关分子致病机制的研究进展

2020-03-23程仕彤王银玲周雯雯侯丹凤邓明涵何川王绿娅中国医科大学附属第一医院检验科沈阳000首都医科大学附属北京安贞医院北京市心肺血管疾病研究所动脉硬化研究室北京00029

程仕彤,王银玲,周雯雯,侯丹凤,邓明涵,何川,王绿娅,2(.中国医科大学附属第一医院检验科,沈阳000;2.首都医科大学附属北京安贞医院&北京市心肺血管疾病研究所动脉硬化研究室,北京00029)

植物固醇血症(phytosterolemia),也称作谷固醇血症(sitosterolemia),是一种罕见的常染色体隐性遗传病(OMIM:210250)。植物固醇广泛存在于各种植物的细胞膜中,可以游离形式存在,也可与糖类或脂肪酸结合存在。植物固醇在植物油类、豆类、坚果类食物中含量较高,在水果、蔬菜、谷类食物中含量相对较少,在各类食品添加剂中含量各异,差异较大。人类主要从日常饮食中摄取植物固醇,由肠道吸收再借由胆汁分泌排出体外。植物固醇血症患者由于植物固醇在肠道过量吸收,并且通过胆汁外排不足导致,大量的植物固醇堆积在患者血液中,导致多发性皮肤和肌腱黄色瘤,并可能进一步引发如动脉粥样硬化等心血管疾病[1-6]和溶血性贫血等血液系统疾病[7-10]。早期发现和诊断植物固醇血症,及时对症干预,可以有效控制患者的血浆植物固醇浓度,降低患者的动脉粥样硬化及早发冠心病等疾病的发病风险,延缓病情进展,改善患者预后。

1 植物固醇血症的临床诊断现状

国际上尚无官方的植物固醇血症的临床诊疗指南,临床医生多参考已发表的病例报告来进行临床诊断和治疗。植物固醇血症预后良好但检出率却不容乐观,因此好多患者耽误最佳治疗时机。

1.1植物固醇血症的发病率被严重低估 目前,世界范围内报道的植物固醇血症仅有百例左右,所以一直认为植物固醇血症的发病率极低(在百万分之一以下)[1]。Tada等[11]根据孟德尔遗传定律和普通概率学推算,作为常染色体隐性遗传疾病,植物固醇血症的发病率大约应为单个突变携带率的平方的1/4。查询Exome Aggregation Consortium (ExAC)数据库(收录超过6万人的外显子组测序数据)可知人群中携带ABCG5或ABCG8功能缺失型突变的概率大约是0.004 4[12],由此可推算出植物固醇血症的发病率约为1/20.7万,也就是说仅中国就有近7千人,全世界有超过3.6万人患病。目前临床报道仅约百人,这说明可能存在着大量的植物固醇血症患者由于误诊和漏诊而没有得到及时有效的治疗。

1.2植物固醇血症的临床诊断和治疗依赖于实验室检测方法和参考区间的建立和推广 植物固醇血症目前尚无规范统一的临床诊断标准,患者最主要的临床特征是肌腱或结节性黄色瘤以及早发和快速进展的动脉粥样硬化[13]。实验室检查植物固醇血症患者最直接的特征是明显升高的血浆植物固醇水平(研究报道大致范围在10~65 mg/dL[14]),但目前临床常规使用的酶比色法无法区分胆固醇和植物固醇,因此需要借助气相色谱或液相色谱等[15]技术进行植物固醇的定量或半定量检测。

目前仅有少数临床实验室可以提供气相色谱或液相色谱检测,由于现阶段临床实验室的常规检测方法无法区分胆固醇和植物固醇,这也成为了植物固醇血症误诊和漏诊率极高的重要原因之一。

临床医生仅凭患者就诊的临床症状和表现(黄色瘤、早发动脉粥样硬化和/或早发冠心病等)来做诊断,极容易混淆植物固醇血症与家族性高胆固醇血症,所以植物固醇血症也被称为假性纯合家族性高胆固醇血症[15]。2种疾病在临床非常容易混淆而造成误诊,尤其是婴儿期的患者。因为有相当一部分植物固醇血症患者在婴儿时期会由于哺乳导致低密度脂蛋白胆固醇水平极端增高[16-17],而这种现象会在断奶后得到很大程度的缓解。值得一提的是,虽然断奶后低密度脂蛋白水平大幅下降,但其植物固醇水平却并不受断奶影响[11],这种现象背后的机制尚不明确,但有学者认为与餐后残留脂蛋白颗粒的影响有关[18]。

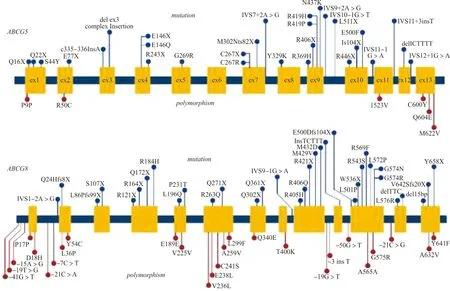

由于植物固醇血症与家族性高胆固醇血症的致病基因和遗传背景不同,基因检测可作为植物固醇血症的诊断及鉴别诊断的金标准使用,根据患者是否携带已知的ABCG5/G8基因的功能缺陷型突变来进行诊断(见图1),若患者为致病突变的纯合子或复合杂合子,则可确诊[19-21],但由于基因检测的成本较高以及对人员能力和环境的要求也较高,目前尚未能大面积推广。目前临床上对于二者的鉴别诊断主要依赖于对患者家族史的调查(植物固醇血症患者父母的胆固醇水平常在正常范围,而家族性高胆固醇血症患者父母的胆固醇水平则通常明显高于参考区间上限)和使用依折麦布和/或他汀类药物后的治疗反馈(植物固醇患者对于药物的反馈明显,而纯合型家族性高胆固醇血症患者则不明显)。

气相色谱法或高相液相色谱法检测植物固醇水平也可用于植物固醇血症的诊断和鉴别诊断,且成本相对较低,方法也较为成熟、结果可靠[22],是目前最适用于临床的检测方法[23]。考虑到植物固醇血症和家族性高胆固醇血症的遗传背景、发病原因、治疗方案以及预后都有较大差异,开展和推广基于气相色谱法或者高相液相色谱法的植物固醇检测项目对于提高植物固醇血症的检出率和已确诊患者的早期诊断和治疗都非常重要。综上,气相色谱法或液相色谱法仍是目前最适用于临床开展的植物固醇水平检测方法[23]。

图1 已知的ABCG5和ABCG8基因的致病突变和多态性[10]

另一个诊断难点在于目前尚无统一的诊断截断值,人体内植物固醇水平的参考区间尚未明确。2019年Yoshida等[22]用气相色谱法检测血清植物固醇,并基于健康日本人建立了植物固醇参考区间:谷固醇、菜油甾醇和谷甾醇的参考区间别为0.99~3.88 μg/mL、2.14~7.43 μg/mL和0.77~3.60 μg/mL(男性),以及1.03~4.45 μg/mL、2.19~8.34 μg/mL和0.64~2.78 μg/mL(女性)。植物固醇血症患者血清谷固醇和菜油甾醇水平较高,分别为(94.3±47.3)μg/mL和(66.3±36.6)μg/mL[22]。而我国,目前尚未有植物固醇参考区间相关报道。

患者得到确诊后,临床对于植物固醇血症的治疗方案尚无官方统一标准,但通常临床治疗目标是将患者的血浆植物固醇水平降到正常范围(10 mg/L以下),血浆胆固醇水平也控制在正常范围(见各实验室参考区间),再进一步降低已发黄色瘤的体积和数量,并防止新发黄色瘤的生成[24]。常规治疗方案包括限制性饮食控制以及药物控制:(1)饮食控制:限制植物固醇及胆固醇的摄入。既往认为植物固醇血症患者仅对植物固醇敏感,可不限制胆固醇摄入,但近期研究认为限制胆固醇摄入有助于降低胆固醇水平并有助于黄色瘤的消退[25]。(2)药物控制:主要使用低剂量的胆固醇吸收抑制剂依折麦布,视情况适当搭配胆汁酸螯合剂和他汀类药物。目前看此类药物的疗效反馈都很好,且新近应用于家族性高胆固醇血症患者的PCSK9抑制剂类药物对植物固醇血症患者的治疗前景也非常乐观[11],或可考虑用于对常规药物不耐受或反馈不良的患者。(3)其他:对于上述治疗方案都不敏感或无法耐受的患者,视其动脉粥样硬化的情况而定,也可以考虑在必要时接受部分回肠搭桥手术[24]或定期的血液净化术[11]。无论哪种治疗方案都需要依赖于实验室植物固醇水平检测结果以及适用于中国人群的植物固醇参考区间作为依据来指导临床治疗方案的实施和调整。

综上,无论是植物固醇血症的诊断还是治疗,都依赖于实验室检测方法和参考区间的建立和推广,而我国植物固醇的实验室检测方法并未在临床实验室普及,也未见基于代表性大样本中国人群的植物固醇参考区间建立的相关研究和报道,这两方面都亟需改善。

2 植物固醇血症的分子致病机制及相关调控因子

2.1植物固醇血症的分子致病机制 人类每天进食大量植物固醇,但实际吸收量不足摄入量的5%。植物固醇和胆固醇在肠道中都经由甾醇转运体NPC1L1吸收,大部分胆固醇随后被酰基辅酶A-胆固醇酰基转移酶2(ACAT2)酯化,而植物固醇大部分不经代谢而由ABCG5/G8二聚体泵入胆汁外排[26]。ABCG5/G8这两个基因的功能缺陷型纯合子或复合杂合子突变均可导致人体内固醇类代谢稳态的失衡并进一步导致植物固醇血症的发生[19-21]。

植物固醇与胆固醇相同,在组织内大量积累可引发炎症反应,还可以游离形式存在,穿透动脉壁,随后吸引大量单核细胞并刺激其分化为巨噬细胞吞噬甾醇后形成泡沫细胞,进一步引发动脉粥样硬化病变[26]。在这个环节中,相对于胆固醇,植物固醇更加容易氧化,所以拥有比胆固醇更高的导致动脉粥样硬化和早发冠心病发生和发展的致病风险。除此以外,植物固醇还可以对细胞产生直接毒性作用,渗入人体细胞膜降低膜流动性及通透性并导致脂质代谢障碍。

2.2植物固醇血症相关的调控因子 植物固醇血症的两个关键致病基因ABCG5和ABCG8属于三磷酸腺苷结合盒转运体(ATP binging cassette transporter,ABC)家族,在内质网相互作为伴侣蛋白可结合形成稳定的二聚体结构。聚合物仅在肠上皮细胞和肝细胞中表达,生物功能包括对肠道摄取各类甾醇的限制作用以及对肝脏优先将植物固醇泵入胆汁的协助和促进作用[23]。ABCG5和ABCG8很可能参与分泌胆汁时对植物固醇的优先排出机制[27],已知对于ABCG5和ABCG8具有调控作用的因子则主要作用于其转录和二聚体结构形成阶段[28]。

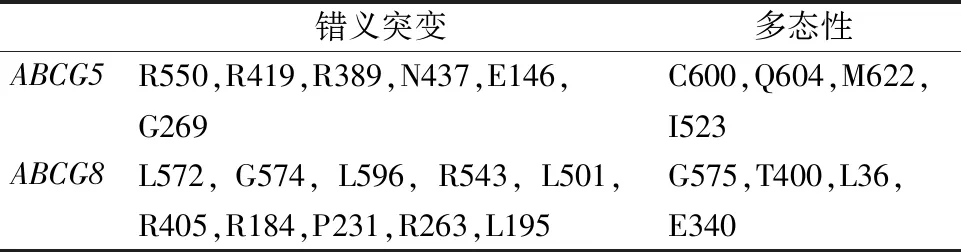

ABCG5和ABCG8仅在在肝脏、小肠和胆囊上皮组织中表达,且二者在转录水平上受到共同调控,共享一个长度为374 bp的双向启动子[21-22,29-30]。在转录水平上有可能参与对ABCG5和ABCG8调控的包括NR2A1、NR2A1、NFκB、Forkhead box protein O1等[30-34]。肝脏X受体(LXR)可参与到ABCG5和ABCG8启动子激活过程中进而起到调节作用,且已有研究证实肝细胞ABCG5/G8mRNA表达可受胆固醇摄入以及LXR和类视黄醇X受体(NR2B1)拮抗剂影响[35-36]。研究发现法尼醇X受体(FXR;NR1H4)受体激动剂已被证明可以调节培养肝细胞中的ABCG5/G8mRNA表达,提示其直接作用机制[35,37]。在ABCG5和ABCG8形成二聚体结构的阶段,起到调节作用的主要是ABCG5和ABCG8的一些关键位点(如ABCG5上的R419和R550;ABCG8上的L572、L596、L405等)的错义突变和单核苷酸多态性等(表1)。目前,对于ABCG5和ABCG8激活固醇类外排的作用机制尚不能完全明确。

表1对ABCG5和ABCG8形成二聚体结构起调控作用的关键氨基酸序列位点[26]

错义突变多态性ABCG5R550,R419,R389,N437,E146,G269 C600,Q604,M622,I523ABCG8L572,G574,L596,R543,L501,R405,R184,P231,R263,L195G575,T400,L36,E340

2.3植物固醇血症致病突变的携带者(杂合子)应引起临床重视 植物固醇血症主要涉及两个相邻的三磷酸腺苷结合盒转运蛋白ABCG5(甾体1)和ABCG8(甾体2),这两个蛋白相关的功能缺陷型纯合子或复合杂合子突变均可导致植物固醇血症的发生[19-21]。既往认为仅携带一个ABCG5/G8突变的为携带者,与正常人无异,但新进研究表明携带者也会表现出相应的临床症状,只是比较轻微[38-39]。有研究发现一部分不携带LDLR致病突变的高胆固醇血症患者是由于携带ABCG5/G8突变而导致胆固醇水平异常[40-41],还有研究发现极高低密度脂蛋白胆固醇血症患者中单个的ABCG5/G8单核苷酸缺失型突变可导致18 mg/dL的低密度脂蛋白胆固醇水平差异[42]。这些都可以说明植物固醇血症虽然被定义为隐性遗传病,但其实单个ABCG5/G8突变也可以对胆固醇水平产生影响,因此ABCG5/G8突变携带者也很可能是高胆固醇血症人群的重要组成部分,再考虑到ABCG5/G8突变携带率高达1/227,这部分人群不应被忽略,应当引起临床重视。

3 总结与展望

虽然相对于其他单基因遗传疾病来说,目前关于植物固醇血症的病例报告很少,但是需注意其发病率目前正被严重低估,且极易漏诊和误诊。而众多潜在的杂合ABCG5/G8突变携带者通常也同样表现出植物固醇和低密度脂蛋白胆固醇水平升高的症状,且这些突变对于家族性高胆固醇血症患者的临床表型和预后都有影响,需要临床足够重视。植物固醇血症的早期发现和治疗都依赖于实验室检测方法和参考区间的建立和推广,而我国植物固醇的实验室检测方法并未在临床实验室普及,也尚未建立基于中国人群的植物固醇参考区间,这两方面都迫切需要改善。在此基础上,未来有望借助植物固醇检测项目的推广以及临床对于该疾病的认知度和重视程度的提高来改善该疾病的临床检出率和治疗达标率。