雕塑中的“花卉”身影

2020-03-23吴立安

吴立安

一、花卉序言 ·前人之路

远古时期,原始人民有将花卉物象描绘于器物上的先例,祈福自然的力量带来昌平。远至西周的《诗经》已有将花比拟美人的先例可寻,如《郑风 ·有女同车》:“有女同车,颜如舜华。”舜,指木槿花。我国艺术与花卉结缘绵延数千年,近代何小颜著有《花与中国文化》一书,梳理并阐述了花卉与绘画、传统工艺、家居器物、饮食、诗词、建筑等艺术品类的深层联系,将花卉视为中国文化重要篇章之一。在此基础上,各方学者以自身专业角度切入花卉的文化价值,硕果累累。闫凤的《诗经——花卉寓意研究》,从文学角度,着重分析诗经中花卉的人格与生活寓意;靳莹莹《佛教中花卉图案的世俗化流变》梳理了宗教花卉图样的历史变迁;郑新涛的《花开千年——传统花文化与现代设计应用研究》梳理花卉装饰图样在服装设计至人民币设计等设计范畴的研究,详细论述花卉对于现代设计学的应用价值;毛联瑞的《中国传统花卉“四君子”的生态品质人文寓意及艺术价值的研究》是诗经内容的延续,从人文角度叙述花卉的人格化因素,以及与社会观的共鸣联系;曹辉在《中国传统纹样艺术特色探究——以明清花卉纹饰为例》阐述装饰艺术巅峰的明清时期在当下应用价值的嬗变;范彤雨在《浅析中国传统绘画中花卉的象征寓意在我艺术创作中的运用》提炼花卉象征寓意在国画创作中的实践意义。综上,众多学者从花卉在人文、艺术等多角度展开横向与纵向研究,为后人提供行之有效的研究路径。

图1 苏州狮子林的梅花

2019年,苏州虎丘曾举办“千年虎阜 ·中式物语——中国当代雕塑邀请展”,一场户外公共艺术展将当代雕塑与花卉融合,20余件雕塑与数十万株鲜花形成自然与艺术的场域。此类形式在国内雕塑展中尚属首次。2020年,笔者的研究“以博物馆文化传承合作为例谈苏州文创产业发展的思路与对策”获得2020年度苏州市社会科学基金项目(应用对策类)立项。以苏州工艺美术职业技术学院与中国昆曲博物馆合作为例,以经典曲目《牡丹亭》为线索,探讨并研发设计“在地性”文创产品。产品“牡丹亭昆曲人偶系列雕塑”其造型语汇皆来源“花卉”。细观《牡丹亭》曲目,名称中含花卉“牡丹”;柳梦梅其名称及服饰中所含“梅花”;杜丽娘服饰中呈现“牡丹”与“杜鹃花”;曲目中多次出现各式花卉场景等等,皆与“花卉”相关。

在雕塑领域,花卉与雕塑之间的脉络研究寥寥无几。丁山、王锐涵的《潘神的幸福:景观创意中的音乐元素——记第八届中国花卉博览会主题雕塑〈绽放〉》中,窥见雕塑浅用花卉物化造型进行创作,其设计内涵更是结合古希腊神话故事,与中国传统文化内涵略有距离。近代,将花卉造型、内涵等内容融于雕塑的佳作不在少数,广获优评。

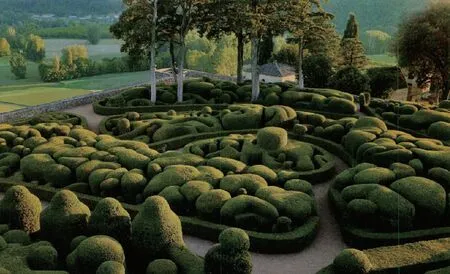

图2 法国马尔凯萨克花园

二、花卉之始 ·自然审美

在蛮荒时代,神农氏尝百草千花,探索自然的食用与药用价值。神话中称“女夷”为“花神”,主春夏长养之神,花与神的联结对应自然之物与崇敬之心。陶渊明在“采菊东篱下,悠然见南山”中,将花卉之情与心境之悠贴合。苏州园林也颇有此意。花卉着眼“画境”布局,错落起伏,照拂四季变化,春桃、夏莲、秋菊、寒梅等皆是苏州园林挚爱,通过花草的“雕”(修剪),山石与绿植的“塑”(堆叠、布局),构建出纷扰世界之外的“桃花源”。园林的成型手法和空间语言,与雕塑有诸多共同之处,都是通过雕与塑,形成立体造型。设计者慧心巧思地将花园本身为“材料”,造就“自然雕塑”。(图1)在西方世界,法国的“马尔凯萨克花园”修剪十万余株黄杨木,模拟多尔多涅河周边山峦景象,形成了壮观的“绿色雕塑”[1]。(图2)

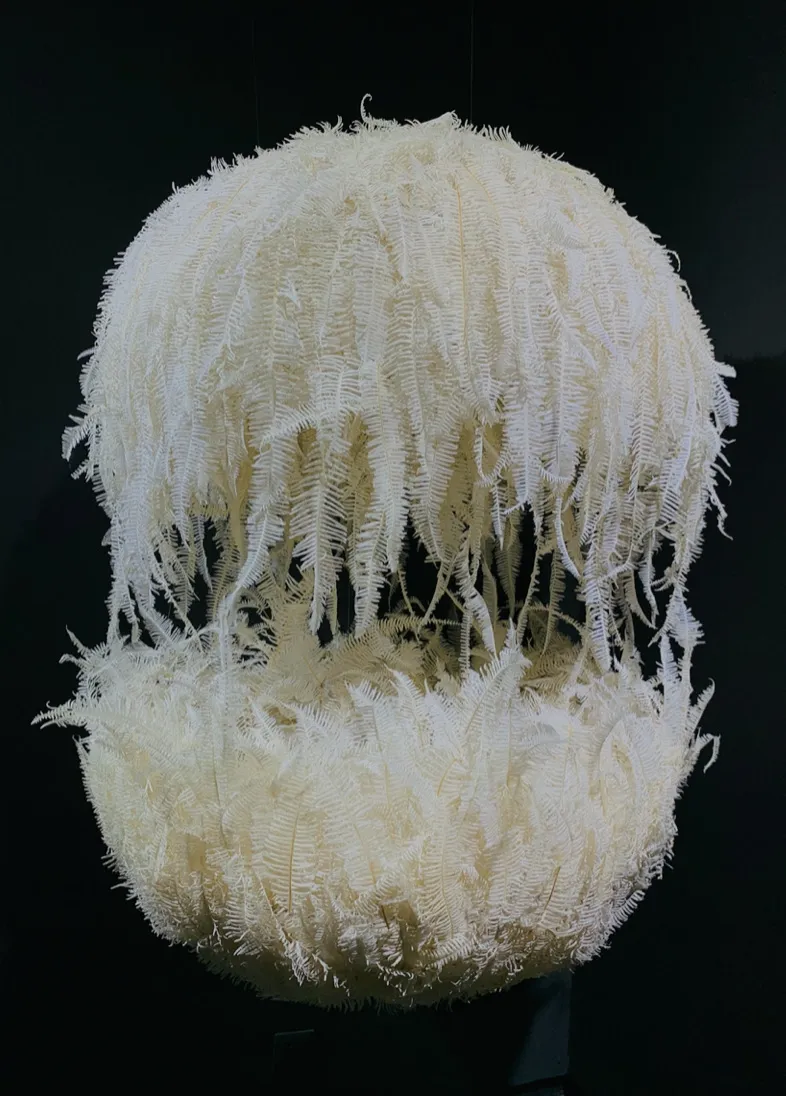

花卉鉴于能够很好满足“自然原生”至“私宅独享”的心理诉求,与城市发展如影随形。自唐以降,长安是世界之都、文化之都,人口已呈现高密度特征;宋代城市其密度更甚,激发人们对自然的向往,花园艺术由此走向民间。人对花卉的审美情愫来自对大自然的美好事物天然的喜爱,如同孩童寻找母亲的本能。当下,我国提出“民居4.0”,让高楼住户仍能拥有小型庭院、凿石叠山、培花植树。当代设计师黄鹿“合生”系列作品,使用花卉为材料,运用构型、重叠、布局等造型手法,创造“沉浸式”花卉雕塑装置作品。在“合生”系列作品中,设计师摸索花卉自然“行云流水”造型趣味,结合当代设计师的审美境界,摆脱以往作品描绘或通过其他材料单纯重现花卉的物象造型。设计师将花卉本身成为作品的构成“单元”,造就新形态、新意识的设计作品。就人与花卉深层关系来看,它联通了“内”与“外”双重世界:“内”是精神的世界,通过观照花卉而获得的良好审美体验和满足感;“外”是自然形态,即所谓“材有美,工有巧”。(图3)

图3 “合生”系列,黄鹿 作

三、花卉之演 ·吉祥表达

在原始时代,先民已有将花卉形象融入生活器物的设计。如“仰韶文化彩陶花瓣纹盆”,盆体遍布由六片花瓣组成的花卉图样。中国古代雕塑深受绘画影响[2],佛像雕塑便是显例。细看北齐佛像雕塑人物,衣纹造型轻盈,如行云流水,如此“薄衣贴体”的风格来自“曹衣出水”的画风。“中国艺术”讲究“传神”,致力于心性的抒发。中国传统雕塑强调使用线条造型语言,看重二维图样的三维呈现。如此,得以让雕塑造型“平面化”,很多适宜成为生活用品,唐代《三彩双龙柄瓶》、耀州窑《牡丹纹瓶》皆是此类佳作。

《周易 ·系辞》“吉事有祥”。好事随祥兆,吉祥是人们期望躲避灾祸的基本精神诉求。花卉是自然界美丽物象之代表,不言而喻,它也是祈福的俱佳载体。“牡丹”因姿态的雍容华贵,其图案意为“富贵”。亦有谐音的方式体现美好愿望,如鹭、芦苇、莲花结合,为“一路连科”,祈求金榜题名。

中国有很多画论,却鲜有专门论述雕塑的书籍。因雕塑工匠更关注“技”与“工”的传承,往往缺失了个体“艺术自觉”的意识。中国民间雕塑本身具有非精英与主流化特点,崇尚材料、技艺的地域和文化差异。以牡丹与海棠组合的“金玉满堂”为例,苏州门楼的砖雕、山西面塑、景德镇瓷器等皆有佳作。就题材而言,雕塑仍需借用绘画领域已成熟化、符号化的花卉图样;就造型形式而言,雕塑与日常生活器物相融合。花卉为文脉、雕塑为实体,在这“一文一体”之中,艺术的边界得以扩展,艺术的语言得以丰富。

图4 《凳之根》,许正龙 作

四、花与人格 ·雕塑言志

人格寄托于花格,花格依附于人格[3]。牡丹国色,莲花君子;兰为王者之香,菊乃隐逸之士;寒梅傲雪,桃花喻美等。以“花照看人,人反观花”的理念,实则来源“天人合一”。既然万物同宗,花卉便与人相同,也有品格、情感、思想等。春竹、秋菊、腊梅映射“君子之德”,皆为“托物言志”的隐喻表达。

近代中国雕塑之路是“西学东渐”的结果,参照西方基于解剖学的具象造型体系。西学为重,中式式微,致使传统雕塑与现代雕塑、民间和学院逐渐分离[4]。随着越来越多中国当代雕塑家的自我觉醒,追寻中国本土美学特征与文化根源、关注“日常物”,已逐渐成为雕塑创作的风尚。

中国当代雕塑家许正龙提出了“中式物语”的理念,意在让当代雕塑创作回归东方文化的立场。作品《凳之根》(图4)在苏州虎丘雕塑展上别具一格,日常物——“凳”与花卉、树木融合,可见中式思维方式、花卉文化的艺术提炼、当代雕塑表现手法多元并存的鲜明特征。雕塑家蔡志松用现代材料“铅”,通过置换、放大等方式,制成大型玫瑰作品,“铅”字来源谐音“谦”,揭示爱情中的谦谦君子观。另有雕塑家杨光的作品,用电子元件这种现代科技材料展现花木造型。这些作品皆有“缘物表意”的文化追求,均是对花卉文化中“隐喻”的当代解读,也都很好地体现了当代中国雕塑家对中式文化身份的认同。

五、结语

回望花卉文化的过去,反观雕塑艺术的现状,可以形成以下一些认识:在经历了长期的外来文化的刺激后,往往会出现回归本土文化的心理诉求。当代雕塑经借鉴中国传统花卉文化要素,关注“日常物”,是时代脉搏的体现,更能贴近当代中国人的情感。花卉的亲民特征,使得艺术作品不再高高在上,“通俗”“易读”的同时保持作品的“高雅”。花卉与雕塑结合,述说新语,契传统而显于时代。