晚清徽州童试科场生态镜像窥略

——以詹鸣铎《我之小史》为考察中心

2020-03-21汤汝昭

汤汝昭

(安徽大学 徽学研究中心,安徽 合肥 230039)

科举被视为中国古代社会的抡才大典,明清时发展至鼎盛阶段。古语云:“学而优则仕”,普通士人要想实现进阶入仕之宏愿,彻底改变自身命运,科举考试则是他们必然要经历的一道重要门槛。目前学界对徽州科举问题的研究,主要集中在徽州宗族、书院教育、科举人物、地理分布、徽州进士和科举会馆等方面,而针对徽州科场生态问题的专门研究尚未发见,尤其关于徽州童生试研究则更为稀少。其主要原因是徽州科举考试资料一直甚乏,故相关研究难以开展。而晚清婺源乡绅詹鸣铎所著自传体小说《我之小史》的发现,从某种程度上弥补了徽州基层科举考试资料的空白,为研究徽州社会基层科举生态提供了基础史料。

“盖在下这书要成为一部信史,有什么写什么,开门见山,直捷了当,所谓生平事无不可对人言”[1](P183)。用詹氏自己的话来说,此书乃“一部信史”,故本文以这部“信史”为考察中心,细致勾稽史料,欲从科场舞弊、科举纠纷、科举花费三个主要方面,初步窥察晚清徽州基层科场之生态,希冀对研究晚清徽州士人心理嬗变以及传统社会变迁问题有所补益。

一、失序难禁:晚清徽州科场舞弊之风盛行

徽州基层科考,通常是指在徽州县、府举行的三级童考,即县试(邑试)、府试和院试,它区别于国家正式性的科举选拔考试(如乡试、会试),这类初级科考通常是普通士人参加的一种预备性考试,其作用和影响在士子心中向来颇受重视。本文根据《我之小史》细致整理出晚清士人詹鸣铎前后数十次的童试科考经历,简约地勾勒出晚清徽州童试科考真实的社会图景,如表1所示。

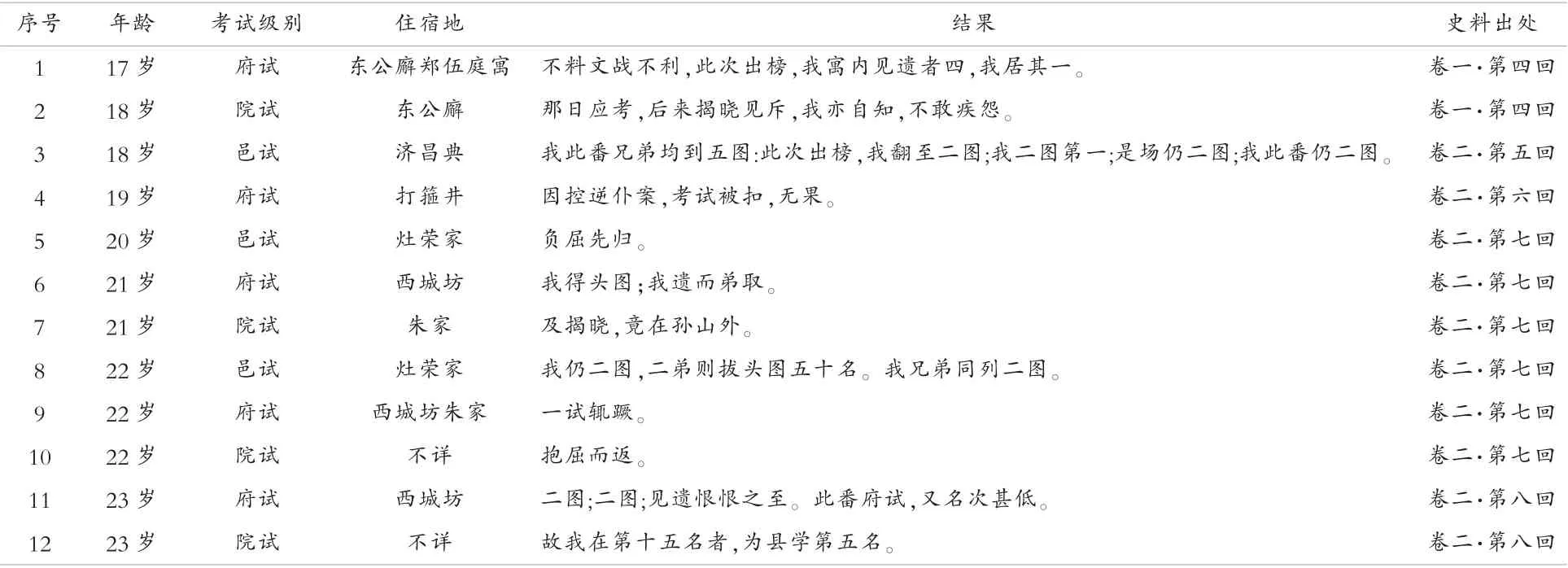

表1 詹鸣铎历次童考相关资料摘录(1899~1909)

表1记录了晚清徽州士人詹鸣铎从光绪二十五年(1899)至光绪三十一年(1905)七年时间内连续参加童考的经历,这段经历中有两次不合常规的现象出现:第一次是詹鸣铎17岁时首次参加童考,居然跳过第一级县试,直接参加第二级府试的考试;第二次是詹鸣铎23岁时考试记录如出一辙。《清代科举考试述略》载:“府考日期多在四月,考生于县试时因故未考者,补考一场亦准应府试”[2](P6)。詹鸣铎在《我之小史》中针对这两次县试缺考情况均略有提及,第四回道:“越一年己亥,接父亲的信,道我邑试如何不到,大为怒骂。于是先生命我往郡,谋补邑试,应府试”[1](P111)。第八回道:“且问知府试未到,而邑试已过,赖二弟代为带卷,亦列五图,实深铭感”[1](P157)。由此看出,官方对待地方童试科考的重视程度并非常人所想的那般严格,科考纪律实质较为随意和松散,否则既然是国家人才的选拔性考试,怎会允许跨级“补试”和他人“带卷”这一说呢?单从这一点,便足以瞥见古代科举考试制度的诸多诟病。

正是由于地方政府对初级科考欠缺重视与惩治乏力,致使晚清徽州科场舞弊之风逐渐盛行不衰,士林丑态淋漓尽显,此类景象在《我之小史》中有多处描摹,譬如以下三回中的相关情节略录如下:

府试-第四回:“时桂臣早已完卷,到我处闲谈,我与玉轩坐隔壁,玉轩的诗,想委渠捉刀。他不肯,我再四求他,他代我闘奏两句。”

“……盖徐学院最凶猛,人皆恶之。去年命考棚内作九曲栏干,令生童鱼贯而入,且搜索生童,不许夹带。童生将其九曲栏干挤倒,大骂不息,谓婺源文风好,士习坏”[1](P112)。

邑试-第五回:“其时坐两廊的,大半打墙洞,外面有人捉刀,传送进来。后来我出场后,见植廷先生等,犹为人捉刀送进去。……等会子一首,等一会子又一首,信笔疾书,不假思索,于此可想见邑试多靠不住的。”

“次场出题目,其犹“穿窬之盗也与,至乡愿德之贼也”,这个题目是李公骂他们打墙洞的。当日我在场内,仍听得外面问甚题目,里面有人报出去。不料李公滑头,候他们报了出去,复将题目加上一句,至“子目道听而途说”,我想此番,外面定有人上他的当。”

“且邑试打墙洞,相沿旧俗,习为故常。那墙壁亦不坚固,一挖即破。?许焰开曾与我闲步,至该处,以手挖与我看,果然是真的”[1](P122-123)。

院试-第八回:“按院试提覆,功令不准带书。此时我欲带书,有人劝我勿带;我欲不带书,又有人劝我带。我不能决。弟谓我四书版大,不便携带,劝另买版小者带之。清华胡任亦劝道:你这个时候,还惜铜钱么?当下我付钱,委弟代。”

“……闻今日揭晓,只有四人见遗,其一已定,单宝弟是也。我问何以言之,弟谓闻其提覆曳白,致被扣考,且言其首二场,均系委人捉刀,要交提督严办”[1](P158-159)。

根据詹鸣铎小说内容的描述,不难想见晚清徽州童试科场生态之恶劣,文风考风之颓败,其舞弊技术多样,常见的夹带、打墙洞、捉刀、替考代卷等手段层出不穷。虽然地方官员屡出奇招加以严格管制,抑或加大惩戒力度严查督办,但在此类初级科考中,仍难以杜绝地方这种“相沿旧俗,习为故常”的舞弊行为。有些童生居然公然破坏考棚设施,以此反对考官的管治和约束,如上述第四回中徐学院命考棚内“作九曲栏干,令生童鱼贯而入,且搜索生童”,极力防止夹带行为,最终府考童生却将“九曲栏干挤倒”肆加破坏,难怪徐学院“大骂不息”,称婺源“士习坏”。上述第五回中县邑考官李公为了防范墙外捉刀,现场临时添加字句篡改题目,看似滑稽之举,实则无奈。

更有甚者,为作弊可谓绞尽脑汁、铤而走险,有些“入场者,辄一石印小本书济之,或写蝇头书,私藏于果饼及衣带中,并以所携考篮酒鳌与研之属,皆为夹底而藏之,甚至有帽顶两层靴底双抽者。更有贿嘱皂隸,冀免搜检”[3](P587),足见晚清士人在功名面前极尽之能事。徽人潘国顺在《扫愁帚笔谈·腐儒》中对晚清徽州基层科场丑态有简要记述:

试期伊迩,每多藉怀挟之弊。故今之考篮,大如小箱,以能多带课艺,广藏选集。一入场,见题则翻阅目录。其洋板文,有三万、有大口、试帖等作,无之不有。每每敷衍摹袭,装点成文。间有撞着青衿者,其实句读尚未明,即随便书一简,都有不可以解者[4]。

潘国顺此番言说,实际上道出徽州科场舞弊现象严重的历史现实,虽然言语极具嘲讽之意,但未免不是实情,或许会有些许夸张,但不影响它揭露晚清徽州士人“功名熏心”的病态追求心理。另《扫愁帚笔谈·秀才》中还有这样一则荒诞的科考异闻:

邻村名桥让村,汪氏族居,自大清以来,未及入泮,皆农工掺作,乌有读书者。有一老人,寿至大耋,尚乏子,置一婢为妾,寄寓昌江市肆中,生一子,玩蠢异常。及长,俾学贾。父死,学不成,而挂名读书为儒,试几次,辄不售,出巨资购文选集,怀挟以往,夤缘得不搜检,遇题直录,始入邑庠,归家后扬扬自得[4]。

材料中桥让村的汪某“怀挟”居然还能躲过搜检,终以舞弊手段顺利中式获得功名,而后自鸣得意。这虽是异闻趣事,但从中易察晚清地方科考的考场搜检措置形同虚设的概况,这其实也是导致作弊行为频发的一个重要因素。

当然,地方官并不是对舞弊行为采取无视与容忍的态度,在考生进场和考试过程中,皆有相关措施申令禁止与严加防范。如规定“入场各提考篮,载笔墨食物,恐有挟带蓝本成文,须加搜检……不得交头接耳,擅自移动;学政终日监视,派人四处巡察;倘有传递等弊者究治”[2](P11)。还有“考生得题一小时后,监考者持学政发下之小戳,盖于考卷誊正约有百字试文之间,所以防请人捉刀或抽易试卷之弊”[2](P12)。从这些资料中皆可见地方政府针对舞弊行为惩管力度之严,纵然考纪规例与防范举措较为严密,但从根本上难以根除考风考纪舞弊行为,其根本原因正如詹元相在《畏斋日记》中所云,“虽申明禁令,仍为具文故套而已”[5](P201)。地方政府在行政职能上敷衍、随意,这便是一种不重视与不作为的表现。所以,晚清徽州基层科举考试秩序显得极为混乱和无序,这与晚清吏治的腐化有着极为隐秘的联系。

二、主仆互控:晚清徽州科举资格纠纷诉讼

表1中光绪二十七年(1901年)詹鸣铎上府应试居然出现缺考一事,翻阅“信史”探查缘由,得知此次詹鸣铎缺考一事应归因于一宗九姓世仆科举资格控诉纠纷案件,现将该案件大致情形简录如下(详见《我之小史》第六回):

主控方:婺源县北乡十三都庐坑下村文童 蔚璠、健三、兰皋、颂墀、鸣铎

被控方:□志政□守礼□德和 □之纪

控由:□姓四人乃昔日詹族九姓世仆,身家不清,混考武童,禀公请扣。

官府驳批:据童生詹鸿雯等禀称“□志政、□守礼、□德和、□之纪等自[身]家不清,混考武童等情”到案,如果属实,例应照扣。惟该童等称□志政等为仆人,尚未指明谁家仆人,仅以“身家不清”四字,率请扣考,亦殊不合,未便遽扣。惟事干冒考,名分做关,姑仰儒学查实,详覆核夺。如该童等挟嫌攻计,亦应照例究坐,以儆刁风。此批。

府尊处理:婺詹、□一案,候我姓覆禀迅结,故武试次场,□志政等四人不准在覆试之例,谓结案之后,可考则送,不可则扣。

案件发展:□仆到邑贿赂□孝廉,□孝廉厚颜无耻向府尊证实,□仆与他系属同宗,应该能考。府尊左右为难,特引见鸣铎五人,曰:“今有□某某来,与该武童认宗,此案甚属难结。今日请生等来,不妨实告:不扣□姓之考,于生等似难对住;欲扣□姓,又有碍于某某某面。依本府好意,劝生等不要计较,任渠家暂考一年。如生等一意不可,无奈院试期迫,本府也无办法,除非你两造合扣。”

结局:詹姓童生自愿合扣,绝无翻悔。

这件晚清主仆科举纠纷案件,詹姓族人始终主控的核心议题即是:□姓等仆,不应投考,因为仆人本无资格应考。关于科举资格的问题,张仲礼指出:“有一个社会集团是完全排斥在外的,凡奴、仆、娼、优、隶和其他属贱民出身者,均不得参加科举考试”[6](P202)。而《清碑类钞》也载:“考试之功令至严,凡倡优隸卒之子弟及刑伤过犯者,皆不得预,歧考冒考者亦禁”[3](P586)。可见,清代社会仆籍的确没有参加科举的资格。另外,自古以来徽州“千载之谱丝毫不紊,主仆之严,数十世不改,而宵小不敢肆焉”[7](P43)。詹鸣铎在第六回中道:“前清功令优娼隶卒不准应试,凡身家不清的……可以告发”[1](P134)。《民国歙县志》亦曰:徽州“世仆之制,各大族皆有之,在昔分别极严,隸仆籍者不与通婚姻、不得应考试,至光宣间,科举制停,城乡设学,此风乃革”[8](P41)。据此不难想见,徽州仆籍子孙在这些束缚下基本完全丧失了追求科举的自由与权利,这与徽州社会根深蒂固的主仆之分观念有关,它尤其重视主仆之间等级、权利不容僭越的事实。为此,徽州宗族社会对世仆进行极力镇压与控制,意图维持和巩固世仆制在徽州宗族社会长期的良性稳定。

但是,随着商品经济的快速发展以及社会观念的变迁,徽州世仆的经济实力发生了明显变化。冯剑辉认为“随着主仆双方经济地位的变化,主仆关系也会重新面临新的考验,”“主仆关系绝非一成不变,而是动态变化的”[9]。加之仆人自我意识的渐醒,刺激他们对徽州世仆制不断进行抗争,这从明清徽州留下大量主仆纷争的诉讼文书中便可窥见一斑。

事实上,国家层面早已察觉到世仆制的种种弊病,其“恃主仆之分,草菅人命之害”久矣[10](P39)。况且主仆社会矛盾日益尖锐,“脱有稍紊主仆之分,始则一人争之,一族争之,并捕国之人争之,不值不已”[11](P444)。此时官方对世仆疾苦深感同情并理解,为进一步推动世仆开释与解放,雍正于1727年颁布开豁世仆令:

朕以移风易俗属心,凡习俗相沿不能振拔者,咸与自新之路。……所以励廉耻而广风化也。近闻江南徽州府则有伴偿,……本地呼为细民,几与乐户、惰民相同。又其甚者,如二姓丁户、村庄相等,而此姓乃侨彼姓伴偿、世仆,凡彼姓有婚丧之事,此姓即往服役。稍有不合,加以棰楚。及讯其仆役起自何时,则皆茫然无考。非实有上下之分,不过相延恶习耳。此朕得诸传闻者,若果有之,应予开豁马良,俾得奋舆向上,免致污几终身,累及后裔[12](P863-864)。

雍正帝颁布此令,目的有二:一是如他自己所言“励廉耻而广风化也”,二则是表现君主关注社会民生,体恤民情,缓解长期积压的社会矛盾。当然,这也说明废除世仆制在当时已渐成一种社会趋势。此外《大清律例》亦载:

徽州、宁国、池州三府民间世仆,如现在主家服役者,应俟放出三代后,所生子孙方准报捐考试。若早经放出,并非现在服役豢养,及现不与奴仆为婚者,虽曾葬田主之山、佃田主之田,均一体开豁为良。已历三代者,即准其报捐考试[13](P189)。

皇帝谕旨和国家法律均对世仆开豁提供了强有力的法律保障与政策支持,而且明文规定凡是符合条件的世仆子弟均有资格参加科举考试。可根据上述科举纠纷案件来看,时至晚清,官方多年前颁布的政策与法规,在徽州民间社会践行起来依然阻碍重重、举步维艰,难以让徽州宗族民众全面接受并认同,这确是国家法令在宗法制社会范围里一次典型的滑铁卢。

时值清季,“近来,欧人平等之说输入,中华脱仆籍而入上流,可企踵而俟事机之会矣”①。从中可知清末西方进步思想的传播,对徽州世仆权利的解放起到一定的推动作用。詹鸣铎在此次“控逆仆案”中也提到类似细节,如詹鸣铎五人曾因上述纠纷面禀儒学汪老师时写道:

我等五人,曾见儒学汪老师面禀,汪固口吃,是日对着我们,立在一处,讲得一头大汗,说目下功令,二十年不服役,一例开复为良民。照他口气,“世仆”二字要打消了?我当日不服,疑儒学得了对方的贿,替他说话。其实时势所趋,那个时候,渐走入自由平等的学说,上头公事,亦有解放的意思[1](P135)。

既然是大势所趋,上述案件的处理结果便难以更改。但从詹鸣铎父亲后来给他的覆函中,我们能够察觉詹氏族众对此次案件的处理结果甚为不满。果不其然,这件科举纠纷案最终被詹姓族人向县再控,并得到宗族的大力支持,村内准备停止清明祭祀,挪其经费做长久诉讼之准备,可见徽州宗族内部对世仆权利的绝对控制持强硬态度,绝无半点退让。即使国家法令对仆籍科举资格有明确的指导性示谕,但他们仍对此视之不理。处理此案的婺源县令张不满双向受贿,作“模棱两可之批”,官方处理态度较为推诿、暧昧。现将其个中情形大致示下:

后来归县控案,系蓉卿、信臣诸人,村内各清明会祀停胙,以作议费。适值张不满为邑宰,两方面都受贿,乃作模棱两可之批,大致“谓□姓为仆,□姓不服;谓□姓非仆,詹姓不服,?邻村亦不服。本县衡情酌理,三年后再准应考”云云。不料其时上谕正停武试,故详于学院得驳批,内有“现停武试,谁敢决其三年之后,复行准考?用此空话地人,大欠斟酌,原批缴回”等语[1](P140)。

但是,被控的几位“逆仆”也不甘心此判,继续覆禀向上控府,做不放弃状,“故蓉卿、信臣,是年在府候控案,而未折弦,未绝一矢云”[1](P140),此案最后无果而终。无论如何,詹鸣铎五人如常所愿,混考武童最终被扣停考,“扣考之事,告厥成功”,实现了控诉目的。不过,这却是一次极其失败的控诉,因为控告双方均被扣考,詹鸣铎等五位考生在这次控诉案中并没有实质性的胜利,相反,这恰巧暴露了晚清徽州社会佃仆制的衰颓之象,也反映了清末社会鼎革之际徽州宗族势力的式微。虽然这仅是一件极为寻常的科场纠纷案件,但在其处理过程中也让我们窥见到晚清徽州基层科场的种种丑相,如晚清官员的腐败、推诿与无能,徽州宗族民众思想的保守与顽固,以及传统士人的“惟利主义”与毫无廉耻等。可以说,晚清徽州社会内部长期积蓄的痼疾,借由这次科举纠纷一案彻底暴露无遗。

三、举赀耗巨:晚清徽州童生科考主要花销

表1记录了晚清徽州士人詹鸣铎12次赴考住宿的情况,詹鸣铎分别在“东公廨郑伍庭寓”“灶荣家”“西城坊朱家”“济昌典”和“打箍井”等地住宿,且常住的是前三家,从前述这些宿店名称上能大致推断出,詹鸣铎寄宿的并非平常客栈,应是普通家庭住所。詹鸣铎曾说“徽郡风俗,凡考客入城,人家子女,都寄居亲戚,其房屋则租与考客暂居,街上多摆摊生意,各种投机事业,纷至查来”[1](P115)。可见,“徽人嗜利,自士大夫至乡民,靡不染其习”[14](P13)。

因科举考试发展而起的“投机事业”,除家庭住宿业外,在徽州比较常见的是“挑担业”。《我之小史》第四回曾提到詹鸣铎首次往郡应试,“由龙湾促船往郡,至浦口,见两岸人声嘈杂,我初不解,后来方知此处离府十里,歙县地方,一班野人,在此争挑考担,是亦投机事业,未足为奇”[1](P111)。第六回也道,“路过朱家村时,见两岸人声嘈杂,知是院试期到,考客于斯上府,一班挑担的争闹,仍与前次一样”[1](P132)。实际上,挑担行业和家庭住宿行业一样,皆是徽州科举考试兴盛背景下衍生出的新型乡土经济形式。它们在主观上缓解了徽州士人长途赴考过程中引起的生理困顿,给远途应考的士子提供了诸多便利;在客观上则丰富了晚清徽州社会的职业形式,拓展了传统服务业的职业空间,对刺激晚清徽州城镇商业经济的发展有着积极意义。

当然,诸如此类性质的各种行业不仅给当地徽州人创造了较为可观的经济收入,与此同时也变相间接拉高了一般徽州士人的科举费用。其实,科举赀费对普通家庭来说是一笔不小的开销,往往士子需要“奔驰数百里外应童子试,舟舆往来之费,旅舍守候之赀,非数十金不辨”②。故贫寒家庭的确难以承受,经常出现资乏辍举之士。而詹鸣铎乃徽商子弟,父亲在浙经营木业多年,家境殷实,所以他根本不用忧愁应举之赀,正如他慨叹人生时所云:“在下三十岁以前,无愁无虑,快乐逍遥”[1](P297)。

笔者根据《我之小史》细致梳理了徽州童试科考的费用来源,其主要包括:交通、食宿、挑担、保结、考试、学礼、酬谢以及人情往来等方面,大致可归纳为三种类型的花费,即与衣食住行相关的生活花费、与科举事宜相关的考试花费以及与考后酬谢相关的人情花费,下文将针对这三种类型的科考耗费作详细阐释。

(一)生活花费

一是生活花费,其主要涵盖交通、食宿和挑担等方面。经梳理詹鸣铎数十次的赴考经历大致可知徽州士人赴试出行的基本交通方式有三种,即“走脚”“搭船”和“叫伕”,也就是步行、乘船和坐轿。步行无需任何花费,但乘船和坐轿想必会消耗一定的资金。《我之小史》第四回中曾载詹鸣铎于光绪二十六年(1900年)院试“揭晓见斥”,回家途中因同行考生柱臣教唆故意逃付船费,从而招致船家一顿辱骂的糗事:

当日我此番考后回家,记得跟随先生步行,一路大形踯躅,至屯溪代搭船至龙湾。船中人多,可怜我后上船,又无坐处,乃独卧船头。幸曹荣卿先生,招呼挤入舱内,手足不能卷舒,苦了一夜。到龙湾,船户收钱,每位百文,我向柱臣借,柱臣谓可混过,不必开销。及入饭店,船婆仍赶来,指定我的未曾给付。柱臣犹代隐瞒,区区之数,真犯不着后来择枝与我相骂,海市蜃楼,凭空结撰,说我此番不给船资,被船户股辱[1](P117)。

一百文船资的确不少,难怪“船婆”坚持追赶至饭店讨要。一百文钱在当时是什么概念呢?在“19世纪70至90年代上海,无论是外商工厂还是中国工厂,……工人工资每天都是200—300文”③。我们参照19世纪末的上海,像这样的经济发达城市,工人日工资均在200文之上,再对比相对传统保守且落后的徽州,由屯溪至龙湾的船资路费都达到了100文/位,况且往返途中会多次换乘,所需船费自然不少。乾隆年间休宁县某人,“从渔亭至屯溪船二只,四日五夜,价格3 000文,合每船一昼夜330文”[15]。这里的“300文/昼夜”与“100文/位”分别是包船价格和单人价格,很显然包船要划算些。而雇轿的花费则更多,康熙三十八年某月科试婺源士人詹元相忽场内生病,他在日记里写道:“是科也,予进一场,场内即发病,勉强了事。……十七日出江东门,寓宁以舅公碾坊内。二十日,予去银雇轿回家,约正费并路上杂赏共写定银三两二钱,”他认为雇轿回家乃“亦不得已也”[16](P188)。据此,不难想见当时徽州士人外出赴考于交通方面的花销必定不在少数。

而食宿和雇挑等其他方面的生活耗费也不会少,虽然《我之小史》中缺乏相关的资料记载,但对照清初婺源士人詹元相《畏斋日记》中的相关记载,或许能够从中略窥一二,下文择选詹元相在康熙四十年(1701)三月中旬往郡岁试的完整经历记录:

(三月)

……十二,天雨。往郡岁试,大人轿送。同仪一叔、孔彰叔合担,朱贵祥挑。敏文易、枝弟同行,本家饭。

十三,天晴,因行李湿,在溪口店寓一日。轿夫同祝寿回家。

十四,天微雨。搭船至铺口,每人四分。晚抵郡,寓西城坊江叔铭兄宅。

十五,天晴。担,贵祥回家。十六,天晴。十七,天晴。十八,天晴。文宗下午到。

十九,天晴。文宗拈香解书。

二十,天晴。开场,考府、歙、婺、祁、绩生员。府题:“中庸其至(矣乎,民鲜能久矣"、“易其田□[畴]”。婺源:“吾未见能见其过不内自讼者也”、“食之以时”。……

二十八,天晴。发童生案,本村希震叔公、楚良弟入县泮,世模兄入府泮。共县学二十、府学本县五名。本日考武生员及童生。……

(四月)

初一,天晴。发岁考案,汪闲国兄县学批首;游锦兄府学批首。身二等二十五,村中俱三等。

初二,天微雨。大人同母男、法叔、秉叔、孔彰叔回家,请担挑行李至溪口,去银二钱,八五色。本日身至巴尔尚兄宅寓。……

初五,天晴。发武生员及童生案,村内圣褒叔公一等三名、解三兄入县泮。共新进武生本县十五名,府学二名。初六,天晴。

初七,天大风雨。……本日早饭回家,同希震叔、楚良弟至溪口住。

初八,天晴。到家[16](P218-220)。

这段日记资料是詹元相赴郡参加院试来回途中的真事纪实,其中不仅详细交代了康熙四十年徽州府院试的一些科考信息,也略录徽州士人赴考过程中在食宿和挑担方面的花费情况。

挑担花费方面,詹元相同行三人去时合雇朱贵祥为担夫,雇期长达四天,日记中未提工钱多少,回家途中也雇佣担夫,只记花去“银二钱,八五色”,但具体个人雇佣担夫一次大概费资多少呢?詹元相在康熙四十一年(1702)正月的日记中有所记载(摘选):

(正月)二十五,天雨。往旌德科试,同仪一叔、鸿安兄、高百兄合担,请洪长挑。……

(二月)初四,天晴。洪长回家,共付工钱三钱四分(共十三日,行三分,坐二分,外买毡帽三分)。支文[银]一钱零五厘,买锦边凉帽蓬一个。……

十五,天晴。同仪一叔回家,谢歇[钱]三分半、饭钱五钱三分。请人挑行李至溪口,共银三钱四分,回头三分。……十八,天雨。到家。……二十二,天明。魁兄至溪口带行李回,该银一钱[16](P230-231)。

此段资料显示这次詹元相往郡院试,同行四人合雇洪长为担夫,雇期长达十三天,支付挑担工钱银“三钱四分”,而在返家途中詹元相与仪一叔两人合雇挑担至溪口,也是共花纹银“三钱四分”。此次雇期经推算当是一周左右,同比来时雇期缩短将近四五天,或许是因为返途行李变少,缩短了运送工期。但是,詹元相所需支付的“挑担费”没有发生变化,至于清代徽州挑担行业的工钱计算方式是否视运送距离远近为标准来酌定而不是以雇主人数和行李重量来衡量,这些均不得而知。康熙四十一年詹元相的这次赴考,单就挑担花费统计,包括最后委托魁兄带行李回家的费用,总共花去银七钱八分。从詹氏每次赴考皆与他人合雇挑夫的情况来观察,或许独自雇佣挑夫费资颇巨,加之需要负担挑夫途中一切食宿花销,对于普通士人来说确实难以独自承受,合雇是一种较好的选择。

关于食宿方面的花费,在康熙四十年这次赴考记录中,詹氏只略提其中曾经住宿过的三处地点,去时寓住“溪口店”“西城坊江叔铭兄宅”,归家途中宿“尔尚兄家”,日记末仅提到“谢尔尚兄家文银四分。记欠饭帐五日,该色银二钱”。据此,难以探察徽州士人赴考途中食宿花销的具体情况,故本文试图结合詹元相在康熙四十一年、四十三年和四十四年日记中的相关内容整合探察,希冀有所新的发现。现将与食宿花费有关的日记内容摘录如下:

[康熙四十一年][16](P230-231)

(正月)二十七,天雨。至牌头住。一路进出皆三分,八五色,惟河西巴尔尚兄店系三分二厘。二十八,天雨。至九里坑住。二十九,天雨。至旌阳,寓上市桥王士元兄宅,断定饭帐系九三色银三分三厘一日。

(二月)十五,天晴。同仪一叔回家,谢歇[钱]三分半、饭钱五钱三分。

(七月)十四,丹阳起岸,至丁装铺住。十五,至句容。寓王宅,伊供应三分半一日。……二十七,同仪一叔、文赞叔租贡院隔壁泮宫右首状元径巷内杨易生宅。次日希震叔祖到同寓,共租房银二两二钱文(四股派)。

[康熙四十三年][16](P254)

(三月)初四,天阴。到府,寓城内乌聊山脚叶鸣皋宅,因米贵,饭帐每日四分。

[康熙四十四年][16](P264)

(六月)十二,晴。同法叔往旌阳科试。十三日至,寓姚宅,饭每日三分半。

其实,要想从这部分零散的日记资料中,探知清代徽州士子赴考食宿费用的具体情况,实际上是比较困难的。不过,从中大致可以推断出康熙年间徽州士子在外每日饭费银3分至4分,住宿费日均银3分半,而往往赴考来回周期较长,若童生每场考试均全部参加,算起来食宿费用也是很大一笔开销。士人赴考来回其间共耗时近一个月,路途遥远,食宿情况必定频繁,耗费颇巨在所难免,故徽州士人一般多人同行,方便合伙分担食宿费用,以便开源节流。

此外,徽州士人出门在外,常会购买一些私人生活物品等,如詹元相在康熙四十一年二月初四的日记中写:“支文[银]一钱零五厘,买锦边凉帽蓬一个”[16](P230)。这些生活零星消费不容忽视,它是探察徽州士人科举赀费组成的重要因素,对此项费用的理论分析,实际上对深入认识晚清徽州社会的童考实态与徽州士子面临的科举困境有一定益处。

(二)考试花费

二是考试花费,包括认保费、卷资、纳学礼等其它杂费。清代童生考试报名程序中较为重要的一道手续即是“认保”,如县试可“与本县认保廪生之保结”[2](P3),府试“于认保外,复添派保”[2](P6),“院试与认保外,再加派保廪生”,认保目的则是“保其实无冒籍、匿丧、顶替、假捏姓名,身家清白、非优娼皂隶之子孙,方准应考”[2](P3)。廪生作保一般需要考生支付一定报酬以示答谢,清代话本小说《人中画·自作孽》中曾云:“徽州各县童生俱要廪生保结,方许赴考。原来徽州富家多,凡事白银上前,廪生、府县、道三处保结,穷煞也要几两。祁门县一个童生,叫做汪费,字天隐,家计甚贫,四下求人,人见他银子少,没一个肯保”④。虽然保费可视家庭条件允许商榷,但对于贫寒士人来说,它的确成为童考中的一项经济负担,势必会给业举试子徒增不少生活压力。

清代童试各项费用大都取于应考童生,故贫寒之家常难以承受各项冗费。广西泗城府凌云县“凌云禁革考试陋规碑”碑文载:“时值岁科府试。循例开考,□□□□,截长补短,五百里而投卷童生者,仅百十馀人,访诸绅□答云,县属考试,□□□□,每童岁科两考,需费太重,寒素之家,多畏考试用度过大,不敢送子弟读书,□□不振。”由碑文来看,童试“需费太重”是基层科考最大的弊病,种种考试陋规则是导致当地文风不振的主要原因。凌云县为“禁革陋规习俗”,针对其中各项考试杂费进行明文规定,章程中有关条文[17](P961-962)示下:

□□□县岁考七百文、科考七百文。府岁科考亦照县,□□院试岁考一千四百文、□□□□。

□□县岁试,头场投卷钱四百文,初复贰百文,二覆贰百文,末覆四百文,府试如之。至院试岁考投卷八百文,科亦照岁。

□□□盖印,县岁试三百五十文,科试三百五十文,府岁科盖印亦照县。至院试□百文,科亦如之。

据以上条文悉知,清代童生试每一场考试均需要一定的费用,这其中包括“投卷”“覆试”“备桌”等各项考试用费,极为冗杂。本文以“投卷”说例,其亦称“册资”或“卷资”,即试卷需要考生支付卷价才可使用。婺源詹元相《畏斋日记》曾载,康熙四十一年农历二月初七记“外小包四分、册资三分”[16](P230)。七月十九亦记“支一钱二分,学书王旦华上册资。”八月初四还记“初四,支文[银]二钱五分,买三场卷。初五,支银四钱,付王旦怀买烛、投卷,写卷头、刷卷尾各项杂费”[16](P236)。虽然卷费所需不多,但每场考试均需付费。卷价通常是由地方政府酌定,一般用于地方考棚维修与弥补学政养廉不足,乾隆帝曾对此专下示谕以禁纳卷价:

闻安徽所属地方,应试童生,有完纳卷价之陋例。其费汇交知府、直隶州,除修葺考棚外,有余则补学政养廉之不足。虽每童所出不过钱数十文,而在贫寒书生,亦不免拮据之苦。且学政养廉,朕已特颁谕旨,加至四千两,甚属宽裕,更不必取资于卷价。至于修葺考棚,乃地方之公事,应动存公银两办理者。著将童生交纳卷价一事,永行禁止。毋使不肖官员及胥吏人等,借名苛索,致滋扰累[18](P724)。

“纳卷价”乃徽州地方科考之陋俗,仅凭皇帝一道谕旨是难以彻底禁革的,这与地方财政实况以及地方吏治有着极为密切的关系。晚清时物价波动较大,广东海阳县曾经还发生一起因“卷价”增长而引致的“童生滋闹”事件,光绪《海阳县志》载其事云:“同治十年(1871年),海阳文童因卷价递增滋闹,经道府县严定章程,文童卷价,府县试及院试,一律每场、每本价值钱七十文”⑤。由此可见,往往童试数场“册资”对寒素之家的士人来说都会产生或多或少的经济压力,更别提其它的杂费花销。可是,自古徽州文风昌盛,徽州宗族对地方举业尤为重视,所以宗族祠堂经常通过各种措施为士人科考提供基础性的资金保障,《沙溪集略》中曾载:“本里应试生员盘缠卷资等银每位一两,祠堂出”[19](P75)。徽州基层社会的乡土士绅,通过倡导慈善捐助的方式,极力帮助贫寒之士减轻科考的经济压力,如休宁“邑绅吴立志,倡同余启铿、汪永绥、吴日鑫捐赀取息,以为县府院童子试卷并县覆试卷及乡试卷资,教谕方崇鼎为之记”[7](P72)。据此可知,徽州士人童考的册资应该不必担心,因为宗族祠堂和个体慈善行为往往会为此提供有效的资金支持。此外,徽州文会也对赴考士人给予多方支持,张小坡指出徽州文会具备一定的科举功能,在科举应试上为徽州赴考士人提供经验辅导以提高应试能力,在减轻经济压力上还充分利用会产经费为其奖助科考、提供盘费[20]。概言之,徽州社会从个体到宗族再至社会团体皆为赴考儒生在科举花费方面提供不同程度的经济资助,这在某种程度上为贫寒士人缓解了一定的举资压力。

此外,科试开考前后,有条件的考生往往都会顺便拜访本次主考的学官,以期博取良好印象,这些交际活动势必也会产生一些费用,增加科举开支。詹元相日记中略载其事,如康熙四十年农历三月十九记:“见府学二师,每斋果仪一钱,正斋毛老师,偏斋余老师。见县学二师,每斋果仪一钱,正斋何老师,偏斋胡老师。”康熙四十一年农历二月初七记:“初七,天阴。见两斋学师,各果仪一钱”[16](P230),农历闰六月十九记:“十九,支银二钱四分,见二学师”[16](P236)。当然,这些礼节性交际花费远不止如此,若士人科考中试后,新进童生还要为学师准备“学礼”以谢恩顾,而这“学礼”居然可讨价还价,詹鸣铎在《我之小史》第八回有详细记述[1](P162):

到府后会及先生、廪保,是夜凂他两位讲学礼。我又穿衣托保,至府门前,遇詹耀堂,观其颜色,大有不然之意。回到寓来,父亲看我安睡,以备明朝大报覆……“你说他没有钱,他还开木行,他还有两盘呢。”这话是讲学礼时,老师对先生廪保说的。我次早起来,父亲告诉我,谓昨夜讲学礼,廪保做出寒酸的样子,说得我万般苦,万般的没有钱。不料老师说出这话,他从何处打听查着,委实不知。我初听见,以为上当。后来廪保与先生,讲到舌敝唇焦,总算还好,以二十余番了事,已经讲妥,尚酬货。

光绪三十一年,詹鸣铎以县学第五名终于入泮,从此取得功名。入泮之后要向学师“纳学礼”,詹鸣铎委托先生和廪保去学师处商讨学礼,二人讲到“舌敝唇焦”,总算以“二十余番”讲定。清代小说《云中笑·拙书生》道:“大凡人家子弟进学之后,就要备贽仪相见学师。那贽仪多寡,却有规则,分为五等。……那超、上二户,不消说要用几十两银子,就是中、下 两户,也要费几金”[21]。由此来看,“纳学礼”之俗规确是旧时学官对新进童生的一种赤裸裸的剥削和压榨,其行径极其野蛮与无耻。总的来说,无论哪一种类型的考试花费,对广大底层的赴考士子来说,都会成为他们内心潜在的心理负担,其侧面出反映晚清徽州童试科场的晦暗与昏乱。

(三)人情花费

三是人情花费,即除上述费用外,童试科考过程中也会产生其他的杂费支出。如终场衙役打赏钱,虽然不必多少,但也无法回避。《我之小史》第五回道:“婺城邑试照例四场给馒馒,终场吃饭,名为终场饭。……吃饭之后,衙中底下人,拿一空碗来,放在桌上,乞些喜钱,我随意给数个”[1](P123)。还如门斗报喜的赏钱,詹元相在康熙四十一年六月日记中写道:“二十七,晴。报科举三等二名,去喜钱二钱”[16](P264)。这种报喜钱、打赏钱无需多花,仅是图个吉利,但具体人次无法确定,这项花费一般也无法避免。

还如酬谢钱,一是对祝贺者的酬谢,这类酬谢往往需从重以示敬意。《我之小史》第八回道:“当日我在府上,书斗、寓东,都送锡雀顶来道贺,并有糕粽,取“高中”之意。又有线系桂元,取“连中三元”之意,隔壁朱家,亦送来礼物如例。我都从重酬谢”[1](P161)。二是对廪保的酬谢,“谢廪保则以红纸包十饼金,也往礼拜”[1](P164)。三对授业先生的酬谢,“后来送礼至大犯,谢老夫子,我乘肩舆,亲自去跪拜,谢花子先生礼物有差”[1](P167)。廪保和授业老师的酬谢重在礼节,酬谢费的多少依据士人家庭环境的好坏。当然这些费用的产生,均是童生入泮后所产生的人情往来费用,这项花费有时亦是一笔不小的数目。

“查此事不过用百余洋,那时年成,较现在容易。那时家政,系祖母主持,我却完全不管。闻我入泮后,适吴晋秦还债来百金,恰好应用”[1](P167)。詹鸣铎这样普通的木商家庭,在詹氏入泮后竟然用去“百余洋”的人情往来费用,就连邑人吴晋秦还来的债金都应用上了,可见童生入泮后的这笔人情花费不可小觑。刘大鹏在日记中曾写:“[光绪二十四年]十二月二十五日,今岁吾家花费甚奢,……瓊儿入泮又费钱一百余缗,家中一切使费亦近二百缗钱,入不敌出,此岁暮所以受窘也”[22](P89)。故不难想象,童试过程中产生的各种费用开销,给一般士人家庭的正常生活造成了深刻影响,有些甚至被迫借贷于人,苦不堪言。

明人王世贞曾言:“余举进士,不能攻苦食俭,初岁费将三百金,同年中有费不能百金者,今遂过六七百金,无不取贷于人”[23](P438)。故言,无论是哪个级别的科举考试,对普通士人家庭来说,承受的经济压力都比较大。詹鸣铎虽出身商贾之家,但在进学“纳学礼”时依然委托廪保向学师说自己“万般苦,万般的没有钱”,这也间接反映晚清徽商渐趋衰微,中等商贾之家也难以完全承受“索费”之压,而寒素之家便可想而知了。

最后,凡论及明清徽州科举保障,均会言其宗族、民间个体或社会机构对徽州地方科举事业提供的经济支持,不过,根据翻阅相关徽州地方志、家谱、文集等资料,这些科举资金的支持仿佛大多集中偏向乡试、会试这种正规性质的科考,对预备科考的童生试来说,有关其赴试资金支持的记载资料极为罕见,这难道是历史的偶然?这是否能表明徽州社会科举保障机制功利化以及童生科考边缘化的特点倾向呢?我想这点需要引起学者后续的研究注意。

四、结论

总之,综合晚清徽州科场舞弊之风、科举诉讼纠纷以及童试科考花费三个方面的观察,不难窥知晚清徽州基层科考生态腐恶、昏乱、艰涩与失序的基本特点,这不仅是导致晚清徽州社会整体文风衰败、士风贱耻的重要因素,还是间接加剧徽州传统士人治生艰难的催化剂。

另外,从晚清徽州童试科场的生态考察,也能发现晚清徽州内部诸多的社会问题,比如上文所述的科举资格纠纷案,本质上说明晚清徽州社会内部矛盾的继续升级与激化,事件背后揭示出晚清徽州佃仆制的衰败与式微,这不仅表现在徽州“仆籍”对大姓宗族的反抗与控诉,更表现在他们对科举权利与自由的积极争取。另外,晚清徽州“仆籍”民众为彻底摆脱大姓宗族的掌控,他们付出了各种努力,如詹氏笔下“□姓仆人”通过“自立乡约”和“伪造谱籍”的方式[24],以此改变他们在宗族社会的等级划分,期许顺利成为宗族“正姓”之后,摆脱“小姓”遭受不公对待的命运。学者李甜指出“世仆制度长期存在,具有一定的历史合理性,主导因素是大小姓之间构成了互补关系。”这种互补关系具体表现为“小姓对大姓的经济依赖,使其在社会地位上需要让渡部分权利,导致双方形成不平等的尊卑等级”[25]。而随着这种互补关系的松弛和瓦解,仆籍对主籍的挣脱愈发明显,晚清徽州内部主仆互控案的频发,正说明徽州宗族对地方社会的控制力正在逐渐下降。

晚清徽州童试科场难息的舞弊之风,从侧面反映出徽州士人畸形、病态的“功名心理”,复原了徽州士林丑态迭出、怪相丛生的历史原貌,这也是晚清徽州地方社会变迁的一个生动侧影。《我之小史》第十四回云:

我们婺源,向有一姓施的,年六旬余,仍应童子试。你看他写卷子,有字画多的,就一字两槅起来。有一年坐我号背后,他一面写字,一面瞌睡,不防一笔走去,致把那卷涂坏,乃自怨自艾,谓人到下午来,全无精神了,此种人真叫做名心不死呢[1](P234)。

这些资料均能看出,晚清徽州士子对功名的变态渴慕与不竭追求,足见科举对徽州士人精神与心灵毒害之深。近人许承尧《歙事闲谭》中曾录徽州名人许文穆一趣事:“文穆致政归,值学使按郡,一夕鸣炮试士,公闻之,起向夫人索饭,欲趣入试,夫人笑曰:‘公犹试耶?’乃大笑而罢”[26](P24-25)。由此便知,科举与功名在徽州士人的心中已被极度扭曲和异化了。

另外,徽州每次岁考发榜之际,必有童生聚闹,此社会陋习相传久已。明代歙县知县傅岩曾曰:

细查新安恶俗,每一发案,十百成群,填衢塞路,喜为叫噪,伪称不平,甚至登高窥矙,抛掷瓦砾。……不过随人蜂聚,逐伴蚁屯,聊以为戏耳[27](P105)。

故见徽州童试科场士风士俗之鄙。这“积惯已久”的“童闹”陋习,一是反映徽州童试科考录取率偏低的现实问题,引起童试考生内心的愤懑与不满,故他们伺机闹事,以此宣泄心中的郁闷;二是说明徽州社会整体士风趋下,这与徽州文风昌盛形成截然的反差,士风颓败亦可看作是传统徽州走向衰落的一个历史信号。总的来说,晚清徽州童试科考生态较为鄙劣,这其实亦是末代徽州走向彻底衰落的一面镜子。那么,引致晚清徽州走向没落衰败的主导因素又是什么?显然,这不是本文能够解决的问题,有待后续深入探讨。

注释:

①详见《光绪婺源乡土志》第六章《第七十四课》,婺源畅记公司光绪戊申七月版本。

②详见龚耿光《(道光)佛冈厅志》卷三,清咸丰元年刻本,北京师范大学图书馆藏。

③详见李健祥《清末民初的物价与医疗》一文。他在论述清末民初一般物价一节,谈到一般民众的基本收入时引用《上海史》中相关记载资料,交代了清末一般普通工人的日佣薪资,大致在200~300文,当时的银元每元合108 0文。

④详见《人中画·自作孽》第一回《汪天隐贵负恩终须不吉·黄遵行穷好义到底成名》,清啸花轩刊本,大连图书馆藏。

⑤详见卢蔚猷《(光绪)海阳县志》卷十九,清光绪二十六年刊本。