说服体背后的双瞳叙述

2020-03-20楚爱华薛金生

楚爱华 薛金生

与其他同时期的文人相比,郭沫若是一个惯于仰望星空的人。且不说他的诗文集就命名为《星空》,他还有一篇长达4.5万字的天文历法长文《释支干》,让世人惊叹。甚至他那篇飞奔、狂叫、爆炸式的新体诗《天狗》:我是一条天狗啊/我把月来吞了/我把日来吞了/我把全宇宙来吞了/我便是我了……至今还在我们的耳边燃烧。《天上的街市》同样是作者在远离喧嚣的安静之处,写下的又一篇驰骋想象、眺望星空的作品。

此诗写于1921年。作为新诗的代表作之一,《天上的街市》很早就被收入语文教材,伴着一代又一代人的成长,成为闪耀在大家心中的一盏明灯,温暖而美好。长期以来,这首诗歌随着语文教材选文的屡次变动,曾经多次在剔除和选入中沉浮。2017 年秋季发行的统编教材又打捞起这颗被2013年人教版遗落四年的珍珠,重新编入初中七年级语文课本,再度引发人们对经典的深度思考。这首诗究竟写了什么?怎么写的?有什么深刻的内涵及獨特的魅力?因为诗歌不长,现呈现如下:

天上的街市

远远的/街灯/明了,

好像/闪着/无数的/明星。

天上的/明星/现了,

好像/点着/无数的/街灯。

我想那/缥缈的/空中,

定然有/美丽的/街市。

街市上/陈列的/一些/物品,

定然是/世上/没有的/珍奇。

你看,/那浅浅的/天河,

定然是/不甚/宽广。

那/隔着河的/牛郎/织女,

定能够/骑着牛儿/来往。

我想/他们/此刻,

定然/在/天街/闲游。

不信,/请看/那朵流星,

是他们/提着/灯笼/在走。

一、天街:地上美好家庭生活的幻影

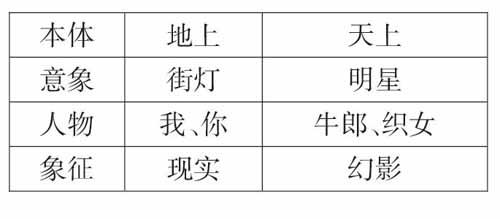

《天上的街市》整首诗不长,却鲜明地构建了两个对应的世界:地上世界—天上世界。诗中的意象、诗中出现的四个人物及象征也分别与呈现出来的两个世界相对应:地上的街灯—天上的明星;我、你—牛郎、织女;现实—幻影。列表如下:

教师教学用书对这首诗歌的解释大致是:《天上的街市》是郭沫若早期创作的新诗。当时,五四革命的怒潮已经消退,新的革命高潮尚未到来。面对黑暗的社会现实和沉重的民族苦难,许多知识分子陷入苦闷彷徨之中。诗人在残酷的现实面前,感受到一种幻灭的悲哀,他向往的和平洁净的美,不知道怎样在现实中实现。[1]联系全诗,我们不难得出结论,天上的街市是作者仰望星空,借传说中的牛郎织女提着灯笼悠闲散步、逛街购物来虚构的一个生活乌托邦,是地上男女相亲相爱、和平美好的幻影。

对天上虚幻世界的赞美,是对当时现实世界的否定。理解这个并不困难。让我们真正感兴趣的是,作者是怎么写的呢?在学理上是如何达到的?这涉及本诗的“篇性”[2],即它最为独特的地方——说服体背后的双瞳叙述。

二、说服体:以说服“你”为目的

郭沫若作为创造社的创始人之一,曾经对当时刚刚兴起的新诗提出过几点重要的写作原则:真实、真切、真话、自然、创造、严密、含蓄。以上要求,显然是以旧体诗为参照、针对新兴的现代白话诗歌提出来的,涉及新诗创作的情感、语言、语气、结构、风格、体式等多个方面。郭沫若的这首诗歌,就身体力行地体现着新诗以上诸方面的要求。整首诗由远远的街灯写起,把人的视野渐次拉宽,直到天边的夜空,很自然贴切地与闪烁的明星联系起来。由街灯到街市,由街市到珍奇,由珍奇到牛郎织女,由牛郎织女到天河,由天河到可以骑着牛儿自由来往,由自由来往到提着灯笼闲走……从地上到天上,从现实到幻境,二者没有任何隔阂,没有任何突兀,非常自然地实现了诗意融合。本诗由四个自然段落构成,由街灯—明星、明星—街灯在第一自然段实现联想的无缝衔接后,作者开始张开想象的翅膀,起飞、前行、微转、回拢,顺利地完成了诗歌起—承—转—合的环状圆合。整首诗娓娓道来、自然亲切,既明白如话又含蓄蕴藉。

如果诗歌里面只有第一人称“我”,那就极有可能在一不留神的情况下掉进自言自语的陷阱里。这首诗歌很好地避开了这一雷区,巧妙地采用了对话形式。不仅有“我”,还有一个与“我”对话的对象——“你”。不只是劝说,劝说的力量不够。而是说服,且志在说服那个站在“我”对面的“你”。

“我想……”“你看……”“我想……”“不信,/请看……”“我想”,是说给“你”听的。如果“你”不信,那么“你看”!言之凿凿,让对方的“你”不容置疑、不容分辩。甚至为了让自己的说法更为可信,作者没有戛然而止,“我”没有在牛郎织女“骑着牛儿来往”的画面处定格,而是再一次让想象顺延,往下滑走,又来了一个“我想……”,并且“定然”。如果你“不信”的话,“请看……,是……”,口气烂漫却又在劝说中十足地肯定。

中国古代文学史早在先秦时期就有一种文学样式,类似有问有答,我们姑且叫作“问答”体。如《诗经·鸡鸣》中夫妻的一问一答,如屈原的《天问》等。这首诗像,但不完全是。虽然诗中有“我”有“你”,但两人并没有构成对话,而是“我说你听”式,且志在必得,不给对方留下任何辨析的机会。

为什么必须说服对方呢?这恐怕与天上的两个人物有关。郭沫若惯于在诗作中修改神话,“与神话的元形态形成鲜明的对比”[3]。牛郎织女本来是传说中一对相爱的青年男女,因为王母娘娘的阻拦,最后被深不可测的天河隔开,两人只能隔河相望,一年只能相见一次。这明明是悲剧,而在这首诗里,作者却反弹琵琶、反悲为喜,认定两人虽有天河相隔,但天河是浅的,是不甚宽广的。二人可以骑着牛儿自由自在地闲走,可以提着灯笼逛街购物,可以买到世间见不到的珍奇。这些美好的生活画面与约定俗成的民间传说截然相反。怎么可能!“你”肯定是不信的!为了让“你”信,“我”连用了五个“定”——“定然”“定然”“定然”“定”“定然”,让“你”无可辩驳。

三、孩童与成人:说服体背后的双瞳叙述

与郭沫若其他诗歌如《天狗》等激烈狂躁的写作风格不同,这首诗歌异常安静,就像苍茫夜空下一曲简单而纯粹的小夜曲,铺满了漫天的星光。又因为牛郎织女白描般的人物构成及日用家常如灯笼、牛儿等的参与,所以愈发显得恬淡而美好。

细品整首诗歌的语言,全诗充满了童趣,这与作者采用的儿童视角及儿童口吻有关。儿童是惯于联想和想象的,与成人相比,儿童对回归家庭之爱的本能更为强烈。因此,本诗在恬淡中蕴含著新奇,新奇又被融化在无尽的恬淡之中。如同无尽夜空闪过的一颗流星,虽然意犹未尽,但最后都在天地静好中归于大化和无形。

儿童时期是一个真实与想象难以分辨的特殊时期。儿童不仅日常思维想象化,还往往天真而执着地对自己的想象充满确定,并振振有词、一厢情愿地将自己的感觉强加给别人。此诗亦然。只是在这首诗里,在儿童天真烂漫的视角背后,还隐藏着一双饱经沧桑、怀疑忧郁的成人之眼。

弗洛姆曾经说过一句非常经典的话:文学即做梦。或表达焦虑,或表达希望。识遍人间愁滋味、“却道天凉好个秋”的成人,谁会平白无故地写诗呢?除非欣喜若狂一吐为快,或郁闷悲愤一浇胸中块垒。郭沫若在写成此诗不久的一段时间里,曾经三次往返于日本和中国,苦寻救国救民之路。但到底有没有路?路在何方?答案就像失却星星的无边夜空,是那么缥缈和虚幻。

无独有偶。同时期的鲁迅,于《天上的街市》创作的同一年写下了《故乡》,三年后又写了《祝福》。那个离开故乡寻找光明之路的“我”,二十年后再次回到故乡,满目所及都是萧瑟颓败的景象,以及杨二嫂、闰土那些蜕变到几乎没有任何希望的故人,不得不再次落寞悲哀地离开故乡。《祝福》中那个到处支吾闪躲的“我”,更是作者内心真实的写照:看不到路,也没有人给指路。再加上知识分子自身的缺陷,使得砸碎了铁房子的年轻人置身于人群中竟无所适从——“荷戟独彷徨”。这是当时包括郭沫若、鲁迅等在内的一代有志之士的普遍写照。

天真烂漫、快乐幸福是儿童之“瞳”。痛苦绝望,才是儿童视角表象背后的成人之“眼”。因此,“你看”“定然”“定然”“定然”“定”“定然”,这些儿童话语肯定的背后潜藏着的是成人心灵理性上的否定——不定!不定!不定!不定!不定!肯定五次,否定五次。肯定越多,否定越多。诗歌呈现出两套话语系统:承载欢快情绪的儿童话语系统和它背后潜藏着的深沉、迟疑、否定的成人话语系统。

有学者曾经指责《天上的街市》带来的消极影响:“本诗给人们绘制了一个虚妄缥缈的冥想天国,完全不能鼓舞人们与现实抗争,结果只能招致人们远离火热斗争,遁隐于人类远古的洪荒。”[4]联系当时的实际情况,我们认为:《天上的街市》之所以未能写出鼓舞人们与现实抗争的斗志,不是作者故意使然,而是在当时黑夜如磐的社会大环境中,作者那代人确实看不到出路,这是他们困惑、惆怅、迷茫、痛苦的真实写照。

在此诗的课堂教学中,教师多生硬地插入黑暗的政治现实,来完成本篇从诗意幻想到作者悲观绝望的断崖式情感串联,让学生知其然而不知其所以然。说服体背后的双瞳叙述是本诗貌简实繁的秘密,也使儿童之目与成人之眼两套南辕北辙的话语系统的成功合体在学理上成为可能,并获得沉沉的理解与“同情”。同时,此诗也为当时新诗的创作在艺术技巧上提供了典范,值得我们细细品味。