中医药地方性立法的趋势研判

——以《北京市发展中医条例》为例

2020-03-20邹淑蓉贾彩彩

邹淑蓉,贾彩彩,陈 莹

(1.首都医科大学医学人文学院,北京 100069;2.首都医科大学基础医学院,北京 100069;3.首都医科大学马克思主义学部,北京 100069)

以整体观念与辨证论治为特征,以“天人合一,天人相应”为核心观念的中医中药学是中国极具特色和历史性的学问。在国情、政策和法治的催生下,并基于宪法二十一条的法理基础发展我国传统医药[1]。《北京市发展中医条例》于2001年6月22日北京市第十一届人民代表大会常务委员会第二十七次会议上通过,自2001年10月1日起施行,秉持传承中医事业的理念,结合北京市实际情况,将条例分为总则、扶持和保障、中医医疗机构和医疗服务、教育与科研、监督与管理、法律责任和附则七章。中医药服务制度、中药管理制度、职责分工、教育与科研、中医养生保健业管理、中医药的师承、事中的监督、政策保障因法治体系的发展、政策的调整、多产业混入等问题,《北京市发展中医条例》出现较为严重的滞后性。本文立足于现实的国情政策和法治发展程度,以《中国卫生和计划生育统计年鉴》中关于中医药类资源的数据为基础,剖析《北京市发展中医条例》的症结所在,并提出改善建议,进而以小推大,对全国各地的中医药立法趋势进行阐述和分析[2]。

1 修改《北京市发展中医条例》的必要性

1.1 中医药资源总量普遍稳步增长

1.1.1 中医类医疗卫生机构数 中医类医疗卫生机构包括中医类医院、中医类门诊部、中医类诊所和中医类研究机构。近五年来,北京市中医类医疗卫生机构数的绝对数值逐年增长,以2013年为基准,2013—2017年5年间中医类医疗卫生机构数总共增加12 277个,年平均增长率为5.85%;5年间同比增长率波动较大,总体呈上升趋势,在2016年有缓慢的下降,但在2017年有较大幅度的上升。见表1、图1。

表1 北京市近五年中医类医疗卫生机构发展情况

图1 北京市近五年中医类医疗卫生机构发展情况

1.1.2 中医药人员数 2017年,北京市共有中医药人员66.4万人,其中中医类别执业(助理)医师52.7万人,见习中医师1.6万人,中药师(士)12.1万人。近五年来,北京市中医药人员数量稳步增长,以2013年为基准,2013—2017年北京市中医药人员总共增长14.1万人,年平均增长率为5.39%。由之前的统计发现,中医药人员数的发展速度与中医类医疗卫生机构发展速度基本一致,在2016—2017年增长迅猛,见表2、图2。

1.1.3 中医类卫生机构人员数 2017年,全国中医类卫生机构人员数1 226 170人,其中,中医类医院1 094 773人,中医类门诊部32 731人,中医类诊所96 111人,中医类研究机构2 555人。近五年来,全国中医类卫生机构人员数的绝对数值逐年增长,以2013年为基准,2013—2017年5年间中医类医疗卫生机构人员数总共增加331 480人,年平均增长率为7.41%;5年间同比增长率波动较大,总体呈上升趋势,在2015年有缓慢的下降,但在2016—2017年增长迅速。见表3、图3。

表2 北京市近五年中医药人员发展情况

图2 北京市近五年中医药人员数发展情况

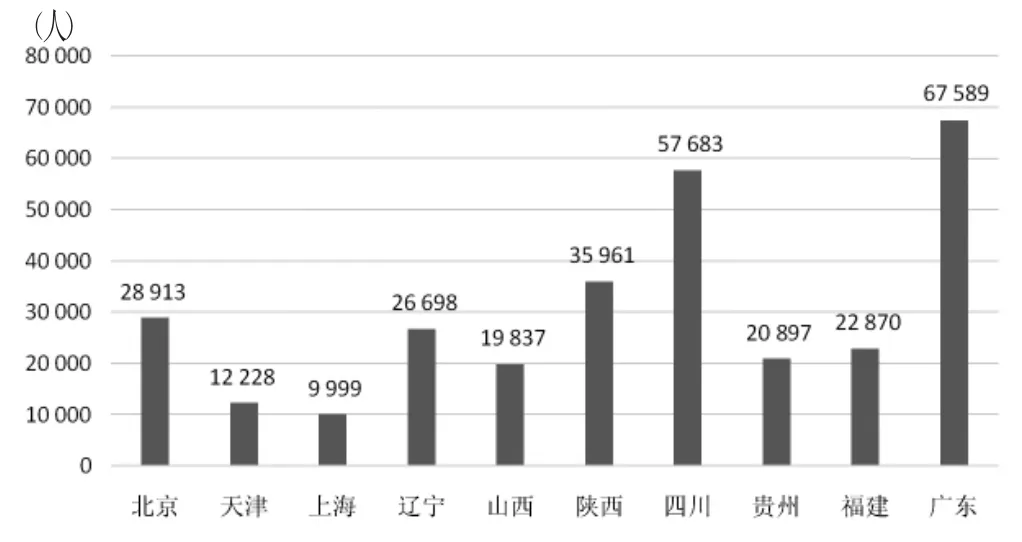

1.1.4 中医医院人数 2017年全国中医医院人员数共计943 444人,其中卫生技术人员796 704人,其他技术人员38 196人,管理人员38 977人,工勤技能人员69 567人。2017年,各地中医医院人员数与各地中医药人员数呈现基本相同的分布趋势:广东省最多,其次是四川省,北京市中医医院人员数仅低于广东省、四川省和陕西省,远多于上海、天津两个直辖市,见图4。稳步增长的中医资源促使2001年的《北京市发展中医条例》的修改推进进程[3]。

1.2 政策环境的改变

国家和社会的政策环境差异多样,动态不可复制,一定时期的政治文化、社会经济环境、制度体制条件以及自然环境都是决定政策环境的重要因素。2016年国家出台各种形式、各种内容的政策,在一定程度上指引着2001《北京市发展中医条例》的修改[4]。2016年国家中医药政策见表4。

表3 近五年全国中医类卫生机构人员数量发展情况

图3 全国近五年中医类卫生机构人员数发展情况

图4 2017年各地中医医院人员数

2 中医药立法之症结所在及建议

表4 2016年国家中医药相关政策一览

2.1 立法之症结

2.1.1 职责不清[5]县级以上人民政府管理部门职责(第5条)。其组织体系不健全,导致公权力主体不明确,滥用和乱用职权,同时导致“争权避责”。

2.1.2 备案制不明 中医诊所备案制(14条)。此条所述备案实施细则未发布,实践中备案门槛不明确,权力模糊,必然导致适法的不一致和非理性因素偏袒。

2.1.3 临方调配无法可依 临方调配(28条)。采取备案制的配方调配主体不明,即调配主体是药学部门还是医生;配方临用时调配时间长,造成应用到临床上的可行度极低;提前调配备案制的备案内容、备案标准不明;鲜药的药品来源渠道狭窄(饮片厂家不采购),且因其保鲜期短,药检过程完毕后鲜药可能已无法使用。

2.1.4 法规落实不到位 中医药法的政策落实问题。配套中医药政策跟不上,实施细则未制定、未公布。

2.1.5 民间机构作用甚小 行业协会作用甚小,大部分工作由政府落实贯彻、监督,包括考试准入制度等,未发挥行业组织的市场性和能动性。

2.2 建议

2.2.1 明确职责 各层级都要设立中医药管理部门,不能由其他部门兼职,并切实做到权责统一,做到“谁用权,谁负责”。

2.2.2 实行备案制 于备案前设置许可,即前置许可,其中申报人应是执业中医师、从业人员应是执业医师或者执业护士,场所的要求参考卫生机构。于备案前置的许可阶段截留不符合标准的医疗机构。

2.2.3 加强临方调配的立法 结合《中医药法》《药品管理法》出台备案制实施细则,有法可依,且不得违背上位法。

2.2.4 制定地方相关政策 中医药地方政策与法律齐头并进,需要政策落实的内容:加强中医药发展、政府投入、学术发展、临床上不能突破的重大问题、科学管理、行政体系管理一体化。

2.2.5 建立行业协会 中医药法缺少有关行业协会的落实,应在临床考核、批准以及事后监管里充分发挥行业协会的作用,分担政府机关压力。

3 中医药地方性立法的趋势研判

3.1 “行政权力谁来实施,对谁实施,如何实施”将成为立法的主线[6]

《中医药法》第5条第2款框架性地规定各行政区域的中医药管理权由本行政区域的县级以上地方人民政府中医药管理部门行使。为进一步使中医药资源基层化,《中医药法》第12、16条规定上述各行政区域的县级人民政府采取措施,具体表现为增强社会卫生服务站和村卫生室提供中医药服务的能力。基本公共卫生服务项目面向全体居民免费提供的最基本公共卫生服务,是促进基本公共服务实质均等化的关键一步,亦是深化医改的不可或缺的一环。第18条第1款体现中医药的未病先防,反映公共卫生服务预防为主的核心观念,将中医药预防、保健服务纳入基本公共卫生服务项目。此外,在中医药文化宣传、经费保障、价格管理和医保支付等方面加大宣传和管理监督力度。权力配置的专门化和详细化进一步决定需地方立法层面做出更为详尽、具体的规定并加以落实。

3.2 地方立法亟须填补上位法的空白[7]

针对确有专长人员管理制度中的考核标准不明确。考核标准应区别于考试标准,把真正有一技之长的人员筛选进来。地方性立法应建立按重要程度以临床疗效、医事法规、基础理论为内容的考核制度。在院内制剂方面,好的院内制剂存在普及难(药监局的严格管理)、未来生存难(获准制剂的价格倒挂)的问题亟待解决;临床上院内制剂与市售产品、国药准字产品竞争的压力难以承受;院内制剂的工艺成本普遍偏高。制剂价格依赖地方性立法一定程度的有序调整,使院内制剂加成满足市场。此外,组织宣传和教育相关的中医药法律知识尤为重要,在组织上,组成全国各省各市各县的宣讲小组,普及中医药专业和法律知识,引导合法合规的行为;及时开展跟踪政策研究,提出解决法律冲突的建议,以正地方性中医药工作之路。

3.3 中医药立法突出地方特色

中医药发展存在地域性、不均衡性,截止到《中医药条例》颁布前,安徽省、陕西省、湖北省等19个省、自治区、直辖市制定了中医药地方性法规,占全国31个省、自治区、直辖市的61.3%,法规名称多为“发展中医条例”。2003年之前,各省、自治区、直辖市以探索性立法为主,地方立法的内容涉及各地发展中医药事业的主要方面,内容大致涵盖2003年国务院《中医药条例》所规定的中医药服务主体(医疗机构及从业者)、中医药教育与科研、保障措施等。此外,民族自治地区按照当地的风俗特点和中医药资源种类,还有专门章节规定了民族医药、农村医药的内容。2011年修订的《云南省发展中医药条例》中有关政府举办中医医疗机构专业人员和床位量化配置等制度;2013年修订的《山西省发展中医药条例》中有关发展中药产业的政府职责的规定以及专职中医药管理机构和人员设置等制度;《深圳经济特区中医药条例》中有关政府及其所属部门、行业协会在中医药事业治理中职责划分等制度,在立法前瞻性和可操作性方面为其他地区立法提供了可供借鉴的制度样本[8]。