中医综合疗法联合西药治疗颈性眩晕临床观察

2020-03-19王斗斗

王斗斗

颈性眩晕是由于椎动脉外段在颈部软组织异常、继发性骨质增生等病变影响下导致供血障碍而引发临床综合征,上肢乏力、头痛、颈部僵硬等是其主要临床症状,病情严重者甚至可发生猝倒或昏厥[1]。若不及时干预治疗,随着病情发展将对患者健康及生活质量造成影响。目前,临床对于颈性眩晕的治疗主要采用推拿、针灸、手术、中药外敷或内服及中西医结合疗法,通过改善患者眩晕症状,从而提高患者生活质量。基于此,本研究选取2016年7月—2018年6月于我院接受治疗的颈性眩晕患者80例,对颈性眩晕患者分别给予西药治疗和中医综合疗法联合西药治疗,对比其疗效,旨在探究所取得的临床效果及对血流动力学的影响。报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2016年7月—2018年6月于我院接受治疗的颈性眩晕患者80例,本研究经医学伦理委员会批准。采用随机数字表法分为2组,各40例。观察组中男23例,女17例;年龄18~72岁,平均年龄(44.87±2.68)岁;病程0.5~3年,平均病程(1.22±0.38)年。对照组中男21例,女19例;年龄18~74岁,平均年龄(45.03±2.16)岁;病程0.5~3年,平均病程(1.47±0.39)年。2组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2 诊断标准西医符合《眩晕诊治专家共识》[2]中疾病诊断标准,患者以眩晕为主要症状,伴随精神萎靡、恶心呕吐、嗜睡等症状;体格检查可见颈椎活动度下降,影像学检查可见双侧椎动脉血流动力学参数异常。中医符合《中医临床病证诊断疗效标准》[3]中相关诊断标准,由风阳上扰,痰瘀内阻等导致脑窍失养,脑髓不充,以头晕目眩,视物运转为主要表现。

1.3 纳入与排除标准纳入标准:病情剧烈发作时持续时间≤30 min,或慢性发作时持续时间≥30 min;临床资料完整;均自愿参与,签署知情同意书。排除标准:①存在颈椎手术史;②影像学检查可见脑出血、脑梗死及其他颅内占位性病变;③无法配合治疗者。

1.4 方法

1.4.1 治疗方法对照组口服氟桂利嗪胶囊(上海中华药业有限公司,国药准字:H19994069),5 mg/粒,1粒/次,每天1次;同时经静脉注射天麻素(海南倍特药业有限公司,国药准字:H20059810),将0.5 g天麻素注射液与0.9%250 ml NaCl注射液混合后给予静脉滴注治疗。连续治疗30 d。观察组在对照组基础上实施中医综合疗法:①推拿按摩:使患者颈部、双肩完全暴露,采用揉捏手法按摩颈部及肩部肌群,15 min/次,使颈部及肩部肌肉得到完全放松,在推拿过程中注意不得摇晃患者头部,以免加重眩晕。同时揉按风府、百会、风池、印堂、四神聪等穴位,30 s/穴,待按摩结束后叮嘱患者静卧30 min后方可离开。②电针疗法:于推拿按摩结束后1 h行电针治疗,取颈部夹脊穴为电针治疗主穴,同时搭配风池、大椎及大杼,使用一次性针灸针采用平补平泻手法给予患者针刺治疗,针刺得气后连接电针治疗仪,选用疏密波,强度以患者可耐受程度为主,留针30 min,每天1次。14 d为一个疗程,连续治疗2个疗程,中间需休息1 d。③辨证治疗:瘀血阻窍证:给予通窍活血汤治疗,组方如下:川芎、赤芍、红枣各6 g,红花、桃仁、生姜各9 g;气血亏虚证:给予归脾汤治疗,组方如下:生姜、大枣、炙甘草各6 g,木香10 g,茯苓、白术、当归、黄芪、远志、龙眼肉、人参、酸枣仁各12 g;肝阳上亢型:给予天麻钩藤饮治疗,组方如下:桑寄生、益母草、夜交藤各6 g,川牛膝、杜仲、山栀子、黄芩、生决明子10 g,天麻、钩藤各12 g。上述组方均加水煎熬取汁300 ml,于早晚服用,1剂/d,共服用30 d。

1.4.2 观察指标①中医证候积分:观察患者眩晕症状、耳鸣、恶心和呕吐等症状改善情况,采用0~3分评分法。0分表示无症状,1分表示症状偶然出现,但不影响工作,2分表示症状介于重度与轻度之间,3分表示症状发作频繁,已影响工作及睡眠。总评分越高,症状越严重;反之,症状越轻。②血流动力学:使用彩色多普勒超声设备检测双侧椎动脉血流动力学参数变化,包括右椎动脉(Right vertebroarterial artery,RVA)、左椎动脉(Left vertebroarterial artery,LVA)及基底动脉(Basilar artery,BA)平均血流速度值。③睡眠质量:采用匹兹堡睡眠质量指数(Pittsburgh sleep quality index,PSQI)评估患者睡眠质量,观察睡眠障碍、睡眠时间、入睡时间、睡眠效率、安眠药物、日间功能等,采用0~3分评分法,总分18分,睡眠质量越差,总评分越高;反之,总评分越低。上述指标均于治疗前及治疗30 d后进行评估。

1.4.3 疗效判断标准患者症状及体征全部消失,工作及生活不受影响为痊愈;患者症状及体征基本消失,工作及生活不受影响为显效;患者症状及体征较治疗前有所好转,生活可自理为有效;患者症状及体征均无改善,工作及生活受到影响为无效。

2 结果

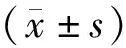

2.1 临床疗效相比于对照组,观察组治疗总有效率较高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者治疗总有效率比较 (例,%)

2.2 中医证候积分2组治疗前中医证候积分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,2组中医证候积分均降低,且观察组中医证候积分较低,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组患者治疗前后中医证候积分比较 (例,

2.3 血流动力学2组治疗前各血流动力学参数比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,2组血流动力学参数均得到改善,且观察组RVA、LVA及BA水平较高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.4 睡眠质量2组治疗前睡眠质量各指标水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,2组睡眠质量各指标水平均明显改善,且观察组睡眠障碍、睡眠时间、入睡时间、睡眠效率、安眠药物、日间功能评分较低,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表3 2组患者治疗前后血流动力学参数比较 (例,

表4 2组患者治疗前后睡眠质量评分比较 (例,

3 讨论

近年来,颈性眩晕发病率逐年上升,且呈年轻化,临床上普遍认为该病的发生与生活环境及习惯存在密切联系,如不正确的低头伏案工作、长时间使用电脑或手机及其他不正确知识导致的颈肩部肌肉及骨骼无法得到正常休息等。现代医学认为[4],因颈椎特定的生理结构,极易发生退变、劳损,小部分关节出现移位或骨质增生症状,从而刺激或压迫颈动脉,导致椎基底动脉血流动力学指标出现异常而引发眩晕。中医学将颈性眩晕归入“眩晕”范畴,认为导致眩晕的病因多与肝存在关系,《素问·至真要大论篇》记载:“诸风掉眩,皆属于肝”。其病机存在虚实两个方面,其中虚者气血亏虚、髓海不足,实者则风、火、痰、瘀干扰清窍,虽眩晕症病位在头窍,但病变可涉及肝、脾、肾[5]。

临床治疗颈性眩晕不仅需解除颈肩部的压迫或痉挛,恢复正常的生理平衡,同时还需减少椎间盘压力,改善椎基底血流循环状态,以缓解受压的神经根,从而改善患者眩晕等临床症状,消除炎症,改善颈肩部肌张力,松解粘连组织,达到缓解痉挛的目的。本研究结果显示,观察组治疗总有效率、RVA、LVA及BA水平均较高,治疗后中医证候积分、睡眠障碍、睡眠时间、入睡时间、睡眠效率、安眠药物、日间功能评分较低,表明与单纯西药治疗相比,联合中医综合疗法可达到更好的临床效果,患者眩晕等临床症状得到有效缓解,利于改善患者血流动力学,扩张椎动脉,促进血流速度加快,利于改善椎基底动脉供血状况,同时有助于睡眠质量的改善。氟桂利嗪属选择性钙离子通道阻滞剂,具有抑制因血管平滑肌收缩所引发的血管痉挛等症状,同时还可保护脑细胞、避免颅内外血管扩张导致的头痛;天麻素则具有增加血流量、扩张血管、降低外周血管阻力的效果[6]。中医在治疗颈性眩晕中优势明显,多采用针刺、按摩、中药内服等方式行综合疗法治疗,且具有操作简单、疗效确切、安全性高等优势,因此,给予患者中医综合疗法治疗对提高颈性眩晕临床效果具有重要作用。颈肩部推拿按摩利于促进颈肩部血液循环,减少颈部交感神经刺激,缓解颈肩部肌肉痉挛,减轻疼痛感。颈部夹脊穴位于督脉双侧,具有较好的振奋阳气、疏通督脉经气的作用,针刺治疗可活血化瘀、益气生髓、醒脑开窍;风池穴为足少阳胆经与阳维脉之会,施以针刺治疗可升清益窍、调畅经气;大杼穴属督脉别络,针刺时可驱风健脑、益气升阳;大椎穴为手足三阳及督脉之会,可舒筋通络、活血化瘀。将上述穴位加以通电治疗,有助于增强穴位周围血流动力学,利于缓解疼痛、水肿、炎症等症状[7]。此外,中医综合疗法根据患者不同证型给予辨证治疗,使得治疗更具有针对性,瘀血阻窍给予通窍活血汤,有助于活血通络、祛瘀生新;气血亏虚施以归脾汤可调养心脾、益气补血;肝阳上亢型行天麻钩藤饮可清火熄风、平肝潜阳[8]。由此可见,中医综合疗法结合西药治疗颈性眩晕症状可加快局部血液微循环,减轻椎间盘负荷量,缓解颈椎退变。

综上所述,与单纯西药治疗相比,联合中医综合疗法治疗颈性眩晕疗效更佳,有助于改善临床症状,同时利于提高睡眠质量,并改善椎基底血流动力学,缓解颈肩肌肉痉挛所产生的疼痛、炎症反应等,值得推广应用。