基于医务人员视角的人际信任差异研究

2020-03-19陈美林汪文新江舜杰郑寒君

■ 陈美林 汪文新 江舜杰 郑寒君

作为人际信任一部分的医患信任缺乏是当下我国面临的一个问题[1]。医患信任是医患双方在诊疗过程中,坚信对方不会做出不利于自己或危害自身利益行为的一种心理预期[2]。纵观国内关于医患信任的研究,大多数是从患者角度探讨如何提升医患信任,很少从医务人员个体心理学角度探讨因医生对患者的不信任产生的消极影响。有研究表明,信任的产生,和一个地区的社会结构、文化结构、经济水平有着密切的关系[3]。同时,信任不仅能够提高医务人员的工作效率、工作满意度、组织忠诚度[4],并且人际信任水平较高的医务人员与患者更易建立和谐的医患关系。因此,了解我国医务人员的人际信任水平状况,将有助于医患信任的改善。

本研究以我国东中西部的医务人员为主要研究对象,旨在了解不同地区、不同人口学特征医务人员的人际信任水平,并探讨其影响因素,为揭示医生群体的心理学特征和医院科学化管理提供实证依据及理论建议,从而改善医患关系,提升医患信任水平。

1 对象与方法

1.1 研究对象

2014年7月起,课题组采取分层抽样和典型抽样相结合的方式,考虑到课题开展时间和经费的限制,分别在我国东部抽取江苏省和山东省、中部抽取湖北省和河南省、西部抽取四川省的12所具有代表性的公立医院进行问卷调查,样本涵盖了我国经济发达以及欠发达地区。在抽取的公立医院中,对医生的调查采取电子问卷的形式,通过问卷链接发给医生进行匿名调查。

1.2 方法

1.2.1 调查问卷。在文献研究的基础上,将设计的调查问卷向有关专家咨询,并结合专家意见进行修改。问卷包括两方面内容:(1)基本情况,包括性别、科别、出生日期、民族、婚姻、职称、年限、月收入、家庭经济水平、生活满意度和生活态度;(2)一般人际信任量表(ITS)。该表由Rotter于1967年编制[5],用于测量被调查者对他人行为、承诺以及陈述可靠性的态度。一共25个条目,涉及不同的社会角色,共分为特殊信任和普遍信任两个因子。采用Likert五级评分法,从“完全同意”到“完全不同意”分别评定为1~5分,其中条目1~5、条目7、条目9~11、条目13、条目15、条目19、条目24反向计分。量表得分从25分到125分,中间值为75分,特殊信任中间值为36分,普遍信任中间值为39分,得分越高表示人际信任度越低。结构效度检测结果KMO指数为0.839,Bartlett球形检验在0.001水平上显著,问卷的克隆巴赫系数为0.637,特殊信任维度可靠性为0.728,普遍信任维度为0.689,信效度良好。

1.2.2 数据整理和统计学方法。对填写的问卷资料采取统一编码,并运用Epidata 3.1软件建立数据库,将所有调查数据录入。在录入过程中设置逻辑控制及核查程序避免录入过程产生错误。利用SPSS 22.0对数据进行处理分析,使用描述性统计分析以及单因素方差分析、Kruskal-Wallis H分析进行组间各因素的差异比较,P<0.05代表数据差异有统计学意义。

2 结果

2.1 调查对象人口学特征

共计有效调查了4521名医务人员,其中东部1 979名,占总人数的43.8%;中部1 490名,占总人数的33.0%;西部1 052名,占总人数的23.3%。不同地区医务人员人口学特征情况见表1。

2.2 不同人口学特征的医务人员人际信任差异分析

医务人员的总体人际信任得分为79.46±7.355分,其中普遍信任维度得分为46.57±5.662分,特殊信任得分为32.89±4.846分。

将医务人员婚姻状况分为未婚和已婚,文化程度分为本科以下、本科、研究生及以上,家庭经济水平分为高水平、平均水平、低水平,生活满意度分为满意、一般、不满意,生活态度分为乐观、一般、悲观。对医务人员的性别、出生时间、婚姻状况、职称、工作年限、家庭经济水平、生活满意度以及生活态度进行比较,发现ITS总分以及特殊信任得分差异均有统计学意义,除文化程度外其余不同特征医务人员的普遍信任得分差异均有统计学意义。其中,男性医务人员的人际信任度高于女性,1980~1989年出生的医务人员人际信任水平最高,1950~1959年出生的医务人员人际信任水平最低;已婚比未婚的人际信任水平高;文化程度为本科的医务人员信任水平最高(表2)。

表1 不同地区医务人员人口学特征分布情况

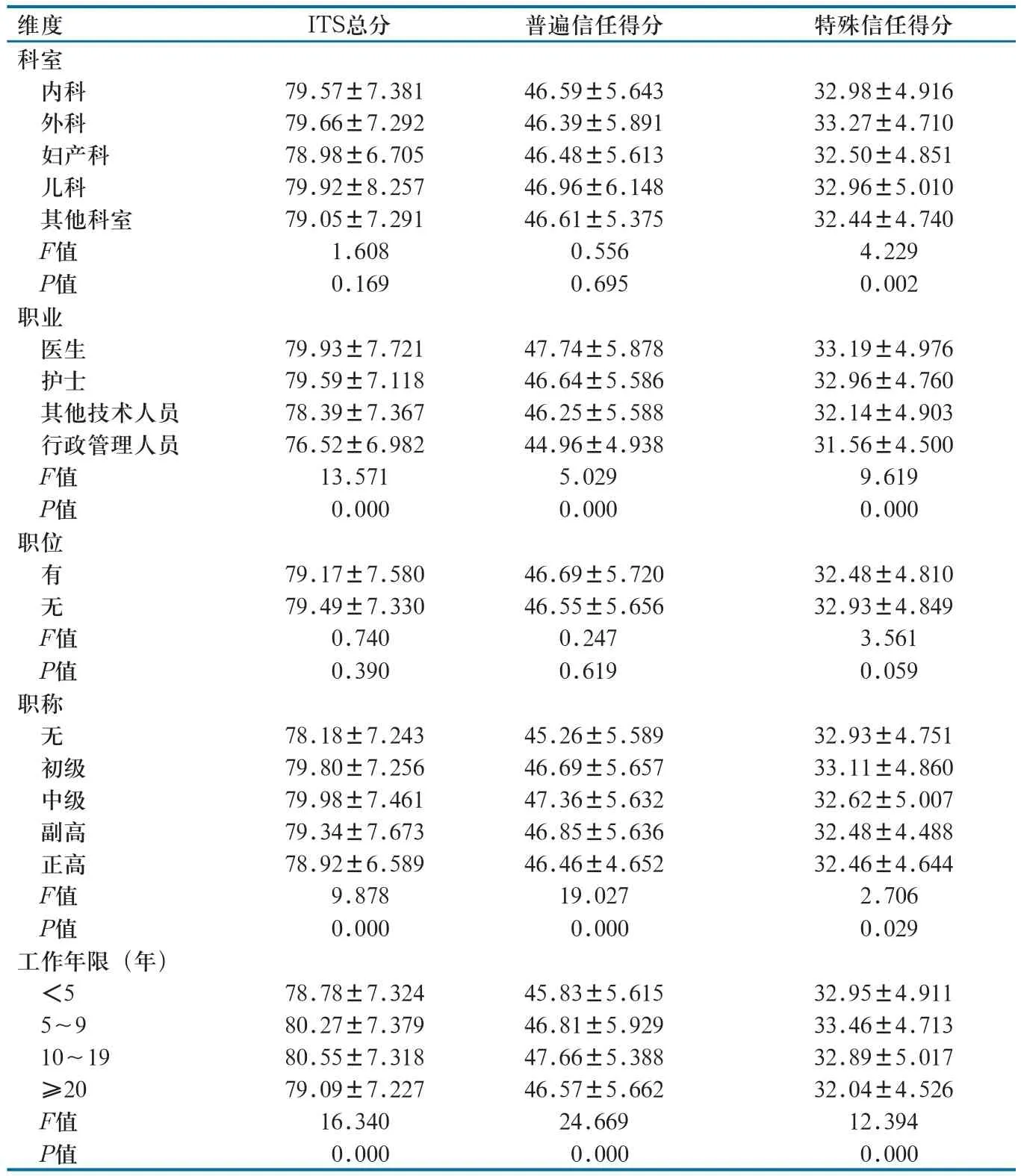

2.3 不同身份特征医务人员人际信任情况

将不同科室、不同职业、不同职位、不同职称以及不同工作年限的医务人员的人际信任情况进行差异分析,发现不同科室的医务人员差异无统计学意义;医院行政管理人员的人际信任度最低,差异有统计学意义;有职位与无职位的医务人员人际信任差异无统计学意义;无职称的医务人员信任度最低,中级职称的信任度最好,差异有统计学意义;工作10~20年的医务人员信任度高,工作年限在5年以下的医务人员人际信任度最低,差异有统计学意义(表3)。

2.4 不同地区医务人员人际信任情况

不同地区医务人员人际信任总分及维度得分情况见表3。西部地区的医务人员不论是总体人际信任,还是普遍信任和特殊信任维度,得分均高于东部和中部。东中西部医务人员的人际信任总分存在一定差异。在SPSS 22.0中,将地区作为固定因子,将人际信任总分作为因变量,Levene 方差齐性检验结果<0.05,不适合使用单因素方差分析。因此,采用非参数检验中Kruskal-Wallis H检验。同样,将人际信任总分作为检验变量,将地区选为分组变量,东部地区赋值为“1”、中部地区赋值为“2”、西部地区赋值为“3”,所以分组变量的范围是最小值1,最大值3。结果显示,东中西部地区医务人员的人际信任水平差异有统计学意义(表4)。

3 讨论

3.1 医务人员人际信任总体情况

信任在人的生活中起着举足轻重的作用,良好的人际信任能够促进人际关系的和谐发展,一旦缺乏人际信任则会破坏人与人之间的交往关系,甚至于给交往的双方造成不可磨灭的伤害[6]。在医患双方进行交往过程中,不仅需要患者对医生信任,也需要医生对患者信任,这样才能保证医疗行为的顺利实施。本研究显示,我国医务人员的人际信任得分为79.46分,高于中值75分;其中,普遍信任维度得分为46.57分,高于中间值39分;特殊信任维度得分为32.89分,低于中间值36分。这一结果反映出,我国医务人员的总体人际信任水平较好,医务人员对未来社会的积极性倾向及普遍信任水平较高,但是特殊信任水平较低。

表2 不同人口学特征医务人员人际信任差异

表3 不同身份特征医务人员人际信任差异

表4 不同地区医务人员人际信任得分情况

有研究显示,教师人群的信任水平为77.28分[6],医务人员的人际信任水平高于教师。医务人员工作具有救死扶伤的特点,并且拥有较高的社会地位,更易被他人依靠,同时相比其他行业更具备工作成就感,使得医务人员更易建立起良好的人际关系,从而人际信任水平较高。同时,男性医务人员在体力、耐力等方面具有更大的生理优势,加之社会文化因素的影响,男性医务人员更易受到患者及其家属的信赖和认可[7],并且在科研以及晋升职称方面具有优势,所以在一定程度上较女性医务人员具有更高的人际信任水平。1980-1990年出生的医务人员相比较于其他年龄段的医务人员在人际信任得分上略高,分析原因可能是这个年龄阶段的医务人员刚在工作上站稳脚跟,同时刚刚组建了新的家庭,可能比其他年龄段的医务人员对未来的期望值更高,从而具有较高的人际信任水平。已婚医务人员比未婚医务人员人际信任水平高,分析原因可能是已婚医务人员在经济方面有了一定基础,并且可能比未婚医务人员具有更高的社会地位,在情感方面能够得到伴侣和孩子的支持,从而使得他们对社会和未来有了更加积极的心态;本科以下学历的医务人员不但需要继续提升学历,同时在晋升职称方面也需要付出更多努力,而硕士及以上学历的医务人员多为医院骨干,承担着更多的压力,致使他们的人际信任水平都较本科学历医生低。

3.2 不同身份特征医务人员人际信任差异分析

不同科室以及是否具有行政职位的医务人员人际信任水平差异无统计学意义,但是不同岗位的医务人员人际信任水平差异显著。在4类医务人员中,医生的人际信任得分最高,其次是护士;人际信任得分最低的是行政管理人员,与其他3类医务人员的人际信任得分相差较大。行政管理人员每天处理医院大大小小的事务,处理各种各样的人际关系,同时有些行政管理人员是单位的核心人物,他们不仅仅需要将自己的工作做好,还承担着部门进一步发展的重任,承受着更大的压力,所以人际信任水平相对较低;无职称或者工作5年以下的医务人员多为工作新手,资历浅,大多承担着最基础的工作,面临着学习知识和经济问题等多方面压力,所以人际信任水平偏低;而中级职称或者工作年限在10~20年的医务人员大多是各部门的骨干力量,事业正处于快速发展期,对未来充满信心,所以人际信任水平较高。

综上所述,在不同身份特征的医务人员中,工作步入正轨、在部门中作为技术骨干的人员,比刚开始工作或者承担着部门发展重任的医务人员的人际信任水平更高。

3.3 西部地区医务人员比东中部地区人际信任水平高

信任作为经济发展的内在力量之一,其产生受一个地区社会结构的影响:地区的社会结构分化程度越高,人们越容易产生戒备和紧张的心理,人际信任也难以培育[8-10]。在本研究中,西部地区的医务人员无论是人际信任总分,还是特殊信任及普遍信任,均高于东中部地区。有研究发现,社会经济发展以及市场化进程会对该区域的信任水平产生影响[11]。随着社会经济的发展,东中西部地区的发展出现了明显的阶梯状分布,东部的社会经济发展最快,而西部地区相对于其他两个地区发展较慢。这提醒有关部门在发展经济的同时,也应当兼顾心理和经济的和谐发展,注重医务人员的心理感受,营造和谐友好、积极向上的社会氛围,提升医务人员的人际信任水平,从而进一步改善医患关系[12]。