基于地理信息系统空间分析的北京市通州区医疗机构布局研究

2020-03-19辛园园

■ 辛园园 张 柠

我国优质医疗资源总量不足、结构不合理、分布不均衡,已成为保障人民健康和深化医改的重要制约。北京市优质医疗资源丰富,但相对集中于中心城区[1]。北京城市副中心建设对于落实首都城市战略定位、缓解“大城市病”具有重大意义。城市副中心位于通州区潞城镇,总面积约155 km2,加上拓展区覆盖通州全区约906 km2[2]。《北京城市副中心控制性详细规划(街区层面)(2016-2035年)》明确指出,副中心建设要坚持以人民为中心,科学配置各类资源要素,提高城市精细化管理水平。地理信息系统空间分析(geographic information system,GIS)技术因其具有开放性、先进性、实用性和高准确度特性,在公共设施布局规划方面广为应用[3-4]。为进一步优化医疗资源布局,避免由于优质医疗资源聚集引发新的“大城市病”,本研究基于GIS技术,以北京市通州区为研究对象,描述并分析该区域医疗机构布局合理性。

1 资料与方法

1.1 资料来源

本研究所用数据源于3方面:机构数据来源于2017年北京市卫生计生工作统计资料汇编;人口数据来源于第6次全国人口普查结果,结合实地调研对部分数据进行调整更新;矢量地图数据来源于高德地图开放平台。

1.2 研究方法

1.2.1 数据矢量化。运用Excel构建医疗机构定位数据库,指标包括机构名称、机构编码、地址、级别、床位数、总诊疗人次、经纬度信息。运用地理信息系统软件Arcgis 10.2获得医疗机构布局点图并进行空间校正;整理人口数据信息得到通州区人口数据库,获得地区人口分布点图和矢量化后的地图数据。

1.2.2 叠加分析。机构数据、人口数据、行政区划数据是独立的个体,采用叠加分析方法将不同数据的图层进行叠加后,可得到研究所需直观的通州区24所医院及100所社区卫生服务中心的机构布局、人口分布等图形。

1.2.3 缓冲区分析。利用欧式缓冲区分析方法,结合不同医疗机构服务量情况,解决临近度问题,从而显示各医疗机构服务范围大小。

1.2.4 泰森多边形。利用泰森多边形将研究区域按医疗机构点的最近距离进行分割,从而使得分割后区域内的居民到达唯一医疗机构的距离总是小于到其他医疗机构的距离,便于计算医疗机构服务区域内服务人口的人均资源量[5]。

2 结果

2.1 通州区社区卫生服务中心(站)基本布局

根据《通州区2010年第六次全国人口普查主要数据公报》,2010年通州区常住人口数为118.4万人,人口在通州区北部及西部的分布较为聚集(图1),其中永顺地区、梨园地区、宋庄镇、马驹桥镇4个地区的常住人口数均超过10万人。

截至2017年底,通州区常住人口数为150.8万人,拥有社区卫生服务中心18所,社区卫生服务站82所。这100所社区卫生服务中心(站)为全区150多万常住居民提供初级卫生保健服务。与人口分布特点一致,社区卫生服务中心(站)分布集中于北部地区(图2)。

根据《“健康中国2030”规划纲要》对于15分钟基本医疗卫生服务圈的建设要求[6],按12 km/h的骑行速度,绘制通州区社区卫生服务中心(站)以3 km(骑行15分钟)为半径的缓冲区(图3)。依据2017年底数据,社区卫生服务中心(站)将覆盖通州区83%以上的地区,人口覆盖达到86%。西侧台湖镇、马驹桥镇,东侧潞城镇、西集镇等仍存在初级卫生保健服务覆盖不足的情况。

2.2 通州区医院基本布局

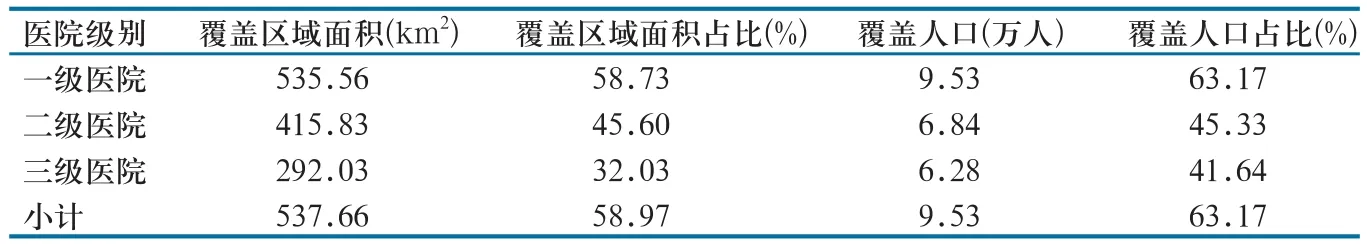

截至2017年底,通州区共有医疗卫生机构609所,其中医院24所(图4),按40 km/h的行车速度,绘制通州区医院以10 km(行车15分钟)为半径的缓冲区。不同级别医院服务覆盖面积和覆盖人口占比情况见表1;二级医院和三级医院共12所,诊疗情况见表2。

通州区三级医院中有3所公立医院、1所民营医院。其中,L医院是通州区的区域急危重症救治中心、疑难疾病会诊中心、区域医学教育中心和医学科研及防病中心,年总诊疗人次数为225.39万人次;X医院是一所集医疗、科研、教学、预防为一体的三级甲等专科医院;D医院是中医综合医院,也是通州区的区域医疗中心之一,年总诊疗人次数为113.02万人次;ME医院是一家民营眼科专科医院。2017年,通州区4所三级医院的总诊疗人次占全区总诊疗人次的60%以上,为通州区居民在域内获得较优质医疗资源提供了保障。

图1 2010年通州区常住人口分布情况

图2 2017年通州区社区卫生服务中心(站)分布情况

图3 通州区社区卫生服务中心(站)3 km缓冲区

图4 2017年通州区医院10 km缓冲区

表1 2017年北京市通州区不同级别医院服务区覆盖面积和覆盖人口占比情况

二级医院中有3所公立医院、5所民营医院。Y医院现为市属某三甲医院分院区,于2018年12月试开诊,2019年6月正式开诊,目前实有床位470张,日均诊疗量2 400人次;Z医院是中西医结合医院,也是区域医疗中心之一,“十三五”期间规划迁建;N医院为老年病医院,迁建后预期开放床位400张。5所民营医院均为专科医院。

2.3 通州区二、三级医院床位资源分布评价

截至2017年末,通州区每千常住人口医疗机构编制和实有床位数分别为3.66张和2.48张。根据《北京城市副中心控制性详细规划(街区层面)(2016-2035年)》,到2035年通州区常住人口控制在200万~205万人。面对常住人口的调整,目前通州区二、三级专科医院床位数较少,2017年总诊疗人次在全区占比不足1%;二、三级综合医院的床位资源配置还处于较低水平,难以满足城市副中心建设“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”规划目标对应的医疗保障需求。

通过创建二、三级综合医院在通州区内的泰森多边形,计算各多边形内千人均床位数,得到通州区二、三级综合医院千人均床位点密度图(图5)。通州区的床位资源密集于中仓、新华、玉桥、北苑这4个街道范围,而通州区南部地区床位相对缺乏,61%的区域由D医院提供综合医疗服务。泰森多边形分析结果显示,通州区二、三级综合医院服务范围内千人均床位最高为35.2张,最低为0.3张,平均值为1.8张,千人均床位高于1.0张的综合医院仅有2所,服务区域之和在全区占比为4.1%。

“十三五”及未来一段时期,随着非首都功能疏解和通州区卫生健康事业发展,通州区的漷县、潞城、宋庄和台湖将引进市属三甲医院医疗资源,社会资本办医也将作为优质医疗资源的有益补充落户通州。这部分医疗资源的汇入,预计增加约6 000张床位,将有效提高通州区整体医疗床位配置水平。将预期引进(或新建)的医院加入医疗机构布局点图,根据2035年通州区预期人口数更新地区人口分布点图,绘制规划落实后通州区二、三级医院千人均床位点密度图(图6)。在此种情况下,通州区床位资源配置水平整体提高,二、三级医院提供的千人均床位将从2017年的1.7张增加至2035年的5.1张;同时,二、三级医院布局的均衡性有了较大的改善,目前二、三级医院床位资源较为缺乏的通州南部地区床位水平也将有所提升。

表2 2017年北京市通州区二、三级医院基本情况

3 讨论

3.1 通州区基层医疗卫生服务机构实现全覆盖

截至2017年底,通州区社区卫生服务中心(站)基本实现了全覆盖,15分钟医疗服务圈已形成。在全区东部、西部和南部地区,基层医疗卫生资源覆盖尚有部分空白区域,少部分居民就医可及性较弱,但西部和南部地区毗邻亦庄和大兴区,居民可以跨区域较为便捷地满足医疗服务需求。“十三五”及未来一段时期,全区还将通过新建、改扩建、引入社会资本[7]等方式,新建百余所社区卫生服务中心,增加基层医疗资源投入,预期可以实现全区基层医疗卫生机构全覆盖,提高居民就医可及性,提升区域基本医疗和公共卫生服务能力[8]。

图5 2017年末通州区二、三级综合医院千人均床位泰森多边形点密度图

图6 规划落实后通州区二、三级医院千人均床位泰森多边形点密度图

在社区卫生服务中心建设完善的过程中,还应考虑到城市副中心内劳动力聚集形成功能社区的特殊性,要求家园内的社区卫生服务中心能够提供24小时的医疗服务以及更具有针对性的健康指导服务,因此对社区卫生服务中心的医务人员(尤其全科医师)的数量要求更高。

3.2 医疗资源配置基本满足城市副中心建设规划要求

《北京城市总体规划(2016-2035年)》明确提出,北京城市副中心建设着力打造国际一流的和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区、京津冀区域协同发展示范区,促进行政功能与其他城市功能有机结合,以行政办公、商务服务、文化旅游为主导功能,形成配套完善的城市综合功能[2]。副中心建设过程中,需充分考虑人口数量及分布的变化,保证副中心及周边医疗资源配置水平和健康服务能力[9]。如果通州区引进医疗资源的规划全部落实,全区医疗资源布局均衡化程度将有效提高:一方面,到2035年,副中心及临近区域二、三级医院床位数预计为8 000张,同时社区卫生服务中心的高水平覆盖,能够实现城市副中心千人医疗机构床位数达到7.7张的目标,可有效满足城市副中心职住平衡的需求;另一方面,按照规划设计,到2035年,通州区全区二、三级医院床位数预计为10 000张,结合社区卫生服务中心、养老康复护理机构的不断建设完善,通州区千人医疗机构床位数可提升至7张的水平。通州区地处北京东部,和天津与河北部分地区交界,通过在全区范围内均衡布局医疗资源,能够在一定程度上对本地及外地就医人员起到截留作用,避免其涌入城市中心[10]。同时,基于地域优势,与河北省廊坊市北三县医疗机构建立医疗联合体,满足京津冀协同发展建设目标的需求。

引进优质医疗资源主要布局于全区的北部,虽然医疗机构布局适应了人口分布的特点,但未来通州区可能发展成为北京东部地区区域医疗中心,需要及早优化规划方案,预防集中就医导致新的“大城市病”出现。

3.3 借力市级优质医疗资源建立连续性医疗服务体系

加强和改善人民健康,为全人群提供全方位、全周期健康服务,要求建立连续性医疗卫生服务体系[11]。通州区全区的医院基本集中于北部,北部居民在医院医疗服务的可及性、医疗资源的总量和选择自由度上都具有明显优势,南部地区医院医疗资源亟待优化。同时,全区现有公立二、三级医院多为综合性医院,优质专科医疗资源缺乏。对比上海市的研究发现,上海市提供综合服务的二、三级医院服务区千人均床位最高达51.4张,平均为3.8张,有4所医院服务区的千人均床位高于10张,均优于通州区[12]。未来一段时期,通州区应充分借力市级优质医疗资源的力量,通过建立区域医联体[13]、专科医联体[14]、委托管理[15]等形式,开展机构间合作:一方面,提升区属医疗机构医疗服务和管理能力,明确区属医院发展定位,理顺发展路径,实行差异化发展,逐步形成专科优势;另一方面,在市级优质专科资源指导下,通过新建、改扩建、引入社会资本等形式,建立并完善康复、养老、护理等服务机构,完善连续性医疗服务体系建设,实现为全人群提供全方位、全周期健康服务的建设目标。