土耳其工厂里的叙利亚童工

2020-03-17拉法尔·盖格尔夏绪志

拉法尔·盖格尔 夏绪志

巴罗(5 岁)每天早上都和父亲一起来到加济安泰普的这家小工厂。他分类整理鞋底,拖扛袋子。“巴罗,你能做这个吗?”有人问。巴罗能,他总是能,他必须能。

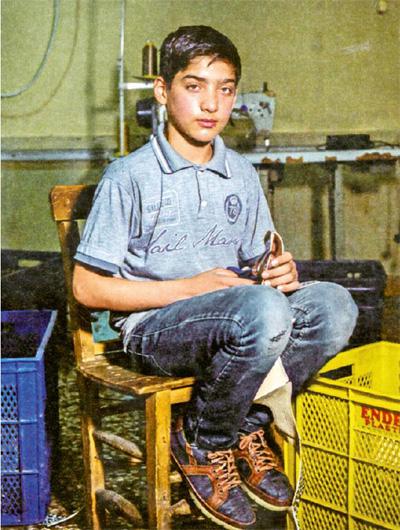

奴里说出的都是成年人的句子。他一说话,你就会觉得他比实际年龄要大。他的话简明扼要,明显经过深思熟虑,没有多余的情绪。

“奴里,你是个孩子,还是个成年人?”我问。

14岁的奴里回答:“也许是个年轻的成年人?在家,我是父母的孩子,但是我也在工作,我在挣钱,所以说我可能已经不是孩子了。”

奴里十岁开始工作,每天12小时,每周六天。他给人的感觉是,他没有时间同情自己,或者他根本就没有想到过这一点,就好像他直接跳过了自己的童年。

奴里早上七点半起床,八点开始在土耳其南部加济安泰普市的一家小工厂工作。这里靠近叙利亚边境。这个城市有成千上万无证叙利亚工人和与腐败政府官员相勾结的叙利亚工厂老板。

奴里坐在缝纫机工作台边的一把塑料椅子上。空气中满是胶水的味道,收音机在放土耳其流行歌曲。奴里开始沉默而迅速地重复相同的动作,用剪刀剪开似乎永远也剪不完的合成材料货样,接着他的同事会借助机器将之缝到鞋底上。这样,一双双廉价的女士凉鞋就做好了。

他一手拿着合成材料,另一只手剪裁着,就像每天早上穿袜子一样娴熟,就是闭着眼睛也可以剪得准确无误。

叙利亚成年人和孩子都在那里工作,就连工厂主五岁的儿子也在帮忙,14岁的奴里算里面年纪大的。孩子和大人工作量一样,挣的钱也一样多,或者说,和大人一样少。他们是生活在土耳其的38万不上学的叙利亚孩子中的一员,那些已经不再是孩子的孩子。

工厂主说,他很愿意让自己的儿子去上学,但是他们需要钱。“我们叙利亚人得自己挣钱养活自己,”他说,“我们不能依赖任何人。已经有太多青少年堕入犯罪的深渊,我们宁愿他们工作,也不想他们整天在街上游荡。”

目前,土耳其生活着360万叙利亚人,少数生活在难民营中,大部分在大城市的落后地区和土耳其人混居。原本被叙利亚人视为过渡站的加济安泰普等城市,如今聚集着越来越多的叙利亚人,当地房租也上涨了。如果2015年奴里的家人集齐了逃往欧洲的钱,那么他现在可能已经在德国了。

奴 里(14 岁) 在 这里工作四年了,他已习惯这种生活,甚至不再认为自己是个孩子。他想不久后能用缝纫机工作,还想着结婚。

如果问奴里问题,他会暂停工作,一旦回答完毕,又会马上开始工作。

现在是一个周四的上午。到周六晚上发工资之前,奴里还需要工作34小时。他一周能赚120里拉,时薪不到1.5里拉(约合人民币1.84元)。奴里说,他会直接把这笔钱交给父母,他们会给他留10里拉作为零花钱。

“奴里,你为何工作?”我问。

“现在,我家有九个兄弟姐妹。”奴里说,“我的父亲和我赚得一样少,根本不够用,因此我的哥哥和我也必须工作。就是这样。”

然后,他继续裁剪,让人想到一台机器,他回答德国客人的问题,他不想显得不礼貌,但是他也不想浪费时间。

奴里很好地适应了他所处的环境。他的父亲有台平板电脑,家里有网,尽管网速很慢。奴里在平板上打开一个Skype聊天窗口,看到了美国某处的一间客厅。成功逃到了美国的亲戚给奴里一家看她的房子。“那里的一切都那么大,”奴里说,“我还从来没看到过那么大的房子。”

“奴里,你愿意去美国吗?或者去欧洲?”我问。

“当然。”奴里说,“但是那么多国家,我一个都不了解。”然后,他继续手中的裁剪工作。过了一会儿,他说:“我想回到叙利亚,想重新拥有以前的生活。”

战争开始时,他们一家逃到了乡下的亲戚那里。不久他们就发现无法再返回城市了。他们在那里的生活,他父亲的制鞋作坊,奴里的学校,同一条街的朋友,都没有了。他们来到土耳其,来到了加济安泰普。

这里产生了一个平行世界。工厂为伊拉克或土库曼斯坦的销售市场非法生产商品,小巷道里满是地下小作坊,大部分是制作廉价的鞋,也有紡织品相关的作坊。此外,一些叙利亚家庭坐在家里客厅的地板上,不管是父母、祖父母还是孩子,都做着和奴里相似的事情,完成着生产过程中的一步工作流程。

土耳其也禁止雇佣童工,但是我们很难相信土耳其政府对这些灰色经济体一无所知。一些叙利亚工厂主热情洋溢地谈起他们和政府的良好关系,并表示那些官员会定期过来进行监管。

阿马尔(8 岁)、杜亚(6岁)、阿亚(9岁) 和他们的父母生活在 加济安泰普的一个地 下室中,工作是为女 士凉拖安上铆钉。

这些工厂主并非残酷不仁的人,很多人甚至同情这些孩子,他们只是习惯了成年工人和童工一起工作的场景。所有人都习惯了,不管是父母、同事还是那些负责监管的官员。

我们可以向奴里提些常给孩子提的问题,期待他给出孩童的答案,比如:“奴里,你最想做什么职业?”

“电工。”他回答。

“为什么是电工呢?”

“因为这种职业是机器替代不了的,”奴里回答,“以后很久都还需要电工。”

奴里——半个孩子,半个成人,一个难民,一个廉价劳动力——将劳动力市场的转变考虑进了他对未来的规划里。

奴里知道物品的价格。他穿着的那件T恤大概15里拉,牛仔裤20里拉,鞋子大概30里拉。他说,只有到能做一份比现在挣得更多的工作时,他才能过上更好的生活。“更好的生活大概每月要挣2500里拉吧。”奴里说。

奴里不爱看新闻,他的家乡阿勒颇发生了什么,他知道得并不清楚。如果他的父母又从叙利亚收到了坏消息,他可以从他们的脸上看出来,因此奴里不关注新闻。看到平板上的美国客厅时,他的内心也没有什么波澜。他确实想拥有大房子和柔软的沙发,但是得是在自己的故土,而不是在一个遥远的大洲。

也许奴里已不愿再怀抱梦想,他更想仔细思考接下来该怎么做。他指着缝纫机说,他想不久之后就在缝纫机边工作,不是因为那样他挣得更多,而是他想学习。奴里认为,机器可以帮助他离一份真正的职业更近。

“我很快就要考虑结婚的事了。”奴里说。他认为如果是在叙利亚,他是结得起婚的。在叙利亚,他家有房子,因此不需要付租金。那时候他也可以去上学,战前他上了三年学。他说他喜欢数学,喜欢数字。但是2013年,当他们来到加济安泰普时,奴里的学生时代就结束了,因为在这里他们必须支付房租。

他没日没夜地剪裁。“做这个的时候你都在想什么,奴里?”我问。

奴拉(10 岁)的父亲不在了。现在,她已经能说一口流利的土耳其语,尽管她还从未上过学。她常常读土耳其漫画,以后想成为律师。

“什么都不想。”他说,“好吧,有时候也会想想上个周日,我们在公园玩了捉迷藏。”

加济安泰普位于土叙边境以北 50公里处,成千上万叙利亚人逃难至此。难民家庭主要为当地市场制鞋。

他有个小小的梦想。加济安泰普是个大城市,他对它了解很少。他很想骑着自行车探索这个城市。“一辆好自行车需要几百里拉。”奴里说,“如果型号老些,就便宜些。”他也正是为此而工作的,他和父母说好了,但他每月只有十里拉的零花钱。

“你会用零花钱给自己买点什么吗,奴里?”

“是的,上周日我就在公园買了一瓶汽水。”

晚上八点过后,当他回到家中吃过饭,就有了点自己的时间,可以玩父亲的平板。有个网络游戏是他喜欢的。游戏中,他是个士兵,朝俄罗斯人、美国人、德国人等射击。奴里说,他的对手是来自世界各地的其他孩子,甚至还有日本的。日本孩子会在上学前玩一会儿,当加济安泰普的奴里晚上在游戏中遇到他们时,日本已是凌晨。玩游戏的时候,工作中那单调的重复动作会慢慢从奴里的脑海中消失。

奴里很少有时间做他那么大的男孩喜欢做的事情:跳入湖水,踢球入门,看电影、电视,在城里无目的地闲逛……一般到十一二点,他就会很累了。他关上平板,躺在弟弟妹妹身边睡着了。他的弟弟妹妹更早上床睡觉,他们还是孩子。

[编译自德国《明星》]

编辑:周丹丹