基于物理情景创设的动能定理教学设计

2020-03-17杨川

杨川

摘 要:情景创设是物理概念教学的重要辅助手段。文章以动能定理的教学设计为例,通过增设实验情景,推导动能定理表达式;创设生活情景,加深对动能定理的理解;展示社会情景,帮助学生巩固动能定理的应用。以期帮助学生更好地掌握动能定理的相关知识,同时也希望能为教师的教学提供借鉴。

关键词:动能定理;情景创设;教学设计

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2020)1-0067-3

建构主义者提出了情境性认知的观点,强调学习、知识和智慧的情境性,认为知识是不可能脱离活动情境而抽象存在的,学习应该与情境化的社会实践活动结合起来[1] 。培养学生在真实情境中解决问题的能力,也是培养学生核心素养的重要手段。

《现代汉语词典》中,对“情境”的解释为“情景;境地”,对“情景”的解释为“(具体场合的)情形;景象”[2]。从内涵看,情境和情景意思相近,情景可以看作情境的具体化、细节化。物理学是一门自然科学,物理研究离不开观察和实验,物理教学也离不开情景创设。教师要创设与物理知识相关的具体情景,带领学生通过情景理解知识,通过情景掌握知识,通过实验情景、生活情景、社会情景将书本知识的学习变成一个直观、生动的体验过程。学生在直接经验的帮助下理解间接经验,在教师创设的情景中将知识融会贯通,并熟练运用。

《动能和动能定理》是人教版必修2第七章第七节的课程内容,课程标准对本节的要求为:理解动能的定义和推导动能定理,并应用动能定理解决实际问题。由于动能定理是高中物理考纲要求的主干知识,对后面机械能守恒定律和能量守恒定律有重要的启示和铺垫作用,因此,笔者决定在上一节实验课的基础上,得出决定动能的相关因素——质量与速度,再用熟悉的物理情景进行演示实验,探究功与动能的定量关系(推理、演绎、归纳),最后应用动能定理。

本文以“动能和动能定理”的教学设计片段为例,介绍三种物理情景的创设方法,帮助学生掌握动能定理的相关知识。

1 创设实验情景,推导动能定理表达式

教师将小车放在水平轨道上,一根细线穿过定滑轮,一端连在小车上,另一端连在钩码上。由于小车与轨道之间的摩擦力为滚动摩擦力,比较小,可以忽略不计,这样水平方向就只受拉力。请同学们注意观察这个过程,看小车做的是什么运动。然后思考:

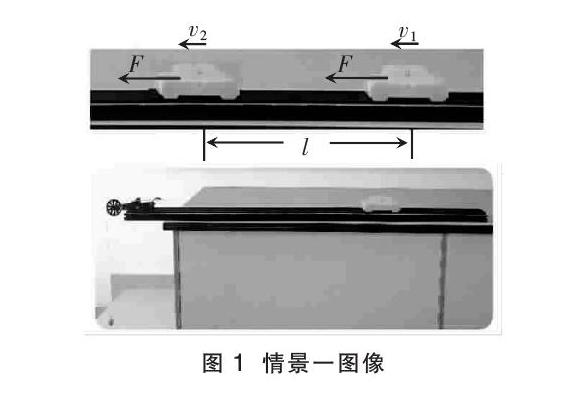

情景一:质量为m的小车在绳拉力F的作用下(不计阻力),沿水平轨道发生一段位移l,速度从v1增加到v2。如图1所示,试寻求这个过程中拉力F做的功与m、v1、v2的关系?

让学生上台展示他的推导过程,老师点评。

然后开始做第二个演示实验,教师把小车倒过来,这个时候小车与轨道之间的摩擦就不再是滚动摩擦了。请同学们注意观察这个过程,看小车做的是什么运动。然后思考:

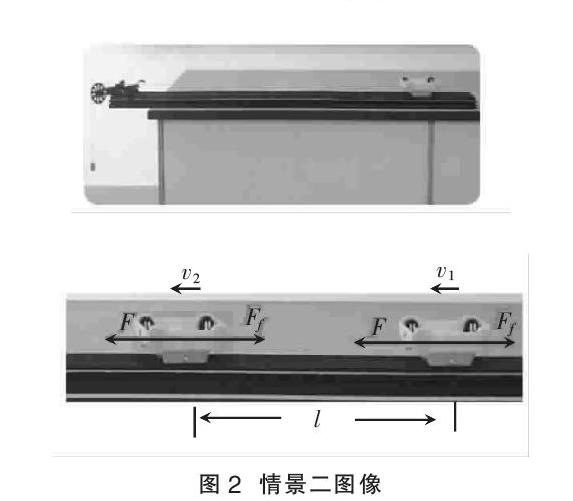

情景二:质量为m的小车在绳拉力F的作用下,沿粗糙水平面运动了一段位移l,受到的摩擦力为Ff,速度从v1变为v2。如图2所示,试寻求这个过程中合力做的功与m、v1、v2的关系?

引导学生根据这两个等式来猜测动能的表达式:

(1)由于前面已经知道物体的动能跟物体质量和速度有关,并且以上两个等式中的mv2跟质量和速度有关系,所以有理由相信它就是我们要找的动能表达式。

(2)我们知道做功是能量的量度,因此等式左边是力所做的功,右边必然是能量的变化,说明mv2应该是一种能量,基于这一点我们更加有理由相信它就是我们要找的动能表达式。

因此得出结论,mv2就是我们要找的动能表达式。

根据情景一和情景二中分析得到的这两个等式,提出问题:是否可以把这两个等式统一起来?

发现情景一中,物体所受绳的拉力就是物体所受的合力,这样就把这两个式子统一起来了。然后请学生用一句话来描述这个等式想告诉我们的物理规律:物体所受的合外力就等于物体动能的变化。这样就引出动能定理。

2 创设生活情景,加深对动能定理的理解

情景三:足球被踢出后的运动过程中,阻力对足球做了-5 J的功,那么在这个过程中足球的动能怎么变化?如图3所示。

通过这道题的分析,让学生总结出:合力对物体所做的功就是动能的量度,合力做多少功,动能就相应变化多少。

然后,引导学生来探索动能定理的适用范围:

前面在分析情景一和情景二的时候,发现这两种情景中物体受到的都是恒力,并且它们的运动轨迹都是直线,那就说明动能定理适用于直线运动和恒力做功,那它适用于曲线运动和变力做功吗?要解决这个问题,我们应该先建立一个实际的物理模型。

首先,给学生展示一个小朋友玩滑梯的情景(如图4),接着引导学生从物理的角度来分析一下小孩实际的运动特点,得出物理模型。

物理模型:小孩在变力作用下沿滑梯向下做曲线运动,那么在这个过程中动能定理成立吗?

引导学生用微元法来分析这个过程并得出结论:

既适用于直线运动,也适用于曲线运动;

既适用于恒力做功,也适用于变力做功。

既然动能定理适用于曲线运动和变力做功,因此接下来我们用动能定理解决以上物理模型的问题。

情景四:根据滑梯的国家标准GB6675.11-2007,6岁至9岁的儿童滑梯安全速度小于等于22 km/h,如果一个7岁的小孩质量m=20 kg,从静止开始从最高点沿滑梯向下运动,最高点到最低点的高度差h=2 m,整个过程摩擦力对小孩做了-150 J的功,请判断小孩滑到最低点时,是否安全?(g=10 m/s2)

请学生上台求解,老师再作补充。首先,将滑梯上的小孩看作质点,对其进行受力分析。然后,对小孩从最高点到最低点的运动过程运用动能定理进行计算。用动能定理解题时首先要明确研究对象,然后明确研究过程,这样我们就用动能定理解决了滑梯模型。

3 展示社会情景,帮助学生巩固动能定理的应用

接下来请学生看我国第一艘航母辽宁舰上舰载机起飞的画面,这标志着我国是继美国、俄罗斯、英国、法国之后第五个掌握舰载机技术的国家。舰载机技术之所以难以掌握,其中一点就是舰载机要通过很短的距离获得很大的动能,这对于动力以及轨道的要求是很高的。又由于舰载机在加速过程中受到的是变力,并且做的是曲线运动,所以如果我们要研究这个过程中位移、力、动能的关系,我们就需要运用动能定理。

教师总结提升:正是由于动能定理适用于变力做功以及曲线运动,所以在解决很多实际的力学问题中,动能定理得到了广泛的应用。

4 总 结

通过上节实验课的学习,学生可以具有这样的前概念:通过实验得出做功与物体速度的关系W∝v2,从而初步理解了做功可以改变物体的动能。高中生的认识规律是从感性到理性、从定性到定量,所以本节课设计了利用细绳拉动小车的运动实验来让学生自己推理、归纳动能和动能定理的内容,引导学生进行情景分析,培养其思考和创新能力,效果良好。

本节课难点在于动能定理的理解和运用,通过创设物理情景,将抽象的物理概念、物理定义、物理公式与学生在实际中看得见、摸得着的经验现象联系在一起,帮助学生通过情景体验物理,通过实际情景学习物理,逐步内化物理知识。在创设情景的时候,包含情景的多样性,从实验情景到生活情景,再推广到社会情景;在挑选例题的时候,注重其代表性,例题内容从恒力到变力,从直线到曲线,遵从由浅入深、层层递进的思路,帮助学生顺利完成动能定理的学习。

参考文献:

[1]張大均.教育心理学(第三版)[M].北京:人民教育出版社,2015:96.

[2]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第7版)[M].北京:商务印书馆,2016:1068.

(栏目编辑 张正严)