贪污罪量刑规范化的中国实践

——基于《刑法修正案(九)》生效后的案例分析

2020-03-17李冠煜

●李冠煜

一、贪污罪量刑规范化的研究基础

2017年10月18日,习近平在向中国共产党第十九次全国代表大会作报告时指出,要坚持无禁区、全覆盖、零容忍,坚持重遏制、强高压、长震慑。2018年1月11日,他在中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第二次全体会议上进一步明确,深化标本兼治,构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。同年12月13日,习近平又在中共中央政治局第十一次集体学习时强调,在新的起点上持续深化党的纪律检查体制和国家监察体制改革,推进反腐败工作法治化、规范化。可见,严厉惩治腐败犯罪是推进全面从严治党的重要举措,这一政策精神早已被贯彻到《刑法修正案(九)》(以下简称《修正案(九)》)和《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《贪污贿赂罪解释》)中,并体现在贪污罪的量刑实践中。

(一)问题的提出

尽管“严厉反腐”成为刑事政策的现实选择,但上述政策目标的变化过程明显表现出我国腐败治理从政策反腐到法治反腐、从治标策略到治本方略、从短效机制到长效机制的转变,以此指导腐败犯罪量刑实践,不得违背现代刑事法治精神。一方面,腐败犯罪刑事政策应当符合宽严相济刑事政策,不能片面追求从严惩处或宽大处理;另一方面,它必须符合罪刑法定等刑法基本原则,不能一味追求重刑的威慑效应或轻刑的改造作用。

然而,贪污罪量刑实证研究发现,腐败犯罪刑事政策的适用情况并不理想,虽然它较为忠实地执行了从“严”政策,但对从“宽”和“相济”政策要求的把握出现了偏差,导致该罪的量刑规范化程度有待提高,具体表现在:(1)没有完全改变“惟数额论”的量刑模式;(2)没有准确区分责任刑裁量阶段与预防刑裁量阶段;(3)没有严格认定从宽处罚情节;(4)没有进行充分的量刑说理;(5)没有全面实现量刑均衡。

对此,本文首先运用定性分析法,假设贪污罪量刑情节都与宣告刑存在某种关联性;其次在梳理其量刑现状的基础上,检验责任情节、预防情节对量刑结果的不同影响;最后根据实证研究结论进行教义学上的展望,探寻该罪量刑规范化的完善路径,从量刑机制上逐步校正当下腐败犯罪刑事政策,彻底实现其与宽严相济刑事政策的价值契合。

(二)样本的筛选

笔者选取的样本来源为“中国裁判文书网”“北大法宝”“聚法案例”等网站,搜索的关键词为“贪污罪”,设置的时间跨度为“2015年11月2日至2017年6月30日”,一共获得28份裁判文书。〔1〕之所以样本数量较少,是因为贪污罪的犯罪率本来就远远低于受贿罪。根据前述研究目的,可以从整体上把握贪污罪的量刑全貌(见表1)。

表1 贪污罪的法定刑、宣告刑与犯罪人

可见,在刑种分布上,各罪犯所判刑罚涵盖了从拘役到死刑的四种主刑;在刑量分布上,各罪犯所判刑罚包括了从免于刑事处罚到死缓且终身监禁的各个量刑幅度,其中,“3年以下有期徒刑或者拘役”的适用率最高(50%),“3年以上10年以下有期徒刑”的适用率次之(28.57%),依次排列下去,最轻的刑事制裁和最重的刑事制裁的适用率均为最低(3.57%)。这充分表明,作为本次研究对象的样本具有全面性、广泛性和代表性。

(三)方法的选择

本文之所以选择定性分析法而非定量分析法,主要理由在于:第一,现有研究成果大多使用统计分析软件对职务犯罪量刑失衡问题进行定量研究,〔2〕参见白建军:《刑法规律与量刑实践——刑法现象的大样本考察》,北京大学出版社2011年版,第227页;王刚:《我国贪污受贿罪量刑存在的问题和完善建议——以200份贪污受贿案件判决书的实证分析为基础》,载《湖北社会科学》2016年第11期。但缺乏从方法论层面探讨具体情节同量刑结果之间的规范关联。第二,如果没有量刑方法论的指导,就无法阐释量刑情节对量刑结果的影响作用。因为定性分析是定量分析的前提,没有定性分析的指导,定量分析的结论不仅容易引发伦理危机,其科学性也存在疑问。第三,裁判文书一般只列举了影响量刑的显性变量,而它们同量刑结果仅存在较大关联而非全部关联。〔3〕参见蔡曦蕾:《量刑失衡的克服:模式与选择》,载《中外法学》2014年第6期。即定量分析不能完全揭示二者之间的经验关联,需要定性分析进行价值关联上的补充。

因此,结合贪污罪量刑定量研究在事实维度所描绘的因果图像,笔者在对全样本案例进行分类、比较、归纳等定性研究的基础上,以责任和预防的关系为主线,反思《关于常见犯罪的量刑指导意见》(以下简称《量刑指导意见》)的方法论不足,意图在规范维度构建起合目的性的理论框架。

二、贪污罪量刑情节的适用现状

责任主义是刑法的基本原则之一,量刑时也要遵守责任主义;功利主义是刑法的主要机能之一,量刑时需要追求目的理性。只有正确认定量刑情节的内涵、外延,才能合理评价其对量刑结果的贡献度。

(一)贪污罪责任情节的司法认定

《修正案(九)》颁布之前的司法实践一直将犯罪数额作为贪污罪量刑最重要的必备情节,《修正案(九)》颁布之后的司法实践则顺应政策调整和立法变化,基本按照“数额+情节”的二元标准量刑,但数额因素对责任刑的支配力度依然较大。在抽取的样本中,除了韩德峰、黄志杰、李华波、泽仁德西、武长顺五人的犯罪数额达到特别巨大(分别为632万余元、425万余元、9400万余元、360万余元、3.42亿元)外,其他罪犯的犯罪数额都属于“数额较大”或“数额巨大”。其中,贪污数额较大的有10人,占罪犯总数的35.71%;贪污数额巨大的有13人,占罪犯总数的46.43%(见表2)。

表2 贪污数额的适用现状

28个案例大多正确认定了数额性质,清楚区分了贪污数额与其他数额。如在“金秋芬案”中,二审法院认为,被告人侵吞公共财物9万余元,但案发前退出部分贪污赃款,案发后退缴涉案赃款,可酌情从轻处罚。〔4〕参见(2015)苏刑二终字第00029号刑事判决书。而在“田良昌案”中,二审法院认为,被告人侵吞公共财物99万余元,但鉴于其有自首情节,已退清全部赃款,并主动缴纳罚金,依法应减轻处罚。〔5〕参见(2015)黔高刑二终字第95号刑事判决书。

而作为衡量结果不法的核心要素,危害结果尤其是构成要件之外的结果也是必不可少的责任情节,它可能导致责任刑增加,需要明确其含义。

其一,贪污行为造成的其他不法结果独立于贪污数额。鉴于以往“唯数额论”量刑模式过于僵化的弊端,又出于对“唯情节论”量刑模式灵活有余的忧虑,《修正案(九)》创制了“数额+情节”的二元标准体系,并通过《贪污贿赂罪解释》明确数额区间和情节内容,进一步构建了“概括数额+抽象情节”的定罪量刑结构。例如,“武长顺案”〔6〕参见《天津市政协原副主席、公安局原局长武长顺一审被判死缓》, http://www.china.com.cn/cppcc/2017-06/05/content_40965758.htm,2018年12月28日访问。和“泽仁德西案”〔7〕参见(2015)昌刑初字第18号刑事判决书。均未混淆贪污犯罪数额与其他量刑结果。

其二,贪污行为造成的其他不法结果不包括社会影响。我国司法机关在处理受贿罪案件时,习惯于将“社会影响恶劣”作为适用死刑的主要情节之一,但问题是,它与犯罪数额、危害结果、严重情节之间是什么关系?日本审判实践曾对社会影响进行类型化分析,认为其主要内容有两方面:一是使公民产生社会不安感,二是犯罪样态的模仿性强。〔8〕参见[日]大阪刑事实务研究会编著:《量刑実務大系 犯情等に関する諸問題》第2巻,判例タイムズ社2011年版,第283页。贪污犯罪之所以社会影响恶劣,要么是因为多次贪污,要么是因为后果严重,要么是因为动机卑劣。社会影响缺乏实体内容,本身不是独立的责任情节,只是间接反映了罪行轻重程度。〔9〕当然,在某些案件中,社会影响也能间接反映预防必要性。一审法院在“李华波案”中仅认定被告人属于“贪污数额特别巨大”,未同时认定其“社会影响特别恶劣”,从而避免适用死刑,〔10〕参见彭新林:《李华波案、王国强案定罪量刑评析》,载《人民法院报》2017年1月25日,第6版。是值得称道的。

其三,贪污行为造成的其他不法结果仅限于物质性损失。尽管《修正案(九)》把“给国家和人民利益造成特别重大损失”规定为适用无期徒刑或死刑的必要条件之一,但《贪污贿赂罪解释》没有阐明其内容。不过,《关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释(一)》第1条规定,国家机关工作人员滥用职权或玩忽职守,造成一定人身伤亡结果、经济损失30万元以上或具备其他致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的情形的,就满足渎职犯罪的结果要件。当行为人造成的其他不法后果超过这一标准时,理应作为责任情节。考虑到渎职犯罪和贪污罪同属职务犯罪,倘若将前者的结果内容限定为职能管理活动被妨害的物质体现和组成部分,〔11〕参见马克昌主编:《百罪通论》下,北京大学出版社2014年版,第1220页。那么,后者的结果内容只应涵盖贪污行为直接造成的财产损失(如无法追缴款项的本金、利息)、人身伤亡后果(如贪污特定款物而致人重伤、死亡)、在追缴过程中而支付的合理费用等(如为追回外逃贪官转移到境外的违法所得)。在“泽仁德西案”中,一审法院认为,被告人贪污公共财物360万余元,数额特别巨大,并将贪污的公共财物大都用于赌博活动,案发后也没有积极退赔,给国家造成巨大损失,正是适例。

(二)贪污罪预防情节的司法认定

由于笔者将样本选取的时间起点设定在《修正案(九)》生效后,预计贪污罪量刑实务中传统预防情节的使用频度会有所降低,但事实并非如此,法官依然十分青睐自首、立功、坦白、认罪、悔罪、退赃、退赔、积极缴纳罚金等传统预防情节。而且,虽然《修正案(九)》第44条第3款规定了特别宽宥制度,要求适用时严格把握,每个要件必须具备,但是,《贪污贿赂罪解释》第4条第2款改变了特别宽宥的必备条件,将其规定为选择要件,由此造成司法实践中的各种乱象。

1.传统预防情节的判断

根据不同预防情节之间的组合形式,可分为四种类型。

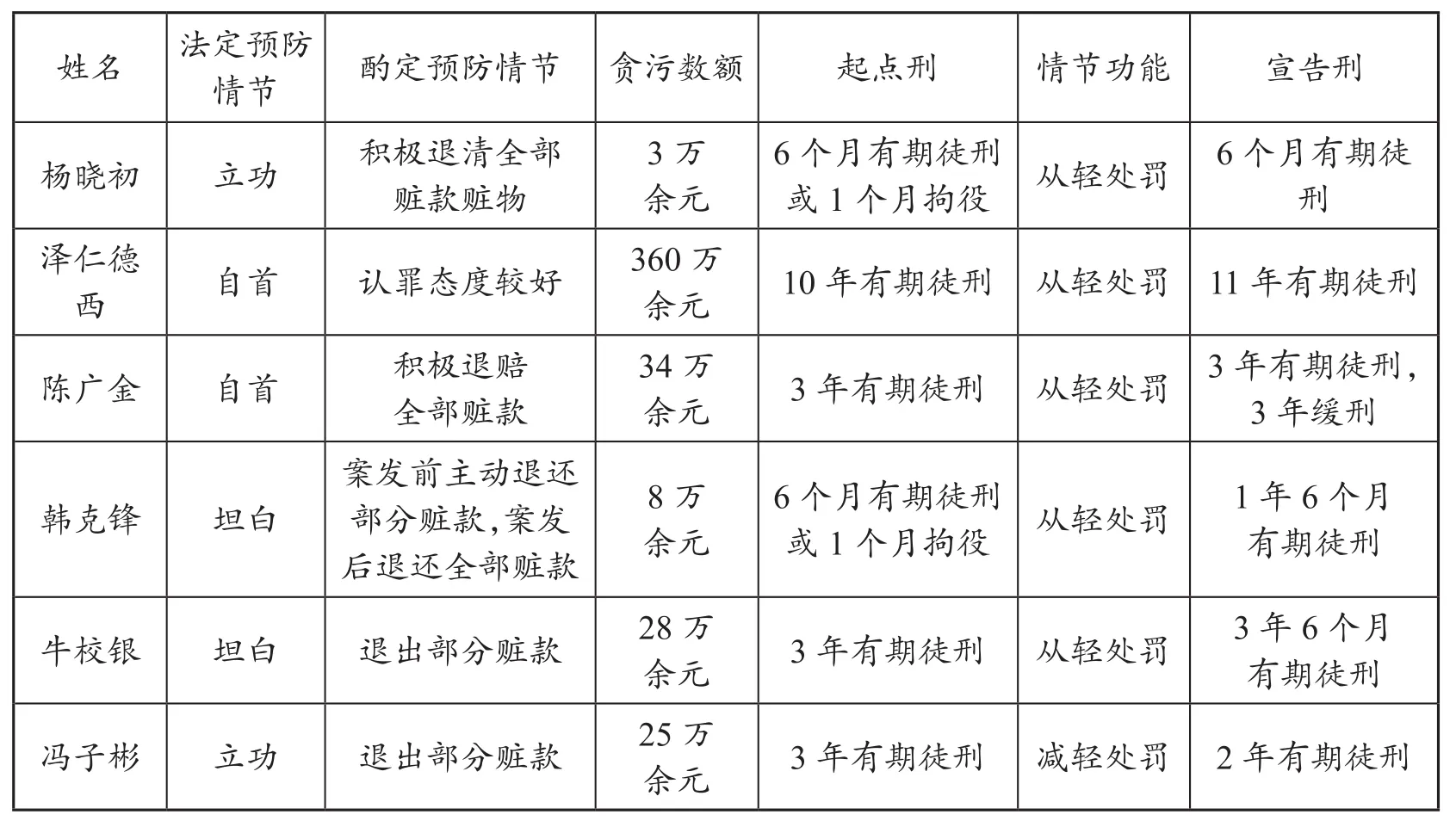

第一种类型为:“一个法定预防情节+一个酌定预防情节”。即自首、立功、坦白三种法定预防情节往往择一适用,再与一个酌定情节组合起来(见表3)。

表3 第一种类型预防情节的适用现状

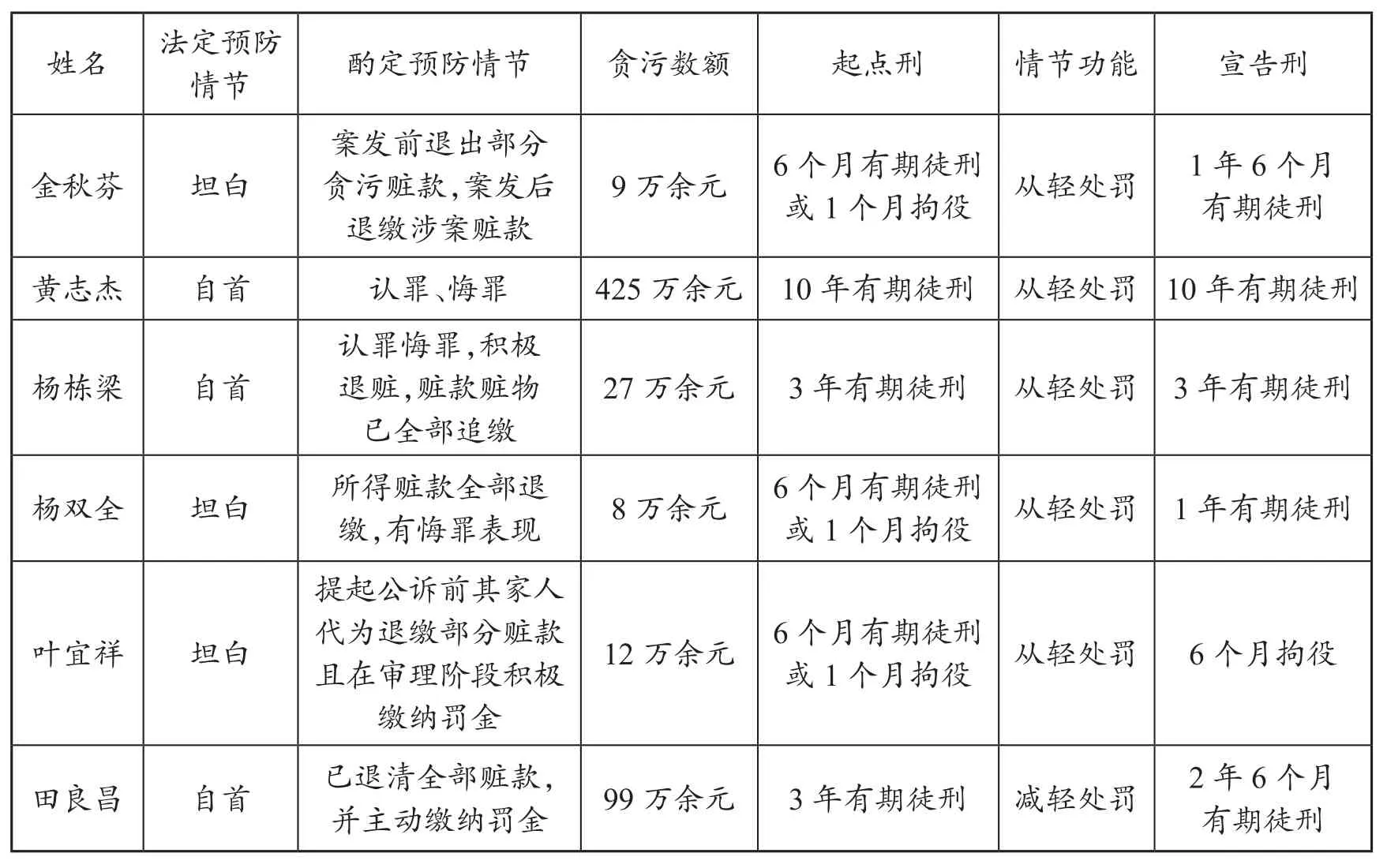

第二种类型为:“一个法定预防情节+多个酌定预防情节”。即认罪、悔罪、退赃、退赔、积极缴纳罚金等几种酌定预防情节时常搭配出现,再同一个法定情节形成组合(见表4)。

表4 第二种类型预防情节的适用现状

第三种类型为:“多个法定预防情节+多个酌定预防情节”。即自首、立功等法定预防情节与认罪、悔罪等酌定预防情节同时得到认定(见表5)。

表5 第三种类型预防情节的适用现状

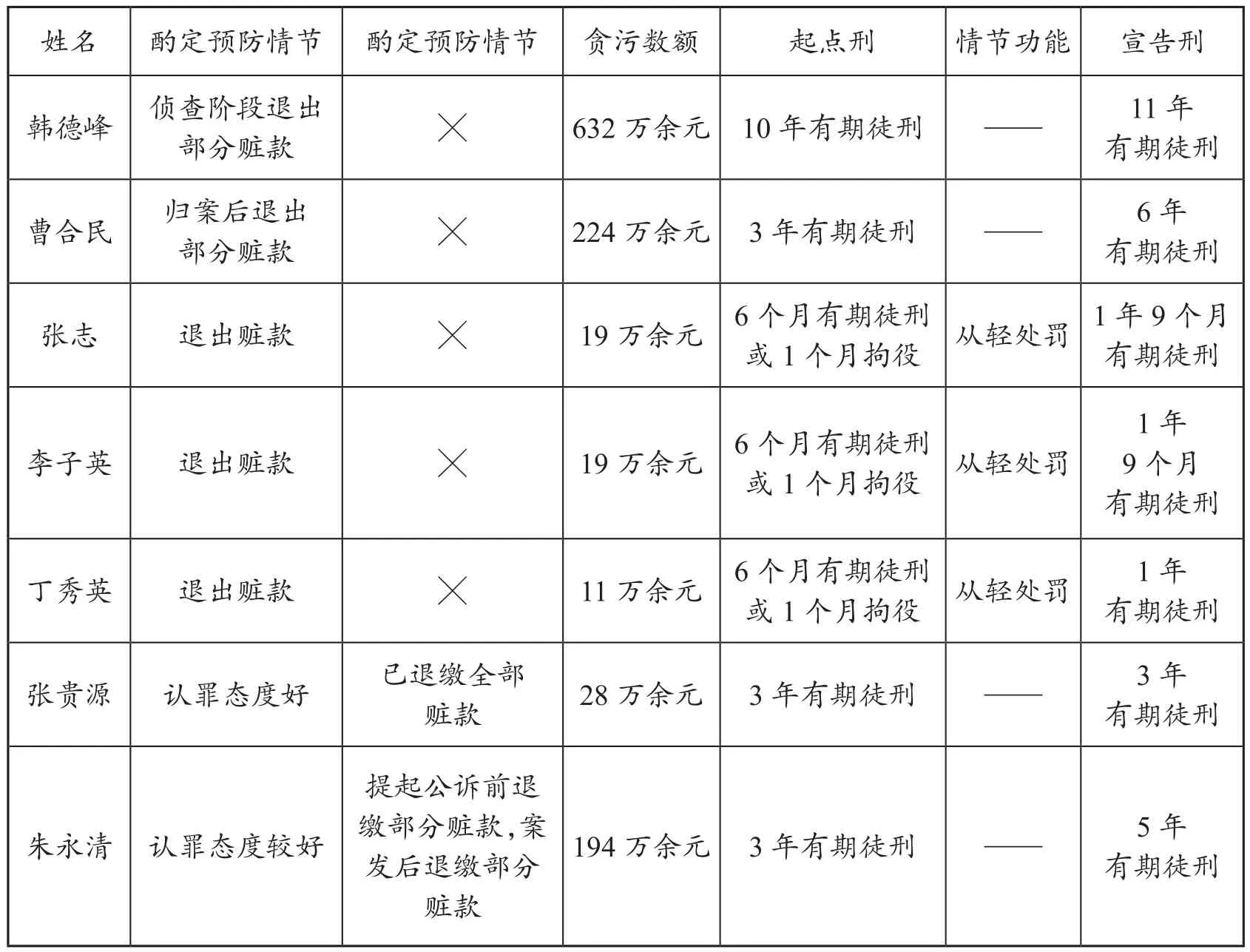

第四种类型为:“一个酌定预防情节或数个酌定预防情节”。即认罪、退赃、退缴三种酌定预防情节有时择一适用,有时并列适用(见表6)。

表6 第四种类型预防情节的适用现状

2.特别宽宥制度的适用

这一新设制度适用特点有:一是选择性,四个条件无须同时具备也可适用;二是重复性,个别案件中自首情节与特别宽宥同时适用;三是有限性,只有5份裁判文书明确将修正后的《刑法》第383条第3款作为法律依据;四是类型性,有限个案仍然涵盖了三种变通适用方式(见表7)。

表7 特别宽宥制度的适用现状

其中,“混用型”方式是指法官将自首等同于“提起公诉前如实供述自己罪行”,且对有关预防情节都给予形式上的从宽处罚。例如,在“刘广阔案”中,二审法院认为,上诉人贪污134万余元,具有自首情节,且归案后全部退赃,根据其犯罪数额及情节,均可从轻处罚,并依照《刑法》第383条第3款、第67条第2款等规定,以贪污罪判处其有期徒刑7年。〔12〕参见(2015)鲁刑二终字第97号刑事判决书。另外,“杨生福案”(贪污数额为54万余元)中也有一个从轻或减轻处罚情节(自首)和一个从轻处罚情节(特别宽宥)。〔13〕参见(2017)新23刑终8号刑事判决书。而“套用型”方式是指法官在特别宽宥明显不成立的情况下,把某一预防情节嵌入其中,使该情节具有了特别宽宥的制度功能。例如,在“吴宏兵案”中,二审法院认为,上诉人贪污11万余元,退出全部赃款,可酌情从轻处罚,并依照《刑法》第383条第3款等规定,以贪污罪判处其有期徒刑1年。〔14〕参见(2016)苏06刑终198号刑事判决书。“并用型”方式则有所不同,是指法官分别认定自首和特别宽宥的成立,且对二者都分别予以从宽处罚。例如,在“崔爱亭案”中,二审法院认为,上诉人贪污5万余元,自动投案,如实供述自己的罪行,是自首,且在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,可依法免除处罚,并依照《刑法》第383条第3款、第67条第1款等规定,以贪污罪对其免于刑事处罚。〔15〕参见(2016)鲁17刑终452号刑事判决书。同样,“王树枫案”(贪污数额为40万余元)中也有一个减轻处罚情节(自首)和一个从轻处罚情节(特别宽宥)。〔16〕参见(2016)皖8601刑初47号刑事判决书。

三、贪污罪量刑情节的功能评价

量刑应以责任为基础,责任情节决定责任刑的区间和宣告刑的上限;还应考虑预防犯罪必要性,预防情节决定预防刑的高低和宣告刑的轻重。本文通过考察典型情节和量刑结果的关联予以验证。

(一)贪污罪责任情节与宣告刑的关联性考察

实证研究表明,贪污犯罪数额、其他不法结果两种责任情节与责任刑、宣告刑之间存在较强的关联性,一般作为增加责任刑的情节,进而导致宣告刑向着相应法定刑的上限变化。责任刑裁量阶段只在狭小范围内对少数情节进行判断,具有简洁性特征。

一方面,贪污数额仅在特定范围内与责任刑存在正比例关系。如表二所示,贪污数额在300万元以上的罪犯均被判处10年以上有期徒刑,贪污数额在3万元以上不满20万元的罪犯均被判处3年以下有期徒刑(含免除处罚1人),而贪污数额在20万元以上不满300万元的罪犯的宣告刑横跨“3年以下有期徒刑或者拘役”及“3年以上10年以下有期徒刑”两个量刑幅度,没有呈现正态分布,且极不均匀。这既是因为“20万元以上不满300万元”的数额区间太大,难以确定对应的责任刑幅度;也是由于每起案件中都存在一些预防情节,它们在责任主义的限制下会维持或减少责任刑。因此,法官在量刑思维上不宜过于重视贪污数额与宣告刑间的单向关联。而且,贪污数额与其他数额的区分有助于情节功能的正确评价。在量刑法教义学中,贪污数额能够说明行为不法性的程度,属于责任情节;退赃、退缴数额则无法回溯性地减小贪污罪的法益侵害性,仅仅反映悔罪态度,属于预防情节。法官在量刑判断时不可轻易忽视退赃、退缴数额与宣告刑间的逆向关联。另外,贪污数额与宣告刑的关联性受到其他情节的制约。部分罪犯的宣告刑之所以偏离法定刑,是因为受到贪污数额外情节的影响,既有责任情节,也有预防情节。例如,在“王天普案”中,一审法院认为,被告人非法占有国有财物79万余元,但鉴于其到案后如实供述自己的罪行,主动交代办案机关尚未掌握的贪污犯罪事实,认罪悔罪,积极退缴全部赃款赃物,具有法定从轻、减轻处罚情节和酌定从轻处罚情节,依法可以从轻、减轻处罚,遂以贪污罪判处其有期徒刑1年6个月。〔17〕参见《中石化集团公司原总经理王天普受贿贪污案一审宣判》,载《检察日报》2017年1月25日,第4版。可见,司法机关在适用自首和特别宽宥制度后,用预防刑减轻责任刑。再如,在“田良昌案”和“朱永清案”中,二人通过虚构工程项目、虚报工程量等手段套取国家民生资金,属法定从重处罚情节,在各自犯罪数额对应的责任刑幅度内能发挥增加责任刑的作用,再通过与自首、退赃等减少预防刑情节相抵消,最终被分别判处有期徒刑2年6个月、5年。以上个案都说明情节对数额的“涵摄关系”,本质相同,都反映了行为的社会危害性程度,即数额就是一种特殊的情节。〔18〕参见钱小平:《贿赂犯罪情节与数额配置关系矫正之辨析》,载《法学》2016年第11期。所以,法官在量刑过程中应重视贪污数额及同类情节的认定,先用最低数额确定起点刑(暂不考虑情节),再用其他情节增加刑罚量(不再顾及数额),尽量避免数额与情节的交叉。

另一方面,贪污行为造成的其他不法结果与责任刑的关联性不如贪污数额显著。行为人既可能因为贪污数额远超过入罪门槛而在没有造成其他结果时被加重责任刑(如“武长顺案”),也可能因贪污数额、其他结果均大大高于定罪要求而提高责任刑(如“泽仁德西案”)。实际上,只要不是构成要件(规范)保护范围内的结果,就不是非构成要件结果,不得纳入量刑的考察范围。〔19〕参见[日]小池信太郎:《量刑における構成要件外結果の客観的範囲について》,载《慶應法学》2007年第7号。《贪污贿赂罪解释》第4条第1款将“贪污、受贿数额特别巨大”“社会影响特别恶劣”等情节并列规定为死刑适用的判断对象,存在重复评价之嫌。贪污罪的性质决定数额与情节的关系定位,“计赃论罪”的属性也否定将二者等量齐观。贪污罪的责任刑只由贪污数额决定,量刑结果仅例外地成为增加责任刑的情节。

(二)贪污罪预防情节与宣告刑的关联性考察

实证研究也显示出,无论是传统预防情节还是特别宽宥制度都同预防刑、宣告刑之间存在较大的关联性,通常作为减少预防刑的情节,并且造成宣告刑向着相应法定刑的下限变化,甚至突破法定量刑幅度。预防刑裁量阶段囊括多种情节,呈现复杂性局面。

1.传统预防情节与宣告刑的关联性考察

对应不同的组合类型,预防情节与宣告刑的关联性程度存在差异。

第一,一个法定情节与一个酌定情节的组合,足以将宣告刑确定在接近量刑幅度的下限之处。主要原因可能是:其一,较之酌定情节的单独适用,法定情节与酌定情节的配合适用会产生更明显的从宽处罚效果。如表三所示,除冯子彬被减轻处罚外,另外五人均在相应的责任刑幅度内被从轻处罚,且宣告刑都在责任刑的下限附近。这不仅符合法教义学的理论构想,也为司法实务所反复验证。〔20〕参见王林林:《贪污、受贿犯罪后情节适用的规范化研究——基于200例贪污、受贿判决文本的实证分析》,载《法律适用》2016年第9期;徐贵勇:《检视与校验:贪污罪量刑规范化司法规则的构建——以5478件涉贪污案件为样本的分析》,左卫民主编:《中国法律实证研究》第1卷,法律出版社2017年版,第218页。其二,量刑说理欠缺,从宽处罚功能的选择不够严谨。尽管六人均被从宽处罚,但裁判文书并未予以详细论证。例如,在“杨晓初案”中,虽然二审法院对预防情节分别进行了认定(归案后,积极退清全部赃款赃物,依法可以从轻处罚;检举他人非法持有枪支、弹药的事实成立,构成一般立功,依法可以从轻处罚),〔21〕参见(2015)黔高刑二终字第63号刑事判决书。但没有解释为什么两个预防情节的同向竞合不能产生减轻处罚的后果。再如,在“陈广金案”中,一审法院仅仅简单地指出,鉴于被告人能够自动投案,并如实供述罪行,系自首,可依法从轻处罚;其积极退赔全部赃款,可酌情从轻处罚,〔22〕参见(2017)京0109刑初6号刑事判决书。却没有说明为什么自首、积极退赔全部赃款与缓刑适用之间存在对应关系。而在“牛校银、冯子彬案”中,二审法院写道,原审被告人牛校银到案后如实供述自己的罪行,系坦白,退出部分赃款,依法可以从轻处罚。冯子彬有立功情节,退出部分赃款,依法可以减轻处罚,〔23〕参见(2016)皖12刑终479号刑事判决书。同样没有阐明为什么情节相似的两人却受到了不同从宽处罚原则的“优待”。

第二,尽管若干酌定情节同向竞合可能累积释放从宽效应,但即使再加上一个法定情节,一般也只能把宣告刑确定在靠近量刑幅度的下限区域。相比表三中的六名罪犯,表四中的六名罪犯都多了一个或两个酌定预防情节,减轻预防刑的幅度本应更大,但只有田良昌被减轻处罚。这表明,在贪污数额相差不大的前提下,酌定预防情节的增加和预防刑的减少之间存在一定关联,但同宣告刑之间并不存在密切关联。例如,表三中的韩克锋与表四中的金秋芬贪污数额非常接近,二人都有坦白情节,可后者比前者多了一个退缴赃款情节。量刑实务一般认为,退赃是被告人的主动行为,可以体现其悔罪态度及人身危险性大小,而追缴是司法机关的职权行为,与被告人的悔罪态度及人身危险性大小无关(积极配合的除外),退赃和追缴的量刑意义有所区别。〔24〕参见熊选国主编:《〈人民法院量刑指导意见〉与“两高三部”〈关于规范量刑程序若干问题的意见〉理解与适用》,法律出版社2010年版,第158页。韩克锋的一个退赃情节(整体来看)应该比金秋芬的一个部分退赃情节、一个部分退缴情节具有更大的从宽比例,但二人的宣告刑相同,这意味着,法官的确考虑了退缴赃款对减小特殊预防必要性的作用,只是没有在罪刑均衡的框架内体现出来。以上推论同样适用于“牛校银案”和“杨栋梁案”、“泽仁德西案”和“黄志杰案”的对比分析。上述个案仅仅表明了酌定预防情节对预防刑的减少功能及其对宣告刑的微弱影响,却无法归纳出数个预防情节叠加时的适用规则,即行为人具有多个从轻处罚功能的预防情节时,未必会被减轻处罚;即便其被减轻处罚,其中也有法定预防情节的贡献。“冯子彬案”和“田良昌案”恰好是减轻处罚的特例。总之,通过对预防情节两种组合类型的比较发现,虽然在量刑步骤、方法上存在一些共性特征,但第二种类型对酌定预防情节适用的论理性强于第一种类型。

第三,多个法定、酌定预防情节的同向竞合并未带来预期的减轻处罚效果。如表五所示,武长顺同时具有自首、坦白、立功三个法定预防情节和认罪、悔罪、积极退赃三个酌定预防情节,一审法院仅对其从轻处罚。整体来看,法官在认定其贪污3.42亿余元的基础上,做出死缓且终身监禁的判决,表明预防必要性不大对严重罪行的影响力有限。不过,关于贪污罪死缓的判断对象,《修正案(九)》第44条第3款、第4款和《贪污贿赂罪解释》第4条第2款、第3款之间还存在不协调之处,且终身监禁的适用标准模糊。这不仅会使预防情节与宣告刑的关联性考察缺少说服力,也会导致量刑不均衡。比起武长顺,王天普只少了一个立功情节却被减轻处罚,有疑问的是,为何本案中的数个从轻处罚情节能“升格”为一个减轻处罚情节?可见,预防情节的个别化评价更多地依赖于法官的自由裁量。在当下刑事立法、司法解释精细化程度不高的情况下,必须完善配套机制以规范刑罚裁量权。

第四,某一种或某几种酌定预防情节都可以将宣告刑确定在量刑幅度的下限周围。如表六所示,七名罪犯都没有法定预防情节,且其中四人的从宽处罚幅度不清,不得不从宣告刑反推其可能被从轻处罚。至于裁判文书载明从轻处罚的其余三人,可以确认退赃情节同宣告刑之间的明显关联。例如,在“韩德峰案”中,二审法院认为,上诉人身为国家出资企业中的国家工作人员,利用职务之便,伙同他人非法占有公共财物数额特别巨大,在案件侦查阶段退出部分赃款,遂以贪污罪判处其有期徒刑11年。〔25〕参见(2015)豫法刑一终字第72号刑事判决书。尽管本案二审判决书中没有出现“从轻处罚”的表述,但他的贪污数额约为300万元的2.1倍,对应的责任刑幅度是10年以上15年以下有期徒刑,仅有一个酌定预防情节而无其他量刑情节,最后在高于起点刑1年的地方被确定宣告刑,只能被推定为从轻处罚。再如,在“丁秀英案”中,二审法院认为,上诉人在共同犯罪中起主要作用,是主犯,退出贪污赃款,可酌情对其从轻处罚,遂以贪污罪判处其有期徒刑1年。〔26〕参见(2016)苏06刑终192号刑事判决书。实际上,与其贪污数额相差不大的张志、李子英只有一个退赃情节,最后被从轻处罚,丁秀英还多了一个增加责任刑情节(主犯),最后同样被从轻处罚,表明责任刑相当时(“19万余元”对应的责任刑幅度≈“11万余元+主犯”对应的责任刑幅度),退赃情节减少的预防刑也相当。还如,在“张贵源案”中,二审法院认为,上诉人身为国家工作人员,利用职务上的便利,通过授意他人虚开发票等方式,侵吞、骗取公款,认罪态度好,并已退缴全部赃款,遂以贪污罪判处其有期徒刑3年。〔27〕参见(2015)黔高刑二终字第107号刑事判决书。虽然他的贪污数额超出“数额巨大”的定罪标准8万元,属于增加责任刑的情节,但认罪、退缴两个减少预防刑的情节没有进一步提升宣告刑,反而将其确定在量刑幅度的最低点。因此,当法定预防情节缺位时,酌定预防情节反而起到明显的从宽处罚作用,实质上取代了法定预防情节。

2.特别宽宥制度与宣告刑的关联性考察

由于部分样本降低特别宽宥的成立条件,严重损害了适用规范性,过于宽松地认定特别宽宥同宣告刑间的关联性,进而给予不必要的从宽处罚。具言之,“混用型”案件中的自首情节依附于特别宽宥制度,二者被强行混搭在一起,过分强调它们减少预防刑的作用,存在重复评价之嫌。“套用型”案件则对一个退赃情节赋予本应四个情节共存时的法律效果,存在类推适用之嫌。尽管“并用型”案件正确适用了自首情节,且满足特别宽宥制度的前三个条件,但省略了“避免、减少损害结果的发生”这一条件,存在不当扩大解释之嫌。立法机关创设特别宽宥制度的初衷是基于“常见酌定情节法定化”的考虑,司法实践却表现出“法定情节酌定化”的倾向。这源于法官没有准确理解作为分则型情节的特别宽宥与作为总则型情节的自首间的关系,导致规范评价尺度不一和量刑失衡风险加剧。

四、贪污罪量刑规范化的完善建议

本文第二、第三部分的研究现状、评价表明,有关量刑标准、步骤、情节、说理和结果等缺陷,是量刑规范化程度不高的标志,根源在于责任和预防的关系不协调。责任和预防是量刑的基准,量刑时必须处理好二者之间的关系。〔28〕Vgl. Maurach/Zipf, Strafrecht, Allgemener Teil, Teiband 1, 5. Auflage, 1977, S.94ff; [德] C. Roxin:《刑法における責任と予防》,宫泽浩一监译,成文堂1984年版,第115页。为推进我国量刑规范化改革持续深入,应对本次实证研究做进一步的展望,围绕责任和预防的关系,提出贪污罪量刑规范化的完善建议,使刑法最大限度恪守法治理性,以构建现代化的反腐刑事政策。〔29〕参见何荣功:《“重刑”反腐与刑法理性》,载《法学》2014年第12期。下列方案与现行立法具有较大的兼容性,且与实践具有较强的整合性。

(一)切实贯彻二元量刑模式

考虑到法官对贪污数额的重视和《修正案(九)》《贪污贿赂罪解释》的规定一致,应当坚持“数额+情节”的二元模式,但要进一步根据案件实际分布状态调整数额标准和设定配刑比例,〔30〕参见陈兴良:《贪污贿赂犯罪司法解释:刑法教义学的阐释》,载《法学》2016年第5期。防止数额对量刑的决定功能失效。这既有利于贯彻宽严相济刑事政策,也会提高《量刑指导意见》等文件的精细化程度。《量刑指导意见》及其实施细则应当在积累足够多生效裁判基础上,对其进行统计分析,明确量刑起点的幅度、影响基准刑的情节范围和量刑情节的调节比例,并参照职务侵占罪增设贪污罪的量刑规范。详言之,确定量刑起点的幅度要与法定刑的区间相适应,原则上不得超出相应法定刑的上下限;确定影响基准刑的情节范围要同现行立法解释、司法解释相协调,原则上不能规定实证研究描述的常态情形之外的罕见情形;确定贪污犯罪数额的调节比例要以城镇居民人均可支配收入、居民消费指数、经济发展水平、通货膨胀程度为根据,原则上不可比职务侵占数额宽松;确定其他不法结果的调节比例要以贪污犯罪数额的调节比例为基础,原则上不应赋予其更大比重;确定传统预防情节的调节比例要和常见量刑情节的适用状况相一致,原则上不能作为减轻处罚情节;确定特别宽宥制度的调节比例要以腐败犯罪的刑事政策为导向,原则上不得给予比传统预防情节更大的从宽幅度。

(二)适度调整具体量刑步骤

我国曾有学者建议,通过借鉴“幅的理论”来加强责任刑对预防刑的限制及二者的技术区分。〔31〕参见冉巨火:《经验而非逻辑:责任主义量刑原则如何实现》,载《政治与法律》2015年第6期;王林林: 《多元刑事司法模式共存语境中的量刑基准研究》,载《政法论坛》2016年第3期。这一思路与日本学者不谋而合。〔32〕参见[日]城下裕二:《量刑理論の現代的課題》増補版,成文堂2009年版,第239页;[日]原田國男:《執行猶予と幅の理論》,载《慶應法学》2017年第37号。然而,该理论既无法确定责任刑幅度的上下限,也无法将预防刑限制在责任刑的范围内,导致量刑缺少可估算性与可预见性,因此被德国量刑实践所放弃。〔33〕Vgl. Bernd Schünemann, Tatsächliche Strafzumessung, gesetzliche Strafdrohungen und Gerechtigkeits-und Präventionserwartungen der Öffentlichkeit aus deutscher Sicht,in: H.J.Hirsch(Hrsg.), Krise des Strafrechts und der Kriminalwissenschaften?,2001,S.338-345;[德]汉斯-约格·阿尔布莱希特:《重罪量刑——关于刑量确立与刑量阐释的比较性理论与实证研究》,熊琦等译,法律出版社2017年版,第42-47页。与其吸收这一实用性不强的理论,不如引入一种贴近实务的量刑限制理论,即通过重构量刑步骤,在量刑的重要阶段划定法定刑、起点刑、责任刑、预防刑和宣告刑的界限。即使不采取“幅的理论”,也能准确区分责任刑裁量阶段与预防刑裁量阶段。在量刑步骤的基础上,贪污罪的量刑步骤宜调整为:(1)根据具体犯罪构成,确定相应的法定刑幅度。选择法定刑幅度只考虑与犯罪构成要件的实现直接相关的情况,这种做法类似于确定起点刑的预备活动,对贪污罪而言,只需考虑犯罪数额和其他结果。(2)根据基本犯罪构成事实并参考同类判例,在相应的法定刑幅度内确定起点刑。起点刑同时受到法定刑幅度和同类判例的约束,有利于从源头上防止量刑失衡,尤其是对贪污罪这样的数额犯,会进一步缩小责任刑的区间。(3)根据责任情节,在起点刑的基础上增加刑罚量确定责任刑。所谓责任刑,是与行为责任相对应的刑罚幅度;〔34〕Vgl. Hans-Jürgen Bruns, Das Recht der Strafzumessung, 2.Aufl., 1985, S.245ff.行为责任是量刑责任的本质,决定不法性、有责性的程度。此时,只能由各地高级人民法院确定起点刑外增加的贪污犯罪数额和其他不法结果对应的刑罚量。(4)根据预防情节并适度从严把握,确定预防刑。量刑时不能直接考虑一般预防,这会导致犯罪人沦为实现预防目的的工具,侵犯人的尊严。所谓预防刑,是预防再犯所需要的刑罚,所以,实现预防目的需要的刑量独立于责任刑。〔35〕Vgl. Andrew von Hirsch/Nils Jareborg, Strafmaß und Strafgerechtigkeit, 1991, S.31f.这里同样需要各地高级人民法院明确预防情节的调节比例,尤其是对酌定情节和特别宽宥严格认定。(5)根据预防刑对责任刑的修正幅度,参照类似判例确定宣告刑。消极的责任主义要求,预防刑不能高于责任刑上限,因此,宣告刑必须低于责任刑顶点。调整后的贪污罪量刑步骤不仅没有脱离现行量刑步骤的“大框架”,而且个别步骤已为许多地区司法机关所采纳。例如,湖北省《〈量刑指导意见〉实施细则》在确定基准刑之后、宣告刑之前增加了一个步骤:“根据量刑情节调节基准刑,拟定宣告刑。”〔36〕此外,北京市、天津市、山东省、辽宁省、四川省等地制定的《〈量刑指导意见〉实施细则》中均有相同规定。这大致对应于上述步骤的第四步和第五步,只是有些抽象而已。科学的量刑步骤既是对司法工作经验的积极回应和主动选择,也能避免贪污罪量刑的宽严失据和张弛无度。

(三)严格认定从宽量刑情节

相比贪污罪责任刑的裁量而言,该罪预防刑裁量的挑战更大。这里要解决两个问题:(1)正确认定预防情节的性质;(2)科学评价预防情节的功能。

对第一个问题,应根据腐败犯罪刑事政策对预防情节进行实质判断。在新常态下,我国惩治贪污罪刑事政策愈发接近“又严又厉”的模式。在此模式下贯彻宽严相济精神,要依法认定贪污罪的预防情节。〔37〕参见孙国祥:《我国惩治贪污贿赂犯罪刑事政策模式的应然选择》,载《法商研究》2010年第5期。区别对待、个别考察的政策主张要求对其进行实质判断。综观全体样本发现,相比自首、立功、坦白三种法定预防情节,认罪、悔罪、退赃、退赔、积极缴纳罚金等酌定预防情节的适用频率更高,应当避免形式判断导致的量刑失衡。其中,认罪有主动认罪和被动认罪之分,对此要赋予不同的调节比例。悔罪比认罪更能反映其人身危险性小。退赃、退赔、积极缴纳罚金都与罪行本身的轻重程度无关,只是作为是否真诚悔罪的判断资料,用于认定其预防必要性是否减小。〔38〕参见张明楷:《责任刑与预防刑》,北京大学出版社2015年版,第357页。当行为人既悔罪又退赃、退赔或积极缴纳罚金时,不宜将其视为两个量刑情节,只需认定其具有悔罪情节,否则就是重复评价。

对第二个问题,要根据预防情节的整体评价以决定从宽处罚幅度。即使某一预防情节与宣告刑间存在明显关联,但数个预防情节的同向竞合未必会强化减少预防刑的效应。其一,若具有一个可以型从轻处罚情节(如自首)和一个可以型免除处罚情节(如特别宽宥)的,可以考虑减轻处罚。当行为人构成自首时,本身就说明其为恢复法秩序所做的努力,可以推测将来保证忠于法律的态度,〔39〕参见[德] Wolfgang Frisch:《連邦通常裁判所判例における刑罰構想、量刑事実および量刑基準―一つの批判的かつ建設的評価》,岡上雅美译,《法政理論》2002年第3号。而特别宽宥进一步反映其再犯可能性减小,综合评价后,宜根据《刑法》第63条第2款酌定减轻处罚。其二,若具有一个可以型从轻处罚情节(如特别宽宥)和另一个可以型减轻处罚情节(如自首)的,可以考虑减轻处罚。当行为人具有一个法定减轻处罚情节时,就可以下降一个量刑幅度判处刑罚,再加上另一个法定从轻处罚情节,应根据《刑法》第63条第1款减轻处罚。其三,若具有一个法定从轻处罚情节(如立功)和一个酌定从轻处罚情节(如部分退赃)的,能否对其减轻处罚,司法实践并不统一,需要具体分析。其四,若不完全符合特别宽宥成立条件的,只能认定其他法定预防情节(如自首)或酌定预防情节(如退赃),彻底纠正司法认定的异化现象,防止随意进行减轻处罚。《量刑指导意见》规定,对于当庭自愿认罪的,根据犯罪的性质、罪行的轻重、认罪程度及悔罪表现等情况,可以减少基准刑的10%以下。依法认定自首、坦白的除外。上海市《〈量刑指导意见〉实施细则》也强调,当同一行为或情况涉及不同量刑情节时,一般不得重复评价,应选择对罪犯从重或从轻幅度最大的情节适用。以上规则同样适用于特别宽宥,也预留了统一量刑情节计算幅度的空间。整体评价法不仅细化了《量刑指导意见》及其实施细则的有关规定且延续了《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》《办理职务犯罪案件严格适用缓刑、免于刑事处罚若干问题的意见》秉持的政策立场。

(四)逐步推行量刑深度说理

量刑说理应包括对量刑建议的采纳、量刑情节的认定、量刑步骤的运行予以说明、分析和论证,符合裁判文书说理的形式向度、实质向度、程序向度,坚持合逻辑性(强化事实认定、证据采信、法律适用等关键要素的说理)、合融通性(实现事理、法理、学理、情理、文理的统一)、合交互性(追求权威化与大众化、专业性与朴素性、规范性与通俗性相互平衡的氛围)。〔40〕参见王明辉:《裁判文书说理应坚持 “三原则”及 “三向度”》,载《人民法院报》2015年10月30日,第5版。研究样本使用了三种说理方法。

一是“整体评价法”。即在列举各种情节之后,根据以往量刑经验确定处罚原则,特点是不区分责任情节和预防情节,不对每个情节进行分别评价。“张贵源案”“姜大军案”“韩德峰案”等50%左右的案件均属此类。这并不符合量刑说理的实质向度、程序向度,合融通性、合交互性差。不对个别情节进行准确评价,就不可能对整体情节进行科学评价。

二是“个别涵摄法”。即在列举每种情节的同时,说明其性质及功能,特点与第一种方法相反,重视对量刑情节的单独判断。“叶宜祥案”“韩克锋案”“刘广阔案”等部分案件属于此类。这较好地弥补了“整体评价法”的不足,但在形式向度(合逻辑性)即单个情节功能的选择与实质向度(合融通性)即最终量刑结果的推演上还有待深入。

三是“深度推演法”。即不仅列举各个量刑情节,而且进一步明确其性质、功能和根据,特点是对量刑情节的微观探析和对量刑过程的宏观把握相结合,量刑说理更为透彻。“杨生福案”“丁秀英案”“吴宏兵案”等个别案件属于这类。虽然目前这种方法尚未得到完全运用,但正以最高人民法院研究机构认可的典型案例评析方式进行呈现。〔41〕参见王瑞君:《量刑情节的规范识别和适用研究》,知识产权出版社2016年版,第213页。部分评析严格按照《量刑指导意见》及其实施细则的有关规定,逐步推进量刑过程,对常见情节进行定量分析,全面考虑责任刑和预防刑的关系后确定宣告刑。〔42〕参见最高人民法院中国应用法学研究所编:《量刑规范化典型案例(1)》,人民法院出版社2011年版,第6-9页、第34-37页、第115-120页。在某种程度上,目前的做法也达到了《关于加强和规范裁判文书释法说理的指导意见》关于“裁判文书释法说理,要阐明事理、法理和文理”(第2条)、“对宣告无罪、判处法定刑以下刑罚、判处死刑的案件,应当强化释法说理”(第8条)的要求。一旦贪污罪被纳入《量刑指导意见》,就应采取这一说理方法,明示具体情节对基准刑的调节比例,逐步扩大适用范围,在遵循刑事政策的同时,加强形式理性对实质理性的约束。

(五)全面实现量刑实质均衡

现代量刑基准理论主张,量刑均衡是相对的均衡、消极的均衡和规范的均衡。相对的均衡要求,在与其他犯行相比较的意义上确定某种犯行处罚的均衡性。这不是犯罪本身轻重的问题,因而不存在绝对的均衡。〔43〕参见[德]Christian Jäger:《通常事例手法という特別な考慮の下での構成要件と量刑の間の相関関係―ならびに量刑に方向づけられた解釈の意義についての考察》,野澤充译,载《法政研究》2018年第4号。消极的均衡是指,作为界限原理,消极地排斥同犯行严重性不均衡的刑罚。不仅实务中无法穷尽所有犯罪的轻重序列,还要在其中考虑预防必要性,所以,不可能积极地追求同犯行严重性相均衡的刑罚,作为决定原理的积极的均衡没有实践价值。〔44〕参见[日]小池信太郎:《量刑における犯行均衡原理と予防的考慮―日独における最近の諸見解の検討を中心として(1)》,载《慶應法学》2006年第6号。规范的均衡主张,责任幅度上限和下限的利用次数可能不同。宪法比例原则和刑法责任主义不会使量刑停留在经验性摸索的层面,反而通过预防刑对责任刑的影响以实现宣告刑的实践合理性。〔45〕参见[德]Franz Streng:《ドイツにおける量刑―その概要と現代的課題》,井田良、小池信太郎译,载《慶應法学》2007年第8号。观念上预想的“重罪重判、轻罪轻判”并没有忠实再现责任和预防的关系。就责任刑的裁量而言,刑罚不能超过责任刑的上限;就宣告刑的确定而言,由于特殊预防的需要完全可能突破责任刑的下限。显然,与责任相适应的刑罚是非对称性的。既然责任刑都不存在经验上的、对称性的均衡,宣告刑就更不存在这种意义上的均衡。站在量刑公正的立场上,刑罚应当遵照犯罪相对严重性的等级。〔46〕参见[德]Andreas von Hirsch:《いわゆる「デザート·モデル」による量刑論》,松澤伸、竹川俊也译,载《比較法学》2017年第2号。量刑均衡是形式及实质上的均衡。

在大幅度提升作为量刑标准的贪污数额后,普通民众期待的绝对均衡的刑罚并未出现,相反,法官常通过考虑预防情节缓解对报应正义的积极追求。事实证明,近期贪污罪量刑实践给人以“重罪轻判”(如“李华波案”)、“轻罪轻判”(如“杨晓初案”)之感,传统的量刑经验不再适用,有必要对量刑均衡采取新的分析方法。在摒弃“幅的理论”、践行量刑限制理论的同时,行为等比性理论提供了较好的框架条件。它认为,社会侵害性程度及犯罪能量的强度,也就是严格行为责任意义下的典型罪责,形成一个依据行为相当性准则决定刑罚范围的核心比较事项。这对一般大众是可理解的,也是潜在行为人事前可预测的,因为从刑度可获知犯罪行为的非价及相对的被破坏利益的价值。刑罚只有在满足有根据预防这个前提下才是必要的,但刑罚也要根据罪责来确定,且要尽可能地降低对犯罪人社会化造成的影响。刑法从罪责报应向从预防及法益保护来获得正当性,对罪责进行分类的意义仅限于其限制性功能。总体来看,以犯罪行为作为量刑的出发点又受到了重视,应当明显减少刑罚个别化的适用,它和再社会化的思考与量刑罪责观念紧密联系在一起。〔47〕Vgl. Bernd Schünemann, Die Akzeptanz von Normen und Sanktionen aus der Perspektive der Tatproportionalität, in: Frisch/von Hirsch/Albrecht(Hrsg.), Tatproportionalität, Heidelberg 2003, S.185-197;同前注〔33〕,汉斯-约格·阿尔布莱希特书,第57-59页。其实,《量刑指导意见》根据职务侵占的数额确定相应的量刑幅度、起点,已具有“行为等比”的初步思维。鉴于职务侵占罪与贪污罪的罪质相似,贪污罪行的轻重结构应成为量刑重点,犯罪数额、不法结果等“核心比较事项”因内容确定而具有可说明性,自首、认罪、特别宽宥等情节蕴含的特殊预防必要性因目的明确而具有可控制性。