基于语料库的我国立法语言中析取联词“或者/或”考察

——兼论我国立法语言中析取表达立法规范

2020-03-17

(黑龙江大学 文学院,黑龙江 哈尔滨 150080)

现代汉语中表析取的联词有“或者”“或”“要么”“要不”“还是”,都可系联选择性的成分,为对法律语言中的析取联词进行考察,笔者自建了110万字法律语言语料库,①如无特殊说明,下文所称“语料库”皆指该自建语料库。为保证语料样本抽取的科学性,分别选取了32部国家层面的法律和110部省市两级地方性法规。通过检索语料库发现,“或者”出现频率最高,共7 046次,其次是“或”,共出现319次。而其他表析取的“还是”“要么”“要不”这些连词并未在法律条文中出现。所以,应对“或者”和“或”进行分析。本文基于语料库选用的具体法律条文名称采用专名的简称,如《中华人民共和国宪法》简称《宪法》。

一、日常语言“或者/或”与逻辑联词“或者/或”

《现代汉语八百词》对“或者”的释义是:副词:也许;或许。多用于书面。连词:1.表示选择。2.表示几种交替的情况。3.表示等同[1]。除在某些固定表达中只能用“或”外,“或”的用法与“或者”相同。日常语言“或者/或”具有上述释义的全部用法,但逻辑联词“或者/或”只具有连词词性且表示选择。

姚尧论证了“或/或者”是由分指代词经过两条不同的发展轨迹,分别变为假设连词和选择连词[2]。周有斌曾统计在《白鹿原》中,“或者/或”表示选择的意义占主导地位[3]。但通过对百度新闻进行搜索,发现“或”在日常语言中,表示也许、或许这一用法更为显著,可见“或”的语义功能从主要表示析取到表示推测;而“或者”几乎都表示析取选择,语义功能变化不大。“或者/或”语义功能的变化,解释了为什么法律语言中表示析取时,大部分条款都用联词“或者”。

《现代汉语虚词例释》(1982:250)对“或者/或”的用法分析为:用于并列结构中,1.表示两种或两种以上的情况同时存在;2.表示选择,一般要求连用两个或两个以上的“或者/或”,提出两种或多种可能性,结果必居其一,有时连用三个或更多的“或者/或”。3.表示等同;4.和“无论”相呼应,连接并列成分,表示一种周遍性。通过检索语料库,逻辑联词“或者/或”在法律语言中只具有上述1和2两种用法:用法1中“或者/或”连接的析取支语义上不具有排斥的关系,即表示可居其一,也可同时具备,各析取支旨在陈述几种可能的情况,并且所发生的可能性相等。如:

(1)民用航空器权利登记事项,可以供公众查询、复制或者摘录。(《民用航空法》)

用法2中“或者/或”连接的析取支语义上具有排斥的关系,即表示只居其一,如:

(2)未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用;(《消防法》)

在日常语言中,“或者/或”意义是不确定的,例如:“他没有对警察说谎或者隐瞒真相。”此处“或者”是等同的意思;再如:“他们或者在操场上,或者在教室里。”此处“或者……或者……”表示“有的……有的……”,可见,日常语言中连词“或者/或”是多义的、不确定的,并且所联结的析取支有意义和内容上的联系,有时还要求在次序上有先后排列。而法律语言中逻辑联词“或者/或”,并没有具体内容和意义上的联系。所以,法律语言中的逻辑联词“或者/或”是对日常语言连词“或者/或”的逻辑抽象,二者之间具有共性和个性的关系,逻辑联词“或者/或”只表示选择关系,即相容析取或不相容析取,不表示其他意义,即语义是单义的、确定的。当“或者/或”连接若干选项时,在日常语言中表示主观意图在于选择,而在法律语言中主观意图不在于选择,只是陈述几种可能的情况。除此之外,逻辑联词“或者/或”使用并不自由,只能出现在肯定句中。

二、“或者/或”单用、双用与多用

“或者/或”在连接析取支时,可将其分为两种:一种是句内使用,即连接句子中相同的句法成分;另一种是句间使用,即连接分句中的析取支。①周有斌、邵敬敏(2002)把“或者”的使用分为“句内使用”和“句间使用”两大类型。笔者借用了他们所使用的分类标准。将语料库中“或者/或”进行抽样,并将连接的不同数量的析取支归纳整理,探讨“或者/或”使用情况和特点。抽取样本数量如下:32部国家层面法律,每部法律抽取10条,共320条,其中“或者”共出现505次;110部省市两级地方性法规,每部抽取3条,共330条,其中“或者”共出现506次。总计“或者”出现1 011次。“或”共出现在3部国家层面法律,15部省市两级地方性法规。其中,3部国家层面法律中“或”共出现27条,总计43次;15部省市两级地方性法规抽取35条,“或”出现65次。总计“或”出现108次。

1.两项析取支

析取支是两项时,最普通的情况就是在两项析取支之间加上一个“或者/或”。句内使用指“或者/或”所连接的析取支共同充当句子里的某个句法结构成分。例如:

(3)合同的变更或者解除,不影响当事人要求赔偿损失的权利。(《民法通则》)

(4)无效或被撤销的婚姻,自始无效。……(《婚姻法》)

例(3)的“或者”连接的析取支都为动词,作主语中心语。例(4)中“或”分别连接定语中的两个选择项。

句间使用指两个分句分别充当析取支。如:

(5)……保险人有权更正并要求投保人补交保险费,或者在给付保险金时按照实付保险费与应付保险费的比例支付。(《保险法》)

通过统计,“或者/或”连接两项析取支时,“或者”共使用849次,其中句内使用794次,句间使用55次。“或”共使用95次,其中句内使用91次,句间使用5次,句内使用占绝对优势。无论句内还是句间使用“或者/或”连接两项析取支,都为单用,没有出现双用的情况。《现代汉语八百词》指出“或者/或”双用的规律:连接两个小句时,一般要用两个或者。而且周有斌、邵敬敏认为,句间选择项则倾向于双用“或者”[4]。但通过统计,法律语言中逻辑联词“或者/或”在连接分句时,并没有双用的情况,都是单用并放在第二项析取支之前,笔者认为一是由于语言交际的简约原则;二是由于法律语言缜密性和严谨性的特点造成这种情况出现。但在日常语言中则可双用“或者/或”连接两个分句表达选择,例如:“你作为研究生,或者做助教,或者去科学院做研究。”无论双用或者单用“或者/或”连接两个析取支,都是向人陈述可能有的几种情况,为了让人在析取支间作出选择,并且被选择的概率是相等的。

析取支为两项时,除句内和句间使用外,法律条文中的“或者/或”还经常用在提示成分中,即句外使用,例如:

(6)有下列情形之一的,法定代理或者指定代理终止:

(一)被代理人取得或者恢复民事行为能力;

(二)被代理人或者代理人死亡;

(三)代理人丧失民事行为能力;

(四)指定代理的人民法院或者指定单位取消指定;(《民法通则》)

“或者/或”经常出现在这种提示成分中原因是:法规常需要对大量的客观现象进行概括,对人们的行为进行分类,对处置方法也要加以区别,因而对人的行为以及处置办法需要有列举性选择,这种结构的频繁使用也是法律严谨性和周密性的体现。

2.三项析取支

句内使用“或者/或”连接三项析取支时,“或者”共使用110次,其中句内使用98次,并都为单用;“或”共使用9次,其中句内使用9次,无句间使用情况,并也都为单用。单用“或者/或”,都放在最后一项析取支之前,例如:

(7)不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。……(《宪法》)

(8)……未经区水行政主管部门批准不得擅自拆毁、变卖或分给个人。(《北京市水利工程保护管理条例》)

句间使用“或者”连接三项析取支,“或者”使用12次,其中双用5次,共10次;单用2处,共2次,例如:

(9)窃取他人加密保护的信息,非法侵入他人的密码保障系统,或者利用密码从事危害国家安全、社会公共利益、他人合法权益等违法活动的……(《密码法》)

(10)证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人,在内幕信息公开前,不得买卖该公司的证券,或者泄露该信息,或者建议他人买卖该证券。(《证券法》)

例(9)单用“或者”,例(10)双用“或者”。

句间使用“或者/或”表示选择,所连接的第三项析取支常使用总结式的语言,例如:

(11)不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。(《宪法》)

此外还有“其他组织、其他措施”等。这种句内的总结式语言,98处“或者”中使用25次连接;9处“或”中使用2次连接,可见,频率较高。在法律中,先列举两种常见的选择项,然后没有列举的选项用总结式的语言来概括,达到穷尽析取支的目的,并且形式相对简洁,更符合法律语言的表达,这种典型性析取可以确保法律的公平、公正。所以,“其他方法”“等”这种模糊性词语在法律中是很常见的。

3.多项析取支

连接三项以上析取支,“或”共使用4次,其中句内使用4次,都为单用,无句间使用情况。“或者”共使用61次,其中句内使用52 次,都为单用,句内使用如:

(12)……其土地承包经营权可以转让、入股、抵押或者以其他方式流转。(《物权法》)

(13)申请补贴支付的航空公司、商会、协会或企业需提供以下资料:……(《喀什地区培育国际国内航线及过夜航班专项补贴资金使用管理暂行办法》)

“或者”句间使用9次,都为多用,例如:

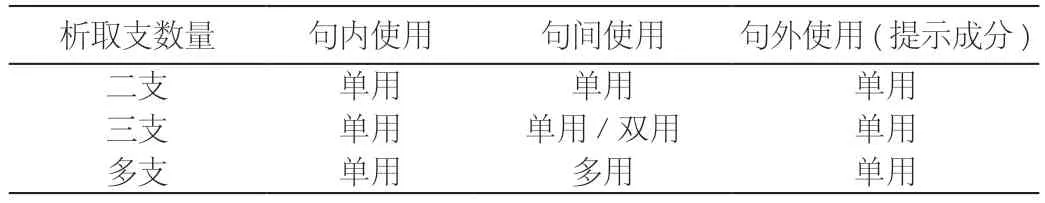

(14)有下列情形之一的,不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪:……《刑事诉讼法》)句间使用“或者”连接多项析取支强调多个择一,所使用“或者”的数量要根据析取支数量的多少来确定,如果用Q来表示“或者”出现的数量,L表示析取支的数量,那么就可以形成表达式:Q=L-1。在所抽取共出现1 011次“或者”的语料中,句间使用“或者”连接多项析取支只出现9次,出现频率低的原因有二:一是法律语言的严谨性和周密性要求法律条文必须涵盖所有可能出现的情况,当某一情况需要列举的条件比较多时,可列举人们所熟知的、典型的选择项,而其他未列举出来的选择项用总括式来概括,这样不会使法律条文啰嗦,也确保了公正性;二是现代汉语中,运用一个表选择关系的连词就可以表示选择关系,无需多用。通过上文,当析取支数量不同时,“或者/或”在句内、句间和句外使用情况如表1所示:

表1 “或者”使用情况

三、语义特点

析取命题的逻辑联词是“或者/或”,相容析取指联词所连接的析取支至少有一支为真;不相容析取指联词所连接的析取支有且仅有一支为真。为了更好地区分两者,苏佩斯把“相容”与“不相容”分别称为“非排斥的”与“排斥的”[5]。这两个名称可以说是更为准确的,也可帮助我们更好区分。笔者将“或者/或”连接的析取支进行如下语义分析:

1.相容语义选择关系

“或者/或”连接的析取支不相互排斥,可以并存。通过统计,“或者/或”连接的析取支语义上是相容关系的共有1 291处,占97%,例如:

(15)个人合伙的经营活动,由合伙人共同决定,合伙人有执行或监督的权利。……(《民法通则》)

(16)对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。(《专利法》)

例(15)表明合伙人既可有执行权利,也可有监督权利,二者不相互排斥;例(16)中“或者”连接的析取支列举了不被授予专利权发明创造的情况,即有且只有其中一种情况或多种情况都将不被授予专利权,这三支析取支都不具有语义排斥的关系。这种表达提出了几种可能情况发生后所产生的共同后果,从逻辑角度来看,要求所列举的析取支各项都为真,不能有假析取支的存在。

通过考察发现,在一些法律条文中,“或者/或”连接的两项析取支实际上是表达合取的意义,例如:

(17)有下列行为之一的单位或个人,给予处罚……(《北京市生活饮用水卫生监督管理条例》)

(18)债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押……(《物权法》)

这两句中“或者”所连接的析取支不能简单理解为“p或者/或q”,因为“或者/或”在这里连接的是两个概念,不同于连接两个支判断的情况,是词项的析取。这两句中“或者/或”连接的析取支分别可以理解成:“单位和个人”;“债务人和第三人”,即都要理解成合取式。法律条文中以“或者/或”为联词的析取式要理解为合取式时的特点是:(1)“或者/或”连接的是两个概念,并且含有并列的含义,又都处于同一层级的语法单位。(2)“或者/或”连接的析取支具有名词性质。

2.不相容语义选择关系

“或者/或”连接的析取支语义上具有排他性。“或者/或”连接的析取支表达不相容语义关系,在所抽样的法律条文中只出现39次,占3%,所连接析取支数量都只为两支。例如:

(19)喀什地区确定的国内定期或不定期重点直飞客运航线补贴标准。(《喀什地区培育国际国内航线及过夜航班专项补贴资金使用管理暂行办法》)

(20)有专职或者兼职的食品安全专业技术人员食品……(《食品安全法》)

例(19)中“或”连接的“定期”与“不定期”是直接用否定词“不”否定的具有排斥关系的析取支,具有显性对立的语义关系,所连接的析取支在意义上是反义的关系;例(20)中“专职”“兼职”虽没用明确的否定副词“不”加以否定,但在语义上同样具有排斥性,具有隐性对立的语义关系,析取支在意义上具有对义的关系。除此之外,“或者”连接不相容意义的析取支分属于两种不同的情况,不可能同时为真。

与相容语义选择关系一样,某些法律条文看似是不相容析取,但也要理解为合取式,例如:

(21)变造货币,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役……(《刑法》)

例(21)中或者所连接的析取支很像不相容析取,即选择前者的处罚方式就不能选择后者,二者只居其一,但是其实不然,这两种处罚方式是针对罪行的轻重而选择的不同的处罚方式,析取命题的析取支指的是同一对象所具有的几种可能,但例(21)的处罚方式属于不同的对象,所以,“或者”所连接的不是析取支,也自然不能理解为不相容析取。例(21)所表达的是“犯罪者情节严重的处三年以下有期徒刑;情节轻的处以拘役。”所以,例(21)应该理解为合取式。

除相容语义选择关系和不相容语义选择关系外,法律中还有一种“或者”的特殊使用,即适合某种情况的人,应从轻、轻或者免除惩罚。所以,不能直接根据析取支的特点判断是否相容,例如:

(22)……对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。(《刑法》)

从逻辑角度看,“从轻、减轻处罚或者免除处罚。”这三项析取支内容上是有着包含的关系,三种处罚方式的减轻程度是递增的,即析取支是相容的,可以分析成相容析取。但从法律上看,又是三种不同的处罚方式,根据罪犯犯罪行为的轻重,只能选择一种处罚方式,所以,这三项析取支又是不相容的。

综上所述,“或者/或”句式在语义上的特点可总结如下:

(1)表示客观存在的条件或现象。

(2)结果是这些所列的条件或现象中的一个、几个、或者全部。

(3)这些条件或者现象的选择对选择者会产生一定的影响。

四、析取表达失范现象及规范化建议

1.“或者”在一条法律条文中应连接同一层次语法成分

由于“或”较少连接三项及三项以上析取支,所以,这一问题并没有在由“或”连接析取支的表达中出现。一些法律条文中“或者”所连接的析取支是属于不同层次上的语言成分,这些语言成分在同一法条中交叉使用,使表意混乱。例如:

(23)……饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品,或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病,或者过度疲劳影响安全驾驶的,不得驾驶机动车。(《道路交通安全法》)

例(23)后两个“或者”连接的是同一层级的句法成分,都是在列举影响机动车驾驶人安全驾驶的行为,属于一级层级成分,第一个“或者”连接的“精神药品”和“麻醉药品”是所列举第一种行为所服用药品的两种情况,该处“或者”连接的是二级层级成分。“或者”在法律条文中使用频率较高,而且在一条法律条文中经常多次使用,但使用频率高并不意味着重复次数愈多愈能发挥词语的功能,反之,析取连词的过多使用造成了“或者”句式的层次混用现象。刘红婴指出一些法律语言在表述法律行为过程中,形成了自己的习惯与规则,这些习惯和规则可能不符合语言学中正确表达的方式。“或者”句式的使用就体现了这一特点,既连接同位句子成分又连接不同位句子成分,从形式上看,其所连接的句法成分不是同一层级上的,从语言学角度来看就是不规范病句。这种层次混用的现象会对人们正确理解法条造成困难,是需要改正之处。

2.避免“或者”与“和”的错用

“和”所连接的各项共同表示并列结构,各项常以顿号隔开,以示外部形式的并列,但各项之间的排序却包含严谨的逻辑关系,显示事物的逻辑顺序。各项之间以顿号断开,以及最后两项以连词“和”连接,表示整体的对应关系,顿号也随之表示“和”的意义。如果最后两项用连词“或者”连接,则是局部对应的关系,顿号也随之表示“或者”的意义。我国现行法律文本中有很多使用“或者”与“和”不规范的情况。例如:

(24)……无法确定其所有权人和管理人的,城市管理综合执法部门应当在公共媒体以及户外广告的所在地发布公告。(《北京市市容环境卫生条例》)

例(24)中的所有权人和管理人中的“和”应改为“或者”。以“和”连接不妥有二:(1)将不同层级的概念置于并列地位;(2)语义不明有碍法律实施。以“和”连接表示“所有权人”与“管理人”具有不相交叠的关系,但“所有权人”也有可能是“管理人”。该句表达的是当无法确定两者之一时甚至都无法确定时才应该发布公告,因此,应以“或者”连接为妥。

(25)任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。(《宪法》)

例(25)中“或者”与连接的析取支共同做主语,表示联合性的意义,句中表范围的副词“都”修饰主语“组织”与“个人”,所以,该处连词用“和”较妥。语料库中,在同一部法律中既出现“任何组织和个人”,又出现“任何组织或者个人”的表达,这不符合立法语言表达的规范,也反映出“或者”与“和”选用的随意化。再如,行政法中的重要主体概念“公民”“法人”和“其他组织”,是非常重要的一个组合性概念,常处于主语的位置上,并且具有名词性的性质。根据上文对“或者”的逻辑分析,“公民、法人或者其他组织”中的“或者”表示的是合取的意义,所以,既可用“和”,也可用“或者”。但通过观察法律条文,在连接这三个概念时有将“或者”“和”混用的现象。法律在表述同一概念时不相照应和协调,可以说基本忽略了连词的句法意义,也说明在选用这两个连词时,根本没有考虑到二者的区别,所以,这是一个必须纠正的迫切问题。

要解决“和”与“或者”在法律语言中使用不规范的问题需要注意两点:

(1)“或者”在连接同位成分时,联合性的用“和”;选择性的用“或者”。

(2)各项析取支在意义上不想交叠的用“和”,想交叠的用“或者”。

同时要结合语义连贯、句群关系等方面进行分析。

3.“或者”和“或”的选用需要统一

现代汉语中,选择连词“或者”和“或”的语法功能基本相同,除在某些固定格式(如四字语)中只能用“或”不用“或者”外,二者可以通用。现代汉语具有双音节词占优势的特点,通过统计,“或者”在语料库中出现7 046次,“或”出现319次,“或者”的使用占绝对优势,符合双音节词使用特点,“或”共出现在3部国家层面法律,15部省市两级地方性法规,所以,省市两级地方性法规更应加强对“或”与“或者”使用的规范,二者之间在同一条法条中选用的随意化是一个应纠正的不规范现象。例如:

(26)书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间,并由委托人签名或盖章。(《民法通则》)

例(26)前面用“或者”连接,后面用“或”连接,这使得这条法律甚至整部法律给人一种语言上不严谨的印象。这两个选择连词的选用,至少应保证在同一部法律中选择一致,避免形成法律语言选用随意化,二者选用的随意性与法律语言缜密性和严谨性相违背。

4.析取支的并列项最小语法单位应是词,不可以是语素

(27)有下列情形之一的,不适用简易程序:

(一)被告人是盲、聋、哑人,或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人的……(《刑事诉讼法》)

例(27)问题除上述两个“或者”不在同一个层次上外,还应去掉第一个“或者”后的“是”,将其处理成宾语并列。此外,第一项析取支中的“盲、聋、哑”在现代汉语中是语素,不宜将语素进行并列,最小的使用单位应是词。刘丹青指出词与语素的差异:“词是句法的输入单位,是在功能上低一级的单位;语素在句法上没有地位,但在构词法上,它是输入单位,而词是输出单位,语素比词低一级。”[6]由刘丹青的观点可知,语素与词最大的区别不是形式上的差异,而在于功能上的不同,词是句法输入时的单位,输出结果是句子,而语素是词法输入的单位,输出的结果是词,词和语素是不同的两级单位,不能混淆。立法者考虑到法律语言避免重复、啰嗦,所以,在不影响意思的表达中,省略了语素“人”,但这不符合语言表达的语法规则,是需纠正的不规范现象。

5.“或者/或”连接析取支时,标点符号的使用要规范并统一

该问题主要指句内使用或句间使用该逻辑联词时,是否恰当地在“或者/或”前使用逗号。句内使用时,逻辑联词连接的析取支平均每支4个字,字数较少并且由“或者/或”连接共同充当某一句法成分,所以,逻辑联词前不应加逗号,而句间使用时,所连接的析取支为分句,平均每支多达12个字,如果不用逗号隔开,会对人们正确理解法律条款造成困难,所以,应在“或者/或”前加逗号来并列分句。通过考察语料库,当句内使用“或者/或”连接析取支时,标点符号的使用符合规范,但句间使用“或者/或”时,有些法条仍然直接并列析取支而省略逗号,例如:

(28)违反《中华人民共和国预算法》及政府债务管理各项规定举借债务、为他人债务提供担保或者改变债务预算支出用途的……(《喀什市政府性债务管理办法》)

此处或者并列的析取支是分句,应在“或者”前加上逗号。

五、结语

本文对法律语言中的析取联词“或者/或”从语言学角度进行分析,通过统计,总结出该析取联词在法律条文中的使用特点,并从语义角度出发,对所表达的相容语义选择关系和不相容语义选择关系进行分析,并探讨法律条文中在表达上存在的一些特殊情况,最后从五个方面对析取联词“或者/或”表达的技术规范进行拾遗补阙。