大学生英语学习投入影响因素研究

2020-03-16尚建国

尚建国

(徐州工程学院,江苏 徐州 221008)

一、研究背景

“学习投入”指学习者参与学业活动时的一种积极、持续的精神状态[1]。Fredericks 将学习投入分为情感投入、认知投入和行为投入三个维度。情感投入是学生参与学业活动时的情感反应;认知投入是学生在学习时所采用的认识、元认知策略;行为投入是学生对学业活动的行为参与度[2]。研究发现,年龄、性别、自我效能感、未来取向、专业承诺和心理需要等内在因素均对学习者的学习投入产生显著影响[3]-[5];家庭支持、家庭出身、教师期待、教学投入、同伴互动、学校规模等外在因素也对学习者的学习投入产生不同程度的影响[6]-[8]。然而,国内学者对学习投入的研究大多以学生学习总投入为研究对象,而对某一门具体学科或课程的学习投入研究鲜有报导。

为此,本研究将对我国大学生的英语学习投入状况及其影响因素进行调查研究,旨在激发大学生英语学习兴趣,提高其英语学习积极性,增强其英语学习投入水平。

二、研究方法

(一)研究对象

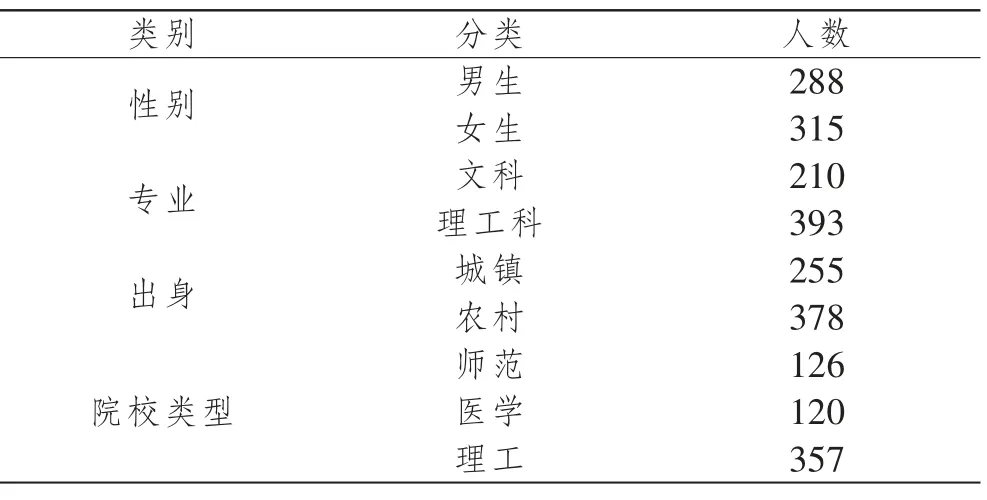

本研究以我国东部地区三所本科高校非英语专业大学生为研究对象,共发出问卷616 份,收回有效问卷603 份。研究对象分布情况如表1。

(二)研究工具

本研究采用问卷调查和访谈方式对大学生英语学习投入状况进行调查。调查问卷包括三部分:一是学生的专业、性别、家庭出身以及所在学校等信息;二是学生的学习兴趣、学习动机和学习投入等;三是教师职称、教学方法、教学投入等。其中,学习投入部分参照了廖友国的 《大学生学习投入调查问卷》[9]。在问卷调查结束后,对部分调查对象进行了访谈。

表1 大学生英语学习投入研究对象

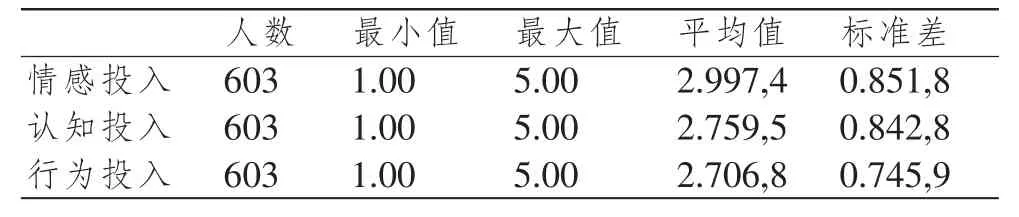

三、大学生英语学习投入的总体水平

表2 显示,大学生英语学习投入总体水平较低,其中,情感投入=2.997,4,认知投入=2.759,5,行为投入=2.706,8。大学生英语学习投入水平低可能与当下我国大学英语课程改革有关。随着我国基础教育水平的提升,高中生的英语水平普遍提高,在此背景下,许多高校压缩了大学英语课程学分,这不仅减少了大学生英语学习课时,而且还影响了他们英语学习的积极性和主动性。访谈结果显示,三所高校都不同程度地减少了大学英语课时,同时增设了ESP 和EOP 等大学英语拓展课程,以满足学生的不同英语学习需求,但由于缺乏相应的师资与教材支持,这些新增课程的教学目标难以实现,学生的学习热情难以调动。表2 还显示,大学生对英语学习的情感投入高于认知投入和行为投入,这表明大学生虽然在英语学习行为方面表现得较为消极,但他们对英语学习的重要性仍有清晰认识。

四、大学生英语学习投入的影响因素

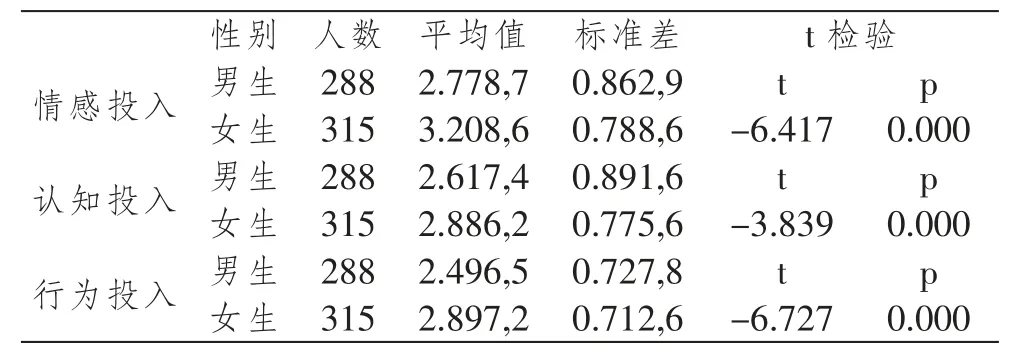

(一)英语学习投入的性别差异

从表3 可以看出,男女学生在英语学习投入上存在显著差异,女生的投入水平高于男生(p=0.000<0.001)。总体来说,女生更擅长语言学习,更能在语言学习中获得自信,因此,他们更愿意在英语学习上投入时间与精力[10]。通过访谈发现,女生学习英语的自我效能感与获得感强于男生,他们在课上、课下的英语学习投入水平都高于男生。

表2 大学生英语学习投入水平

表3 男女大学生英语学习投入差异

(二)学习动机对英语学习投入的影响

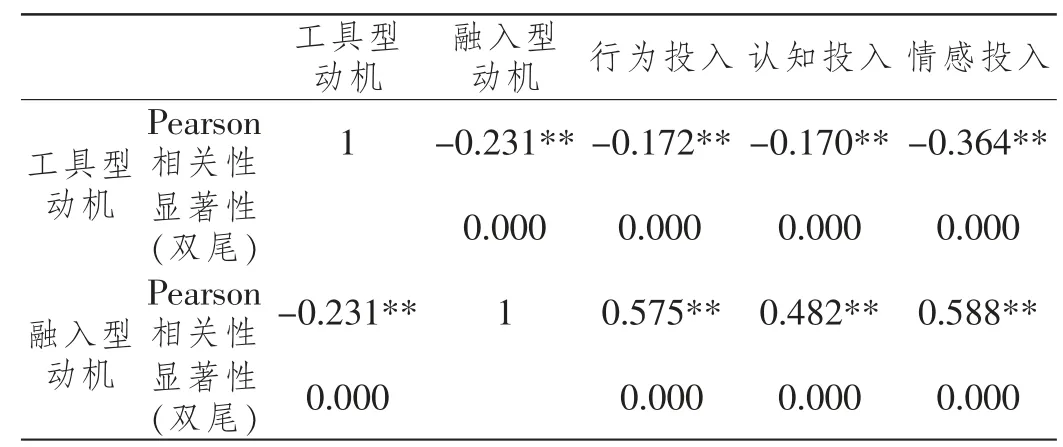

表4 显示,大学生英语学习的工具型动机与学习投入三维度呈显著负相关(p=0.000,0.000,0.000<0.001),而融入型动机与学习投入三维度呈显著正相关(p=0.000,0.000,0.000<0.001)。一般来说,具有工具型动机的学生,大多为了应付考试或应聘到一份理想工作而学习英语,因此,他们学习英语的内在驱动力不强;具有融入型动机的学生,他们喜欢英语与英语学习,渴望能够融入英语为母语的社区群体,因此,他们学习英语的内在动力强,更愿意主动投入英语学习。

表4 学习动机与英语学习投入的相关性

(三)学习兴趣对英语学习投入的影响

如表5 所示,学习兴趣与学习投入三维度存在显著正相关(p=0.000,0.000,0.000<0.001)。学习兴趣是学习的动力源泉,决定了学习者的学习投入程度,学习兴趣越强,学习动力越足,学习投入程度越高。访谈结果显示,英语学习兴趣低下者,很难体验英语学习的乐趣与成就感,因此,他们对英语学习缺乏主动性和积极性,有的甚至放弃了英语学习。

表5 学习兴趣与英语学习投入的相关性

(四)家庭出身对英语学习投入的影响

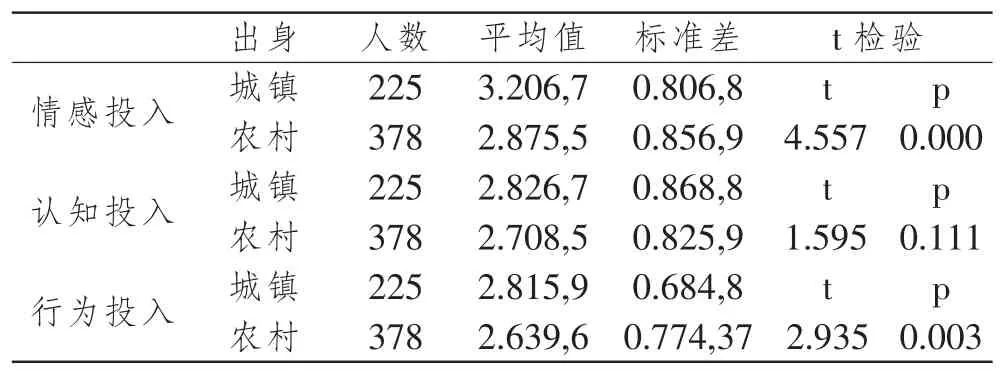

如表6 所示,城镇学生与农村学生在英语学习投入上存在差异,城镇学生在情感投入和行为投入上都明显高于农村学生(p=0.000<0.001,0.003<0.005)。首先,相较农村学生父母,城镇学生父母的文化水平高,他们对英语学习的重要性有更深刻的了解,因此,在父母潜移默化地影响下,城镇学生对英语学习持更积极的态度。其次,在英语学习过程中,城镇学生比农村学生更容易获得好的学习条件,这也必将增强他们英语学习的自信心,激发他们投入更多时间与精力学习英语。

表6 城镇学生与农村学生的英语学习投入差异

(五)英语学习投入的专业差异

从表7 可以看出,不同专业学生的英语学习投入水平存在差异,文科生的投入水平高于理工科学生(p=0.000,0.000,0.001≤0.001)。从素质要求来看,文科学生更重视语言技能的培养;从专业性别比例来看,女生更多选择文科专业,更愿意在英语学习上投入时间与精力,因此,文科学生比理工科学生更多投入英语学习。

表7 文科生和理工科学生的英语学习投入差异

(六)教师因素对英语学习投入的影响

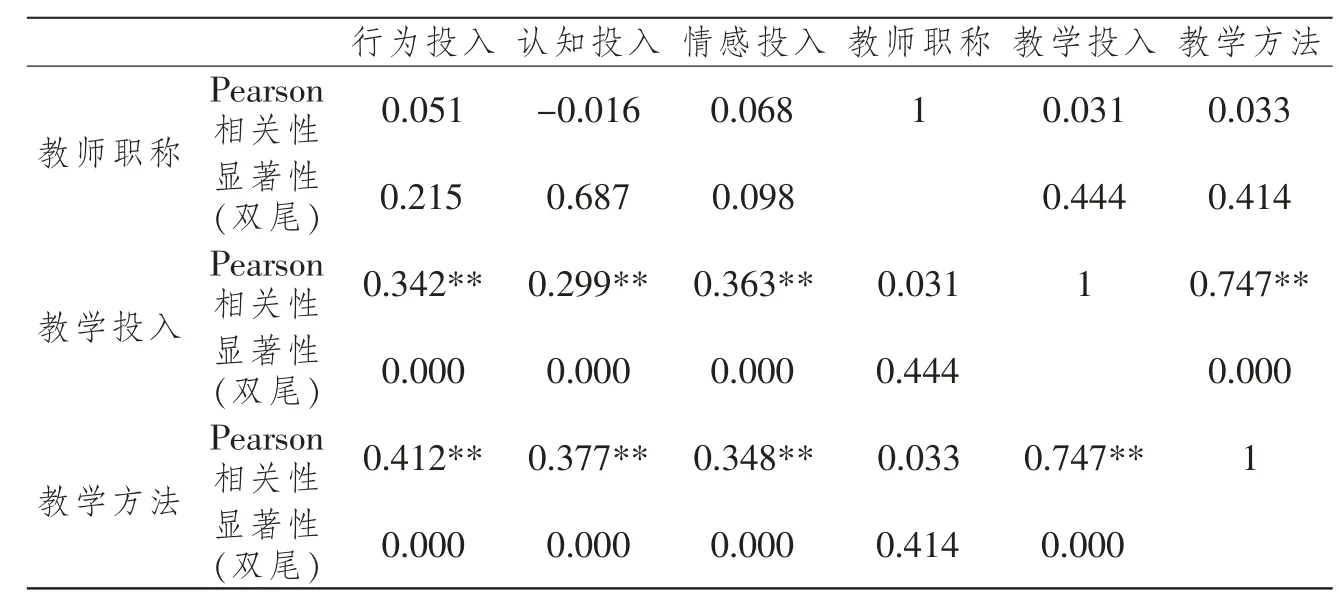

表8 显示,教师的教学投入和教学方法与学生的学习投入三维度都呈显著正相关(p=0.000<0.001),但教师职称与之无显著相关性(p=0.098,0.687,0.215>0.05),有的甚至负相关。教师的教学投入,包括课前的精心准备与设计、课堂的激情讲解与付出、课后的师生互动与帮助等,这些教学投入能够提高教学效率、增进师生情感,从而促进学生学习投入水平的提高。教师的教学方法影响学生的学习效率,学习效率越高,学习获得感越强,学习投入水平越高。教师的职称与学生的学习投入无显著相关,甚至负相关,这可能与当下高校教师职称评审体系重科研轻教学现象有关,部分高职称教师由于将主要精力用在了科研上,其教学投入少,致使学生的英语学习积极性和主动性减弱;部分低职称的青年教师虽然缺乏教学经验,但他们更重视教学,与学生有更多的交流与互动,因此,学生更愿意参与他们的教学活动,更积极地投入英语学习。访谈结果也显示,教师教学的好坏与其职称高低无关,大多数学生喜欢教学认真、富有激情并敢于创新的教师。

表8 教师因素与英语学习投入的相关性

五、启示与建议

英语学习投入受学习者的性别、学习兴趣和学习动机等内在因素以及家庭出身、专业差异、教学方法、教学投入等外在因素的影响。高校要优化大学英语教学生态,激发大学生英语学习兴趣与学习动机,提高大学生英语学习投入水平。

(一)明确教学目标

《大学英语教学指南》(以下简称《指南》)将大学英语教学目标概括为“三能力一素养”,即英语应用能力、跨文化交际能力、自主学习能力和综合文化素养,并将这些目标分为基础、提高、发展三个等级[11]。《中国英语能力等级量表》(以下简称《量表》)进一步将英语能力分为语言理解能力、语言表达能力、语用能力、语言知识、翻译能力和语言使用策略等,并将中国英语学习者的英语能力分为1-9 个等级,其中4-6 级水平,相当于《指南》的基础、提高、发展三个等级要求,《量表》对每一等级的英语能力及分项能力进行了详细的描述[12]。

大学英语教师在进行教学设计时,首先要根据学校、院系和学生的实际情况,选择基础、提高和发展三个不同层次的英语学习目标,从而满足学生英语学习的个性化需求,激发其英语学习动机。其次,要根据《指南》所提出的“三能力一素养”的教学目标以及《量表》对英语能力和分项能力的详细描述,结合具体的教学内容,提出明确的、清晰的课堂教学目标,让学生们清楚每一节课、每一单元教学的具体学习目标,并以此作为对学生进行过程性评价的标准。

(二)优化课程设置

根据大学英语教学目标,《指南》 将大学英语教学内容分为通用英语、专门用途英语和跨文化交际三部分,并以此形成大学英语三大类课程群。通用英语课程主要培养学生英语听、说、读、写、译等语言技能,拓宽学生国际视野,提升学生综合文化素养;专门用途英语课程重点培养学生运用英语进行专业和学术交流、从事专业工作的能力,包括学术英语和职业英语两类;跨文化交际课程旨在帮助学生了解中外不同的世界观、价值观、思维方式等方面的差异,培养学生跨文化意识,提高学生跨文化交际能力。

高校要根据各自的人才培养目标和学生个性化需求,构建个性化的大学英语课程体系,满足学生学习英语的内在需求,激发学生学习英语的内在动力,促进学生英语学习的持久投入。大学英语课程兼具工具性和人文性特点,在新时代背景下,尤其要重视ESP 课程建设,开设基于大学科的ESP 课程,如医学英语、工程英语、管理英语等,以满足学生专业学习需求和未来职业发展需要;同时增设一些有关中国文化的大学英语课程,培养学生中国文化自信和用英语讲好中国故事的能力,提高学生英语学习的实效性。

(三)改革教学模式

信息化时代为外语教学提供了全新的学习方式和丰富的学习资源。因此,《指南》要求教师充分利用现代教育技术,尤其现代信息技术的优势,推进信息技术与大学英语课程教学的深度融合,鼓励教师使用国内外现有的优质慕课资源,并在此基础上,建设个性化、校本化的微课、慕课,从而拓展教学空间与教学内容,实施线上线下混合式教学模式,促使并激励学生主动学习、自主学习和个性化学习。

为了提高学生在线学习的有效性,高校要建立网上交互学习平台,为师生提供教学目标、教学互动、教师辅导、学生练习、作业反馈、学习评估等完整的教学环节。有条件的高校还可以构建“移动英语学习平台”,以适应现代大学生学习方式的自主性、移动性和随时性等特点。

(四)完善评价体系

首先,要完善英语学习评价体系,重视形成性评价,加大对学生自主学习的监控,扩大学习评价主体范围,通过学生自我评价、同伴评价、教师评价等多元评价方式,引导学生重视英语学习过程、加大英语学习投入,增强学生英语自主学习能力。

其次,要改革高校教师评价体系,引导教师重视教学,加大教学投入,促进大学英语课程改革,提高大学英语教学效率,同时加大师生情感交流,增强大学生英语学习的幸福感与获得感。