豫北平原地区雨洪资源利用分析

2020-03-14宋伟亮赵本超

宋伟亮 赵本超

(河南省豫北水利工程管理局)

1 引言

一般情况下,汛期在雨水充足的前提下,将雨水蒸发量、径流前湿润地下表量之外,能够被拦截或渗透利用的水量称之为雨洪资源。但因目前环境恶劣的趋势,水危机日益严重化,所以如今将充分利用洪水资源作为水资源循利用、改善环境的方法之一。雨洪资源利用工程系统性要求较强,加之工程的复杂性,使各种蓄水工程对存储雨水洪水的要求提高,但是高要求的雨洪资源可延长洪水在河流中的滞留时间,有效减轻防洪威胁,降低对环境负面影响,为地下含水层补充尽可能多的雨水和洪水资源。

豫北平原属暖温带大陆性季风型气候,多年平均降雨量约600 mm。最大年降雨量1 012.60 mm,最小降雨量182.40 mm,降水时空分布不均,年际变化较大,每年10月至次年5月受大陆干燥气团控制,降雨稀少;6—9月由于受太平洋暖温气团影响,降雨集中,约占全年的80%;而汛期7月、8月、9月三个月降雨量约占全年70%左右。

但是,豫北地区是河南省缺水地区之一,降水量少。水资源每人平均只有275 m3,仅为全国人均占有量的1/7,所以该地区又被称为资源型缺水区。该地区的西部是山区,东部是平原。由于地形条件的限制,降水的时空分布和年分布不均使得洪灾和缺水问题十分突出。此外,该地区的土壤主要是沙土,具有渗透和补给的条件。因此,非常有必要将洪水资源有效蓄积起来,以便及时补充所在地区的水资源,构建合理的水资源利用循环系统,充分利用洪水资源,实现其自身价值。本文以文言渠流域为例,通过研究,开展雨洪资源利用。

2 雨洪资源量

2.1 水资源量

根据径流深度,进行水资源量的计算:

式中Q——水量,m3;R——三天暴雨的径流深度,mm;F——集雨面积,km2。

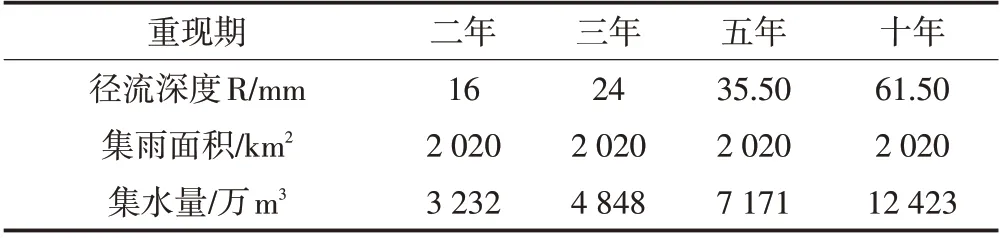

文岩渠流域大功干渠以上部分的集雨面积2 020 km2,根据上述公式算得水资源量见表1。

表1 水资源量表

2.2 设计流量

设计流量的计算公式为

式中Q——设计流量,m3/s;R——三天暴雨的径流深度,mm;F——集水面积,km2;K——综合系数。

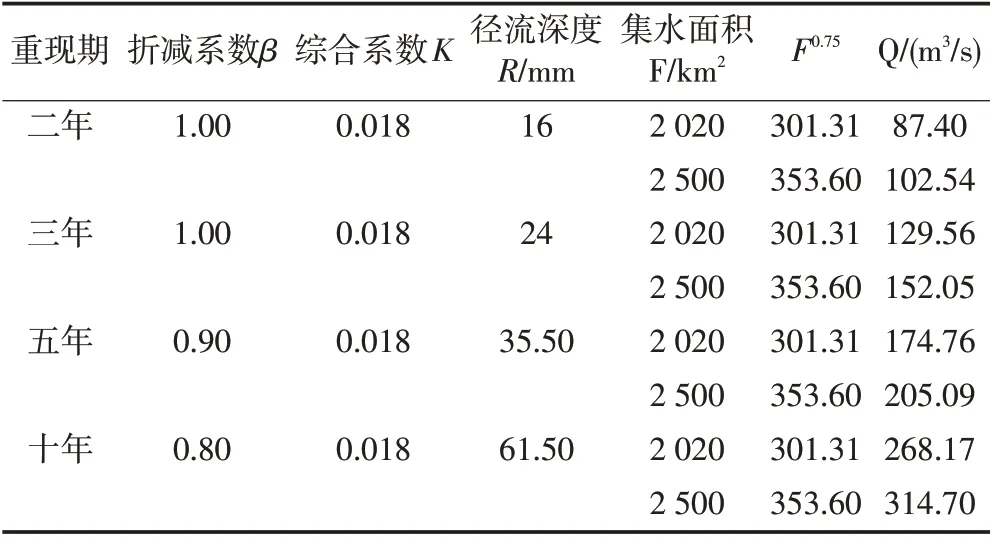

根据大车集水文站实测流量资料,选用洪峰流量接近平槽泄量的9次洪水,分析求得K值为0.0147~0.0231,采用平均值K=0.018,用以推求排涝流量。防洪流量乘以折减系数0.90,文岩渠流域大功干渠以上部分面积为2 020 km2,据此分别推求天然文岩渠河道设计流量,结果见表2。

3 工程结构对雨洪回灌的影响

3.1 入渗池形状

表2 面积与流量关系表

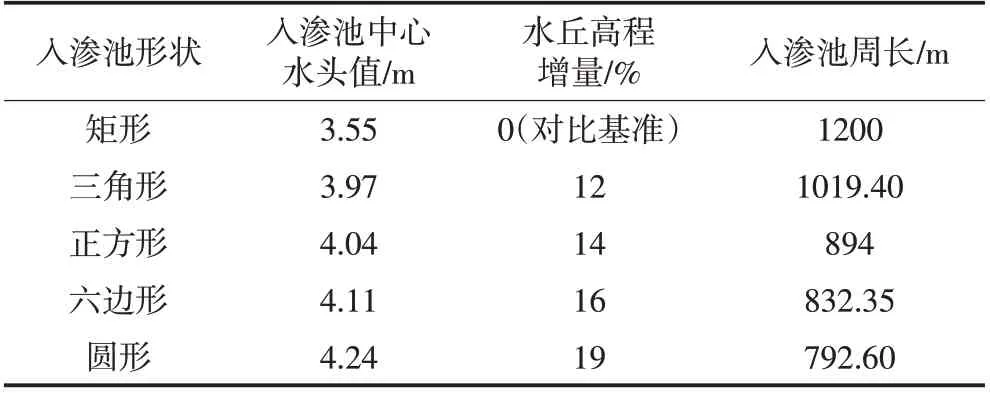

假设长、宽和深分别为500 m,100 m 和2.50 m 的矩形渗透池,用稳定的水头和不透水的边界包围,而左右边界水位设定数据,即:90 m 和87 m。同时为了更好的对比分析,将面积保持恒定,形状为圆形,正方形,三角形和六边形,并假设渗透池位于含水层的中间,净补给速率为0.20 m/d,并且渗漏发生在游泳池的底部。下方的含水层是均匀的,渗透系数为11.11 m/d,所有渗透池保持相同的补给能力10 m3/d。用Galerkin 有限元法计算了入渗后地下水的水头分布,计算结果表明,不同高度的水穹顶形成在渗透池的中心(详见表3)。

从表3可以看出,头部的高度随着渗透槽周长的减小而增加。与矩形相比,入渗池的其他四种形状的长度在长轴方向上减小,并且水丘的形成显示了含水层中心的集中效应,因此分水岭的水头值(水土墩))大于矩形渗透池,长度越小,集中度越高,水穹顶的高度越大。

表3 入渗池中心部位的水丘高度表

3.2 池底形态

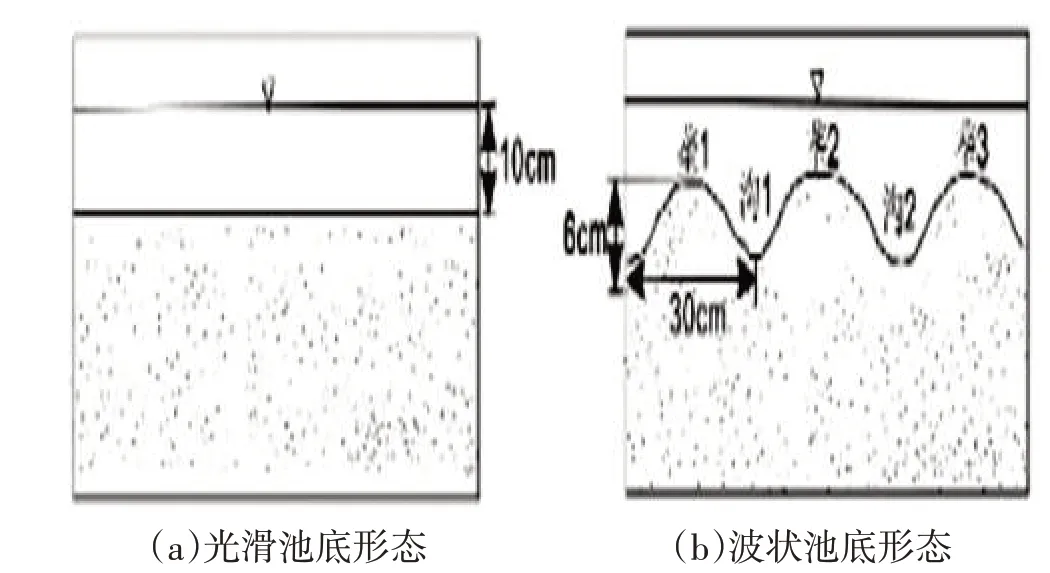

更改池底形状是一种改善堵塞的主要措施。文章采用的是光滑和波浪形两种底部形态来观察相同的补给条件和不同的池底这两种方法(见图1)。改变池底形状来提高渗透池再循环效率的技术方法。

图1 试验采用的池底形态设计图

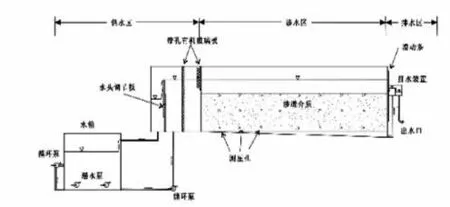

3.2.1 试验设备

试验在透明有机玻璃水槽中进行。水槽由供水区、渗水区、排水区三部分组成。供、排水区有水头与流量控制装置,可以改变上下游的水头和流量。另有1 m×1 m×1 m 供水水槽1 个,配置循环泵2 台、潜水泵2 台,分别用于水体搅拌和供水(详见图2)。

测试渗透介质采用中粒石英砂(粒度范围为40~70 目)。为了更快地产生明显的堵塞效果,缩短了测试时间,并将悬浮物含量设置为500 mg/l。

3.2.2 渗透速率变化规律

由于悬浮固体自身的特性,所以其在介质中积累是不均匀的,会将表面层逐渐堵塞,进而形成一定厚度的堵塞层。不过从表层向下来看,堵塞程度依次减小,并且在不同深度中,介质的渗透率也存在明显的差异性,即渗透系数不同。因此,建议不要使用单个磁导率系数K 来简单地表征磁导率。该研究使用渗透率(q),即每单位面积的渗透率。

图2 水体搅拌和供水图

式中q——渗透速率,(m/d);Q——渗流量,(m3/d);A——入渗区面积,m2。

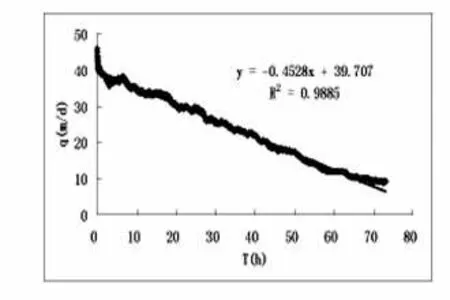

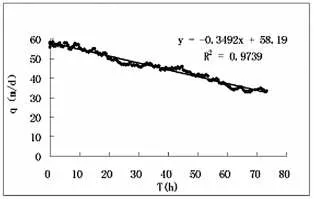

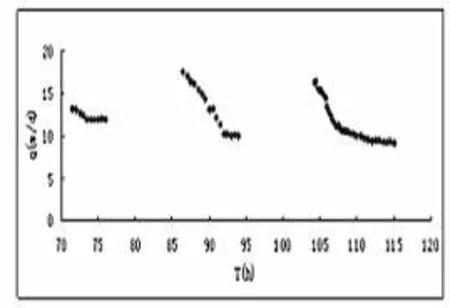

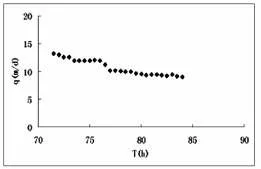

在两个底部形式的条件下,观察连续充电73 h下的渗透率变化,绘制渗透率(q)与累积时间(T)(见图3、4),然后渗透率返回,灌溉时间的延长逐渐减少。

图3 光滑池底情况下速率随时间的变化图

图4 波状池底情况下速率随时间的变化图

两条直线斜率经过对比后,波浪形底部为前提,可见明显减小的介质的渗透率下降速度,光滑底部与平均渗透率对比,平均渗透率更优,约是前者的两倍。可以看出,波浪形的底部形状对于保持渗透罐的渗透率具有明显的优势。

3.2.3 促渗机理分析

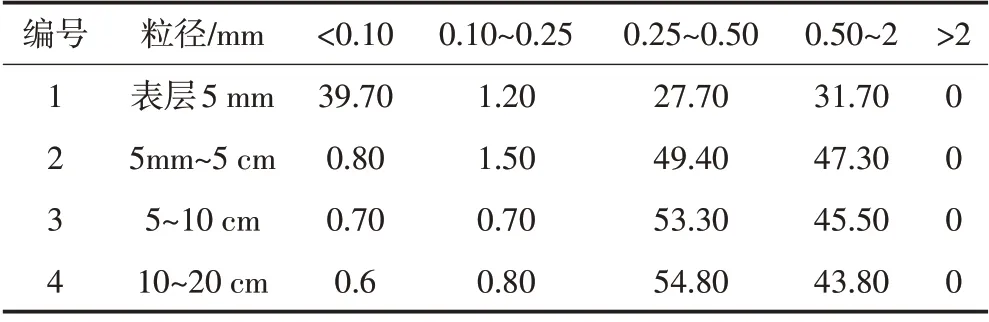

在回灌过程中可以清楚地发现池底(可渗透介质的表面层)的堵塞层的形成和变化,重新填充73 h 后,堵塞层的厚度约为0.30~0.50 mm。将池底部弄平后,在渗透性介质的表面分别以5 mm,5 mm~5 cm,5~0 cm 和10~20 cm 采样颗粒及西宁探究(表4)。重新灌溉后,渗透性介质的表面为5 mm,粒径较小,约为0.10 mm。颗粒的比例显着增加(从0.10%增至39.60%),而随后的各层略有增加,表明主要的堵塞浓度发生在表层的5 mm 以内。

表4 回灌后渗透介质样品粒级分配含量表

按照波状形态回灌后悬浮物分布情况,绘制样品悬浮含量曲线图,如图5所示。

图5 样品悬浮物含量曲线图

对悬浮物含量分布情况的分析可得出,①起伏的波对拦截悬浮物具有促进作用;②重力作用使悬浮液沉降到波峰和侧壁上,趋向于滑入波谷,保持波峰相对较高的渗透效率;③悬浮物具有在流动过程中在一定的脉冲,水斜率能减少重力的影响,和回水斜率可以增加重力的影响,因此,回水斜率具有相对高的浸润效率。

4 工艺条件对雨洪回灌的影响

4.1 水温

就介质的渗透系数而言,其多与介质本身的水渗透性存在联系,甚至还会受到回灌水粘度、密度的影响。地下水温度的变化会改变水的粘度和密度,从而影响渗透和过滤的速度。通常,水温对渗透系数的影响可以通过以下公式计算:

式中KT——水温为T 时的渗透系数,m/d;KT0——水温为T0 时的渗透系数,m/d;μT——水温为T 时水的动力黏滞系数;μT0——水温为T0时水的动力粘滞系数。

以常温常压为前提,温度升高后,水的动态黏度系数μ随之而减小,由此可见,介质渗透系数随温度升高而增大,从此可得到:当回灌水源温度比地下水温度高时,有利于促进渗流。然而,回灌水的加热趋于加速,导致其中所含空气的沉淀被析出,克有效填充含水层的空隙并形成气相阻塞。

4.2 交替回灌

在回灌工程运行被停止一段时间后,水力负荷被减少,并通过弹性恢复将堵漏层和砾石层的状态改善,以防止堵塞层和砾石层受到持续性回灌的影响被压实,这在一定程度上有利于连续回灌过程中堵塞程度的改善。

对于平滑形态的池底,连续充注73 h,停止一段时间,待10 h后,继续充填;当渗透率值恢复至之前的状态并稳定后,再次停止灌溉10 h,之后继续补水。此过程中对渗透率(q)随时间(T)的变化进行观察,绘制q-T曲线(图6)。

通过绘制的图6,从中可以发现,停水后有增加渗透率的趋势,而且经过两次停灌时间观察,发现渗透率分别增加了57%和64%,但是经过5 ~6 h 后,水平又会恢复至原来的水平。q-T 曲线显示了在连续补给下渗透率的变化(图7)。

图6 停灌-恢复试验q-T关系曲线图

图7 连续回灌渗q-T关系曲线图

通过比较这两个曲线可以看出,两次停灌,之后补给13 h,逐渐渗透率被降低,并且将回灌延长至24 h。停灌过程在短期时间内对渗透效率的恢复和维持具有比较明显的效果,其入渗速率是常规入渗速率的两倍以上。

5 雨洪资源效益分析

5.1 补源效益

通过利用上游文岩渠流域的洪水资源,能够缓解下游大功灌区、濮清南灌区等受水区的缺水现状,回灌受水区的地下水,使地下水位回升。根据各补源灌区干支渠(沟)现状,经估算,从文岩渠分洪调水量最大可达2 600万m3,其中大功灌区滑县境内740万m3,内黄境内1 200万m3、第二濮清南灌区660万m3,月入渗回灌补给地下水约650 万m3;从卫河分洪调水最大可达2 500万m3,其中大功灌区滑县境内640万m3,内黄境内1 200万m3、第二濮清南灌区660 万m3,月入渗回灌补给地下水约600万m3;流域内蓄水方案的蓄存水量约3 000万m3,月入渗回灌补给地下水约880万m3。

5.2 减灾效益

对洪水资源进行调度利用可以消减分洪河道的洪峰,减轻河道下游的防洪压力。由于黄河控制工程的大坝延伸到天然的文彦运河,严重影响了洪水的排放,河流本身严重淤塞,目前的文彦运河集的最大安全泄量仅能达到80 m3/s,调水分洪流量采用40 m3/s,占文岩渠大车集现状安全泄量的50%,可以大大降低下游水位;对文岩运河所在的长垣等县、乡村及农田区域进行快速的排泄,这样可短时间内将多余的水排出,保护村落的同时,也保护农作物,进而减轻这些地区的灾情,使受灾群众减少,减少受灾区域,也缩短受灾区域重建的时间。通过这种方法极大地缓解了天然的温盐运河盆地的防洪压力,避免了下游河道的破坏,将对当地社会的稳定与发展产生重大影响。

5.3 生态效益

近二十年来,豫北部仍然处于枯水期,加上当下社会经济发展状态,发展快速,政治、社会、经济等多方面的效益已经发展了巨大的改变,导致人们的用水需求快速上涨,从而造成许多河流断流等问题。与此同时,因河流、沟渠的垃圾未正规处理,被排放出去后,使这些垃圾长期存留于河流、沟渠,造成水资源污染,渗入地下造成重度污染。因此,针对河流、沟渠及运河中污染物清洁处理工作,利用调度洪水的前峰来清洗和稀释河、沟、渠内的污染物,蓄存的洪水渗入地下,净化地下水质,改善水系环境。如“96.8”洪水后,豫北地区受洪水影响的区域农业连续三年大丰收,这与在洪水的清洗与稀释自净作用下,水质普遍得到明显改善,地下水得到大量补充,缺水矛盾得到缓解不无关系。因此,防洪期间,采取高效措施,不仅可实现科学合理调度洪水的目的,而且还能最大限度利用洪水资源,使流域缺水现象被减轻,对改善生态环境和水资源短缺等问题提供有利的帮助,从而实现抗洪的目的,促进区域社会经济的可持续发展。

6 结语

为缓解水资源紧张局面,文章针对豫北文岩渠流域展开雨洪资源利用研究,通过科学、合理的工程措施促进区域雨洪资源的利用,可有效提升其补源效益、减灾效益、生态效益。同时,针对工程结构、工艺条件的不同设定试验研究,得出如下结论:①矩形入渗池相比其他形状,水头值变化更为平缓,水丘更小,可有效促进雨洪回灌;②波状池底比光滑池底对入渗池渗透速率的保持更具优势;③回灌水温稍高于地下水温度,有利于促渗;④停灌过程在短期时间内对渗透效率的恢复和维持具有较明显效果。