风景园林学视野下生态伦理的应用范畴辨析

2020-03-13许愿

许 愿

朱育帆*

“我们现在处于一个科学理念架构的世界中,它由道德驱动,将风景园林设计的范畴减化为某种‘仿生学’。[1]”

——克里斯托弗·吉鲁特(Christophe Girot)

1 概念回溯

1.1 生态≠环境

1866年海克尔将希腊语词根“oilos”(房子)与“λογíα”(学问)组合成“Oecologie”,被学界认为是“生态”(ecology)一词的雏形。海克尔给出的定义是“关于有机体及其生存环境关系的科学体系”。作为达尔文的拥戴者,他强调此处特指对物种竞争生存有利或有害的影响因子的集合[2]。1998年出版的《牛津生态学·词典》大体沿用了这个说法:“(生态学是)关于有机体之间,有机体与它们所处的生物、非生物环境之间互动关系的科学研究”[3],超越了单一学说的框架,但仍保留了一些早期生态学的基本特征:首先是作为一门科学的设定及与之相应的研究范式;还有“有机体”这一称谓所暗示的对人类智慧及社会关系的回避。

相较而言,“环境”的概念更为包容也更为模糊。威廉斯考证“environment”一词同样出现于19世纪,意为周边(surroundings)[4];其实“环”“境”2个汉字组合的含义已非常清晰——环绕着某物的境域。环境不仅包含气候、土壤、食物供给等自然因子,还涵盖人类社会的政治、经济和文化关联[3]。

历经一百多年的演化,“生态”与“环境”的词义内涵都发生了一定的延伸与转变,但总的来看,前者具有明确的理论立场与范式,后者则展现了一种广泛、中立的自我对背景的位置关系,不存在预设的等级[5]。

1.2 狭义生态伦理VS广义生态伦理

20世纪愈发凸显的环境污染问题促使关于环境的讨论上升到了伦理层面,这也是伦理学发展史上首次将非人类的主体纳入范畴。

罗尔斯顿在开创性文章《生态伦理是否存在?》[6]中明确提出“某种根本意义上的‘对’的性质是根据生态学得出的”,其推导思路如图1所示:对生态系统完整性价值的认可推导出维持其完整状态的道德义务前提,而根据生态规律,是自然的循环维持着完整的生态系统,所以产生了促进自然循环的近切的道德义务。据此而生的是生态伦理的狭义指向,即依据生态学规律与框架对传统伦理学范畴进行拓展、规定人与非人类主体之间道德义务关系的学说。

环境伦理通常被认为是一个相对中性的统称,所有关于人与其周边环境伦理关系的学说都可以被归入其范畴,研究对象不仅限于自然环境,还包括人工环境和文化、社会关系等[7],《环境伦理学》的创刊人哈格洛夫甚至认为“环境哲学”才是这一研究领域更适合的称谓[8]。迅速发展起来的环境伦理体系内部观点纷呈,涵盖了极广泛的时间与空间范畴[9],大体可分为人类中心主义和非人类中心主义,非人类中心主义又包括基于个体价值立场的动物解放论、动物权利论和基于整体价值立场的大地伦理、深生态学等。

正如环境与生态的词义关系,环境伦理是比狭义生态伦理更高一个层级的概念,后者是环境伦理体系中极重要的一个分支。但或许因为生态危机是最主要也最迫切的环境问题,或许因为“生态”一词的内涵不断被拓展,以生态伦理来代称所有与环境相关的伦理研究已成为非常通行的做法,构成了生态伦理的广义内涵。

2 是与对的界限

生态伦理对风景园林学发展的重要影响无须赘述,承认并尊重人与其他生物共同构成的伦理共同体已是学科内的基本共识[10]。值得注意的是,生态学的研究对象和问题在很大程度上与风景园林学相重合,又有着清晰的框架体系及易量化复制的规律性,所以大多数风景园林实践与理论研究所基于的伦理规范是偏向于狭义范畴的生态伦理[11](如无特殊说明,后文中的生态伦理皆指狭义生态伦理)。

生态伦理的特殊之处是在科学的“是”与伦理的“对”之间建立了直接关联,即以科学描述推出道德规定。这种关联的建立途径与界限自身仍是一个开放的议题,将它转入实践应用时,更应持审慎的态度。若伦理优越性被用作争夺话语权的武器,或是被表象化为技术和形式,都会对风景园林规划设计造成消极影响。

2.1 伦理优越的排他倾向

图1 生态伦理推演逻辑(作者改绘自参考文献[6-18])

“风景”在中文[12]、法语[13]、丹麦语和德语[14]中均有人与自然互动之意,若将风景园林规划设计泛化地理解为给人与大自然之间的关系赋予秩序[15],那么这种行为大体以2种方式进行,哲学家阿多称之为普罗米修斯式和俄尔普斯式,前者持实验探索态度、赖于技术,而后者则依靠具身感知,主要运用哲思和诗意的言说[16]。在当代风景园林规划设计的实践与理论研究中,这二者总是同时存在,虽因对象尺度、性质等的差异而有所偏重,但每一处场地既是一系列普遍关系集合的地点,又是对某个个体或群体基本世界观和社会处境有重要意义的场所[17](图2)。

当作为一种科学的生态学获得了伦理优越性,2种方式相补助的平衡关系就很难再维持,特雷伯直呼《设计结合自然》出版后涌现大量将生态规律奉为圭臬的设计时期为“一个生态凌驾于一切之上的时代”(A decade of ecologyover-everything)[19]。事实上,“好的规划设计须遵从生态伦理”极易被反向曲解为“只要遵从了生态伦理就是好的规划设计”,致使2种认识和改造自然的方式发生切割与对立。风景园林研究与实践中长期存在着的关于规则式对自然式、艺术对生态、文化对自然等一系列体系之争,而将2个阵营对立的论著正是多见于《设计结合自然》出版后的20世纪八九十年代[20]。

2.2 伦理优越的表象化:指标

当形而上的观念进入应用领域时,容易被表象化而产生误用。生态伦理的基本框架是由科学事实导出道德义务,并未涉及操作,然而许多以之为导则的规划设计倾向于想当然地将健康生态系统的整体状态简化为表象的数值或图像,既增加了误用的风险,也成为排他的助力。

量化指标、图表常被用于描述生态规律,也是评价生态环境健康情况的度量基础,在高度发达的计算机、航拍技术辅助下,研究者能够通过越来越精确的模型来描述、预测,甚至干扰自然及人工地表环境的变化。如此操作具有易复制传播的特性,也符合高等院校对硬性严谨的“高尚学术性”的渴求[21]。但若将技术指标的数值优化直接对等于生态伦理的实现,甚至固化为某种普适标准,则很有可能背离其初衷。一方面地球地表环境千差万别,没有哪一种标准可以涵盖所有的环境类型,如在荒漠、水土流失严重的地区追求高绿化率、高生物多样性指数,反而可能加剧生态恶化;另外在某项指标上表现相似的案例在空间组成、趋势走向等方面仍可能存在非常大的差异,因此指标体系自身需要不断修订、保有一定的开放性和弹性。

图2-1 圭拉德《卷心棕榈树、美国克里克、新南威尔士》1867—1868①

图2-2 罗宾逊《阳光下的树丛》1988①

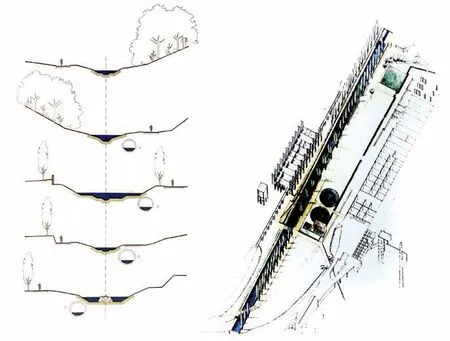

图3-1 拉茨事务所竞赛方案中的净水渠设计图[24]

图3-2 净水渠现状(作者摄)

指标化了的伦理优越还可能被进一步化用为基于数据指标的科学研究方法的优越,使其在应用中成为不受适用性讨论约束的唯一正确路径。前任IFLA主席摩尔就曾表达这样的忧虑:风景园林正被困于技术的滞水之中,没有创意、体验、表达与形式,取而代之的是关于细部、组件、指标、配额的量化与识别[22]。

2.3 伦理优越的表象化:形式

相似地,生态伦理的实现也常被对应于某些预想形式,更接近自然过程形态的景观天然地被认为是“好的”(goodies),而规则式园林等人工痕迹重的景观则是“坏的”(baddies)[23],让形式背上原罪。

试问:一处形态蜿蜒的水泥水池和一处几何形的净水湿地,谁更生态?北杜伊斯堡公园的设计中就留用了老埃姆舍河渠的直线特征,这一段曾经的工业排污渠被相关法律重新定性为自然水道,拉茨认为“自然保护要以自然蜿蜒的形式实现”是一种情绪化的观点,于是他从理性出发,在原河渠形式的基础上设计了多种剖面施行不同的水体净化和植物保育措施②[24](图3)。生态学原理和导则中没有预设的式样,所谓更生态的形状实则源自人们对理想自然的想象,这种想象在千年前是伊甸园中十字形的生命之河,现在则是蜿蜒的溪流和葱郁的森林。但这种景象只天然地存在于第一自然之中,若在城市景观、后工业景观、农业景观中强行投射其表象形式,则难免有伪生态之嫌。

3 转变趋势

3.1 向广义拓展

作为一门科学,生态学体系中并未(或很少)涉及个体知觉、情感、记忆与想象等人文量,以及它们对物质环境的赋形作用,但这却是“风景”形成的基础。生态伦理的表象化误用现象正反映出研究与实践对这一维度的渴求,但显然这是一个庞杂的课题,要在其广义的范畴中进行。Landscape Journal杂志1987年刊出的文章中,威特提出一种“基于生态的美学”(Ecologically-Grounded Aesthetic)[25],认为生态学进入风景园林规划设计,并不意味着要牺牲传统的形式美感,相反,它能够拓展人们对环境的综合感知和欣赏能力,是将审美与生态原理结合的早期著述;柯南(Michel Conan)、贝恩(Stephen Bann)、拉索斯(Bernard Lassus)、摩尔等学者在近期的研究中都在探索个体经验与自然及人工环境的互动。

此外,狭义生态伦理框架内人类社会关系及人工环境版块的缺失,使它在面对日趋复杂的现实问题时,局限性也愈发凸显。《景观生态学》与《城市生态学》的作者福尔曼明确区分:“生态学开端于1860—1890年间关于天然水域及陆地环境的研究,城市生态学则肇始在一个世纪后关注建成环境——二者的研究对象、导则皆不相同。[26]”在城市尺度的生态规划中,同样出现了新的关于审美的提案,倡导通过感知与自然和文化过程建立关联[27]。

3.2 内部体系调整

广义生态伦理的贡献之一,是赋予非人类环境元素与人相像的属性及价值,从而晃动了理性主义二元论传统下“我”的边界。尽管学派林立,但大致可分为人类中心主义和非人类中心主义两大阵营,二者之间的长期论战,也是生态伦理概念体系模糊不清的重要原因。

科纳在Ecology and Landscape as Agents of Creativity[28]一文中对当代风景园林实践与研究中2种主要应用生态学原理的策略进行了批判:资源论者将景观视为多种可利用资源的集合,试图在人类需求和自然体系间维持某种平衡;而恢复性的生态策略则将自然的演进过程以及维护甚至再创造它的技术手段置于首要地位。这2种策略或可视作人类中心主义和非人类中心主义在风景园林规划设计中较极端的表现,反映了单纯地以人为中心或者以自然存在物为中心的思路都难以在合法性与自洽性上做到完美——至少是在风景园林学这样一门应用性学科中。基于此,科纳提倡一种“更为生动的生态”(more animate appropriation of ecology),其中生命被视作由网络、动力、组合、延展、事件和转化等构成的特定而自主的系统,生态设计旨在启动各元素的关联,它更像是中介、过程、积极的扰动和不断显现的潜能。提议中显现出了一种人类处于弱中心,与自然、人工环境一体联动的网络结构,没有了中心对边缘的等级统治,设计介入是触发性而非决定性的。

事实上,过去几十年间生态学自身的一些基本理念也发生了变化,比如不再预设经典的平衡,从流与变的角度认识自然世界[29]。由此产生的开放性主要体现在空间和时间2个维度,首先是涵盖了更广泛的元素内容,将各种类型的自然、人工环境视为联动的整体,人类活动是其中的主要扰动因素;相较于追求稳态的可持续策略,在时间上留有弹性的规划也更为适用[30]。利斯特在Is Landscape Ecology?[31]一文中总结道:生态正成为一个开放、灵活、弹性和适应性的有机模型,关注动态的系统性变化及相关现象,生态系统则是一个自组织的、在某种程度上不可预测的开放体系。

4 讨论:野草为何美

生态规则被赋予伦理正确性之后,人们便尝试为其寻找某些直观的、可识别可测量的表象特征,使它易于传播、指导实践,但如此做法的风险在于将道德准则与具体行为或形式之间建立了直接的指代关系。比如人人推崇野草之美,但究竟美在何处?是因顺应自然而产生的生态效益而美,还是因适恰的形式配比和文化内涵而美[32]——二者是相辅、相斥,抑或从属的——不同选择会导致相左的价值与操作取向。

本文质疑的,不是野草自身的生态价值,也不是选用野草的设计操作,而是将生态伦理的实现直接等同于引种野草,甚至“1株野草A+3株野草B”的认识与实践模式。

注释:

① 布拉萨在《景观美学》中对比了2幅描绘澳大利亚森林景观的画作,一幅是画家在远处旁观被农夫砍伐的林中空地,另一幅展现了画家在丛林中抬头而见阳光穿过树叶缝隙洒落而下的景象,布拉萨认为前者表现出“分离的审美经验”,而后者则属“介入的审美经验”[18],正对应于文中的2种方式。

② 此处也涉及场地历史延续性的伦理考虑。